按:三孩生育政策来了。根据中共中央政治局召开会议精神,中国将实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施,以改善人口结构,积极应对人口老龄化趋势。

究竟是什么决定了人们生多少孩子的决策呢?在《爱、金钱和孩子:育儿经济学》一书中,美国西北大学经济学教授马赛厄斯·德普克 (Matthias Doepke)和美国耶鲁大学经济学教授法布里奇奥·齐利博蒂(Fabrizio Zilibotti)研究了西方国家的生育率取决于什么因素。他们发现,伴随经济增长的生育率下降反映了投资孩子数量到孩子质量的转变。在前工业化时代,教育回报低,孩子很早去工厂当童工,因为工作的孩子大多数可以养活自己,因而从父母的角度看是“便宜”的。但是随着工业化的发展,教育越来越重要,养孩子变得越来越贵。给孩子提供最好教育的家庭敏锐地察觉到高等教育潜在的高额成本,很有可能打消他们再生一个孩子的念头。

但这并不意味着,低生育率的状况无法得到解决,作者发现,如果政府政策和当地社会规范能演化发展,使父母能兼容养育子女与追求事业的话,超低生育率可以被扭转,而简单的生育补贴政策是相对无效的。另一方面,如果男性能够被说服分担更多育儿责任,那么女性决定生更多孩子时会更轻松。

《生育率与童工:从大家庭到小家庭》

文 | [美] 马赛厄斯·德普克 [美] 法布里奇奥·齐利博蒂

译 | 吴娴、鲁敏儿

校 | 王永钦

孩子的“质量”和生育经济学

从经济学视角来看,人们生多少孩子的决策可以用他们面对的激励来解释。激励取决于人们生孩子的目的和养孩子的成本。我们先从目的开始分析。为什么人们要生孩子?一个简单的答案是进化设定了人们想要生孩子:毕竟没有孩子的人不能传递自己的基因,所以自然选择偏好喜欢生孩子的个体。然而,对孩子的普遍渴望不能解释我们所描述的关于生育选择的基本事实。如果是那样的话,在能够承担养育孩子的成本的约束下,父母会尽可能多地生孩子。接近温饱线的贫困家庭就只能负担得起生较少孩子的费用。相比之下,一个百万富豪应该毫不费力就能抚养大量的孩子。因此,如果人们关心的只是孩子的数量的话,我们就会看到正如富人买了更多的食物和汽车,他们也会有更多的孩子。但是就像我们所看到的,至少在过去的200年间,我们观察到的现象正好相反:人们越富有,选择生的孩子越少。

诺贝尔奖得主加里·贝克尔是第一个着手处理收入—生育负相关关系谜题的人,在把经济学思想应用到理解父母做出的决策上,他比其他任何人做的工作都多。贝克尔的基本观点是父母普遍享受拥有孩子的同时,也享受贝克尔所说的孩子的“质量”。孩子质量可以用不同方式来解读,但一般而言,这意味着父母希望自己的孩子成功和富有,即他们无私地关心孩子的幸福。

父母关心孩子质量意味着他们面临两个相关却不同的关于孩子的决定:生多少孩子以及在每个孩子身上投资多少。因而生育决策不仅取决于收入(或者更一般而言,父母拥有的资源)、抚养孩子的成本,还取决于投资孩子“数量”(也就是大量的孩子)与质量的关系。从这个角度出发,收入增长时期的生育率下降可能是由于抚养孩子成本的上升,或者是由于人们对孩子数量的追求向质量的追求转变。

我们认为伴随经济增长的生育率下降反映了投资孩子数量到孩子质量的转变,这个转变是由经济激励推动的。教育是孩子质量的最重要的形式。当我们谈论到投资于孩子质量时,我们会说把孩子送去学校而不是让他们工作,可能还有支付优质私立学校的学费而不是把他们送去一所普通的公立学校。学校教育不是最终目的;当父母投资孩子的教育时,他们期望这项投资将来能以孩子更好的经济前途为形式带来回报。

在研究经济发展与生育决策关系的经济学家看来,对人口转型影响最大的经济趋势是人力资本投资回报率的增长,也就是教育的回报率提高了。尤其是经济学家奥德·加勒(Oded Galor)和戴维·韦尔(David Weil)做出的学术贡献,他们认为教育的高回报激励父母在孩子质量上投资更多,并且为了努力承担起这种投资比前几代人生的孩子更少。

在前工业化经济中,大多数家长没有经济动机给孩子提供正式的教育去学习识字、计算和其他诸如此类的技能。大多数人不识字,但那也没关系,因为多数工作不需要识字。只有一些高级职业要求识字,比如神职人员和早期大学的学者。那样的职业对多数人不开放,所以父母几乎没有理由要求孩子接受教育。因此我们可以看到缺乏教育的经济回报解释了对孩子质量的投资不足。

低教育回报的负面影响是童工。不上学的孩子很早就可以工作并帮助养家。因此,低教育回报率也解释了前工业化时期童工的普及。事实上,相比于教育决策,童工的存在对生孩子的成本有更大的影响:工作的孩子大多数可以养活自己,因而从父母的角度看是“便宜”的。这就解释了为什么在孩子可以工作时,生很多孩子是合理的。

童工普及时,生很多孩子是合理的

在过去,童工不是例外,而是常态。在19世纪教育普及前,除了生活最优渥的孩子以外,做童工对于所有人来说都是必须的。童工不仅仅很常见;还完全不会受到谴责。如果有的话,也是相反的情况:工作被认为对孩子有好处,它的反面——也就是懒散——被认为有害,因为不工作使儿童不能为将来的成人生活做好准备,还有可能促使他们走上犯罪的道路。在教授识字和计算的现代学校出现以前,存在被称为“劳动学校”(work school)的地方,没事做的孩子被派去从事生产,不然就到劳动学校去。不像现在的“血汗工厂”,这些劳动学校的目的不是用孩子牟利,而是防止没事做的孩子惹上麻烦。

即使在童工通常被看作是不道德的、是剥削和虐待的今天,很多人仍可能认为有一些工作经验对孩子有好处。这对年龄大一点的孩子来说当然是对的,他们可以利用暑期工作第一次接触“真实生活”。在农场,孩子帮着做家庭工作仍然是常见的(而且合法的)。

当然,在前工业化时期和如今的发展中国家,童工的工作条件与在现代农场偶尔帮忙工作几个小时是不一样的。但是送孩子去工作的决定要放到家庭境况的角度来看,在童工常见的地区,这样的家庭往往是贫困的。当抚养整个家庭是日常挑战,而学校教育不是一个现实选项时,让年长的孩子为家庭收入做出贡献是一个自然的选择。

童工的机会在决定生育率中起到了作用,在工业化早期可以发现这一有趣也发人深省的例子。在工业化之前,童工在绝大多数情况下意味着孩子和父母一起工作。在工厂工作成为常态后,雇佣整个家庭(父母和孩子一起)作为工人也是常见的。但是也出现了一些童工的新形式,专门利用孩子的身体比成人小的特点。采矿业是一个重要的例子。工业革命是建立在煤上的,因此煤矿开采成为工业化时期一个主要的增长产业。

煤矿很危险,但是由于工人经常要进入很小的空间工作,所以儿童在煤矿有特殊的生产功能。在矿区,儿童的工资很高,让孩子工作对父母来说是有利可图的。19世纪早期,矿区的生育率异乎寻常地高也就不奇怪了。这不仅适用于英国,对于整个欧洲来说也是这样:矿区有最高的生育率,其次是农村地区,而城市的生育率最低,同时开始更早地出现下降趋势。这些观察结果支持我们的假设——童工的潜在回报使家长产生了激励,对他们的生育决策产生了显著影响。

教育兴起、童工减少,养孩子变贵,生育率下降

现在考虑在工业革命发源地的英国这一特定例子中,童工、教育和生育决策之间的关系。因为专业工匠可以被非技术工人操作的机器取代,所以早期的工业化减少了对技术工人的需求。此外,工业化一开始也增加了对童工的需求,不仅在矿区,工厂也是这样。早期最主要的工业部门是纺织品生产,就像矿区一样,也有对童工的需求:例如,孩子的小手在编织时有优势。

然而,工业化逐渐对人力资本有了更高的需求。大型工业企业的出现使管理部门崛起,对会识字和计算的文职人员的需求增大。财富的增加也使政府规模扩大,并催生了福利型国家,增加了对公共部门文职人员的需求。

从父母的角度来看,教育回报的增长突然使得送孩子去上学成为一个更有吸引力的选择。这解释了为什么在19世纪中期,远在公立学校和义务教育出现以前,入学率开始迅速上升。跟今天的情况一样,教育开始意味着孩子未来的经济条件更好,因而利他主义的父母不再让孩子工作,而把他们送去学校。

教育的兴起和童工的减少解释了为什么在父母眼中孩子开始变得“昂贵”起来。他们不得不支付学费;更重要的是,孩子不再通过劳动为家庭收入做贡献了。这些因素使父母的激励转向拥有小家庭。所以经济上对人力资本更高需求的变化,创造了现代教育导向的中产阶层家庭,解释了工业化时期最重要的一些社会趋势。

在工业化的世界中,除了农业领域外,童工如今已是久远的回忆。现代社会关于童工的担忧聚焦在发展中国家“血汗工厂”中工作的儿童。即便如此,工作与教育之间的权衡如今仍然存在,在将来很有可能还会继续影响生育决策。例如,在德国大多数州的教育系统中,学术轨和职业轨是分离的。对于实科中学和职业预校的学生来说,正式的学校教育一般在九或十年级结束,通常是在他们十五六岁的时候。接下来,很多学生开始正式的学徒工作,赚取工资。他们如果继续住在家里(大多数是这样的),就经常要拿出部分收入来分担整个家庭的支出。在几十年前,即使他们学术上有天赋,工人阶级的孩子也要当学徒赚钱。

现在,教育进一步扩大了,更多父母希望孩子留在学校继续学业,至少尽可能完成高中学业。但是,高等教育会出现类似的权衡。在美国,因为大学费用的增长速度与平均收入的增长率不成比例,所以贫困家庭孩子的教育选择越来越受到父母支付能力的约束。反过来说,想要给孩子提供最好教育的家庭敏锐地察觉到高等教育潜在的高额成本,很有可能打消他们再生一个孩子的念头。

解释“婴儿潮”

工业国家低生育率的趋势持续了超过一个世纪,只出现了一次重大例外:第二次世界大战后的“婴儿潮”时期。在20世纪五六十年代,生育率急剧上升,不仅仅是美国,遭受战争破坏的欧洲国家和日本也是。

解释“婴儿潮”时要考虑的第一个因素是生育行为变化背后的主要推动力量发生了转变。几十年前,增加对孩子质量的投资推动了生育率下降,但是在战后初期,这不再是一个重要因素。那时,工业国家的童工几乎消失了。教育已经是强制的,且在发达经济体中由公共系统提供,所以教育也不再是抚养孩子成本变化的一个重要部分。随着教育水平不断提高,只有接受高等教育(本科和研究生)才对抚养成本有影响。但当时高等教育比现在的费用低,大多数学生去资金雄厚的公立学校,所以教育成本对父母的决策只有间接影响。

相反地,在“婴儿潮”时期,影响孩子抚养成本的其他因素发生了显著变化。在公共教育和廉价食物的时代中,抚养孩子最大的成本是把他们养大所花费的时间。抚养孩子的相关时间成本有两个不同的因素。第一,照顾孩子需要花费实际的时间,第二,那些时间具有经济价值。目前对“婴儿潮”的解释聚焦于这两个因素。

首先,考虑抚养孩子所需要的实际时间。这种时间成本的某些方面变化很小,或者根本没有变化;例如,怀孕仍然要持续九个月左右。但是也有与更一般的家庭事务相关的时间成本,其中有些家务受到了快速的技术进步的影响,也相应地节省了时间。

节省人力的家用电器的普及发挥了重要作用。有多个孩子的父母都知道,孩子好像能制造无穷无尽的脏衣服,处理这些事情在今天仍然要花费大量时间。然而相比更早之前,由于洗衣机和烘干机的发明,洗衣服的负担已经大大减轻了。另一项花费大量时间的家务是做饭。像冰箱、洗碗机、电炉和微波炉等技术的发展,使做饭所需要的时间也减少了。在50年代末期,“婴儿潮”达到顶峰时,大多数美国家庭都拥有上述电器,而40年代以前,这样的电器是非常罕见的。还有一些其他起到补充作用的创新发明,比如附近超市中越来越多的半成品,让父母不再需要每顿饭都从头开始准备。经济学家杰里米·格林伍德、阿纳斯·萨斯哈德里(Ananth Seshadri)和纪尧姆·范登布鲁克(Guillaume Vandenbroucke)认为家庭生活的技术变革在50年代生育率的提高中发挥了重要作用。

时间的机会成本是一个同等重要的因素。在“婴儿潮”时期,抚养孩子仍然主要是女性的工作。母亲用来抚养孩子的时间的机会成本就是她次优选择的时间价值。例如,如果生孩子意味着不得不放弃一份高薪工作,那么母亲时间的机会成本就很高,她生孩子的动机就更低。时间成本的作用表明女性时间的多种用途——尤其是在正式劳动力市场上的工作机会——会影响她的生育决策。

第二次世界大战前的几十年中,已婚女性离家工作是不常见的。很多职业都存在“婚姻门槛”,一旦女性结婚就阻止了她们工作。在很多国家中,这是真实存在的,比如教师必须是单身的(如果她们是女性的话;男性没有那样的婚姻门槛)。如今在很多工业国家,大多数已婚女性甚至在生孩子以后仍然工作,因此生更多孩子(并花更多时间在他们身上)与花更多时间在工作上的权衡对生育决策来说是关键问题。

女性劳动力参与率提高的长期趋势,意味着时间的机会成本在上升,由此推断生育率应该长期下降。不过,在马赛厄斯·德普克(Matthias Doepke)与以色列经济学家莫仕·哈赞(Moshe Hazan)和伊萨伊·茂兹(Yishay Maoz)关于“婴儿潮”的研究中,他发现时间的机会成本可以解释为什么五六十年代生育率会先上升后下降。他们发现,适育年龄的已婚女性劳动力参与率提高的趋势恰好在生育率上升的时候停止了,因此得出上述结论。

比较美国20—32岁(当时主要的适育年龄)女性与33—60岁女性的劳动力参与率可以发现,从40年代末期到1960年左右,年轻女性的劳动力供给显著地比“婴儿潮”前后低。同一时期,年长已婚女性的劳动力供给显著上升,她们在战前几乎是不工作的。

马赛厄斯和他的合作者认为可以从第二次世界大战中找到这种变化的原因,这是改变女性劳动力供给决策的重大事件。战争主要通过劳动力市场影响女性:当男性在欧洲和亚洲打仗时,数以百万计的美国女性响应号召,加入劳动力大军,开始在办公室和工厂工作。对于其中相当一部分女性来说,这对她们劳动力供给的影响是持续的:她们喜欢这种经历,在战后继续保持工作。

那么,战时女性就业的增加是如何与50年代生育率变化联系起来的呢?认识到这一点很重要:“婴儿潮”时期的母亲在战时还是儿童或青少年,她们当时太年幼而无法工作。不像年长女性在战时涌进工厂,她们当时还在学校。即使如此,战时女性劳动力供给增加也影响了她们,在40年代末期和50年代,她们成年后,这一变化改变了她们的就业前景。

劳动力市场在战前的模式是大多数女性年轻时工作几年,正好是她们从高中毕业到结婚之前。然后,她们辞职生孩子。对于战后刚成年的那一代女性来说,她们面对的是几百万女性从战时一直在工作的情况。然而,女性能做的工作是有限的。当战时生产减少,男性回到岗位上时,战时工作的女性被取代了。就业市场仍然存在显著的性别隔离,很多女性被限制在某些领域的职位上,比如零售和文职工作。马赛厄斯和他的合作者提出,那些战时加入劳动力大军并在战后决定继续工作的女性占据了大量女性能做的岗位。年长女性的高度竞争加剧了劳动力市场竞争,压低了工资,总而言之,恶化了年轻女性的就业条件。换一个角度来看,女性在就业市场上的时间价值降低了,而这意味着其他选择——比如早点结婚建立家庭——变得相对更有吸引力。

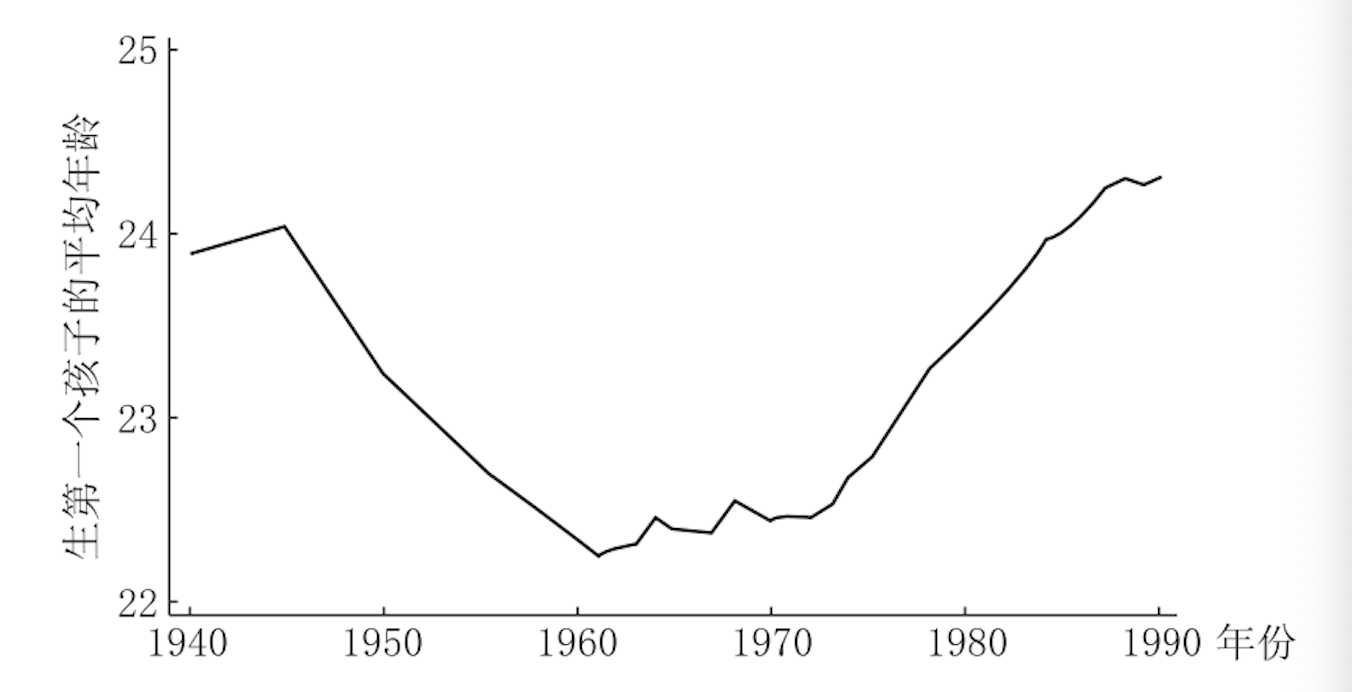

我们可以从数据中看到这个效应:“婴儿潮”时期,女性结婚的平均年龄突然下降,而“婴儿潮”一结束,结婚年龄就迅速上升。基于大多数女性结婚后就开始生孩子,早结婚导致生第一个孩子的平均年龄暂时性地大幅降低(图1)。女性更年轻时就开始生孩子的趋势是“婴儿潮”的主要原因,而30岁以上女性的生育率几乎没有变化。

总而言之,对战后“婴儿潮”最有力的解释是由于技术进步导致的抚养孩子的成本下降,以及第二次世界大战对女性就业市场的影响。比较不同国家的“婴儿潮”,可以得到实证证据支持战争发挥重要作用的观点。家庭的技术进步最终以类似的方式影响所有的富裕国家,但是只有参战的国家才会由于战争时间的变化而出现额外的生育率上升。

低生育率的挑战

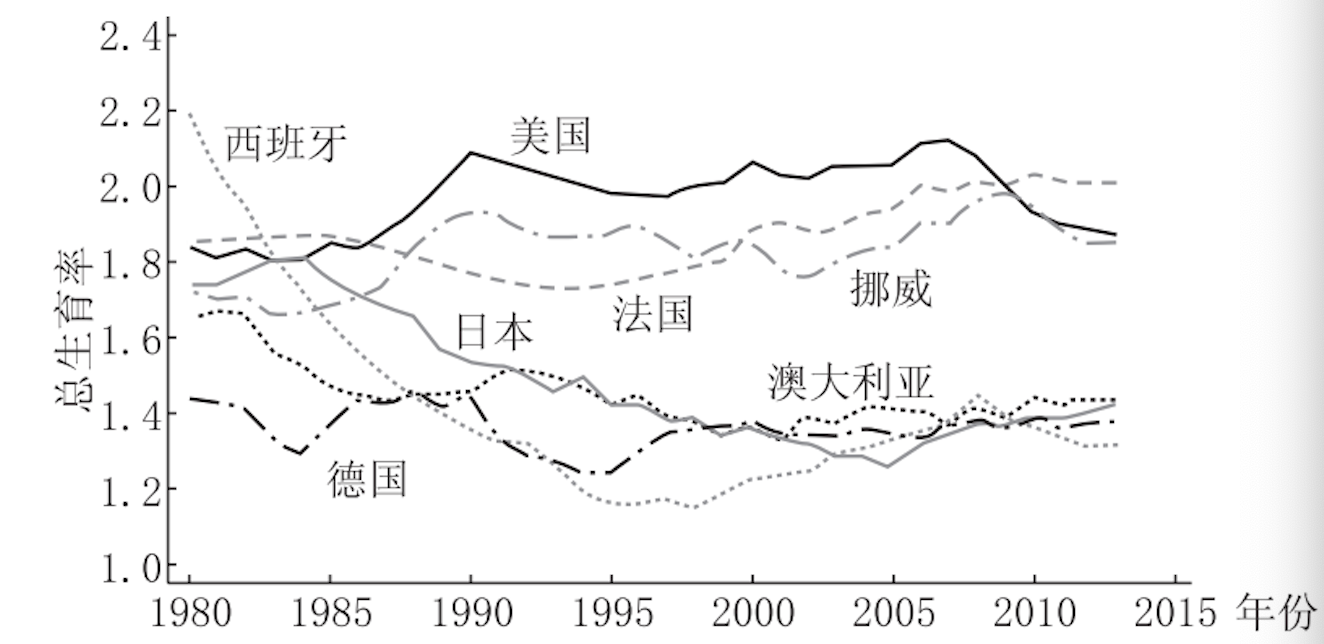

在大多数工业国家,如今生育率已经低于人口替代水平(即能保持稳定人口规模的水平)。图2展示了从1980年至今一些工业化国家的总生育率。每个女性生育2个孩子意味着长期稳定的人口规模,因为每个家长对应1个子女。图2表明现在有些工业化国家(像法国、美国和北欧国家)正处于或略低于替代生育率的位置。然而,也有一些国家的生育率更低,只有1.5或更低。例如日本、德国、意大利和西班牙。这样的低生育率如果持续下去的话,会导致人口随时间显著减少。低生育率也会放大人口老龄化效应,也就是相对于退休的老人,年轻工人的数量下降。这会对负担老年人赡养和医疗的社会保险系统施加巨大的压力。例如,德国的人口规模预计会从现在的8000万人减少到2060年的6700万人。今天德国东部某些地区已经在经历快速的人口流失;按照现在的生育率,这样的场景会越来越快地成为常态。

为什么大部分工业化经济体会出现生育率超低的现象?前文提到,在发达经济体中,抚养孩子的时间成本是推动生育决策的关键因素。人口转型后期的生育率下降可以归结于在第二次世界大战之后富裕国家普遍的女性劳动参与率上升的现象。然而,提高的女性劳动力参与率不能解释为什么有些国家比其他国家生育率下降得更多。事实上,关于目前的生育率一个特别有趣的现象是,生育率最高的国家也有着最多的在职女性。在工业化国家,总生育率与女性劳动力参与率之间的关系现在是正向的:在更多女性工作的国家,女性也生更多的孩子。所有生育率高于1.8的国家,其女性劳动力参与率都高于50%,而低生育率国家聚集在低参与率的区域。

经济学家詹姆斯·费雷尔(James Feyrer)、布鲁斯·萨切尔多特(Bruce Sacerdote)和阿里尔·斯特恩(Ariel Stern)认为,与“婴儿潮”时期相反,今天的女性不把工作和家庭看作互相排斥的选择:大多数女性两者兼顾,所以上述模式可以被理解。不同国家的区别在于两者结合的难易程度。在生育率和女性就业率都高的国家,女性可以轻易地生孩子而不受失业干扰。例如,法国和北欧国家提供便捷、价格适中的幼儿看护。低生育率国家通常缺少这样的幼托设施,尤其是对非常年幼的孩子的幼托,他们对母亲的需求是最高的。在低生育率国家,另一个更常见的因素是社会规范,比如认为年轻母亲和孩子待在家中才是“适得其所”。

在马赛厄斯与法比安·金德曼(Fabian Kindermann)的研究中,他检验了在工业国家对提高生育率最有利的政策。与已经得到的结果一致,他们发现如果政府政策和当地社会规范能演化发展,使父母能兼容养育子女与追求事业的话,超低生育率可以被扭转。而简单的生育补贴政策是相对无效的。值得注意的是,有些超低生育率的国家已经对生育进行高额补贴。例如在德国,政府通过减税和直接的货币转移来支持育有孩子的夫妻,补贴额度比美国慷慨得多,但是德国的生育率仍然显著低于美国。专门支持在职母亲的政策(比如普及幼儿的日托)比直接补贴更有效。但这一政策面临一部分挑战,即家庭内部的劳动分工:在很多例子中,低生育率的国家也是男性在家劳动量最少的那些国家。如果男性能够被说服分担更多育儿责任[例如,引进“爸爸月”(daddy months),也就是专门为父亲设计的育儿假,在瑞典和其他一些国家已经实行],那么女性决定生更多孩子时会更轻松。

[美] 马赛厄斯·德普克 法布里奇奥·齐利博蒂 著 吴娴 鲁敏儿 译 王永钦 校对

格致出版社 2019-06

本文书摘部分节选自《爱、金钱和孩子:育儿经济学》第7章,内容有删节,经出版社授权发布。

评论