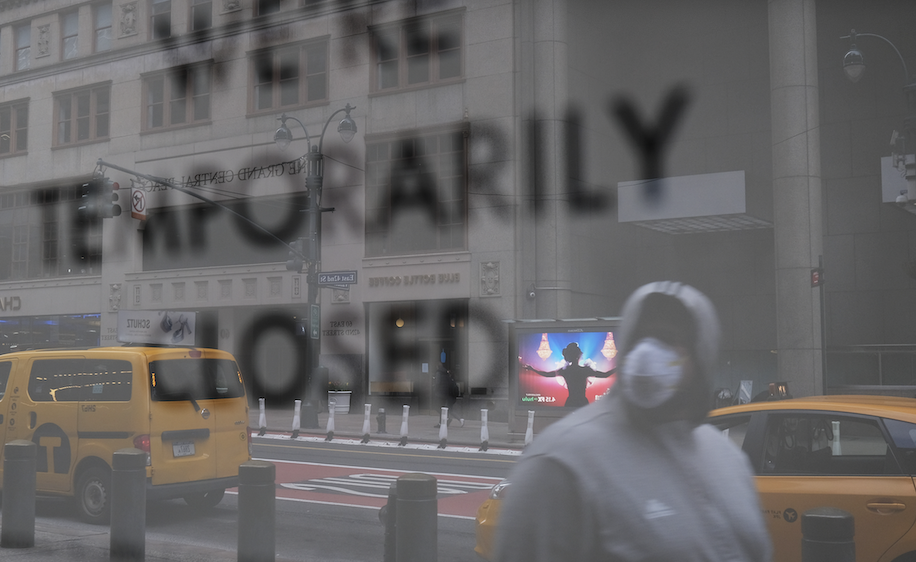

按:疫情并未远离,我们不清楚什么时候它会降临到自己身边。有时仅仅因为和核酸阳性的陌生人身处同一列车、单位或街区,我们的生活就可能遭到强制刹车,被整个改变,更不用说那些真正感染过新冠病毒的人了。得病之后,他们的人生发生了急剧的变化,即使幸运得救,患病的伤痛和阴影也可能笼罩他们接下来的生活。

“生活就是变化。理论我们都懂,但是实际体验通常比我们预期的更加复杂,我们为此感到恐惧,甚至无力应对。”英国心理治疗师茱莉娅·塞缪尔(Julia Samuel)看到,我们每个人的人生中都有起起伏伏,不论是健康、工作、还是人际关系,都很难永远一帆风顺。

界面文化(ID:booksandfun)曾经对她进行过一次采访,当时她的首部作品《悲伤的力量》出版,那本书的主题是“面对死亡”,最近她的另一本作品《生活即变化》也推出了中文版。在书中,她以那些接受心理治疗的人们的故事为例,试图告诉读者要如何挺过艰难时刻。这本书分为家庭关系、爱情、工作、健康和身份认同五个部分,茱莉娅认为,这些要素组成了生活本身。其中,新冠肺炎感染经历被分在“健康”这个部分,疾病带来的人生变化并不仅仅包括生理上的病痛。在下面这篇书摘文章中,她讲述了从新冠肺炎中死里逃生的退休人类学教授埃里克是如何在心理治疗的帮助下逐渐康复的。

《埃里克:新冠肺炎患者》(节选)

文 | [英]茱莉娅·塞缪尔 译 | 贺露曦

01 新冠记忆

我在四月中旬接到了埃里克要求进行心理咨询的电话,当时伦敦的新冠肺炎疫情正值高峰,而埃里克刚刚从新冠肺炎中死里逃生。令我羞愧的是,当我接到埃里克的电话时,我的好奇心盖过了任何对他的同情和关心——我并不喜欢自己的这个反应。好在当我看见他枯瘦的面颊、听见他在讲述自己安上呼吸机那五天的经历时,声音中的喘息,我的治疗师自我又重新上线了。

埃里克的脸被屏幕放大了许多,我能够看见他模糊的棕色眼睛,苍白的椭圆形的脸,他的圆框眼镜和灰色胡子让他颇有学术气息,这很合宜——埃里克,一位来自哈克尼的退休人类学教授,七十二岁,已婚,两个孩子均已成年。埃里克语速缓慢,多次停下来喘气,但他还是大致讲述了自己的故事。

他在某天早晨起床时感到身体疲惫,并在这之后的几天内愈发地不适,他的言语变得有些错乱,妻子宝琳娜也开始越来越担心,但埃里克依然无法正视自己的身体状况,坚持相信“别人会生病,我不会——疾病是懦夫的专利”。但在接下来的日子里,他的身体开始发抖,体温在过高和过低间徘徊,并且双腿冰凉,他的眼前开始浮现眩光,但因为自己没有出现咳嗽的症状,埃里克坚信自己患上的不是新冠肺炎。当他的体温攀升到41摄氏度时,尽管没有与他同住,他的女儿还是为他叫了救护车,六分钟后,救护车到达。

埃里克记得自己被放上轮椅,记得“被绑上氧气机和静脉注射抗生素”。在说话的过程中,埃里克突然垂下头,思维仿佛进入了一条无法继续行进的死胡同。我让沉默在我们之间继续。“我和进入医院时的自己已经不是一个人了,我被改变了。”我的本能反应将让我顺着埃里克的陈述继续追问一个明显的问题:你怎么改变了?但从他缓慢、气喘吁吁的言语中我可以感觉到他的思维中有很多黑洞,我不想让他感到更加沮丧。因此,为了让他理解拥有这种异样的感受也是正常的,我用轻松的语气回答道:“当然,你肯定改变了,你昏迷了很多天,喉咙里插着一根可怕的机械管帮助你呼吸,你住在轰鸣而炎热的重症监护病房里,周围的人被包裹在太空服一般的防护服里,你怎么可能不改变?”他提起一边嘴角笑了笑,点了点头。

我们的谈话继续进行,他的精神略微好了些,说道:“如果你想设计一套系统来恐吓像我这样的老年人,就把一根管子插进他的体内,并且不让任何他认识的人、爱的人在他身边……”说到这里,他的身体开始抖动,好像身体的记忆正从他眼前闪过,他的声音低沉了下来:“最可怕的是他们给我插管的时候,我感觉好像自己正在溺水……我以为自己要死了。”下意识地,我把手放在了自己的喉咙处,感受着能够自由吞咽的宝贵,他所叙述的经历让人感到真实的害怕。讲完了自己的经历,他还是流露出了天然的乐观:“当我能够自主呼吸的时候,我哭了,我都不记得我上一次落泪是什么时候了——我的生命被改变了,但也被拯救了,我想沿着这条路继续走下去。”依据这一句话我向埃里克提问:他是否希望我们的工作能帮助他应对这场疾病带来的创伤,同时也帮助他认识这场疾病将对他人生的进程带来怎样的改变?他点了点头。他有些疲惫了,当天的咨询结束了,我们说好在接下来的几周内继续。

埃里克说:“我感觉很虚弱……我的记忆,我的腿脚,我的整个身体都感觉不再强健。我能走路了,但是还需要借助助行架,晚上也还是会做噩梦。我想要回到以前那个自己……仅仅就在五个星期前,我还是健康矫健的。”埃里克向我描述他曾经是怎样如饥似渴地热爱步行,他在假日里进行长途徒步旅程,每周都频繁地散步。在他描述自己曾经的强健时,我能听出他言语中的骄傲。在生病前,他曾是一位充满活力的七十二岁老人,兴趣繁多,尤其热爱帮助年轻人;他志愿为王子基金工作,每周辅导许多青少年。但如今,他的身体和思想都正在经历着一场深重创伤所留下的后遗症,需要积极的复健来帮助他痊愈。早先,在和一位咨询者的交谈中,我倾向于强调生活中一些有益于身体和心理康复的实际习惯和行为,在混乱之后,通过建立生活的架构来让生活看起来重新有序,这也许会有所帮助。我询问埃里克在他出院回家后是否形成了自己的生活规律,埃里克告诉我他每日大致的规律是在早餐前做一些腿部的复健练习,上午写几封邮件,宝琳娜为他准备午餐,然后他会在下午时睡一个长长的午觉。

“我感觉自己像一个老态龙钟的人,我记得自己曾经带着鄙夷看着我的父亲在电视机前打鼾,全然不顾电视机里正在进行的,我们说好一起观看的足球比赛。而现在,我就像他一样。”

02 康复练习

我们需要做的是通过加强日常生活的节律来改变他低迷的精神状态。我自然地表现出引导的姿态,这能让他更易接受我的意见,我们一起讨论了他喜欢做的事情。他同意在日常生活中加入三个新的习惯——每天早晨去户外至少三十分钟,在午睡后,观赏自己喜欢的绘画来活跃思维,然后进行素描、涂鸦,或是简单地在纸面上涂抹色彩,这样还有自我表达的良效,最后,我教给了他一个“安全地带”冥想练习,回想一个自己成年时期曾独自去过的,他能在其中感到平静的地点。我让他闭上眼睛、呼吸,然后去感受自己能够看到的图像、听到的声音、闻到的味道。然后,我教他将双臂在胸前交叉,每只手搭在一边的肩膀上,随着他吐气、呼气,缓慢地轻拍自己的肩膀,这样进行至少五分钟。这种姿势叫作蝴蝶抱,是一种通过双重注意刺激来沟通左脑和右脑的方式,能降低压力水平、安抚身体。他可以在一天活动的末尾进行这个动作,让自己过渡到夜晚的状态。

我听说他的妻子宝琳娜很想帮助他进行康复,但她正处于高度的焦虑中,让她帮忙往往得不偿失,反而带来许多麻烦。当他谈论起宝琳娜时,他数次停下来吸气,仿佛宝琳娜的焦虑以及他自己的焦虑正落在他心中。我意识到在伴侣中如果有一方生病,健康的那一方在想要极力支持伴侣的同时,也会因为对方的痛苦感到深刻的不安。我能想象宝琳娜还能感受到埃里克曾可能离世带来的恐惧,同时,照料埃里克,这个曾经更为强健的一方,也可能让她感到沮丧,阻碍她的同情,使得这段关系失衡。但是,现在就与埃里克讨论患病对他们关系的影响实在为时过早,我们需要先让埃里克稳定下来,为了留作日后参考,我对埃里克说:“你的疾病也可能在很多层面上动摇你和宝琳娜的关系,等你好些了我们也需要观照这个问题。”埃里克的回答证实了我的猜想:“与我最亲近的人我现在却感觉离我最远⋯⋯我感受到我的身体里有一种冰凉的孤独。”

埃里克所感受到的孤独是两方面的。他与两个女儿露西和凯瑟琳的交流无奈只能局限于线上,但他最渴望的便是能够拥抱她们,感受她们传递而来的爱意和温暖。当他想象隔离解除的那一天,想象那时他能拥有的一切时,我在他的眼里看到了湿意。但是,埃里克的孤独在很大程度上也源自疾病在他身体里、在语言无法到达的深处所留下的创伤,他频繁地回想起他在重症监护室中所受的种种煎熬。我想用眼动脱敏再处理疗法来修复他非正常储存的记忆,并在当下适应性地应对这些记忆。这一方法也许有些机械,却是一种极其简单有效的手段,它能够将有诱发性的记忆内容通过双向刺激和眼动重新与大脑中能够治愈和消解这类记忆的部分连接起来。

我向埃里克解释了这个方法,并附带了文字信息和网站链接。在经历过严重的新冠肺炎和后续治疗带来的创伤后,让他能够对我们正在进行的事情有所了解是十分重要的——这不是一件正在被施加在他身上的事,而是我们一起共同完成的事情。同时,我也需要进行一系列的测试来确保他有足够的心理稳定性,能承受被唤起的记忆所重新带来的感受。我评估的结果告诉我埃里克的本性是十分坚韧的,他幼时的生命中没有极为曲折的坎坷——这一最容易给治疗过程带来困难的因素。他的父母相爱,尽管也许是以一种老派的方式;他有不少朋友;他能够很好地解读自己身体传达出来的情绪信息,也能够意识到自己可以积极地运用很多方法来获得平静。我们能够轻易地连接,这也体现出了他对自己和世界根本的信任。在当时,我并不知道我们的治疗会如何进展,但我相信他最终会获得一个好的结果,并且不会长期需要治疗。

埃里克四个眼动脱敏再处理疗程集中于他的记忆以及与之相关的会被触发的画面,这一治疗的目的是将压力从他的身体中释放出来。这些画面分别是:他的喉咙中被插入了一根管子,他幻觉中的蛇、巨蟒以及有着怪异的黄色、红色面孔的恐怖分子;他难以呼吸,不得不挣扎着呼吸,觉得自己即将死去并且不确定是否要继续挣扎的瞬间以及病人在他身边去世的画面。每一个疗程各不相同,但是有一点贯穿始终:当我每一次对他进行一系列的刺激时,他强烈的负面情绪就会随着这些画面、感觉以及想法的出现而侵袭全身。有好几个瞬间,我都担心埃里克在回想起蟒蛇的画面时所引起的强烈情感会将他击垮,看上去仿佛有一阵龙卷风正在从他的身体内呼啸而出。但是他没有被击垮。在每一次刺激进行的过程中,我都会给他安慰“做得好……很不错……”以及通过眼神交流让他从视觉上获得这种信息,有几次我不得不让他睁开眼睛看着我。在每一系列的刺激结束后,我都会问他:“你现在注意到了什么?”接着继续进行治疗。然后他所说的“一阵奇怪的风声”就会随着他的大脑逐渐平复而到来,他的感知会变得更加积极,而创伤性的记忆则显得“更加遥远”。例如,他记起在进行气管插管前的镇静剂注射时,他的护士瑞秋会握着他的手,在口罩后友善地看着他,告诉他“你会没事的,开始数数……”这段关于人类简单表达的记忆让他流下了感激的泪水。左右脑之间的联系建立了起来。在每一部分治疗的结尾,埃里克都感到精疲力竭但同时十分高兴,因为他感到创伤正在离他的身体而去。

我知道这个过程听起来奇怪且像江湖骗术,但是眼动脱敏再处理疗法的有效性已被英国国家卫生和健康研究所以及世界卫生组织所认可,并被许多基于实证的论文所支撑。并且我作为医生的经验告诉我,这一方法确实有难以解释的奇异效果,能产生极为重大的改变。而掌握能够真正疗愈我的病人痛苦的方法,也让我无比激动。

在我们的治疗之外,得益于他天生健壮的体魄,埃里克的体力也在逐渐增强,他的医生们都表明他本身的身体基础是康复中非常重要的因素。他不再使用助行架,体重也有所增加。他每天早上都会步行一小时,思维也逐渐清晰。现在,我们需要将他患病的经历与他未来的生活相结合,更重要的是,将我们的注意力转移到他与宝琳娜的关系上。

通过埃里克,我了解到他的妻子因为他的患病有多么恐惧。宝琳娜安抚自己焦虑的方法是保持忙碌,四处奔波,找些事情做。同时,她也常常违反医院的探视政策,总是为医院的家人或朋友送来她的食物和关心。因此当她不能陪伴埃里克,只能一个人孤独地坐在家中,孤立无援;当亲朋好友询问信息的短信像洪水一般向她涌来,而她脑海中正浮现着末日的场景时——这种情况确实能让她发疯。为了能在电话里和护士或者医生说上几句话,宝琳娜忍受着电话里无尽等待的痛苦,有时她能得到一场谈话,获知埃里克当时状况的全部信息,有时,她只能听见零星的几个字“没变化”。幸运的是,在埃里克住进重症监护病房几天后,宝琳娜通过视频认识了瑞秋(和埃里克记起握着他手的瑞秋是同一个人),而当瑞秋值班时,她就成为稳定宝琳娜的生命线。她不仅向宝琳娜传达情况信息,还与她聊天、说笑。知道她所信任且喜爱的人正在看护着她的丈夫,这让宝琳娜感觉平静了一些。

在埃里克回到普通新冠病房后,宝琳娜每天都会打来电话,通话内容的简略让埃里克感到惊讶。尽管他承认“家从未这么美好过”,但不同于他期待中热泪盈眶的重逢、互相安慰、来自宝琳娜的拥抱和充满爱意的言语,他回到家时,迎接他的只是双唇紧闭的焦虑的妻子,她努力在他回家的第一周,身体还很虚弱时,满足他的看护需求。埃里克说话时,我能观察到他感到十分受伤,并且对妻子的反应感到极其困惑。尤其是当他被人们充满善意的短信、贺卡和鲜花感动时,他说:“我并不知道有这么多人喜欢我——他们看起来都比我的妻子更对我还活着这件事情感到开心。”我向他微笑了一下,让他知道我明白他的感受,并说道也许宝琳娜关闭自我的需要恰恰证明了她对他感情的深度,这种深度与她对他有可能死去的恐惧成正比,而这种恐惧她不知道该如何承担。我继续说道,我想她也许也对他感到愤怒。当然,她不是有意识这么做的,因为对一个生病的人感到愤怒是不被“允许的”,但事实上她可能感觉到自己被他抛弃了,也许,有一部分的她正愤怒地想着:“我不接受,我不要一个病恹恹的丈夫,我要我过去四十年里健康的丈夫,而不是这个令我担惊受怕的丈夫。”在说完了我的高谈阔论后,我对自己精妙的观察感到沾沾自喜,然后终于把我全部的注意力转向了埃里克,他看起来有些困惑。皱着眉,摇着头,他向我重复“因为我生病而对我感到愤怒?”我柔和了语气,向他承认这看起来确实既不合理又不公平。我们完成了这节咨询,当埃里克比咨询开始前更为难过地按下了Zoom的退出键时,我感觉心中涌起一阵愧疚。

接下来的一个星期,我宁可听到埃里克和宝琳娜吵了一架,宁可听到他们互相大喊、大闹、发泄,然后他们感觉好了些,并且重归于好。但是客户并非为了满足我们编造的故事而来,而在埃里克具体的例子里,他并没有满足我对一个干净利落的解决之道的期待。事实上,他们过了十分煎熬的一周,他们持续不断地误解彼此、循环往复,然后好几天拒绝和彼此说话,接着,他们又会回到“把黄油递过来一下”这种实用但缺乏亲密的交流。当然,身处隔离中,缺乏朋友帮助他们转换心情,也无益于他们的和解。他们的女儿凯瑟琳和露西在这方面也难以帮忙,因为她们都需要在父母身上释放自己对埃里克健康的担忧。但是,她们带来了购买的商品和做好的餐食,也的确在现实层面上提供了帮助。埃里克反复地说她们有多不支持他,而他又对她们不公的反应有多么厌烦。毫无疑问,这种反应是不公平的,但同时,我在内心也承认人们无法将逻辑置于情感系统中。她们都以自己的方式被埃里克的患病震动,这种变故剥夺、耗尽了他们在危机结束后互相关照的能力。

[英] 朱莉娅·塞缪尔 著 吕田妍 译

企鹅兰登·广西师范大学出版社 2021-8

03 我们必须要哀悼之前的自己,哀悼生命中的失去

通过导师的反馈我觉察到我们做的康复和眼动脱敏再处理疗程都有着明确的目标,让埃里克重整旗鼓。我的导师慷慨地没有向我反复强调一个事实——我是一位心理咨询师,我告诉人们我们必须要哀悼之前的自己,哀悼生命中的失去,也告诉人们这需要时间,需要比我们所愿意付出的更长的时间,以在情感上赶上我们生活中发生的事件。然而,我并没有在履行我所倡导的,或者,一种不那么严厉的说法是,我并没有在完成眼动脱敏再处理疗程后,在创伤从埃里克的身体中被释放出来后关注时间——埃里克需要时间和空间来哀悼,来适应这个新的、曾经接近死亡的自我。埃里克需要的是在当下面对自己纷繁复杂的感受。我将这一信息重复给他,并问他是否知道自己内心正在发生着什么。“我感到难过……为曾经自己的天真而难过,现在我知道了我也可能会死,并且我最终会死。我没办法再把这种想法置之脑后了。”随着这句话,眼泪安静地淌湿了埃里克的面庞,我感觉到喉咙里仿佛有一块肿块。我给了他空间,并且向他反馈他的悲伤是合理的。

接下来的几个星期内我们不断重复回忆埃里克的故事,它的开端、中段和结局,重复其中所有复杂的情绪:我们思考他究竟是在何处感染的病毒,病毒的随机性,为何他感染了而宝琳娜却没有。他对国民医疗服务体系非常感恩,回忆起他曾经是如何全然依赖那些工作人员,而作为结果,他又如何感觉自己就像个孩子,甚至到了要穿纸尿裤的地步。他有足够的时间去表达这些情绪,直到这些情绪在他的脑海中慢慢沉淀,并最终可以将这些故事归档到他记忆的图书馆中。

以人类学的视角看待他的故事,从文化、行为学以及社会的观点来解读他家人的反应也有所帮助。这种认知令他兴奋,并有助于他将这个故事吸收成为自己的一部分。他意识到当他想要的时候,他随时可以取阅这个故事,但是这个故事不再盘踞在他大脑的前方,占据着他所有的情感空间了。而当他有了更多的情感力量,他与宝琳娜的关系也变得更好了。他给宝琳娜写了一封信,在他们的婚姻中,他一直给宝琳娜写信,比起口头语言,他用书面文字能更好地表达自己的感受。他告诉她自己是多么地爱她,并承认他的疾病对她来说也一定十分艰难。他又开始做起了他退休后对她小小的爱意举动,比如每天早晨将一杯茶端到她的床边。随着时间的流逝,她与他在一起再次感到了安全。这意味着她对他有足够多的信任,能够向他表达自己的悲伤和大量混杂着的负面的感受,这些感受曾让她将自己完全隔绝。他们曾经生活的节奏又回来了,他们共同享受着阳光,享受着在公园里与孩子以及朋友们见面。我知道我们共同的工作已经接近尾声了。这是一场令人胆战心惊的经历,但不会给他留下持久性的创伤了。

时近六月底,一些封锁限制已经解除,埃里克将自己的注意力转移到了未来。埃里克在内心深处十分坚韧,他的经历改变了他,他不否定这带来的痛苦,但他可以以此为基石,在知晓了生命的可贵后,更强烈带有更多感激地生活着。那双曾经模糊的眼睛现在又闪亮了起来,他告诉我:“我曾经在乎的一切,现在我只感到更加在乎。年轻人总是最令我感兴趣的。他们现在面临着糟糕的经济,不确定的未来,工作稀少,债务繁重。我会继续我作为一名义务导师的工作,带着新的激情与意义。我现在活在借来的时间里,我想珍惜每一天……世界上没有什么比生存的喜悦更为纯粹的东西了。”

本文书摘部分节选自《生活即变化》“健康”一章,小标题由编者添加,经出版社授权发布。

评论