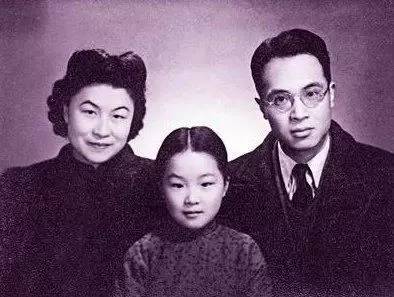

今日(5月25日)凌晨,著名女作家、文学翻译家和外国文学研究家、钱锺书夫人杨绛在北京协和医院病逝,享年105岁。

杨绛,原名杨季康,是杨荫杭之女,祖籍江苏无锡,钱钟书之妻,生于北京市。擅长于翻译、文学著作、戏剧等。著有剧本《称心如意》《弄假成真》《风絮》等,翻译了《一九三九年以来英国散文作品》、西班牙著名流浪汉小说《小癞子》、法国勒萨日的长篇小说《吉尔 布拉斯》等。

杨绛先生的第一部作品为短篇小说《璐璐,不用愁!》,于1934年初发表于《大公报文艺副刊》。1940年代初,她连续创作了喜剧《称心如意》和《弄假成真》,这两部剧本写作和上演于抗战时期沦陷后的上海,当时引起很大反响。1980年代以来,是杨绛创作的“新时期”,她以散文和小说两方面的创作成就引起世人注目。其散文代表作《干校六记》出版于1981年,畅销于整个1980年代,在港澳台均出版了繁体字单行本,并被译成多种外国文字在国外出版。小说代表作《洗澡》(意即洗脑筋,系国内最早反映知识分子改造的文学作品),出版于1988年,在知识分子当中引起很大反响,作品亦被译成多种外国文字出版。

I strove with none,

For none was worth my strife.

Nature I loved and,

Next to Nature, Art;

I warm'd both hands before the fire of life;

It sinks,

And I am ready to depart.

我和谁都不争,

和谁争我都不屑;

我爱大自然,

其次就是艺术;

我双手烤着生命之火取暖;

火萎了,

我也准备走了。

英国诗人兰德《生与死》

杨绛译

作为外国文学研究家,杨绛先生写过多篇评析西班牙和英国文学名著的理论作品,如评论《堂吉诃德》、《小癞子》(Lazarillo del Tormes)和《塞莱斯蒂娜》(La Celestina)等的文章,以及论英国作家菲尔丁等。

作为翻译家,杨绛先生的文学翻译成就卓著,除《堂吉诃德》外,她还翻译了西班牙流浪汉小说《小癞子》、法国文学名著《吉尔 布拉斯》(Alain Rene Le Sage: )以及古希腊散文柏拉图(plato)的“对话录”《斐多》(Phaedo)等。

跨入新世纪之后,杨绛先生在整理编订钱锺书遗稿之余,又创作了《怀念陈衡哲》、《难忘的一天》和《我在启明上学》等多篇忆旧散文;出版于2003年6月的家庭纪事散文《我们仨》,则因其真挚的情感和优美隽永的文笔而深深打动读者,成为2003年的超级畅销书。2014年,103岁杨绛新书《洗澡之后》8月出版,这是杨绛先生在98岁后为其小说《洗澡》所写的续作。包括《洗澡之后》在内,数篇未发表的杨绛先生作品收入在2014年8月出版的9卷本《杨绛全集》中,《全集》共270多万字。

追忆杨绛先生的五个人生片段

01 我与钟书

我第一次和钟书见面是在1932年3月,他身着青布大褂,戴一副老式眼镜,眉宇间蔚然而深秀。见面时,他的第一句话就是:“我没有订婚。”而我则紧张的回答:“我也没有男朋友。”于是便开始鸿雁往来,越写越勤,一天一封,以至于他放假就回家了。我难受了好多时。冷静下来,觉得不好,这是fall in love了。

1933年秋的一天,我给钟书寄了一封信,不巧被其父钱老先生看到了,老先生招呼也不打就擅自拆阅。后来钟书跟我说,老先生看到信后,对我大加赞赏。因为我在信中对老钱说:“现在吾两人快乐无用,须两家父亲兄弟皆大欢喜,吾两人之快乐乃彻始终不受障碍。”老先生边看边赞:“真是聪明人语。”

1935年春,老钱获公费留学资格,那时我还没有毕业,但是考虑到老钱从小生活优裕,被娇养惯了,除了读书之外,其它生活琐事一概不关心,尤其是不善于生活自理,处处得有人照顾。我就下定决心跟他完婚一起去英国。

多年前,读到英国传记作家概括最理想的婚姻:“我见到她之前,从未想到要结婚;我娶了她几十年,从未后悔娶她;也未想过要娶别的女人。”我把它念给钟书听,他当即回说,“我和他一样”,我说,“我也一样。”

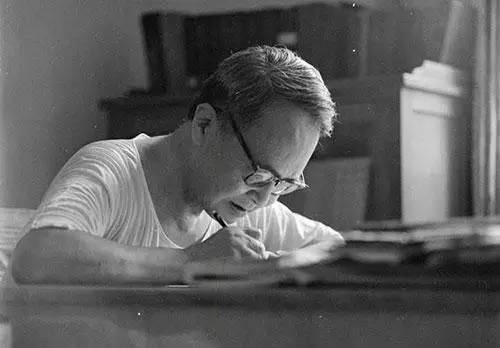

02 我的丈夫钱钟书

钟书常自叹“拙手笨脚”。我只知道他不会打蝴蝶结,分不清左脚右脚,拿筷子只会像小孩儿那样一把抓。我并不知道其他方面他是怎样的笨,怎样的拙。

1972年的早春,我们从干校回北京不久,北京开始用煤气罐代替蜂窝煤。早起,钟书照常端上早饭,还有他爱吃的猪油年糕,满面得色。我称赞他能蒸年糕,他也不说什么,装作若无其事的样儿。我吃着吃着,忽然诧异说:“谁给你点的火呀?”(因为平时我晚上把煤炉封上,他早上打开火门,炉子就旺了,这一次不是)钟书等着我问呢,他得意说:“我会划火柴了”这是他生平第一次划火柴,为的是做早饭。

有位外国学者读了钟书的《围城》后赞叹不已,打电话说要见他。钟书在电话里说:“假如你吃了一个鸡蛋觉得很好,何必一定要去找下这个鸡蛋的鸡呢?”

我们在清华养过一只很聪明的猫。钟书说它有灵性,特别宝贝。猫儿长大了,半夜和别的猫儿打架。钟书特备长竹竿一枝,倚在门口,不管多冷的天,听见猫儿叫闹,就急忙从热被窝里出来,拿了竹竿,赶出去帮自己的猫儿打架。和我们家那猫儿争风打架的情敌之一是近邻林徽因的宝贝猫,她称为她一家人的“爱的焦点”。我常怕钟书为猫而伤了两家和气,引用他自己的话说:“打狗要看主人面,那么,打猫要看主妇面了!”(《猫》的第一句),他笑说:“理论总是不实践的人制定的。”

在牛津,我怀上孩子了。钟书谆谆嘱咐我:“我不要儿子,我要女儿──只要一个,像你的。”我对于“像我”并不满意。我要一个像钟书的女儿。女儿,又像钟书,不知是何模样,很费想象。我们的女儿确实像钟书,不过,这是后话了。

在我住院期间,钟书只一个人过日子,每天到产院探望,常苦着脸说:“我做坏事了。”他打翻了墨水瓶,把房东家的桌布染了。我说,“不要紧,我会洗。”

“墨水呀!”

“墨水也能洗。”

他就放心回去。然后他又做坏事了,把台灯砸了。我问明是怎样的灯,我说:“不要紧,我会修。”他又放心回去。下一次他又满面愁虑,说是把门轴弄坏了,门轴两头的门球脱落了一个,门不能关了。我说,“不要紧,我会修。”他又放心回去。

他感激之余,对我说的“不要紧”深信不疑。我住产院时他做的种种“坏事”,我回寓后,真的全都修好。

钟书叫了汽车接妻女出院,回到寓所。他炖了鸡汤,还剥了碧绿的嫩蚕豆瓣,煮在汤里,盛在碗里,端给我吃。钱家的人若知道他们的“大阿官”能这般伺候产妇,不知该多么惊奇。

03 我们仨

钟书曾逗阿瑗玩,说《围城》里有个丑孩子,就是她。阿瑗信以为真,却也并不计较。他写了一个开头的《百合心》里,有个女孩子穿一件紫红毛衣,钟书告诉阿瑗那是个最讨厌的孩子,也就是她。阿瑗大上心事,怕爸爸冤枉她,每天找他的稿子偷看,钟书就把稿子每天换个地方藏起来。一个藏,一个找,成了捉迷藏式的游戏。后来连我都不知道稿子藏到那里去了。

每天临睡前钟书都在阿瑗被窝里埋置“地雷”,埋得一层深入一层,把大大小小的各种玩具、镜子、刷子,甚至砚台或大把的毛笔都埋进去,等女儿惊叫,他就得意大乐。女儿临睡必定小心搜查一遍,把被里的东西一一取出。钟书恨不得把扫帚、畚箕都塞入女儿被窝,博取一遭意外的胜利。这种玩意儿天天玩也没多大意思,可是钟书百玩不厌。

钟书曾经很认真地跟我说:“假如我们再生一个孩子,说不定比阿瑗好,我们就要喜欢那个孩子了,那我们怎么对得起阿瑗呢。”提倡一对父母生一个孩子的理论,还从未讲到父母为了用情专一而只生一个。

我们在牛津时,钟书午睡,我临贴,可是一个人写写字困上来,便睡着了。他醒来见我睡了,就饱醮浓墨,想给我画个花脸。可是他刚落笔我就醒了。他没想到我的脸皮比宣纸还吃墨,洗净墨痕,脸皮像纸一样快洗破了,以后他不再恶作剧,只给我画了一幅肖像,上面再添上眼镜和胡子,聊以过瘾。回国后他暑假回上海,大热天女儿熟睡(女儿还是娃娃呢),他在她肚子上画一个大脸,挨他母亲一顿训斥,他不敢再画。

人间不会有单纯的快乐。快乐总夹带着烦恼和忧虑。人间也没有永远。我们一生坎坷,暮年才有了一个可以安顿的居处。但老病相催,我们在人生道路上已走到尽头了。一九九七年,阿瑗去世。一九九八年岁未,钟书去世。我三人就此失散了。就这么轻易失散了。“世间好物不坚牢,彩云易散琉璃脆”。现在只剩下了我一人。我清醒地看到以前当作“我们家”的寓所,只是旅途上的客栈而已。家在哪里,我不知道。我还在寻觅归途。

04 独留人世间

我是在父亲的引导下开始迷恋读书的,无论是中英文的都拿来啃,慢慢地读书成了我最大的爱好。一次父亲问我:“阿季,三天不让你看书,你怎么样?”我说:“不好过。”“一星期不让你看呢?”我答:“一星期都白活了。”

“我和谁都不争,和谁争我都不屑;我爱大自然,其次就是艺术;我双手烤着,生命之火取暖;火萎了,我也准备走了。”——我早年翻译英国诗人兰德的诗句。

钟书病中,我只求比他多活一年。照顾人,男不如女。我尽力保养自己,争求“夫在先,妻在后”,错了次序就糟糕了。

钟书走时,一眼未合好,我附到他耳边说:“你放心,有我呐!”媒体说我内心沉稳和强大。其实,钟书逃走了,我也想逃走,但是逃到哪里去呢?我压根儿不能逃,得留在人世间,打扫现场,尽我应尽的责任。

05 一百岁感言

我今年一百岁,已经走到了人生的边缘,我无法确知自己还能走多远,寿命是不由自主的,但我很清楚我快“回家”了。

我得洗净这一百年沾染的污秽回家。我没有“登泰山而小天下”之感,只在自己的小天地里过平静的生活。细想至此,我心静如水,我该平和地迎接每一天,准备回家。

在这物欲横流的人世间,人生一世实在是够苦。你存心做一个与世无争的老实人吧,人家就利用你欺侮你。你稍有才德品貌,人家就嫉妒你排挤你。你大度退让,人家就侵犯你损害你。你要不与人争,就得与世无求,同时还要维持实力准备斗争。你要和别人和平共处,就先得和他们周旋,还得准备随时吃亏。

少年贪玩,青年迷恋爱情,壮年汲汲于成名成家,暮年自安于自欺欺人。

人寿几何,顽铁能炼成的精金,能有多少?但不同程度的锻炼,必有不同程度的成绩;不同程度的纵欲放肆,必积下不同程度的顽劣。

上苍不会让所有幸福集中到某个人身上,得到爱情未必拥有金钱;拥有金钱未必得到快乐;得到快乐未必拥有健康;拥有健康未必一切都会如愿以偿。

保持知足常乐的心态才是淬炼心智,净化心灵的最佳途径。一切快乐的享受都属于精神,这种快乐把忍受变为享受,是精神对于物质的胜利,这便是人生哲学。

(以上信息来源:中国作家网、澎湃新闻、微信公众号家国天下)

杨绛:最经磨的还是人的血肉之躯

(该文由郭娟为经济观察报《观察家》撰稿)

湖北咸宁,有个地方叫向阳湖。曾经,那里集结了六千文化人,其中有文联作协的,有故宫、荣宝斋、革博、历博、北图、中影的,有中华、商务、人民、文学等出版社和新华书店总店的,这些单位“一锅端”,下干校。做什么?从事体力劳动,进行思想改造。

若干年后,提到“干校”,也许需要做一番词语解释吧?说它是集中营,却没有铁丝网;说它是劳改农场,这里人也不是犯人,至少不是刑事犯;或者说是政治犯,却也不是——众所周知,1949年以后,中国的“政治犯”,比如丁玲、胡风、比如遇罗克,张志新,都关进监狱了;这里人要进行思想改造,并不是说他们曾有过什么大逆不道的独立思想,可怜他们真的没有,但是最高领袖断定:他们的思想、感情都与无产阶级隔着几层,所以必须把他们驱赶到中国社会最底层,让他们在体力劳动中脱胎换骨,获得无产阶级的思想意识。

其实,早在解放之初,针对知识分子,特别是从旧社会过来的知识分子,已经有过思想改造,所谓“脱裤子、割尾巴”,所谓“洗澡”——钱钟书的夫人、作家杨绛就根据自己和周围人的亲历创作了长篇小说《洗澡》。

那一次运动大概要算是“和风细雨”了,所谓“如匪浣衣”,大概也没有洗干净,不然怎会有那么多“右派”向党“疯狂进攻”?“无产阶级文化大革命”不搞行吗?思想改造要“触及灵魂”,要“灵魂深处闹革命”,还有什么“狠批私字一闪念”——人的潜意识都被管起来了。

但当时下放干校的人们,绝大多数甘心被管。他们满怀虔敬,下决心改造自己。陈乔,当时的中国历史博物馆副馆长,有诗云:“风雨棚中除四气,向阳湖畔过三关。”“四气”是阔气、暮气、官气、娇气,“三关”是思想政治关、劳动关、生活关。

离开北京、上火车前,他们排着队,打着红旗,到天安门广场,对着城楼上的毛主席画像举手宣誓——颇具仪式感,类似今天的行为艺术。谁说过的,中国文学太政治化,中国政治又太文学化。

仪式感也好,神圣庄严感也好,到了干校,听军宣队领导训话,心就凉了:你们现在好就好在没有打仗,如果打起仗来,先把你们拉出去枪毙几个再说,留你们干什么,留你们反党反人民哪!——这当然是针对干校中的“牛鬼蛇神”说的。

领袖说,凡有人群的地方都有左、中、右。在干校,各类分子是活在最底层的,谁都可以无端踹一脚。有时在田里劳动,也会突然被拉出来,在田梗上挨批斗。冯雪峰和许觉民等被打倒的人民文学出版社前领导,6人住一大间,冬天革命群众来开会,这几个老头儿就被赶出屋,站在外面受冻,走得慢了,会被斥以“滚开”!

有一次,干校杀鸭子改善生活,还有人提议要革命群众吃鸭肉,受审查者啃鸭头鸭屁股,以示划清界限、保持立场……屈辱无处不在。曾参加“一二•九”、在出版界叱咤风云的陈翰伯也多次被批斗,他走路不利落,一次过独木桥,没人肯帮他,众目睽睽之下,他只好自己慢慢爬过去。也许正是这样刻骨椎心的屈辱经历使他后来彻底否定“文革”。那时还有“两个凡是”禁锢,《关于建国以来党的若干历史问题的决议》尚未形成,而他说:“文化大革命的教训,就是永远不要再搞文化大革命了。有什么可分析、争议的!二八开,三七开,四六开,甭开了!”他支持、提倡创办《读书》杂志,倡导“读书无禁区”,都可以看作是对极“左”教条、神谕的公然唾弃,目的是还人自由。

在干校,不论各类分子还是普通群众,都要参加劳动。从盖房、修坝到养猪、放牛、放鸭子,从拉犁、插秧、收割,到拉车、挑担,基本上包括了在农村生活所必须的一切劳动。文物专家朱家溍当时年过半百,每天要给厨房挑20多担水,打满12个水缸,有时还得去火车站卸煤,推着板车来回几十里。书法家王景芬回忆:有一年年初三就下田插秧,上身穿棉袄,下身穿短裤,天气冷,脚冻得难受,有时甚至往解放鞋里撒泡尿热热以应急!形式主义也免不了,收割小麦,越是下大雨越是抢收,结果一连几个阴雨天,麦子全发霉了。当地群众觉得北京人真奇怪:大雨大干,晴天反倒不干了。——晴天往往开大会。雨天泥泞,田梗湿滑,一会儿一摔交,都成了泥人。

古画鉴定大师徐邦达,人称“徐半尺”——据说他鉴定一幅书画,只需将卷轴展开半尺便能断其真伪,这时也被下放到此地,他年近六十,身体弱,麻秆腿,风都能吹倒的样子,也必须下水田插秧,几乎把身体拖垮。当地群众编他的顺口溜:“身穿大棉袄,手戴大金表,走路拄拐杖,三步两跌倒。”弯腰驼背的老学究们,踉踉跄跄,一身泥水,走在上工路上,像一群叫花子。那时年轻人也累得体力透支,却不敢喊累,“活着干,死了算。”身体吃不消,就在大田里学习毛主席语录,“一不怕苦,二不怕死。”后来成为文学评论家、那时还是年轻人的阎纲私下问老作家严文井,向阳湖和南泥湾比较,哪里更苦?严文井想了想,说干校更苦一些,因为大部分时间得参加强体力劳动,而且精神受压抑……

按说,向阳湖产生不了田园诗。但是竟然有!诗人臧克家还出版一册诗集《忆向阳》,内中不少佳句——“老牛亦解韶光贵,不待扬鞭自奋蹄”(《老黄牛》),“敷粉冬瓜似石磙,菜花引蝶入厨房”(《菜班》),“案头还信债,池畔洗衣裳”(《假日》),“近火潮衣蒸白雾,沾身热汗化冰凉”(《大风雪,收工暮归》)等等。诗人牛汉与许多下过干校的人都认为《忆向阳》是粉饰,至少不真实。牛汉在干校看到的臧克家总是愁眉苦脸的。

有一次劳动,臧克家负责烧开水,他有肺病,没力气吹火,呛得鼻涕眼泪,干着急,是路过的诗人牛汉帮忙,才把水烧开。作家吴泰昌回忆,臧克家在干校很谨慎,也不乱串门,别人也不敢接近他。平时没事干,就盘腿坐床上数钱,一堆五分、二分、一分的硬币,装在铁罐子里,可见寂寞无聊。但臧克家到近百岁高龄、躺在床上了,也还是说他每每回忆咸宁向阳湖,总感到亲切,还说在向阳湖一走30里路,锻炼了身体,非常受益。

也许隔着岁月回望当年,一切痛苦都变成美好回忆了?许多文化人日后回忆干校,都有意无意地将苦难一笔带过,而大谈趣闻逸事。美术家曹辛之用当地竹子雕刻艺术笔筒,风靡一时;古玩大家王世襄牵着自己饲养的牛找画家张广画牵牛图,画像上的他如老农似的笑哈哈的;还有美术家自己设计的“太和殿”工棚和“美术厕所”……此外,更有赏满湖荷花翠盖,采绿头鲜菇,半夜捉田鸡改善生活……

不过也有人执著不忘苦难,徐半尺徐邦达就毫不掩饰其愤怒:“提起咸宁干校就头疼,讨厌透了!因为在那里简直不把人当人!”而牛汉那些在干校孕育的血泪诗篇也没有臧克家式的愉悦。杨绛《干校六记》记录的是河南息县干校的事情,怨而不怒的笔调,也有这样一读惊心的句子——“最经磨的还是人的血肉之躯!”

关于干校,也许韦君宜的小说《清醒》开头几句大实话说得再明白不过了:“五七干校,这实在是个奇妙的地方。有的人想起它就感到无限温暖,有的人却提到它就义愤填膺。你说它不好,那时大家写了多少真心歌颂它的诗。你说它好,最后这些写诗的人却竭力想办法离开这里。”

其实像臧克家、冰心这样名声大的知识分子,上面还是有统战性质的关照的。他们在向阳湖待的时间不长,用诗人绿原的话讲,他们只能算是匆匆过客。还有一些人,因为有用,或是去考古现场发掘文物,或是回京编辑出版图书,也先行一步离开干校。剩下的人在绝望与盼望中度日如年,一度军宣队要甩“包袱”,想把这些人送到“新西兰”——新疆、西藏、兰州。所以同在干校,境遇与心情也不尽相同。当然最后所有人都返京了——除了死去的人。轰轰烈烈的“下放干校”结束了。

那么,知识分子在干校的收获是什么呢?也许就是了解了国情、世情。其他就很难说。向阳湖当年流行的顺口溜,也许就是世情之一种:“北京佬,北京佬,穿得破,吃得好,手上戴个大金表,想回北京回不了。”这些知识分子穿得也许比当地群众还不如,但舍得花钱买吃的,还戴块“大金表”,“大”能多大?不过是反映了当地群众的惊羡之情吧。而惊羡之后凸显出怎样的社会差别?这不就是彼时的国情、世情吗?

(咸宁向阳湖的李城外先生多年来致力于抢救干校史料,做了大量访谈,使得这一段文化人的痛史得以保存下来。本文提及的种种史料,大多出于他编著的“向阳湖文化丛书”。谨致敬致谢)

评论