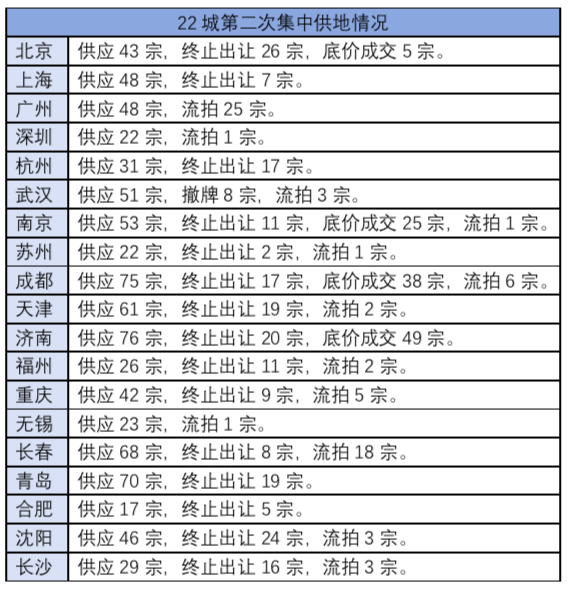

据界面新闻统计,截至目前,在已经完成本年度第二批集中出让活动的20个城市中,除了早在6月即完成第二次出让任务的厦门外,其余19个城市包括北京、广州、杭州、成都和武汉等均出现提前终止出让、底价出让或流拍的情况。

比如,北京供应的43宗地块,有26宗无人报名;广州推出的48宗地块,有25宗流拍,流拍率超过50%;杭州推出31宗地块,但最终只成交了14宗;沈阳成交的19宗地块中,以底价成交的数量高达15块。

据天风证券研究,22城中,沈阳、青岛、福州、杭州、苏州这五个城市今年迄今土地出让金规模同比跌幅较大,后续需要持续跟踪分析,关注其土地市场政策是否会对应调整。

全国范围内,据贝壳研究院的调查数据,今年三季度,351城住宅用地成交金额为1.08万亿元,同比下滑37.0%;成交规划建筑面积为3.09万亿平米,同比下滑47.6%,降幅明显。

土地市场遇冷存在多重原因。从表面上看,楼市降温和地方政府提高拿地门槛是造成土地频频流拍的直接原因。但从深层次看,资金周转压力上升、利润收窄以及对市场前景的担忧是导致房地产企业“躺平”的根本原因。

今年以来,在“三道红线”、“房贷集中度管理”等多项政策调控下,银行地产相关项目放贷速度放慢,房企销售回款放缓,同时融资渠道趋紧,利润被不断压缩,导致企业拿地意愿大幅下降。此外,部分大型房企出现的违约事件也给房企敲响风险警钟,拿地态度趋于理性。

长期以来,土地财政是地方政府的重要资金来源。以2020年为例,以土地出让收入为主的政府性基金收入占地方总财力的比例达到近40%的高位,部分省份这一比例甚至高达60%以上。因此,土地市场遇冷,地方财政“钱袋子”也会受到影响。

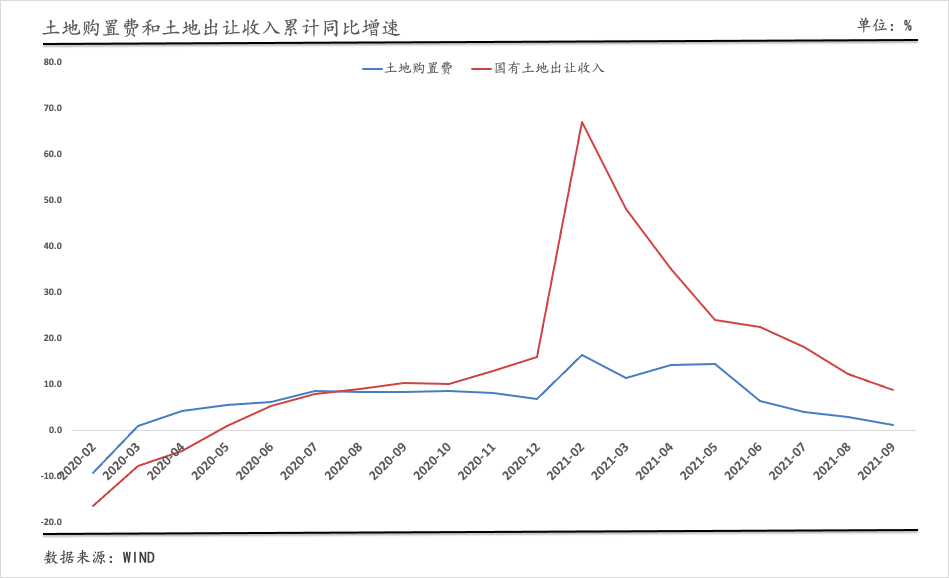

数据显示,今年下半年以来,土地购置费和地方国有土地使用权出让收入累计同比增速均明显放缓。1-9月,土地购置费累计增速已下降至1.1%,年初时尚有两位数的增速;前三季度地方国有土地使用权收入53634亿元,累计增速仅为8.7%,远低于上半年22.4%的增速。

另据界面新闻统计,1-9月,政府性基金收入完成进度为64.6%,低于2020年同期67.8%的完成进度,也显著弱于近五年同期水平。

“在过去的一年中,正是受益于土地市场的升温,多地财政得以缓和改善。随着土地市场的‘降温’,地方财政也必然随之受到影响。在整个周期变化之时,地方财政已然无法再从土地市场中获益、进行高速增长。”北京明树数据科技有限公司高级研究员杨晓怿撰文指出。

分析师指出,由于近年来税收增速处于低谷,地方政府基建投资资金很大程度上来源于卖地收入,因此,土地出让收入的萎缩必将影响到基建投资。

“现在政府要控制房地产企业的融资,短期可能没有太大影响,但长期来看,这会影响地方政府的收入。去年土地出让金达到8万亿,占地方财政收入的比重很大,如果卖地收入减少,地方政府没钱‘下锅’,对地方政府的基建投资影响很大。”招商基金研究部首席经济学家李湛上周在中国人民大学主办的宏观经济月度分析会上说。

1-9月,基建投资增速同比增长1.5%,较前8个月增速缩窄1.4个百分点,两年平均增长0.4%,较2019年同期同比增速低4.1个百分点。

分析师还表示,土地出让收入下降或将直接影响承载着地方政府投资城市开发与土地整理重要责任的城投债的偿还。

财政部财政科学研究所研究员陈龙对界面新闻表示,由于土地出让收入占地方财政的比例较大,近期土拍市场出现的“流拍潮”必定使地方财政压力加大,带来包括债务偿还等在内的一连串问题。

天风证券在一份研究报告中指出,当前实行土地出让“两集中”政策的22个城市多属经济发展相对较好的地区,从整体区域财力债务情况来看,偿债压力尚在可控范围。不过,对于债务水平较高、债务期限结构较差且短期偿债压力不小(尤其是债券到期较多)的区域而言,土地出让收入持续走弱直接带来的偿债压力会较为明显。

“任何事情都要考虑两面性,政策在考虑其正确性的同时也要考虑其外部性,土地出让的持续走弱无疑会加大地方政府的财政压力,进而影响到城投平台的资金流动性,当前政策监管的态度特别坚决,预计未来更多需要依靠地方政府被动调整的行为以应对压力。”天风证券称。

中信建投证券表示,今明两年地方政府有可能被迫开始进入开源节流的财政收支转型期,统筹收支以平衡地方财力和基建投资,通过城市更新和旧城改造拓展多渠道收益模式,主动扩充土地出让金的收入来源。

“虽然土拍市场的冷淡对地方财政形成短期冲击,但是地方真正可以统筹的财力资源还是很多的。”陈龙表示。他强调,地方政府需要调整支出结构,最大程度发挥资金效益。

与此同时,中央层面已从财政开源的角度逐渐引导地方政府摆脱对土地财政的依赖。

据新华社消息,10月23日,第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议决定,授权国务院在部分地区开展房地产税改革试点工作,试点期限为五年。分析师普遍预计,浙江、深圳、海南等地区成为试点对象的可能性较大。

再往前,今年3月发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 提到,调整优化消费税征收范围和税率,推进征收环节后移并稳步下划地方。消费税是我国主要税种之一,今年前三季度国内消费税总计12212亿元,在全部税收收入中占比近9%。

分析师强调,房产税也好,消费税也罢,只能在一定程度上弥补土地出让收入的下降,长期来看,经济发展是实现财政可持续的根本保障。

“可以看到所有的相关问题最终最好的解决办法就是靠增长、靠发展。只要经济能够保持一个健康的发展趋势,实现高质量发展,财政可持续性就不会有问题。”中国社科院财经战略研究院副院长杨志勇称。

评论