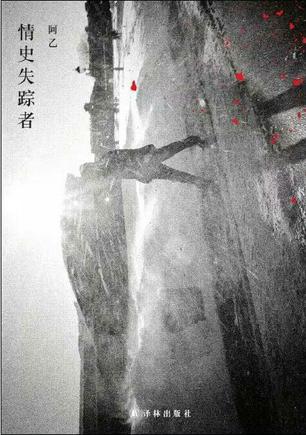

阿乙又出了新书,短篇集《情史失踪者》,这是他在译林出的第四部短篇小说集。上海书城新书发布厅的分享会上,一片人声嘈杂中,他显得沉默而温和,头发微卷,面庞微胖,双肩包放在地上。面对主持人和评论者张定浩的“赞誉”——“中国最优秀的青年小说家之一”,阿乙平静得几乎神游物外,与他书中的“阴暗现实”形成对照。

张定浩还称阿乙为“中国最诚实的小说家”。他把“文学的诚实”解释为,“敢于直面现实的粗粝,破除谎言”,并引用艾略特的话“人类不能忍受太多的诚实”,因此,“阿乙的诚实会非常疼痛”。张定浩指的“疼痛”或许是指2014年阿乙因写长篇而入医院的那次写作经历,但无疑包括阿乙“不对现实和痛苦作美化”的写法。

阿乙对自己的评价倒显得异常“诚实”。他把自己称为“短篇小说家”,“因为我原来都上班,周末写作,最好写容易结束的故事,上次写一个长篇要写生病了,所以只能写短篇。”这与13年微博中吐槽写作辛苦“写完永远不写超过5万字的东西,写作是体力好的人的生意”保持一致。分享中也说起自己写作的经历,回忆起在镇上做警察的日子,他细致地形容“农村里走来走去的猪,泥泞的台球桌,还有一天天无聊的日子,但很有质感”。所以刚来城市的时候,“自己留在办公室里,孤独到没事干,就开始写博客,写关于那时的生活”,这就是写作的开始。

直到起身作图书开幕仪式,阿乙才振奋精神地笑了,并在板上为读者写了“读万卷书”的扉言,分享会后最后还举着自己的漫画像,配合大家合影,一片手机闪光灯闪烁中,表情有点尴尬。

“越读越瘆人”的故事

阿乙的新书集结了几个短篇,纠缠着生死病痛的话题,他自述在重读自己的作品时觉得恐惧阴森,不像以往,“越读越瘆人”,他引用北岛的话,评价自己的新作。“瘆人”在于,病患、疼痛、暴力还有死亡、尸体的意象一再浮现,即是生死的比喻,又是实在的细节,“死亡和病痛”时刻与人坦诚相见。

比如开篇《肥鸭》,形容主角细老张的精神状态为“就像意外痊愈者,不知道究竟是哪一味药拯救了自己,因此将所有的药都抓回来,不加辨别地服用。”形容他母亲的房子是“血红的砖块裸露着,就像肌体被褫了皮。”死者和尸体的细节总是出现,以一种冷漠处置的非人姿态,“死者张瑞娟已被火化多日,工人持尖刀熟练地戳破她的尸身”。对于身体的暴力描写的惊心动魄,“身为祖母的她也会扯着少女那自其父亲处继承下来的易于撕扯的耳朵,一路扯回家。血滴在路上”。(阿乙《情史失踪者·肥鸭》)

这来源于他的亲身经历和日常感受,他得过一种奇怪的免疫系统的IgG4病,因此在书中安排主角也同样患病。他也曾在微博里询问,“有什么病,会让人丧失劳动能力,同时这个人打起牌、走起路来又精力超群”。在微博里他用”碎尸”形容邻居的”装修噪音”,还形容过“一边眩晕一边泪流满面,所有人都救不了你”的感受。曾经多日多次连续转发一个总是播报讣闻的微博,还写过关于“濒死感包围而两腿哆嗦”的感觉。这些都与书中的“阴暗惨恻”一致。

翻译腔和高智商的朋友圈

阿乙总是提到,翻译文学为他提供了很多养分,甚至自称”西方文学的私生子”。他从2002年开始读外国小说,写作时也贪婪地想要融入博尔赫斯、加缪、福克纳的痕迹。然而他并不懂外语,迫切从翻译文学中寻找现代白话文的语感,他的写作被一些人认为”有翻译腔”。他也会比较最近在看的荷马史诗《伊里亚特》几个翻译版本哪个语感最优秀。

与此相关的是,在访谈中,他频繁提到翻译家李文俊、余中先,称“与《世界文学》(杂志)的人玩的很好”,并把译者的圈子称为“高智商的圈子”。

由译者圈子扩散出去的是他的“高智商朋友圈”,他们的翻译和诗作让他赞赏不已。他说最近读到的最好作品是朋友李敬泽的文化考古系列,说李可以把握住中国“奢侈趣味的核心”,“讲一条抹香鲸纵观3000年,都讲得妙趣横生”。他把“一条”视频CEO徐沪生称为隐藏在“视频商人”背后的诗人,赞赏并信任他作为“诗人”的品格;又很欣赏徐沪生介绍的崇明诗人,说他是隐居在国家系统之内的大诗人;此外还有哈佛建筑师唐克扬发在《今天》上的小说,以及哥伦比亚大学文学教授刘禾的侦探故事。这些都是高智商又带有隐逸色彩的好作品。他觉得“目前的文坛太需要一些穿西装打领带、有知识有见识的知识分子介入,以扫除现在腐朽的气息。”

界面:你经常在书中提起生病与焦虑,写作和生病是怎么结合在一起的?

阿乙:因为我深受其害,肺有问题,IgG4,我会把文中的主角安排和我自己得同一种病,生病会让日常生活产生变化,掣肘你想做的事。不单是我,很多作者也都因为生病所以生活改变了,比如马原就从一个先锋作家变成一个养生作家。我现在也因为生病的原因,生活得特别简单。

界面:对于怪异的追求,还有病痛的身体,会让人想起残雪还有陀思妥耶夫斯基?

阿乙:我早期是喜欢残雪的,但是她后来因为写作地位下降的原因,变得容易自我沉浸,对当代文坛也有很多局限于自我的批评。

界面:为什么觉得县城生活可以写而城市生活不能写?

阿乙:因为我还没有离开,如果把我绑架到乡下三年,这十几年的都市经验肯定都能涌现到眼前。当时我离开了县城,所以可以黄袍加身一样俯瞰过去凄惨的经历,有优越感所以把握得很准,写作也更有质感,现在看有些一直在县城作家的写作,就那么回事。但是现在即使是出国旅行,回来三天内就会恢复原先愤怒的态度,把什么都忘了。

界面:当代中国文坛你欣赏谁的作品?

阿乙:我主要看翻译小说。早年的时候,中国当代作家中看60后的作品,格非、余华、苏童。现在喜欢一些诗人,他们可谓现代的隐士,我跟他们都有来往,是朋友,我希望这些高智商的作者可以被推向主流,不然总看到那些腐朽的情感,烂俗的故事,打工妹实现自我的小说,用圣母婊的笔法,没有意思。

界面:你怎么看新媒体传播方式?看10w+的公号文章吗?

阿乙:大家都在追求速朽,临时的趣味,看那种小狗小猫的视频。因为我被加入了很多微信群,但是基本不说话,看见他们发的很多,快速肤浅的积累。估计过几年以后,他们也不好意思回头看自己的分享。

界面:那生活中看什么样的电影、话剧或是戏?

阿乙:我也不怎么看电影,想睡觉了就去电影院,呼呼大睡一场,《饥饿游戏》开场十分钟就睡着了。有些电影纯属浪费时间,侮辱智商,《捉妖记》《齐天大圣》“总裁爱上你”什么的。《小时代》《欢乐颂》我就根本没看。徐浩峰的作品,《聂隐娘》这样的电影,会让人回头再想看。我也尝试过看京剧、昆曲,但都没坚持下去。林兆华他们应该是经典,但是话剧里人砰砰地说话,也不能让我入戏。

界面:怎么看当代文学奖,作品在世界上得到多种语言翻译,或获奖的事呢?

阿乙:物质上的利益当然最大,国内名声更大了。我和《世界文学》的人走的都比较近,译者的圈子其实就是高智商的圈子。

评论