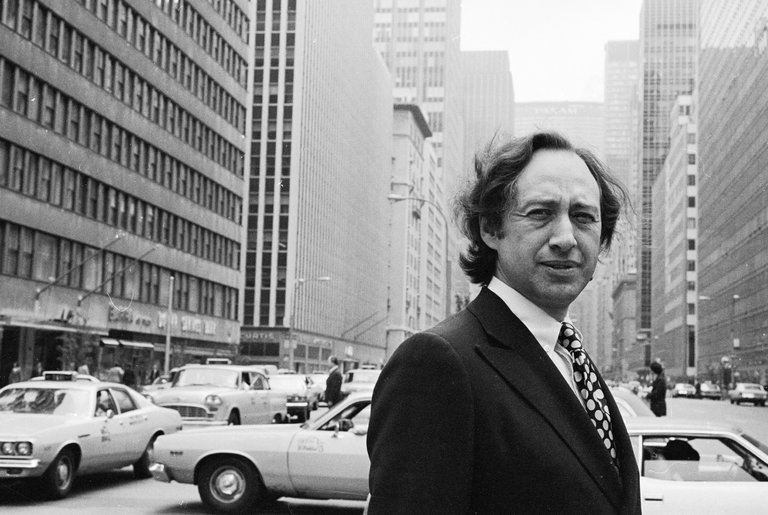

以“未来三部曲”享誉世界的未来学大师、著名思想家阿尔文·托夫勒,本周一在洛杉矶的家中去世,享年87岁。他的咨询公司“托夫勒协会”证实了死讯。

托夫勒是一名自学成才的社会科学学者。1960年代中期,他决定花五年时间研究美国等西方发达国家发生的文化骚动的深层原因。研究的结晶就是“未来三部曲”的第一部——《未来的冲击》(1970年),这本书被翻译成数十种语言,卖出几百万本,一举奠定了托夫勒的国际声誉。在这本书里,托夫勒综合考察了世界各地的新现象,认为在科技、资本和通讯技术的合力作用下,世界正在迅速地发生改变,全新的社会形态呼之欲出。

托夫勒在书中对文化、家庭、政府和经济做出的预测相当准确。他预见了克隆技术的发展,个人电脑的流行和影响,以及互联网、有线电视和远程办公的发明。迅速的变化冲击了共同体、社会体制和国家的结构,导致了“混乱的崩溃”,这表现在犯罪率上升,药物滥用和社会异化等问题上。他认为这是人类在茫然失措时的心理反应。

在随后的《第三次浪潮》(1980)和《力量转移》(1990)两本书里,托夫勒在妻子海蒂·托夫勒的协助下,继续探讨了第一本书中的主题。海蒂是后两本书的共同作者,她分担了研究和编辑的任务。

托夫勒让“信息过载”这个词广为流传。他认为无法跟上变化步伐的个人和体制将面临毁灭的命运,但是总体来说他还是持乐观态度的。托夫勒还首先指出,在发达社会里,知识将取代劳动力和原材料成为最重要的经济要素。

托夫勒1928年10月4日出生于纽约的一个波兰移民家庭,在布鲁克林长大。他是家中的长子,父亲是一名毛皮商人。当时他的舅舅和舅妈与托夫勒一家住在一起,两人都是大萧条时代的文学知识分子,对早慧的托夫勒产生了很大的影响。托夫勒识字之后便开始写作诗歌和故事,七岁时就立志成为一名作家。

托夫勒1946年进入纽约大学读书,但是比起课业来,他对政治活动更加上心。1948年秋天他前往北卡州帮助黑人进行选民登记,回程的路上遇到一位名叫阿德莱德·伊丽莎白·法瑞尔的金发女孩,也就是他未来的妻子海蒂。本来托夫勒一点儿也不在乎学分和毕业典礼,但是在海蒂的劝说下,他还是完成了课业并拿到了英语专业的学位。

两人都有着广泛的智识兴趣,充满了追求有意义人生的激情。“斯坦贝克摘过葡萄,杰克·伦敦曾经做过水手”,托夫勒想要和他最敬仰的作家一样,用丰富的生活体验滋养写作。于是两人搬到了美国当时的工业中心克利夫兰,进入不同的工厂做生产工作,一干就是五年。托夫勒在工厂里学会了焊接和机械维修的技术,并且亲身体会到了体力劳动对产业工人造成的损害。他曾经在卸载钢梁时被一根意外翻落的钢梁砸断过脊椎骨。

结束白天的工作之后,托夫勒在晚上进行诗歌和小说创作。虽然他不久就发现自己在文学创作上进展不顺,但他并没有放弃成为作家的梦想。1954年,他说服克利夫兰的全国行业杂志《工业与焊接》的编辑,成为了该杂志的一名记者。接下来的几年里,托夫勒辗转于不同的媒体,先是在《劳动日报》报道劳工新闻,随后又成为了《财富》杂志劳工板块的编辑和专栏作家。

1962年托夫勒离开《财富》杂志,在妻子的协助下开启了自由撰稿人的职业生涯。他为学术杂志报道政治、科技和社会科学领域的内容,并且为《花花公子》杂志撰写长篇采访。1964年他代表《花花公子》杂志采访了俄国作家纳博科夫,这篇采访也成为了该杂志的经典文章之一。

托夫勒一生出版了13部著作,获得了无数荣誉,包括2005年由美国记者与作家协会颁发的职业生涯成就奖。1996年,夫妻二人在麻省曼彻斯特市成立了“托夫勒协会”,是一家做预测和咨询的全球公司。

从大学校园、公司会议室到各国政府,托夫勒的作品都能找到热心的读者。苏联领导人戈尔巴乔夫,墨西哥商业大亨卡洛斯·斯利姆都曾寻求过托夫勒的建议。1980年代初期中国国门初开之时,赵紫阳总理曾经召开过《第三次浪潮》的研讨会。到1985年,这本书成了销量仅次于邓小平讲话的畅销书。

近年来,一些批评者因为后见之明,开始指出托夫勒在很多方面的预测错误。的确,托夫勒准确预见了互联网和基因技术的发明,消费主义的兴起以及核心家庭的消亡。但是他也曾预测过城市的衰败,人类在海底和天空建立殖民城市,1960年经济繁荣的延续,以及社会关系的疏离。这些都未曾变成现实。谢尔·易瑟瑞是《福布斯》社交媒体领域的撰稿人,他说在托夫勒所描绘的世界里,“人们离群索居,郁郁寡欢,在无数的信息和数据的轰炸下切断了亲密关系的纽带”。然而他认为:“我们并没有被孤立。当信息过载时,人们仍然有能力‘关掉按钮获取片刻宁静’。”

但是46年前托夫勒曾在《未来的冲击》序言里承认,他预见的未来可能最终与现实世界在细节有诸多不同之处。他说:“没有任何严肃的未来学家会尝试做‘预测’,那是电视里的神谕和报纸上的星座学家做的事情。”他建议读者关注一般性的主题,而不是纠缠于细节之上。这项主题,即是“变化的速度所产生的影响,与变化的方向并不一样,甚至其影响比后者更重要。”

他还说:“我们这些探索未来的人,很像古代的地图绘制者,我们也正是以这种精神提出了‘未来的冲击’和‘可调整空间’的概念——它们并不是最终结论,而是对新现实的初步评估。这种现实是由加速推进的力量所创造的,充满了危险和前景。”

他还有一句名言:“未来总是来得太快,而且还以错误的顺序出现。”

评论