最近打通了《Inside》,一款由独立工作室Playdead出品的平台解密游戏,在看到结局动画,制作人名单浮现的那一刻,我突然很想为这款游戏写一些什么,一款被诸多游戏媒体慷慨给予几乎满分评价的独立游戏小品,想必自然有它值得赞颂的理由吧。

直到下笔那一刻,我才发现,我甚至连这款游戏讲述了一个什么故事,都没有搞清楚。

许久以来,故事和游戏性,两者之间谁更重要,在游戏爱好者之间一直存在着争论。看重游戏性的玩家喜欢享受游戏玩法带来的互动性,在乎剧情的则更愿意将对互动电影的想象投射到虚拟世界。前者的代表是日本公司任天堂出品的一系列游戏经典,库巴抓走了桃子公主也几乎成为所有《超级马里奥》玩家熟悉的经典套路,但即使俗套如此,任天堂还是为这其多少加入了一个驱动玩家握上手柄的动机。后者在如今则更为宽泛和常见,除了向电影偷师以外,部分游戏还衍生出了美剧式的叙事手法,甚至不乏有制作者试图弥合两种媒体的鸿沟,将故事讲到极致。

诚然,不愿意让故事喧宾夺主的游戏设计师大有人在,被誉为3D游戏之父的约翰·卡马克,对游戏剧本就不甚待见:“FPS游戏的剧情就像A片的剧情一样,可以搞上一点,但根本不重要。”剧情的缺失丝毫不妨碍《雷神之锤》、《毁灭战士》这样的游戏成为大卖的经典。传奇制作人宫本茂更是游戏性至上的信徒,他认为玩家真正需要的是游戏的可玩性元素,而非游戏故事。

纵使《魔兽世界》这样塑造了一个与现实几乎对等虚拟世界的网游,玩家津津乐道的,除了刷怪打宝和队友情谊之外,《魔兽世界》剧本之宏大,英雄之丰满,足矣令其成为魔兽爱好者们探索考证的美妙之地,并在网络论坛上热切讨论。

讨论,本身就是对作品的解构,而解构,无疑也是游戏最令人着迷的要素之一。

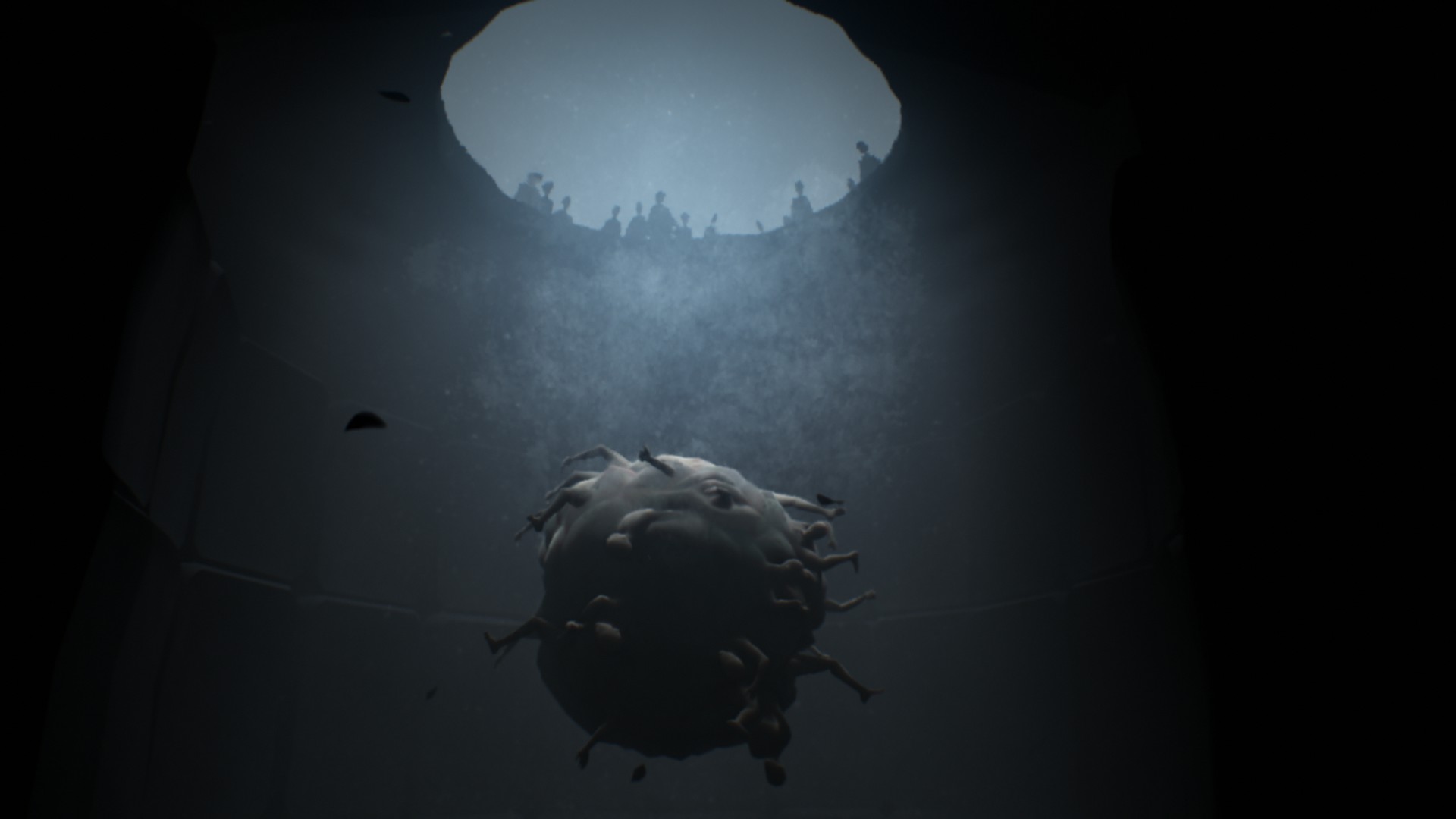

回到《Inside》,这款游戏由丹麦游戏工作室Playdead开发,讲述了一个瘦弱男孩孤身一人并遭到某神秘组织追捕,最后陷入一个极为残酷的黑暗计划之中的故事。实际上,直到通关,所谓的黑暗计划,在这款全程沉默格调阴怖的游戏中,向你透露的真的也只有表面的追捕与逃亡而已,当然,结局有一个你无法预料的反转。

如果你曾玩过同为Playdead出品的《地狱边境》(Limbo),对《Inside》这样的处理方法,自然再熟悉不过。甚至两者之间最大的改变,也多是视觉化呈现的进化,立体场景的营造令《Inside》获得了远超前辈的表现力和压迫感,不变的是一如既往阴森灰暗的画面,以及成吨谜一般的剧情。

“看不懂”,也不妨碍《Inside》成为今年夏季最受追捧的游戏之一。通关之后,玩家们对游戏的讨论也逐渐升温,除了游戏心得交流以外,最大的焦点,就是对剧情的解读,有的人从解谜中的蛛丝马迹怀疑《Inside》是否与《地狱边境》共享同一个世界,有些则为了想弄清楚男孩所探索的工厂设施建立目的为何而争论不休。对《Inside》的阐释,成为这款游戏在推出后,玩家们最热衷于讨论的焦点。不过即使这样,在缺乏官方解释(我们甚至无需期待Playdead会在未来揭开这些谜团)的情况下,甚至连游戏主角最初的动机也笼罩在一片迷雾之下。

在游戏的互动性、竞技性等特有的属性都变成了叙事的“手段”,开发者们故事讲述技巧愈发成熟的今天,用游戏讲好一个故事,最终超越原本所借鉴对象——电影的设想越来越不再遥远。在视觉美学、人物设置、剧本演出、原声音乐的配合下,成就了游戏叙事的巅峰。“宛如电影”这一评价, 就不再是对游戏互动性缺憾的讥讽,反而成了其叙事超越期待的由衷赞美了。

就是在这个时代,克制地对游戏演出不置一词,纯粹使用游戏性来吸引玩家,就尤为难得,《地狱边境》如此,《Inside》更是青出于蓝。这种留白又开放性的剧集设置,在赋予游戏各种不同的解读视角后,一款游戏能够表达的内容,将远远超出制作者本人的意图。

评论