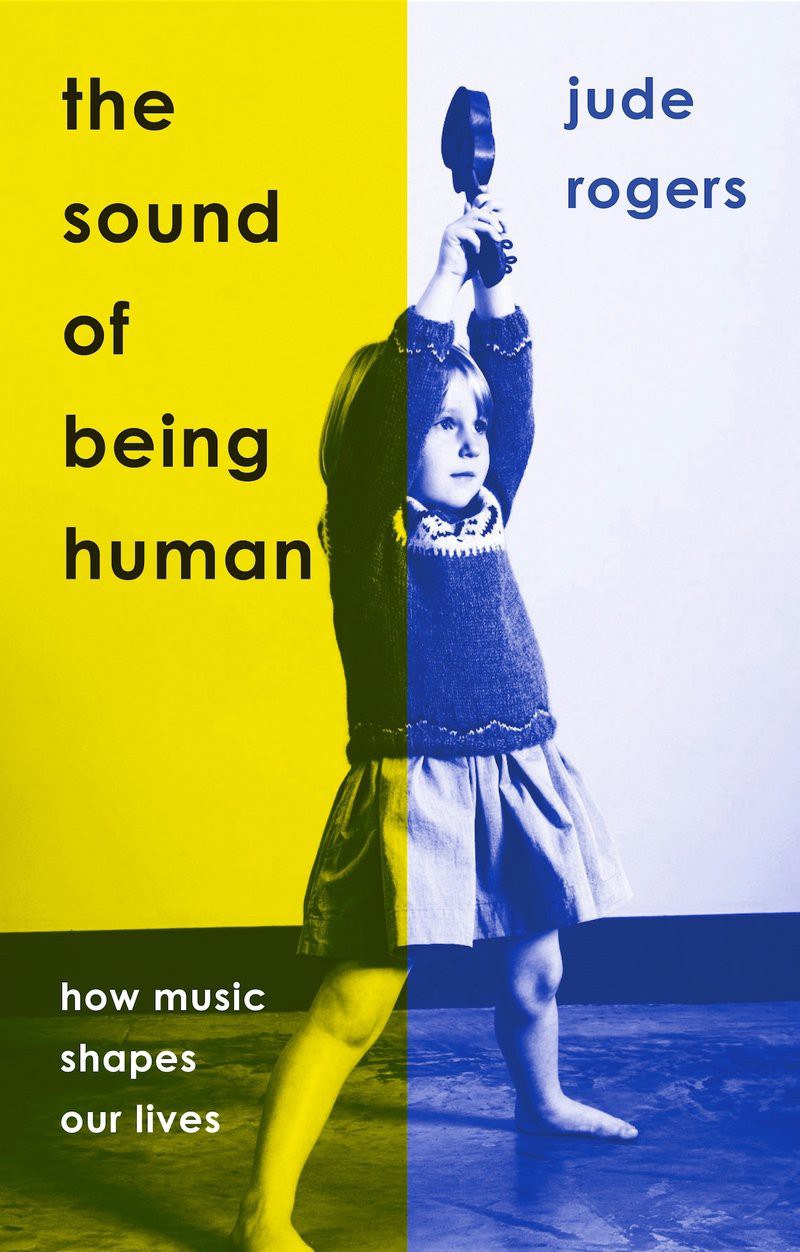

裘德·罗杰斯(Jude Roger)在她极具洞见且动人的《为人之声》(The Sound of Being Human)一书的末尾处意识到,音乐乃是某种“门户(portal)”。这个词是她从研究听觉学习的生物学者妮娜·克劳斯(Nina Kraus)那里借来的,有科学上的含义:门户是有机组织的一部分,万事万物都在此进出,且经常伴有变革性的效应。音乐也是这样。“它是一处宏大的、令人欢欣鼓舞的入口,通往某些事物,”罗杰斯写道。音乐让我们得以触及和表达自己最内在的感受,以及在其它渠道不畅的情况下与他人沟通。

音乐也是通向记忆的门户。罗杰斯在书的开头讲到了自己与父亲的故事,这个故事贯穿全书。1984年,如今的音乐记者和广播节目主持人罗杰斯那时还只有五岁,在威尔士南部长大。她还记得,在一月里一个寒冷的早晨,她站在家门口的地毯上,向准备去医院接受手术的父亲道别。父亲告诉她他很爱她,周五就能与她见面,又用手托住她的下巴说:“看看这次谁能得第一。”两天后,罗杰斯的父亲在医院去世,年仅33岁。

那一周,音乐榜单的第一名是保罗·麦卡特尼(Paul McCartney)的《和平之笛》(Pipes of Peace),但这首歌本身并不那么重要。罗杰斯更感兴趣的,是她与父亲共享着一种与音乐的关系,以及她如今所观察到的小儿子对收音机里播放的音乐做出回应的方式。她想弄清,歌曲作为一种历史物件是如何发挥作用的,以及音乐如何在当下改变着我们,如何在一个更长的时期里触动和塑造我们的记忆。“一首歌可以是一种诱惑的手段,也可以是镇静剂或者一把插向心脏的匕首,一个浮标,一处逃生口。我们可以开启或关闭它,但它也可能打我们一个措手不及,”她这样写道,一如既往地为那些令人难以捉摸的问题搜寻真确的答案。

《为人之声》就好比一张专辑,内含12首歌,还附送一首隐藏曲目,每首歌都扼要地论述了生活的某一特定部分与音乐的关联。亚当和蚂蚁乐队(Adam and the Ants)的《白马王子》(Prince Charming)一曲使罗杰斯回想起流行乐饭圈在她童年生活中所扮演的角色;女子合唱组合玛莎·里维斯与万德拉斯(Martha Reeves and the Vandellas)的《热浪》(Heat Wave)则让她初尝了浪漫的滋味。在罗杰斯看来,不同于爱的转瞬即逝之本性,歌曲“给人的感觉总是坚固而确定的”。得益于心理学家、生物学家与学界人士的助力,罗杰斯将回忆录、鞭辟入里的乐评与科学的解读融冶于一炉,剖析了音乐对其听众的强大影响。

罗杰斯观察到,少年时期的乐迷经历尤其动人心弦。整个人一下子就陷进去了,你会去看每一场演出,没完没了刷喜爱乐队的视频,把每一次媒体采访里的每一句话都拆开来推敲。她发现这一切都是有其原因的。在你的少年时代,大脑里各个部分的发育速度不尽相同——处理情感的皮层下结构已趋于成熟,而帮助我们管理情感的前额叶皮层却偶尔会掉队。根据神经科学家沙拉-杰妮·布莱克摩尔(Sarah-Jayne Blackmore)的观点,拥有一颗少年的大脑,因而相当于驾驶一辆没有方向盘的快车。此时连接皮层下结构和前额叶皮层的多巴胺通路也在迅速发育,它在愉悦与痴迷之爱等感受中起着至关重要的作用。现有的学说表明,这条通路乃是由音乐激活的。

1990年代,十多岁的罗杰斯经常会在卧室里放上一整天快转眼球乐队(R.E.M.)的歌,让这支另类摇滚乐队的主唱迈克尔·斯泰普(Michael Stipe)“用低声把令人脸红心跳的东西吹进我打了耳钉的小耳朵”。她写满了一本又一本笔记,想要破译乐队歌词里的“晦涩诗意”,还把所有靠送报纸赚来的零用钱都花在了他们的过往作品上,甚至还在当地图书馆订购了乐队的传记。后来,到1997年,19岁的罗杰已经在卢顿郊外的一片田地里和发电站乐队(Kraftwerk)一同热舞。她是一个“身穿防风大衣的怪咖”,身边全是锐舞客、走迷幻路线的享乐主义者和电音爱好者。但这些差别无关紧要,“随着机器的碰撞、震颤与跳动,我们所有人都挤成一团,像是被强行塞入了某个空间。”

这种在人群中跳舞的欣快感有其科学上的解释——在心理学看来,跳舞是一种“联合动作”(joint action),需要人们协调其行动来共同完成某项任务,这一过程长期以来对于工作和军事上的目的都至为重要。而理解此经验背后的神经科学原理,也并不会淡化它们的重大意义。音乐带给我们的感受含有某种魔力,而罗杰斯引人入胜的研究只会让这种魔力变得更强。

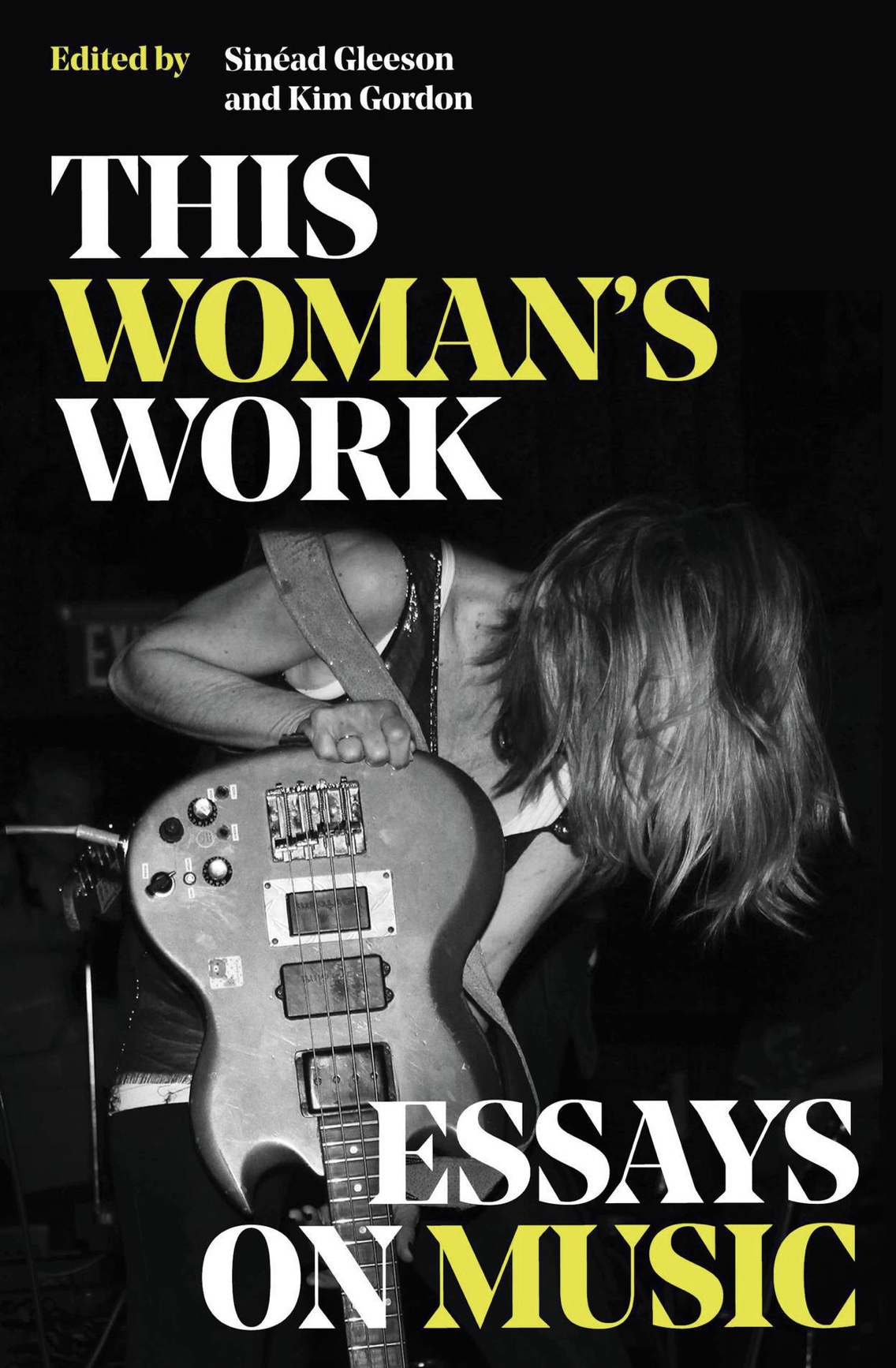

罗杰斯在音乐的共同经验中得到了解放,但并非所有音乐听众都能如此。布克奖得主、爱尔兰小说家安妮·恩赖特(Anne Enright)在《饭圈女孩》(Fan Girl)一文里谈到了她长久以来对先锋派艺术家劳丽·安德森(Laurie Anderson)的钦慕以及所谓“饭圈之事”现象:与一位名人会面,能使我们在其面前做出非常出格的事。“我根本没法和你说清音乐上的对话有多困难,”她写道,“人们会聚集成群,交换各自的最爱……音乐让我解体。它并没有告诉我我是谁,我必须全凭自己去聆听这种东西。”

恩赖特的这篇文章收在《这个女人的作品》(This Woman’s Work)这本文集里,内有16篇短文,由作家、前音乐记者西尼德·格里森(Sinéad Gleeson)与视觉艺术家、摇滚乐团“音速青年”(Sonic Youth)创始成员金·戈登(Kim Gordon)共同编著。文集的贡献者——其标题取自凯特·布什(Kate Bush)1989年的同名歌曲——都是女性作家或记者,只有一个例外。梅根·雅思贝尔1989年在富有传奇色彩的西雅图唱片厂牌Sub Pop开始了她的事业,如今已是其CEO,也是贡献者中唯一不从事文字工作的。包括《阿尔戈英雄》(The Argonauts)作者玛姬·尼尔森(Maggie Nelson)与小说家瑞秋·库什娜(Rachel Kushner)在内的多数贡献者都不是靠音乐方面的写作而出名的。

面对长久以来被白人男性把持的行业以及建制派音乐媒体,《这个女人的作品》不啻为一项姗姗来迟的纠正。这本书把女性的声音与故事放到了舞台中央,却没有强令每篇文章都聚焦于“社会性别”或将它的某种变体当做主题。如此一来,这本文集也就兼容并包,在风格、主题与明晰性上表现得各具特色。普利策奖得主玛戈·杰斐逊(Margo Jefferson)讨论艾拉·费兹杰拉(Ella Fitzgerald)多汗体质的文章是一个发人深省的亮点,她认为这一特征“有可能把她(指费兹杰拉)拉回到工人阶级黑人女性劳工的深渊里”。诗人西蒙妮·怀特(Simone White)对陷阱音乐(trap music)的解读也相当有趣,但你得找张书桌坐下来,仔细琢磨那一句句学院腔才能品出其深意。

戈登的贡献是一场对日本音乐家、因担任实验摇滚乐队Boredoms的主鼓手而知名的横田佳美(Yoshimi Yokota)的访谈,过程中借助了翻译。横田佳美是一名多才多艺的乐器演奏家,她低调地谈了谈自己进入音乐界的经历。刚开始演奏的她甚至不知道架子鼓的高度是可以调节的。她会跟着另一个(多半为男性)鼓手,一面坐在场地里,一面想“啊,这些鼓真是太难驾驭了”,转念又想,“我在打鼓的时候可以感觉到一些以前感觉不到的微妙差别了。”在音乐界,这种操作上的限制很少会被看成是某种性别不平等的元素。但横田佳美也发挥其创意,使它成为了一个能够激发真正的创造兴趣的点,她的音乐表达方式是“与乐器为友”,她的天赋于此也以一种魅力四射的方式展露无遗。

上文论及的两本书都是在活跃的当代音乐写作市场里出版的,但也都带来了新意。罗杰斯和《这个女人的作品》的多名贡献者似乎仅凭歌曲这一写作主题就唤起了读者的亲近感——就其本质而言,这是一种无形的东西。归结起来看,这两本书都是激动人心的,也深为可靠地证明了我们总是能找到谈论音乐的新路径,也能以若干故事来凸显音乐与记忆、爱、痛苦以及劳作之密不可分。

小说家奥戴莎·莫思斐(Ottessa Moshfegh,著有《消失的囚徒》与《我休息放松的一年》)在以其钢琴教师命名的《瓦伦蒂娜》(Valentina)一文里指出,痴迷音乐之极乐可以有排山倒海之势:“人一旦沉浸在音乐体验的强度之中,其余一切事物在他眼里就都显得愚蠢不堪了。”

本文作者Ellen Peirson-Hagger是《新政治家》助理编辑。

(翻译:林达)

来源:新政治家

评论