艺术工作者往往有一颗自由的灵魂,感受外界的一切,以灵活的思维,捕捉事物间千变万化的关系。刘可的多元化,以及整体性,使其作品在多频道钟切换,让人无法一下子把握脉象,迅疾变化的跳跃性节奏,为作品注入大量可读性。

不惑之年,仍以赤子之心看待世界

刘可的小学,旁边有一所师范学校,受到其美术小组的感染,一直对画画保持浓厚的兴趣。“小时候的我觉得学画画、学艺术很高级,是很有意思的事,很自由、还有很多书可以看。我的周末和暑假也在学画中度过,整个童年过得非常充实和愉快。往后我的文化课越来越好,考上了湖南省重点高中的重点班。高中时我体育也不错,还喜欢下围棋,感觉自己是无所不能的。”

高中毕业,刘可暂居杭州备考美院。在这一年里,刘可和几个小伙伴去上海看展览,接触到鲁本斯、塞尚、梵高等人的作品。对还是青年的刘可来说,意识上开启了对艺术的思考。“当时我读了《太阳是怎样升起的》,讲述梵高的艺术生涯,那种感觉特别好。在我看来,学艺术很自由、很开心,而做艺术则是一件有意思、有使命感的事。”言谈中,刘可一直保持高昂积极的情绪。人们所认为的艺术家“忧郁”气质,在他身上却截然相反,他心里那个无所不能的小伙子,随时会跳出来表达对生命和艺术的热爱。

从“一”出发,持之以恒方得始终

把兴趣爱好发展成事业,刘可对平时的工作也是充满了热情。“教学时,我和同学们是一种讨论、交流、共同学习的状态,情绪很饱满。进驻艺术中心的工作室,是一种对自我内部的构造,是让我在研究社会之中,独立创作和思考。另外我还有做非盈利艺术机构‘腾挪空间’,这三者对我来说是可以相互交融、不冲突的,除了生活,我会投入大部分的时间在这三件事上,剩下的时间就让它留白。我的人生价值、经济以及其他一切,都是为这三件事服务的。我的价值和目标比较确定,这样做事就不会有太多问题。”教学、工作、艺术机构,刘可的三条日常工作线索,其独特的方式,反映了广东当代艺术创作中一种新颖的模式。

在刘可看来,事业、艺术、理性,都需要从“一”而终。艺术有如书法,最难写的不是笔画数多的字,而是“一”。往往难写的字,是笔画最少、最简单的字。在刘可看来,要很好地表达“一”字的内涵,这个过程会很难,但是会很有趣。在艺术创作中,当找到专注的方向,有了明确的目标,就会发现要努力的地方还有很多。

除了艺术,刘可还擅长围棋。围棋之道,在于盘活。刘可从不留恋过去作品带来的成绩,面对创作,他最看中的是学习和成长。“艺术家要不停更新自己,这个周期可能很长,几个月、几年,但必须坚持。”从创作出发,到肩负教学工作、个人创作、经营周遭艺术事业,看似忙碌的工作安排,其实都是刘可设置的,为做艺术服务的步骤。艺术在刘可手中,有如一张网络谱系,复杂的关系交错融合,最后盘活出更大的生机。

探究“关系”形态,思想在条形中无限纵伸

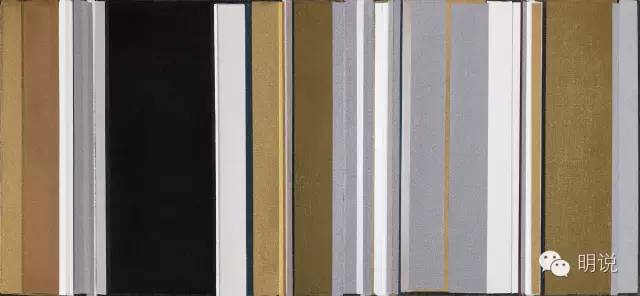

刘可是油画出身的艺术家,一路走来,艺术创作的介质发生了许多变化。从最初的油画,到现在的《条控》,刘可在油画的基础上引进国外的颜料自己调色,整体形成自己独特的绘画系统。“我还有做装置、做影像和其他一些艺术形式。任何材料,只要能用我都会用上。画家的概念在我看来并不重要,能诠释作品和我的思想,才是重要的。”

现今大众文化、流行文化盛行,“艺术源于生活”的方式,已经不足以反映当代艺术的生态。艺术家们需要更多地,结合当下语境,以批判性的思考提出疑问,用作品表达自己的思想。刘可的作品具有高度的“重塑性”,在他看来,作品具有越清晰的形态,越不足以表达其内在结构和精神。《艺术与错觉》曾表达:人看待外界时其实在学习,包括对美和丑的形态“认知”,也都是通过学习得来的。“延伸出来看,世上不同的关系,就是客观存在的线条。转化到我的作品里,放弃表面形态的依托,只用条纹表达对物象之外精神世界的追求,建立起互通的沟通体。”

《德彪西灰》,综合材料,100cmx80cm,2016年

《铜色建筑》,综合材料,120cmx50cm,2016年

1000个读者,就有1000个哈姆雷特,《条控》亦如此。对当今大众娱乐的心态、碎片化的生活模式,刘可在批判与反思之后,从多重视角出发,以简单的条纹对艺术进行探索和实践。从在远处,《条控》表达出一种前后错落的空间感,引导读者去发掘浅层空间的背后。在近处凝视,条纹从缝隙之间穿透过去,引起视觉的纵伸感,无形的抓力引导读者深入去思考关系的本身。作品摆放在大型空间里,巨大的张力在空间中产生一种探索、引申的力量。

得益于童年的幸福和快乐,刘可在艺术世界里始终保持自由的灵魂,以一个顽童的视觉,去探索、发掘更多未知的可能性。也正因这颗赤子之心,艺术家可以不畏惧网络化浪潮,构建慢生活蓝本,重诉人们所怀念的每一种关系。

评论