1969年,大都会艺术博物馆同意以每张75美元的价格,购入黛安·阿勃丝的三幅摄影作品。不过几个月后,博物馆决定只买其中两幅。为什么如此挥霍?以前大都会博物馆更加大胆:1964年的时候,它已经拿到阿勃丝七幅摄影作品,包括那幅“纽约中央公园,拿玩具手榴弹的小男孩”在内。

然而直到阿勃丝于1971年去世,以及次年举办阿勃丝作品回顾展,公众的兴趣才开始迸发,逐渐高涨到远远超出她的职业领域。这种高涨的兴趣从未慢下脚步,作品价值也随之上涨。2007年“拿玩具手榴弹的小男孩”的成交价是22.9万美元,去年它的另一张带有作者签名的复本,卖到了78.5万美元。这可是相当大的涨幅。

照片中的小男孩是谁?他拿着这样一个武器(即便是假的)在中央公园要做什么?好吧,这个小男孩名叫Colin Wood,1962年初阿勃丝在中央公园遇到了他,那时他7岁。Colin身穿背带短裤,这让他有种日耳曼人的感觉,他很乐意摆姿势拍照。一共拍了11张照片,其中6张,他站着,手贴着臀部。大部分时间,他看起来活泼又镇静自若,他咧嘴笑时你可以数出露了几颗牙齿。那么为什么阿勃丝选了这张照片,在其中他绷紧嘴唇扮鬼脸,一只手握成向上的爪形,另一只手抓着一颗手榴弹?他难道不是在嘲笑或是模仿某个被恐惧突袭的人吗——比如说,怪兽电影里的某个演员?再者,阿勃丝会因为有意操纵证据来表达一种情绪、利用玩乐来制造恐惧而感到愧疚吗?

我一直这么怀疑阿勃丝,直到我读了Arthur Lubow的著作《黛安·阿勃丝:一位摄影家的肖像(Diane Arbus: Portrait of a Photographer)》一书。这本新出的传记中有个高招儿,就是作者2012年去采访了当年的小男孩Colin Wood。从中我们得知Wood是派克大街上的一个小孩,在他父母忙于离婚的时候与保姆相依为命, “基本上吃的是直接从盒子里拿出来的撒着粉的乳冻甜食”。他还带着玩具枪去学校。

Wood回忆阿勃丝说,“她在我身上看到了挫折和对周遭的怒火,看到了一个想要爆发但是受环境约束的孩子。”如果她真的看出了所有这些,那是源于本能,还有一点感同身受在里面;她曾经像Wood一样出走,并且沿着那条路继续下去。现在她发现有个小男孩准备引爆,便按下快门。“把一台相机交给黛安,”让她拍过照的作家诺曼·梅勒事后说,“就像是把点燃的手榴弹放在一个孩子手里。”

如果她是社会边缘的朝圣者,那么是它的魅力而不是同情心驱使她前往那里

阿勃丝出生于富有的人家,如果愿意的话,你可以将她接下来的人生看作为逃离有钱人的生活,所做的长期斗争——就像一个在堆满宝藏的洞穴中寻找出口的人,爬着摆脱它。“外部世界离我们如此遥远,”阿勃丝说。她出身于Russek家族,这是在大萧条严峻时期,任何一个突然需要一条貂皮披肩的人要去接近的名字。Russeks由她的外祖父开创,最初经营皮草生意;到1924年,它扩张为纽约第五大道上的一家百货商店,除了皮草之外还销售礼服、大衣,以及如那年广告语形容的,“为衣着得体的女性提供的时髦饰品”。1919年,黛安的母亲,Gertrude嫁给了来为商店做橱窗设计的年轻人David Nemerov。他们的儿子Howard,长大后成为一名桂冠诗人。黛安于1923年出生,还有她的妹妹Renee,在1928年出生。

没有哪个女人能比Gertrude穿着更得体。每当她丈夫去巴黎考察新的高级定制系列,她便与其一同启程前往。她喜欢的消遣就是被司机送到Russeks,去巡游每个房间,路过的店员向她鞠躬、微笑。陪伴Gertrude的是大女儿阿勃丝,她戴着白色手套,穿着漆皮鞋,把自己看作是“某个令人讨厌的电影中的公主”。阿勃丝曾经表示自己过去遭受的一种痛苦就是,作为孩童,“我从没感受过逆境。”

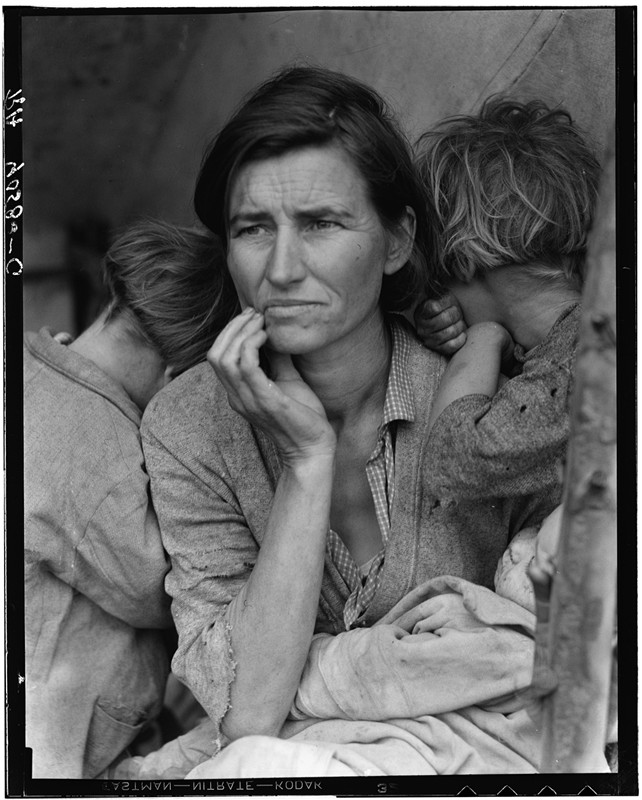

对这句话有两种回应。一种是:给我也来点痛苦吧。如果你去问多萝西·兰格(Dorothea Lange,美国纪实摄影家)拍下的那些衣衫褴褛的沙尘暴重灾区农民,他们是否愿意穿戴整齐,享用一顿营养早餐,然后去到每个人都友好互助的地方工作,他们会说,不管有什么条件,他们都愿意接受。这位可怜的有钱女孩是在无病呻吟吗?说她为猎奇而去造访贫民窟是不公平的,但是她确实着迷于金钱触碰不到的地方,或是那些金钱留下划痕的表面:比如1966年拍摄的布伦达·弗瑞兹(Brenda Frazier,美国大萧条时期的社交名流,生于1921年),看起来像是胭脂水粉和珍珠宝石堆砌出来的,这时距离她初入社交界已经过去28年。

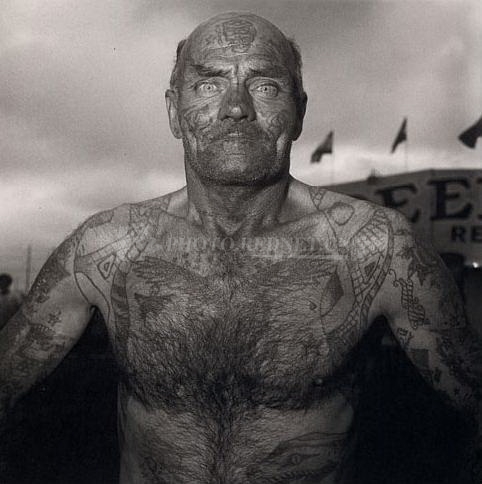

普通的政治话题、社会责任的召唤,实际上对阿勃丝来说没有什么意义。她避开了这种观念:认为摄影在它美学上的表现和震撼之外,可能还拥有某些纪实的价值,特别是在贫困或动荡的年代。并没有多少犹太人会有意愿并不加批判地,去约克维尔(Yorkville)听纳粹党人演讲。如果她是社会边缘的朝圣者,那么是它的魅力而不是同情心驱使她前往那里,她发现很多社会边缘人,根本不是在打击中沉沦,而是选择了自我放逐。照片“狂欢节上的纹身男子,马里兰州”(Tattooed man at a carnival, Md. 1970)中那个秃头赤膊的人瞪着我们,不要求我们一丁点同情。确实,他对我们的肉体凡胎嗤之以鼻,炫耀着他身上的杰作,仿佛要对我们大喊“仔细看好了。”

另一方面,我们可以选择相信阿勃丝说的话。如果所有那些优越条件给她带来的只有痛苦,那就这样吧。很难想到一个比Gertrude还要娇弱的母亲形象,据Lubow描述,她“早上通常在床上躺到11点以后,抽香烟、打电话,给脸上涂抹护肤霜、化妆品”。她一度感到沮丧、受困,坐在家庭晚餐桌前一言不发。“我不再发挥作用。就像一个行尸走肉,”她后来回忆说。与此同时,她的丈夫给出的是另一种榜样——同样令人气馁。尽管Gertrude的父母认为女儿是下嫁给David,但是David在Russeks中顺风顺水,仿佛坐上了电梯般不断升级。到1947年,他已经做到了董事长的位置。

阿勃丝继承了两边的血统:既有跟随着追求的强烈欲望,又有隔绝自己开始禁闭的愤怒。她的成长中另一个扭曲之处就是,她不是独自一人承受这些,哥哥Howard与她很亲近,尽管这种亲近是加剧痛苦还是带来安慰仍有待讨论。兄妹俩都是早熟的学生,他们也共享着其他天分。黛安在浴室打开百叶窗自慰,确保街道上经过的人能够看到她,成年后的她坐在色情电影院,在黑暗中帮旁边的观众手淫。(这一善举被朋友Buck Henry察觉,他是电影《毕业生》的剧本作家。)她的哥哥在这些精力过剩的冒险中更胜一筹,他后来在一本名叫《虚伪生活日记》的书中,称他的自暴自弃是一种“礼拜(worship)”。他补充说,“我父亲有一次把我逮个正着,说如果再发生这种事他就杀了我。”

这种怪异之举在Lubow这本传记的20页时达到了巅峰,有人揭秘阿勃丝说,“从青春期开始,她与哥哥Howard的性关系从未结束过。她说她最后一次和他同床是他1971年7月造访纽约那次。那就发生在她身亡的几周之前。”消息来源于一位在阿勃丝生命最后两年为其做精神治疗的医生Helen Boigon,虽然没有署名,但Patricia Bosworth在1984年为阿勃丝写传记时也采访了这位医生(相关档案存放在波士顿大学里)。作家William Todd Schultz为了2011年出版的《慢镜头中的紧急状况》(An Emergency in Slow Motion),与Boigon医生也有过交流,他在书中刻画了阿勃丝不知羞耻的形象。他和Bosworth一样,比Lubow更谨慎一些,认为“这对兄妹间确实有点异常”,但是“到底发生了什么,有什么后果,后人不可能说得清楚。”

我们现在是在拿证据说话,还是在说一个悲痛中的女性迷雾缠绕的奇闻轶事呢?不管怎样,请注意阿勃丝说话的语气。这对兄妹间的亲密关系显然是她对精神病医生倾诉时,随意聊到的,就好像乱伦不是什么大事——只是你保持的一个家族习惯,就像猜字谜游戏。那种超世俗的冷漠流向了阿勃丝的艺术创作。她让镜头下的费里尼,这个更加温文尔雅的灵魂,看起来有点热血。她的作品里也许满布怪诞,但是从不曾让她感到崩溃。

阿勃丝是什么时候,又是怎样变成后来的阿勃丝的

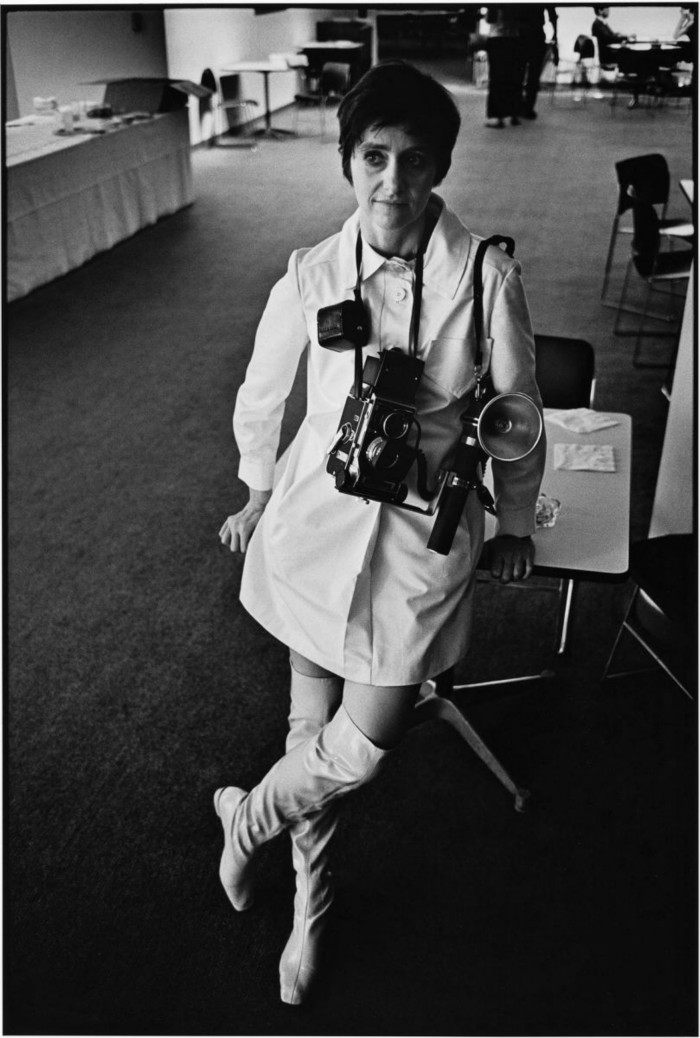

13岁那年,黛安爱上了在Russeks广告部工作并自称“无名先生”的艾伦·阿勃丝(Allan Arbus)。这段罗曼史与她父母当年的相遇惊人的相似。1941年黛安一满18岁就与艾伦成婚。1944年,艾伦以摄影师的身份登船去印度战场服兵役时,她发现自己怀孕了,次年他们的女儿Doon降生。艾伦在新婚蜜月后送给妻子一台相机,然后她跟着纽约新学院(New School)的摄影师Berenice Abbott上课学习。战争结束后,艾伦和黛安在父亲David Nemerov的鼓励(和经济资助)下,开始一起经营事业。他们的公寓在西七十街,而他们的工作室在西五十四街。他们为《Glamour》杂志拍摄时尚大片,该杂志称他们是一对默契的的专家伴侣,经营的是“先生和太太公司”。文章插入的自拍照片中:他们头挨着头,但是分别看向不同的地方。他的眼睛深邃,张开很大,直视前方;她的眼眉低垂,带着麦当娜式的谦逊。而压在快门上的是他的手指。

既然如此,阿勃丝是什么时候,又是怎样变成后来的阿勃丝的呢?来看她拍的照片——新泽西州,长一样的双胞胎穿着一样的裙子,或是“纽约布朗克斯,与父母呆在家中的犹太巨人”,高出他深爱的双亲很多,我们立刻并且无可争议地认识到,刺激她打磨出这些照片的不可能是其他什么人,是这样吗?这是她的传记作家都会遇到又猜不出的谜题,Lubow起笔撰书时用了一个戏剧性的解决方式:一个场景,1950年代中期,黛安在与艾伦费了一整天功夫,完成《Vogue》杂志一个镜头的拍摄后,宣布她的时尚摄影到此为止了。从现在开始,她将决定自己的主题。1957年的一封信中,她写道,“我充满使命感,就像我经常怀有的,永远重新出发的感觉。”

她的第一步是向Lisette Model学习,后者带她驶离迷茫(“我过去常常做出非常粗糙的东西”,阿勃丝回忆说),并且驶向光明而不再模棱两可——她开始非常明确得让我们看到这个人,在这个地方,穿着这套衣衫,或者什么都不穿。接着有了其他的进展:1959年8月,阿勃丝带着两个女儿了出去。她们在西村的查尔斯大街上找到一处房子,与此同时艾伦也离开搬到了华盛顿广场;她会定期过去用他的暗房,他也会周日过来吃早餐。她当初提出隐瞒分居的事,遵照约定,阿勃丝没有告诉她的父母已与丈夫分居。他们三年后才发现真相。

与之对应的是艺术的轻快氛围以及活跃起来的欲望——这位摄影师的眼睛开始贪婪地关注周遭的世界,以及纷繁的商品。阿勃丝持续记下列表,你会被她希望在胶卷上呈现的海量东西所席卷,比如她在记事簿里写下的:“菱形赛马会栅栏,圣路易斯马拉松竞走,国际象棋冠军,没有食欲,错过不易脱落的隐形眼镜,酵母发酵的甜甜圈女王。”

文件里还有很多细节:“庆功宴,降神会,健身房和野餐”,等等。这是阿勃丝最吸引人的一面:在她主动编纂美国的混乱史记中,你感觉有种诗人惠特曼的味道,或是与她近乎同时代的作家艾伦·金斯堡。她是一位出色的作家,除了她之外,没有人会如此评价佛罗里达之旅,“这里有种不好的味道,就像上帝正在空中熬鸡汤。而且语言里充满铜臭味儿。”这种写作风格,就好像是由于需要更新,把惠特曼的《草叶集》交给了女诗人普拉斯。尽管一直以来,这位脆弱的冒险者可能被拖入现实中的悲惨万象中。

1960年代早期阿勃丝换了拍摄工具。以前主要用35mm胶片工作的她,转向了禄来福来(Rolleiflex)的双镜头反光照相机,它的其中一个镜头置于另一个之上。你可以把它挂在颈上,用手抓住机身,或是固定在三脚架上,与腰齐平,然后俯身看取景器。你看到的画面是颠倒的,左边的景象投射到了右边,但是也有优势补偿。

一是,如果你像阿勃丝那样喜欢拍人物照,并且想与他们建立牢不可破的情谊,那么禄来福来是理想之选;那时和现在一样,与大部分相机相比,有了它你不需要把相机举到眼睛处挡住半张脸。二是,底片上曝光的清晰度提高了,因为胶片上的画幅不同,或者用阿勃丝的话说,“管它是因为胶片上的什么不同”。三是,它的尺寸是二又四分之一英寸见方:这种超赞的改变把我们从地景格式(landscape format)主宰的视觉体验中解放出来,这种变化发端于大部分绘画作品,进而改变了电影和电视屏幕,结果到现在,影响了笔记本电脑。阿勃丝进入的是一些相当有试验性的领域。

当我们拿到一张阿勃丝的摄影作品时,它可能是用禄来福来拍摄的,不然就是用的玛米亚C33(Mamiya C33),后者是她在60年代中期升级的装备,也是方形画幅。这就意味着她有很多行李。阿勃丝轻得像只精灵,但是有个熟人回忆起她拖着“两台玛米亚相机、两台闪光灯,有时是一台禄来福来、一个三脚架,还有各种镜头、曝光计、胶片”到处跑。

闪光灯通常用来突出效果;那些批评者称他们发现了阿勃丝的残忍之处,他们可能会振振有词地指向她的孩童摄影——大部分都是在嚎哭、流口水,完全不是开心的样子。他们的表情会传递到你的脸上。不管年轻人还是老人,人们倾向于支配画面,不给身边人留空间。即使当他们都被挪到画面边缘时,比如她在1963年拍下的一对退休夫妇(老人坐在左边,妻子坐在后边),中间也没有浪费,那里像个祭坛一样,放了一台电视机,顶上有一盏灯、两张照片、一只时钟。暂时不管他们像圣经里那样赤裸身体(因为我们是在裸身主义者的天体营里),这对愉快的朋友可能会欢迎我们来到这种保存良好的美式家庭做客。

如果我有足够的钱买一幅阿勃丝的作品,我会选择一张风景摄影,或者室内场景——是那种有人来过并且还会有人来,而照片中没有人在。她1962年拍下的闭园之后的迪士尼乐园城堡,让你替每一个寻找睡美人的王子感到担心;还有她拍下的一棵圣诞树,挂着闪闪的银丝,挨着一盏底座还包着纸膜的台灯,在节日时分看着很不喜庆——不是讽刺,我觉得那里充满了鬼鬼祟祟的嗡鸣。这就是阿勃丝的象征:把所有的空间填满。

在人类动物园,怪胎们通过了生命的考验,他们才是贵族

阿勃丝的转折点出现在1967年,就是纽约现代艺术博物馆举办的“新纪实”摄影展。参展的三位摄影家是:盖瑞·维诺格兰德(Garry Winogrand), 李·弗里德兰德(Lee Friedlander),还有阿勃丝。在首展之夜,她收到了时尚摄影师理查德·阿维顿(Richard Avedon)送的黄色玫瑰。据一个朋友说,“媒体都在关注黛安,仿佛盖瑞和李不存在。”这听起来似乎不公平,但是不难想象得出,一位参观者信步走入阿勃丝的展区,一下子被作品的冲击力震撼到。

维诺格兰德和弗里德兰德是以不同的方式,趁其不备抓拍别人——维诺格兰德有时也会冷不防得来一张。如果美国人群集起来,沿着街道全速走向他,那么他也会全力回敬:拍下所有东西而不遗漏一点。弗里德兰德对这种多样性表示敬意,他则在橱窗、后视镜、商店玻璃门上寻找拍摄对象。而对阿勃丝来说,抓拍必须停止。“新纪实”摄影展上的他们用一瞥或一扫眼的方式观察,而这位女性选择凝视,而且她善于找到那些愿意把自己摆在舞台中央,对镜头展露兴趣的人——侏儒,肌肉男,双胞胎,异装者,两性人,洗浴者,脱衣舞女,还有一个把猴子包在襁褓里,抱在膝上的女人。

去找裸体主义者时,阿勃丝就不穿衣服。她的任务是加入他们,而不是挫败他们。我们假定,不管艺术家采用什么媒介,都会小心保持距离,而阿勃丝选择谨慎地对待她冒险行动的合法性问题,争取获得所拍对象的拍照许可和后续传播许可。她屡次越界进入他们的领域——不管是作为一个客人、朋友、玩伴或是入侵者,随你怎么想。“她是怎么做到的呢?”据报道,摄影师欧文・佩恩(Irving Penn)曾这么问。“她把相机架在赤裸的胸前,然后拍下那些裸体主义者。”不是这样的。她曾说过,她会和任何一个提出要求的男人发生关系,还描述过一场泳池派对,在其中她为各种男人解决,做完一个接着做下一个,好像他们是沙发椅。含蓄的Lubow称她“多元兼容”。

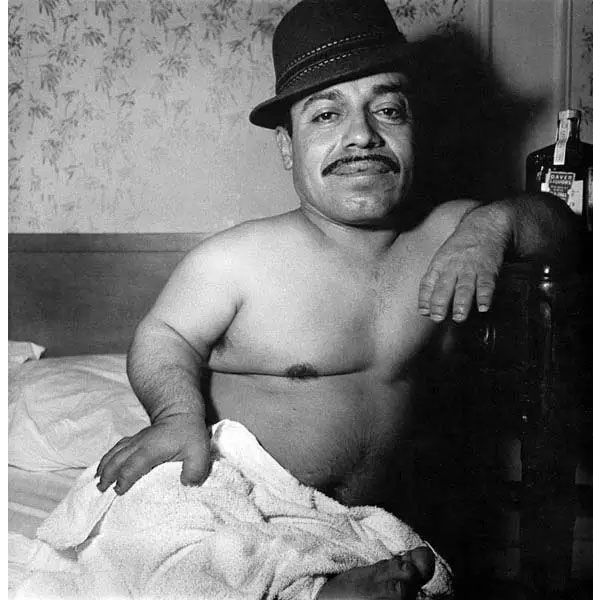

值得注意的是,这种自由扩展到了她的照片上。一种算是工作和类似闲暇的放荡。来看1966年她拍摄黑人男子和白人女性这对爱人的相版,你会注意到在画框五里,那个四肢伸开挂在男子身上的裸体,就是阿勃丝。即使是Eddie Carmel,那个犹太巨人,也说她“挑逗”他,而他至少8.9英尺(约2.7米)。另一个极端是阿勃丝拍了很多年的墨西哥侏儒Lauro Morales;在1970年拍的一个卧室场景中,他散发出一种Lubow称之为“性交后的疲倦”的气息。当阿勃丝在人类动物园漫步时,对她来说,所有生物不管巨大还是矮小:没有什么是异种的。

Morales的肖像对此是一个恰当的例子。他全身赤裸,只在头上戴一顶帽子,膝上搭一条毛巾。在修剪整齐的胡子下面,他露出亦正亦邪的微笑。如阿勃丝所说,“这张照片是关于一个秘密的秘密。”Morales让人想到腓力四世时期宫廷里的侏儒Sebastian de Morra,1645年前后,西班牙画家委拉兹开斯曾画过他。De Morra穿着长袍、正襟危坐,被画家用透视手法表现,他伸出两腿:这是个大方的姿势,我们无法知道他有多高,而这就是目的。他的表情严肃坚定而又带着审视,好像我们身处警察局或校长室,被要求解释我们的所作所为。

两幅图像都有着强烈的感染力,但是De Morra在打量我们。而Morales的眼中只有阿勃丝。怪胎,她这么叫他们,“不需要一路害怕着会发生不测,它们已经发生了。他们通过了考验。他们是贵族”。

成人和儿童最奇怪的合体

不少人不辞辛劳来研究阿勃丝,因为阿勃丝的世界不是会被遗忘而长眠的地方。作者Lubow提出自己的观点、据理力争,并获得回报。他坚持不懈地调查,又赶上了好时机,因为阿勃丝靠着她对性别流动性的兴致、与草根和名人的非法交易,几乎不可能比现在更流行了。Bosworth可能精于捕捉细节(从她那里我们得知,1972年MOMA的那场展览上,展厅助理每天上午不得不来回走动,把人们喷在阿勃丝照片上的口水擦掉),反之Lubow更加专注于阿勃丝作品的转变。其间,他也会被她工作记录中突然出现的消费条目逗乐,从阿勃丝1959年的记事簿中划出一条:“给Amy(阿勃丝女儿)买生日礼物,去资料室。”

还有阿勃丝的朋友们,他们每一个人都给出了一个冗长的角色描绘,而且所有人都跳到乱性上:

她没有意识到渴望和Alex发生关系,这会让艾伦生气,她仅仅感觉到Jane可能感到恐慌,并且在知道艾伦以为她只是想和Jane的未婚夫一起睡觉后,感到抗拒。

我把那几句话读了好几遍,而我仍然没懂谁在和谁睡。如果Lubow画一张维恩图来表示,可能会更明了。就算那些事情都有用意吧,因为它们提醒我们去注意阿勃丝获得成功的环境,并且提出了最难的问题:她一直受到Nemerovs家族的温室保护吗?如果是这样,那它是增强还是阻碍了她的艺术创作呢?你可以诚实面对错误吗,那个错误把你诱拐进轻浮狂野、还有残忍的边缘了吗?她的眼中还能看出来什么是卑鄙吗,还是说她比我们懒散的注视能看到更多?

阿勃丝在葬礼上,拍摄了躺在棺材里的父亲,她还承认嫉妒自己的妹妹Renee,因为她十几岁就遭到强暴。黛安被说成是散发着“侵略性的脆弱气场”,有些人为了给她拍照,长时间持续摆姿势摆到精疲力竭,直到那时她才拍到自己想要的镜头。1971年从伦敦给一个朋友写信时,阿勃丝抱怨“没有人看起来是悲惨的,醉酒的,残疾的,疯癫的或者绝望的。我好不容易找到几个郊外平民,也没发现有什么肮脏污秽。”

如果某天,阿勃丝的某本传记令人疲倦,那是因为她让人疲倦。如果阿勃丝的天分既让人震惊,又令人厌倦,那是因为,不管她为寻找怪胎花了多少勇气,忍受多少煎熬,她总是把自己放在中心位置,让别人围绕着她。对于1966年她在泽西城拍摄的三胞胎,阿勃丝说,“他们让我想到了自己。”尽管是Walker Evans的朋友,阿勃丝发现拍摄的他的照片“疯狂地没有冲突”,其中更多表现的是自己而不是他。寻求冲突成为她的一种条件反射,而且深入骨髓,甚至她最怪异的作品都看起来像自画像:窗户变成了镜子。由于与艾伦的婚姻破裂,她像母亲曾经历的那样,患上抑郁症并日趋严重,她称,“如鲠在喉又最折磨人的是生活如此容易。快乐和恐惧都被吞下。”十年过后,在一个马戏团的帐篷外,她拍下了一个表演吞剑的白化病女人。

黛安·阿勃丝在1971年用巴比妥酸盐和一截刀片,自我了结了生命,她之前抱怨“缺少甚至只是过个马路的信心”,她的记事簿里最后一行写着,“最后的晚餐。”然而在生命的最后几年中,她曾完成了惊人的作品:弱智女人的照片,其中很多来自新泽西州文兰市一家机构,距离大西洋城不远。她发现,这些居民“是成人和儿童最奇怪的合体”——她自己也经常被这么说。

“有些女士年龄与我相仿,但看起来像是12岁,”她跟女儿Amy这样描述。可是仅此一次,这些照片中不会让人觉得充斥着阿勃丝的存在感,也不是满载着她的需求。这些女人就只是她们自己,这些常常蒙尘的照片,比阿勃丝以前拍过的任何东西都更加温柔——“终于找到我一直在寻求的东西,”她给前夫艾伦写信说。不确切,就像怜悯,不会让事情变得不真实。有很多作品是戴着万圣节面具的人在玩乐,阿勃丝毫不犹豫地记录下他们的快乐。其他的,她看到的是更加悲惨的东西,其中有一人一遍遍重复地呢喃,“我是唯一降生的人吗?”

本文作者为纽约客撰稿人

(翻译:李雪)

来源:纽约客

原标题:“DIANE ARBUS: PORTRAIT OF A PHOTOGRAPHER”——A new biography of Diane Arbus.

最新更新时间:07/26 12:22

评论