记者 |

编辑 | 黄月

人类如何书写动物?

在最基本的代词指称中,无论是英文的代词“it”,还是简体中文里的“它”,动物同无生命之物没有区分;在主流文学书写中,动物往往在儿童读物与寓言故事中工具性地出现,它们高度拟人化,刻板的角色形象与其本身特质可能毫无关联。

动物就像一张白纸,任由人类书写并赋予意义,我们对动物的认识与想象,很大程度上取决于它们如何在主流文化中被再现、被描绘。台湾东华大学华文文学系教授黄宗洁认为,真正以动物为主体,反映人与动物复杂互动的写作并不多见,她研究这些难能可贵的书写,并讨论其中如何延展出对动物伦理的思考:中国台湾地区作家包子逸的《鸽子》,描述纽约地铁坑道里局促地生活着的一群鸽子,从此带出动物史与动物地理的缺失现实,人类对动物空间、边界与移动的轻视;在中国香港地区作家张婉雯的小说《打死一头野猪》中,通过勾连野猪与城市边缘者的处境,质询人类如何建构文化与自然分野的“想象地理”,并肆意扑杀闯入边界中的动物;黄宗洁还从《哈里·波特》《少年pi的奇幻之旅》等大众文学作品出发,探讨动物爱好者为何总被污名为怪咖的文化心态。

这些有关动物书写的讨论集结成书后,她将之命名为《它乡何处》——一个结合了后殖民理论家爱德华·萨义德回忆录《乡关何处》,与女性主义者夏绿蒂·吉尔曼的乌托邦小说《她乡》的名字。在学界,动物批评常与女性主义和后殖民理论交互联系,或许因为无论是面对弱势族裔、女性还是动物,占据权力资源的一方总是惯于将他者边缘化。但相较于前两者,我们对动物投去的关注明显更少,与物种主义有关的思索长期处于边缘的地位。

在《它乡何处:城市、动物与文学》的简体中文版出版之际,界面文化(ID:booksandfun)连线采访了黄宗洁。我们谈到人类对动物形象的妖魔化与可爱化塑造、中国内地与中国港台地区的动物书写展现出的不同脉络,以及文学与动物保护的互动可能等话题。

她认为,好的动物书写可以成为人们关注动物权益的一个入口,让读者看到比“可爱”与“凶猛”更深刻的东西。她也深知文学与动物保护终究是两回事,“如果我抱着用文学来做动保的心态,小说一定写不好,最后会变成一个呼吁式的、从头到尾讲大道理的文宣。社会运动也是一样,不可能一直去强调文学性、强调美。”但我们可以把想象力打开,“让它们相互激荡,去结盟、去影响。”

黄宗洁深晓动物保护的道路不易,“日后有无数心碎与无力的时刻在等待着我。”但她仍然在本书前言中引用了库切的《伊丽莎白·科斯特罗》,小说中的约翰与推广动保的小说家母亲伊丽莎白有这样一段对话:

“妈,你真的相信,上过几堂诗词欣赏课就会关闭屠宰场吗?”

“不会。”

“那为何还要上诗词欣赏?”

“约翰,我不知道我想做什么,我只是不想静坐着枯等。”

就像诗人希尼说“诗歌阻止不了坦克”,诗歌也关闭不了屠宰场,但因为不想静坐着枯等,因为看见了就无法泰然处之,所以总得做些什么。

界面文化:你在文学系研究的领域之一是动物书写,在《它乡何处:城市、动物与文学》中,你批评了传统的动物书写,它们往往以儿童读物或寓言故事的形式出现,具有高度拟人化的色彩,动物被赋予刻版化的角色形象,且与它们本身的特质没有关系。可以详细谈谈你认为这类书写有什么问题吗?

黄宗洁:我一直觉得,很多作品都存在动物书写,比如在神话故事里就能看到人是怎么和动物互动的,只是我们不习惯从这个角度阅读文本,所以会比较简单地把动物书写视为关于动物的故事。这些作品里很多是传统的动物寓言,动物往往以拟人化的形象出现,它们并不是真的那么在乎动物的主体性,动物的存在也只是为了服务人类、投射人的情感,完全是工具式的。

但“不好的文本”也有讨论的价值。这样的故事为何出现,反映了主流的意识形态对待动物的态度。我觉得不用一味指责过去那些都错了,我们现在读十九世纪的小说,也可能觉得性别观点很错误,但不意味那些东西要被下架。一百年后,很有可能人们读现在的小说也会觉得,怎么能这么对动物,怎么可以不经过动物同意就给它们拍照?我书里提到的摄影师萨尔卡多就反思了过去在拍动物照片时为何不曾想过取得它们的同意。这其实是能做到的,像乌龟一直转身跑的时候你就知道它不想被你拍——我们可以期待这些权利运动走了几百年之后,回头发现现在这些动物书写一塌糊涂。

我觉得文学的价值就在于保留曾经的轨迹。不同文化背景的人、不同时代的人是怎么看待动物、想象动物的,理解这些是非常重要的,这里面蕴含着整个社会的主流的声音和氛围。

界面文化:你在书中提到,文学中动物形象的塑造往往出现两个极端:妖魔化与可爱化。人们总是对闯入规定边界的动物过度恐慌,另一边又会塑造脱离实际的可爱动物形象。艾柯曾在《熊是怎么回事?》一文中就从泰迪熊的形象出发,反思人们对动物不切实际的形象打造。但另一方面,这些可爱的动物形象也会吸引公众的注意力,让更多人愿意保护动物,你怎么看待这个问题?

黄宗洁:可爱化和妖魔化其实是一体两面,都是我们对动物缺乏理解时的想象投射,一个体现了人类亲近自然的欲望,另一个则是本能中对自然的恐惧。这在缺乏对真实动物的理解时是必然的,我们对动物的认识越少,流于表面的简单想象就会越多。

把动物可爱化,用一种拟人化的、虚拟的形象包装它们,激起人们对这个动物不切实际的想象,不可否认会让更多人觉得这些动物很可爱,因此更关注它们,比如像猫熊(即大熊猫)就特别容易得到资源上的帮助。但是打破可爱化、认识动物的真实样子之后,感情就一定会减损吗?喜不喜欢和要不要关心动物是两回事。有时候我们很两极化,非此即彼,觉得要么就是喜欢动物,要么就是扑杀它们。人和动物互动的方式可以是很复杂多样的,不是只有二选一的选项。对真实动物的理解越多,对它们的态度就会越审慎。

黄宗洁 著

三辉图书·南京大学出版社 2022-4

界面文化:如你所说,有一些观点认为动物议题的争议不应围绕在爱与不爱上,彼得·辛格在《动物解放》中就强调自己并不“不爱动物”,只是把动物视为独立于人之外的有情生命看待,你怎么看“爱”与“关心”这样的情感因素在对动物保护中的意义?

黄宗洁:我可以理解彼得·辛格为什么这么说,他想强调人对动物有伦理上的责任。很多人觉得你爱所以你去保护,我不爱就可以不关心,放在社会责任的框架里看就成了一种借口。辛格是想把责任的框架纳入动物保护,强调人对环境、对动物负有责任义务。

但这句话如果断章取义也会很危险,现在有些人会过度强调理性的力量,情感因素常常被贬低。之前中国台湾地区喂食流浪动物的人叫做“爱妈”,现在不以为然的人会叫他们“碍妈”。爱变成了一个负面的意涵,情感好像成了滥情的、不考量社会整体利益的、只出于个人好恶的东西。

还有另一种说法认为情感只能作为动物保护的一个起点,之后就需要理性分析了。把理性和情感当成矛盾价值会造成不必要的冲突,现在中国台湾地区的动物保护里有很多对立出现,比如“野保派”和“毛保派”之争,即关心野生动物和同伴动物的两派,好像大家势不两立(“毛保派”人士认为流浪动物的生命不可以随便被抹杀,批评政府不重视“动物权”;“野保派”倾向于宠物在外的野化将会影响野外生物的安全和生存环境,批评“毛保派”独爱猫狗),但如果你真的关心动物,你应该同时都会在意。

其中根本上的误解是针对情感的,好像情感就比理智更低一级。我经常引用Eric R. Kandel在《启示的年代》一书中谈到的:“情绪也是一种讯息处理的形式,因此也是某种形式的认知。由于情绪的加入,现在对认知有更广阔的视野。”我们长期以来把情感和理智对立,造成了很多无解的问题。

[澳] 彼得·辛格 著 祖述宪 译

湖岸·中信出版社 2018-8-20

界面文化:你在另一本书《伦理的脸:当代艺术与华文小说中的动物符号》中分析了两岸三地的动物书写。不同地区的作者书写动物时有各自的特点,可以谈谈你的观察吗?

黄宗洁:在中国内地,人们谈到动物书写经常首先联想到沈石溪,在很多人的印象里都是青少年读物,其实沈石溪的写作展现了很多动物生态的习性,也触及了一些很深刻的人和动物关系的可能性。我之前看迟子建的《群山之巅》也觉得很有意思,虽然重点不是动物,但她处理了关于现代性怎么进入到看起来很边缘的、有信仰存在的地方,表现出了不同力量的交错。

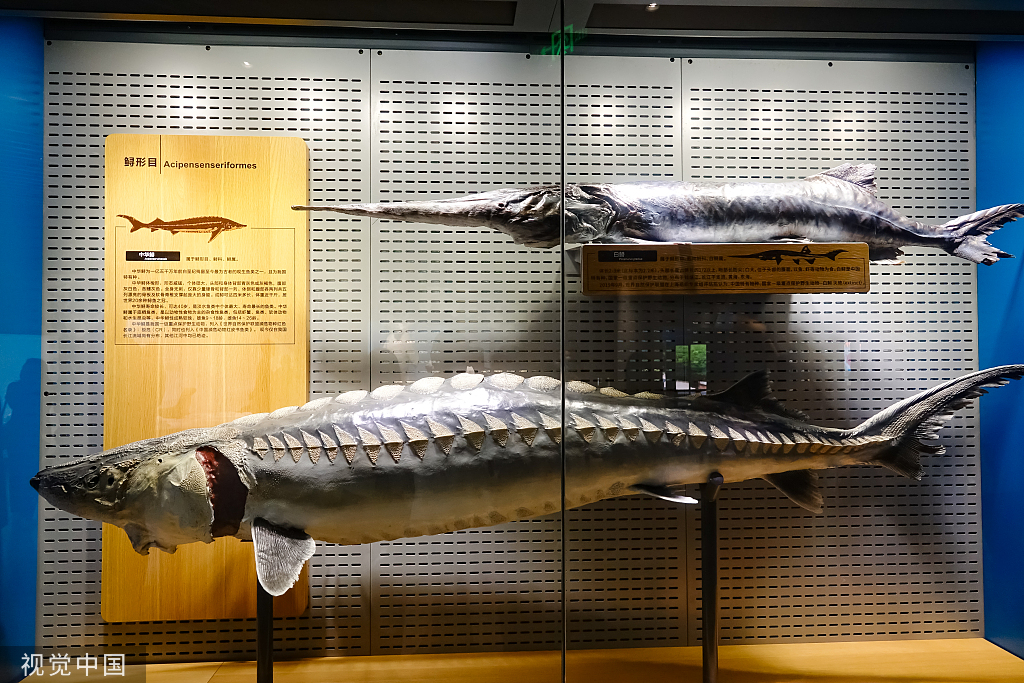

有些作家未必重点在写动物,但其中的动物形象是更珍贵的,因为它保留了一些主流历史不太会写的记忆。我印象很深刻的是崔曼莉的《杀鸭记》,其中一段谈到上世纪80年代初打狗队的记忆——如果人们不在三日内处理掉自己的狗,它们就会被当成野狗打死。我看到这段之后去找历史资料,但没找到详述此事的书,可能是我们大多数历史都是以人为主的历史,不会去说这么细的东西。我这两年比较关注动物史的建构,发现很多历史没有被认真保留下来,却有可能在文学的缝隙里面被打开。

中国台湾地区自然书写的起点是环境问题越来越被人们关注,后来从中慢慢发展出动物观察的文本,最早基本都划在非虚构文类中,科学性、记录性的文字会比较多。但我们也可以看到,文学创作、研究和动物保护运动这三条路径在发展中彼此有交集,相互影响。

中国香港地区书写很明显比中国台湾地区更强调城市元素,关注城市和动物之间的张力,这和他们的社会现实有关系。在中国香港地区,野生动物与城市的交集有很多,比如严重的野猪问题。一开始野猪会闯入服装店和机场,大家看到就很惊慌;后来野猪出现越来越频繁,逐渐成为日常,人们变得见怪不怪了;但这两年法律又改变了,被通报的野猪多半会遭到扑杀。

现实中动物与人之间关系的变化,也体现在中国香港地区作家的书写里。比如张婉雯的小说《打死一头野猪》就将野猪与城市边缘者的处境加以连结——主角的同学阿稔,在某只野猪因误闯马路而被射杀的隔天仿佛也消失了,原因是阿稔患精神疾病的父亲同样被警察射杀。于是我们看到,表面上动物因为闯入错误的地方而遭到“移除”, 但它们真正跨越的是一条隐形的心理界线,这条心理疆界不同于前述区隔人性与野性的人类自我认同危机,而是来自我们对于文化与自然分野的“想象地理”,来自我们对何谓“生活遭到干扰或威胁”的定义。

我们也能看到中国香港地区越来越多作家借动物讨论自身的社会状况和问题。动物跟人形成了相互参照,动物的不得其所和人的茫然、焦虑之间产生了很强的联结。这两年,动物的离散变成了中国香港地区作家新的写作主题。作家张婉雯写过一篇文章,描述了带着爱猫“星期五”移民的朋友V经历的一连串繁复细节,你会看到动物和人的命运都折射在文学创作上。

界面文化:你也提到,文学更容易唤醒人们的道德感,进一步在现实中推动动物权利运动的发展。你是否担心这可能导致动物书写变得像某种观念灌输?你怎么看待动保的实用追求与文学性的平衡?

黄宗洁:文学应该容纳多元性和复杂性,好的文学作品的伦理再现绝对不是单声道的,而是可以呈现出人和动物的复杂性和可能性,只有这样才可以带出更复杂的伦理考量。

伦理本来就是复杂的东西,涉及到不同价值的冲撞,从来不是是非题,而文学是最容易也是最适合表现这种冲撞的载体。现在的动保运动最让我忧心的,是一不小心就流于一种简单的正义,我们有一个标准答案躺在那里,这种正义未必是错的,但有时候是很简化的。

其实动物对很多人来说很遥远,谈动物保护的时候也有很多人会排斥它,因为它会给我们的认知和生活带来很多冲突。做改变就要付出成本,无论是情绪上的还是经济上的,比如吃个福利蛋会比普通鸡蛋更贵、不用塑料袋让生活很不方便,所以很多人觉得环保是很中产的。

那这种排斥什么时候能让人有个入口?文学可能就是一块入门砖。当你开始接触到文学里对动物复杂的了解和认识,就可能把它们带到行动的场域,产生改变的力量。所以我觉得文学和动保是可以相互带来良性作用的,对文学写作者来说,我越关心这个动保运动,我有更多的知识和态度之后,我也不会写很简单的、充满错误的作品。

但不可否认,文学和社会运动在本质上就是两种东西。如果我抱着用文学来做动保的心态,小说一定写不好,最后会变成一个呼吁式的、从头到尾讲大道理的文宣。社会运动也是一样,不可能一直强调文学性和美,所以我觉得归根究底把想象打开一点,让它们可以相互激荡,去结盟、去影响。

评论