编者按:作为二十世纪二十年代美国生育节制运动的先锋人物,桑格夫人把女性生育自由看作确立女性地位、改良社会的根本性手段,她对生育节制思想的宣传不遗余力,甚至不远万里来到中国,在力图除旧布新的中国知识界引发了长久热烈的讨论。然而母性自决、性解放和优生观念等,却在讨论中逐步偏离学术的轨道而为当时的社会现实及政治意识形态所裹挟。回过头看这段历史,会发现女性自由、生育等,从来都不仅是性别的问题,而是受控于国家、社会权力。

《“桑格热”之后》

文 | 马姝(《读书》2022年9期新刊)

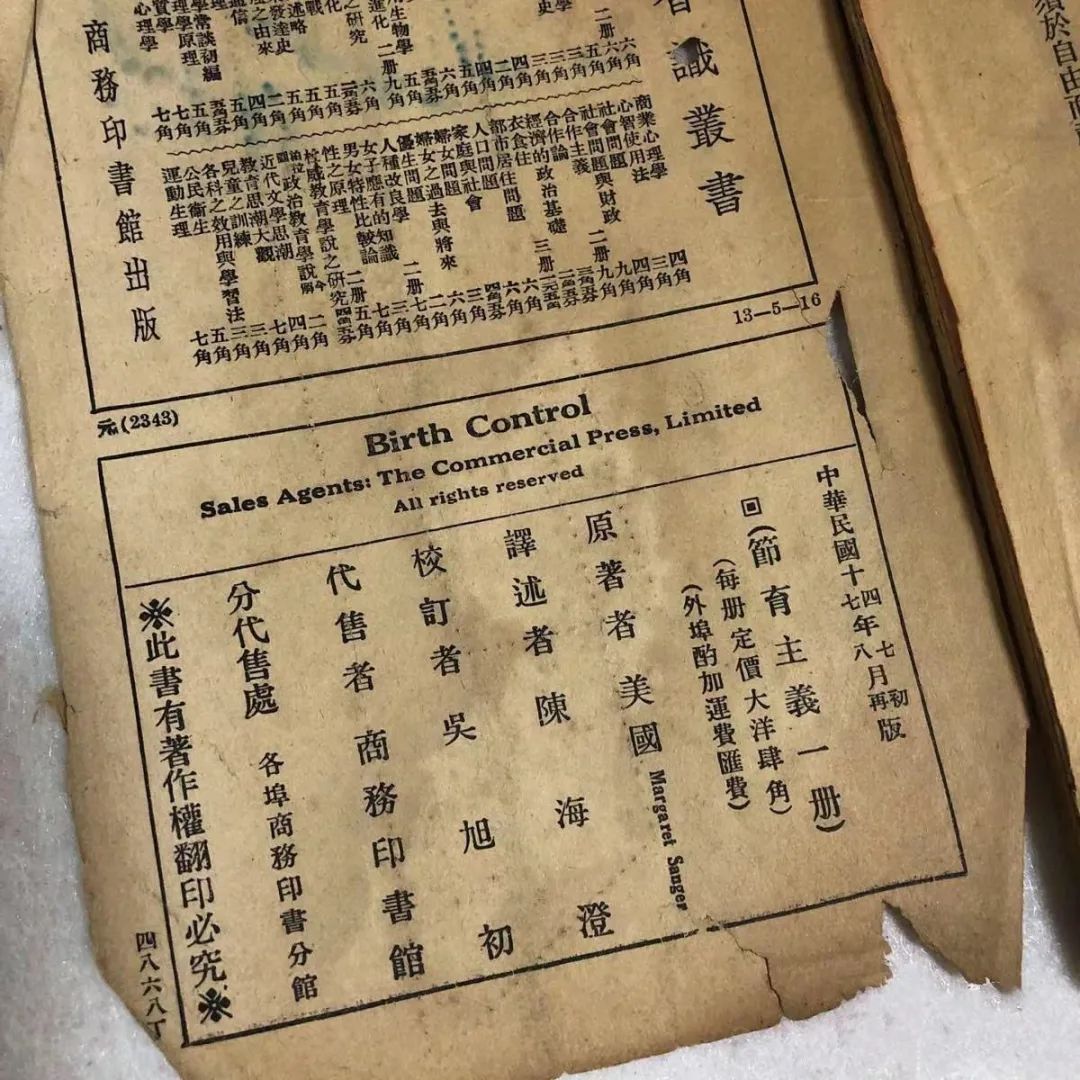

一九二二年四月,美国著名的生育节制运动领袖桑格夫人(Margaret Sanger,一译“山额尔夫人”)漂洋过海来到了中国。她先后在北京、上海两地进行演讲,展开交流。所到之处,人潮涌动,舆论沸然。最吸引人的,是她在北大第三院礼堂进行的主题为“生育制裁(Birth-control)的什么与怎样”的演讲,持续了两个小时之久,《晨报》记者形容,“听众千余人”“后至者多不得坐位,鹄立无倦容”。“桑格旋风”已然刮起,各大媒体纷纷跟进,热炒“生育节制”这个敏感吸睛的话题。许多大名鼎鼎的知识分子都参与了这场声势浩大的讨论,令此话题常居“热搜”榜首。

桑格夫人的生育节制思想,源于她身为女性对其他女性的同命共情。在有关她的生平介绍中,屡屡被提及的,是她年轻时经常目睹太多女性为生育所累而最终陷于悲苦命运。她母亲因生育过多子女而很早离世,一些劳动妇女无法控制生育而被迫选择堕胎,有的甚至因此丢了性命。她认为,这一切悲苦的原因,在于女性无法掌控身体、不能决定生育。她作为护士,曾远赴欧洲学习避孕方法,她相信,避孕会是一个解救之道。当女性可以自行决定是否做母亲、何时做母亲、做几个孩子的母亲时,她将会过上完全不同的、更有尊严的生活。她在一九三六年出版的自传中说:“我已经受够了这些短暂或者表面的解决办法,我已经下定了决心,无论付出什么样的代价,我都要将这种罪恶连根拔除,我要改变那些受苦受难的母亲们的命运。”

但在当时的美国,法律仍然禁止避孕用品的流通,对人的思想行为影响更深的天主教也以严苛的性道德来约束世人。要改变母亲们的“命运”,可谓困难重重。桑格夫人无惧压力,她办杂志、开诊所、成立计划生育联盟。她还将她的观察和思考上升为理论,即以“母性自主”为核心,糅合了新马尔萨斯主义观念在内的一套完整的生育节制思想。在她的理论中,最高频出现的词就是母性自主、女性的精神、女性的自由。

她认为女性争取参政、财产权对于女性的生存没有直接影响,“无论或成或败,伊在男子所操纵之社会中”,女性要改变自身的地位,就要认识到“于生理上具有母性之职能”。服从的母性,是暴政的基础,“古来暴君虐政,胥以无知而服从的母性为其基础;且胥赖此母性之产物,而发扬滋长者也”,服从的母性也是战争发生的原因,因为战争源于盲目之中生育了太多的人。女性一旦拥有自由的母性,就有了自由的意志,社会中也就有了更符合人性的性道德和和谐的婚姻,女性于是能培育出优质的子女,种族因此而改良,战争也因此而被遏制。

她誓要唤起女性的母性自决的意识。在她看来,女性有追求自由的天性,这个天性即“女性精神”,是女性“绝对的根本的内性”,它具有改变社会的潜能。而“非所欲之妊娠和非所望之子女”都阻碍了这种天性和力量的发展。大多数女性还处于蒙昧蛮荒的状态,需要被启蒙。反抗者也有,但人数很少,手段也过于极端,如杀婴和堕胎。她认为,“仅作各个人之奋斗而非群众之举动”,益处不大。女性需要联合起来,为实现女性的自由而努力。女性也要意识到,以女性精神作为内驱力去改变世界,是女性的职责所在,女性应当“偿还此债”。

在桑格夫人的思想里,生育成了一个可以撬动世界的支点,仿佛女性通过控制生育,就能改变自身处境,并进而改变社会,实现大同。这无疑带有一种狂想的色彩。但这种激情文字、救世情怀与桑格夫人精力充沛活跃非常的生命状态正是浑然一体的。她成了道德警察们的眼中钉,逃避追捕和蹲监狱是家常便饭她离婚结婚,拥有多个志同道合的亲密爱人,她足迹遍布欧美大陆,也曾数次抵达亚洲,她一生从未停止过对生育节制思想的宣传,对于美国法律最终改变对避孕的态度也做出了不可磨灭的贡献。她确实活出了她构想中的那种自由女性的模样,成为美国乃至世界妇女解放运动史上的一个不朽传奇。

不难理解,为何这样一位女性,这样的女性思想,会在民国时期受到很多知识分子的热捧。当时很多知识分子早就开始了对救国之路的探索。他们反思“旧的”传统,对恋爱、婚姻、性道德、生育这些原属私人领域却关系着人性解放的事项有着强烈的讨论愿望,他们也对来自西方的文化观念有着引进和传播的热情。在桑格夫人来华之前,也已经有陈长蘅、邵飘萍、陈独秀等人就中国的人口问题提出过相应的设想。这些知识界的动向,都预示着“桑格热”的必然到来。桑格夫人离开后,当时的知识界便如开篇所说的那样,围绕“生育节制”,在媒体上唇枪舌剑,掀起了一波又一波的讨论热潮,如同与桑格夫人进行了一场跨越大洋的“隔空对话”。只是,内容驳杂且带有强烈的女性至上意识的桑格思想,会在与美国有着完全不同的历史文化传统的中国得到怎样的发展?

讨论的方向基本对应着桑格思想中的四个方面来进行,即母性自决、性道德、人口和优生。如陈望道主编的《妇女评论》特别站在母性自决的立场,提出生育节制的必要性。陈望道本人也在《母性自决》一文中强调“母性自决”和“恋爱自由”是妇女解放的两大基础。生育节制确实为妇女解放打开了一个新的思路,通过节制生育,女性有机会摆脱终年生育的苦恼,走出家门,寻求更广大的生活空间。但是否生育节制就能如桑格夫人所说的那样,解决妇女的所有问题?周建人、李剑华等人是表示怀疑的。后者更是指出节育是妇女解放之前的“个人主义”的不得已的临时措置,认为“妇女只有能够参加管制自己的国家,才能得到真正的解放”。在性道德方面,桑格夫人“公开谈性”的行为无疑起到了破除性神秘、性愚昧的作用,知识分子们延续新文化运动已经促成的开放风气,公开就性道德问题展开辩论和探讨。

在人口和优生问题上,参与讨论的人更多,争论也更为激烈。人口和优生并不只是一个纯然的个人生活规划方面的事务,它关系着社会整体的发展,在当时内外交困的时代背景之下,它还与帝国主义侵略、民族矛盾、国家的前途未来等问题夹杂在一起,成了一个事关“存亡”的问题,它甚至主要不是一个关系女性自由的问题。在关于当时的人口是否过剩、社会贫困的原因是什么、是否需要生育节制等一系列问题上,不同立场的人有不同的看法。很多人从各自学科如人口学、经济学出发,认为中国存在严重的人口过剩,需要将生育节制作为解决人口过剩问题的办法。而民族主义者认为,人口过剩不是根本问题,社会贫困的根本原因在于帝国主义的侵略和剥削,生育节制论者在他们眼里也成了帝国主义的代言人。社会主义者也反对生育节制,认为要“谋得社会平等,唯有根本改进社会制度”。

在优生方面,生育节制论者大多认为节育能择优去劣,符合优生的理想。著名的人口学家、优生学家潘光旦不反对生育节制本身,但他坚决不能认同将节育与优生混为一谈,因为,人口问题构成复杂,涉及生物学、经济学、社会学等众多领域,并不是仅仅通过简单的节制生育就能言明解决的。在他眼里,生育节制就是一个情绪化的、不理性的女子所主导的社会运动。“优生学和生育节制”的论战,主要焦点在于生育节制是否符合优生学的价值。论战参与者大都在优生学和生育节制之间谋求调和,在他们“汰弱留优”的观念中,“优生节育”便成了改良种族的一个工具,而一旦涉及种族改良,生育节制议题就溢出了个人和家庭的范围,扩展到了国家和种族的领域。这意味着生育不再是个人或家庭的事情,而是关系到国家前途和民族前途的大事。生育的目的也从防老、传宗接代,逐渐变成为了国家、民族生产优秀分子、培养健全国民的“强种强国”的重要手段。

这是一场主要由男性知识分子参与和主导的“大讨论”,也是桑格夫人生育节制思想与当时的社会现实和中国特定的历史文化脉络相融合的过程。在这个过程中,与时代氛围更相契合的部分得到了更多的阐发。比如,在救亡压倒启蒙的风向之下,那些于救亡图存有益的部分如优生观念备受重视,那些带有启蒙意味的部分如母性自决、性解放就渐渐失去了“市场”。但是女性声音的缺失,也让这场讨论显得有些奇怪。毕竟生育是女性承担完成,生育节制思想的起始点和指向的目标之一是女性的自由与解放,其核心是“母性自决”。女性最应当对生育节制议题发言。但是,受制于种种条件,当时的中国女性并没有占据这个辩论台,发出属于她们自己的心声。这对女性处境的改变和对生育节制思想的发展,都是一种遗憾。陈东原在《中国妇女生活史》中就表达过这样的看法:“以上所说的利益,对于女子终身的幸福是尤其重大的,所以制育的事,女子实在应当居主动的地位。最好是妇女们自己研究、自己主张、自己实行、自己互相转告。”女性未能充分参与,也使得生育节制思想没有成为当时的中国女性亲手收获的、可用于争取妇女解放运动的理论武器。

很多言论背后,也隐含着特定的价值观和政治信念,所谓讨论,同时也是错综复杂的政治派系和意识形态之争。讨论已经不可能只是纯学术、纯讲理据的。有些人认为,避孕和堕胎是资本主义国家才有的特定产物,一旦合理的社会制度建立起来,这些行为都会不禁而自灭。在主张社会变革的人眼中,生育节制因其具有社会改良的特点而被整个加以排斥和否定。桑格夫人的理论于是在这类言论的推挡之间渐渐获得特定的阶级属性,拥有了特定的政治标签。那些与女性自由有关的内容也因此而淹没在立场之争中,没有被充分挖掘出来并加以深化。甚至女性内部,也表现出对生育节制思想的不同态度。

一个例证是桑格夫人第二次访华的经历。那是一九三六年三月,此时中国正处于抗日战争的危急关头。关于她的行程有不同的记载,如《申报》上报道说,她八日抵达了上海,陪同她的,多是医学界同仁和研究生育节制的专家,其中不少也是女性,是中华妇女节制会的成员。但她身体不适,之后没能举行公开演讲活动。而据老一辈妇女活动家罗琼回忆,桑格夫人曾在“三八妇女节”那天出现在上海妇女界纪念大会上。由于当时的主要任务是抗日救国,当她上台演讲大谈节制生育时,她的言论遭到了“全体与会者的反对”,并且“引起了一片‘嘘!嘘!’声”,最终被轰下台去。鉴于是时隔多年的回忆,人名上可能存在误差,但有一点却是清晰的,那就是生育节制思想遭遇到了一个与十多年前完全不同的时代情境,它的被接受或被排斥,都说明,一种思想的命运,确实常由思想之外的事物来决定。

来源:读书杂志

评论