华人导演李安新片《比利·林恩的中场休息》即将于11月11日在国内上映。经过两个月的造势,全球影迷已经对这部影片创造的“120帧/4K/3D”超高规格充满了好奇和期待。这种被索尼公司称为“沉浸式数字化”(Immersive Digital)的全新格式将大银幕的清晰度和观影的逼真感提升到了一个前所未有的高度。它的问世也意味着整个电影产业都可能要为之一变。上一次出现这种情况是在2009年,美国导演卡梅隆执导的影片《阿凡达》上映,这部大制作促使院线为了不在即将到来的3D潮流中落伍而对放映设备进行了升级改造。

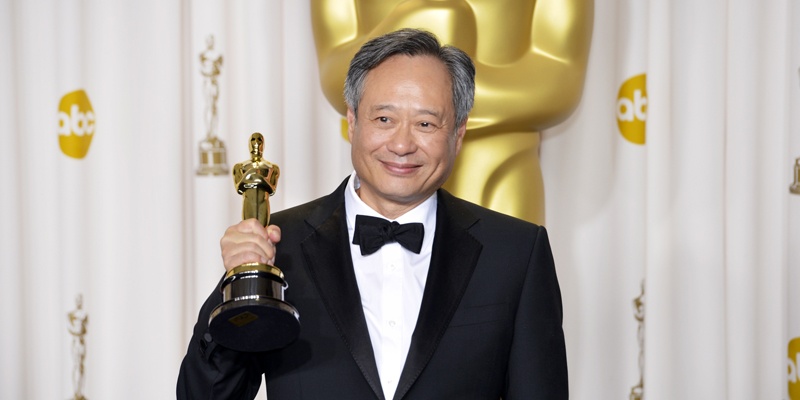

相比技术革新,人们对李安新片选取的故事题材表现出来的兴趣就少得多了。大部分人大概已经知道这是一部战争剧情片,而李安之所以选取战争题材,很大程度上当然是因为它能更突出地展现新规格的优势。据说参与试映的一些观众在观看了战争镜头40分钟以后还在颤抖,这足以说明“120帧/4K/3D”的冲击力。但如果回顾一下2012年的3D电影《少年派的奇幻漂流》(李安正是凭此片成功拿到自己的第二个奥斯卡最佳导演奖),我们就必须承认好的技术呈现仍然是要建立在好的故事基础上的。

而从以中国文化为背景的《喜宴》《饮食男女》《卧虎藏龙》,一路拍到以西方文化为背景的《断背山》《理智与情感》,李安导演驾驭故事的能力已经获得了诸多肯定。新片《比利•林恩的中场休息》则是改编自2012年美国“年度最佳小说”《漫长的中场休息》。据说李安还没有把这本小说翻完,就已经决定把它拍成电影。如果说自9•11事件和伊拉克战争以后,许多美国文化界人士在不断地审视和反思自己的民族,并因而产生了大量创作成果,那么这部小说无疑是其中的代表作品之一。

小说《漫长的中场休息》叙事结构巧妙,主体情节发生于德克萨斯体育场内,两个橄榄球队正进行着激烈的交锋。而19岁的主人公——美国男孩比利•林恩不过在比赛短短的12分钟中场休息时有一个正面的亮相。但正是在这单一的场景和有限的时间内,主人公的思绪沿着几个微小的原点延宕开去,回忆往昔,向读者展现出自己前往伊拉克参军的前后经历以及家庭背景,并勾勒出一个时代的社会群像。熟悉意识流小说的读者想必会在阅读中发现《追忆逝水年华》《尤利西斯》和《达洛维夫人》的影子。

而故事更让人震惊之处在于情节的真实性本身,比利·林恩和他的B班战士在成为“国家英雄”后被政府用专机运送回美国参加巡回庆祝演出。而演出之后,带着政客、巡回庆典导演和牧师的各类“命令指导”,他们又被运回硝烟弥漫的战场继续战争。而比利•林恩站在体育场舞台上时又是怎么想的呢?“比利觉得还是打仗好,总比被人当舞台布景挪来挪去爽多了。老天作证,打仗确实烂透了,可他实在看不出这种无聊的和平生活又有什么好的”。生活的荒诞性和讽刺性在此处不言而喻。

日前,小说《漫长的中场休息》中文版也在国内上市。下面是试读部分,看看作者本•方登 (Ben Foutain)是如何描绘疯狂而荒诞的巡回庆典现场的。

比利身后的球迷突然用力拍他的背,喊着,看!看!快看大屏幕!

只见大屏幕上赫然出现了他们八个人放大好几倍的身影。球场上响起一阵稀疏的掌声。B班的小伙子们装出一副很酷的若无其事的样子,尽量不去与屏幕里的自己对视。谁知塞克斯兴奋地开始高声喧哗,比画着下流手势。其他B班的兄弟异口同声地叫他闭嘴,可不一会儿大屏幕就换成了星光闪烁的外太空背景,出现国旗飞舞和炸弹爆炸的动画,一行白色的大字突然在漆黑的画面中央放大——

美国球队向美国英雄致敬

这行字随即消失,给第二波文字让路——

达拉斯牛仔队

欢迎运河战役的英雄们!!!!!!!

大卫•戴姆陆军中士

凯勒姆•霍利迪陆军中士

洛迪斯•贝克威思技术军士

布赖恩•赫伯特技术军士

罗伯特•厄尔•科克技术军士

威廉•林恩技术军士

马塞利诺•蒙托亚技术军士

肯尼思•塞克斯技术军士

掌声像是从球场顶部的呼吸孔吸收到了能量,越来越响。过道上的观众停住脚步,转过身。坐在他们身后那排的球迷站了起来,后面的球迷也一排接着一排慢慢地起立鼓掌,形成了一股和引力相抗衡、向后翻滚的人浪。大屏幕很快换上了极富动感的雪佛兰皮卡的广告,可是太迟了,观众已经开始朝B班走过来,无法阻挡,无处可逃。比利站起来,摆出应付这种场合的固定姿势:抬头挺胸,摆正重心,年轻的脸上露出腼腆但彬彬有礼的神情。这副姿势几乎是出于比利的本能,数代影视剧的男演员塑造出这种坚韧不拔的美国男人形象,他不用多想就会自然而然地这样做。适量的言语,偶尔微笑,眼神略带倦意,对女人谦虚温柔,对男人用力握手并交换坚定的眼神,就永远错不了。比利知道这样做的时候自己看上去很帅。肯定的,人们很吃这套,甚至有点儿为此疯狂。可不是吗?人们凑上前,互相推搡,抓住他的胳膊,大声说话,偶尔还有人因为太紧张而放屁。虽然比利已经参加了整整两星期这样的公共活动,可还是不习惯看到大家的反应,颤抖的声音、激动的言辞、外表健全的公民嘴里说出一些狗屁不通的话。他们说,感谢你们,声音像对爱人说话时一样颤抖。有时候他们会直接说出来,我们爱你。我们感激不尽。我们珍惜、感恩。我们祈祷,祝福,敬爱-尊敬-热爱-和-崇敬,这些话发自他们的内心,他们在说出这些有力的词的同时体味着它们的含义,矫揉造作的辞藻在比利的耳边像虫子撞到电蚊拍上那样噼啪作响。

没人冲他吐口水,没人骂他是刽子手。相反,每个人都表达了绝对的支持或赞同,然而比利觉得这情景同样怪异而可怕。他的美国同胞身上有一种残忍的东西、一股狂热、一种欣喜若狂、一种强烈的需求。他感觉这群人想要从他身上得到些什么,这群中产阶级律师、牙医、足球妈妈和公司副总,都想啃一口这个刚刚成年、一年只挣一万四千八百美元的步兵的肉。和这些富有的大人物相比,比利的工资只是他们账户里微不足道的零头。可是当这些人进入他的地盘时,他们全都把持不住了,浑身颤抖,呼吸断断续续,还有口臭。这一刻的震撼令他们神情恍惚。他们长年累月从报纸杂志上,从电视上,从广播脱口秀里看到和听到关于战争的消息,以及对战争的口诛笔伐,如今终于有机会切实地、近距离地亲手触摸到活生生的战争。这几年美国人的日子不好过——怎么会变成这样?时刻提心吊胆,夜夜担惊受怕,终日听着流言和猜疑,年年焦虑不安,以致逐渐麻木。你听广播、读报纸、看电视,心想该怎么做不是明摆着吗,战争一拖再拖,让头脑中的抱怨变成了第二天性。干吗不……多派些部队?叫他们加把劲。全副武装,火力全开,发起正面进攻,不留活口。哦,对了,伊拉克人是不是应该谢谢我们?得有人告诉他们,你能告诉他们吗?难道他们想让独裁者回去。如果不行,就扔炸弹。更多威力更大的炸弹。让这些人知道上帝的愤怒,狠狠地炸,直到他们听话为止。如果还不行,就把核武器拿出来,炸它个寸草不生,再填装上全新的思想和感情,用核武器彻底改造这个国家的灵魂。

比利知道美国人每天都在和内心的煎熬打仗,因为他每天都能从跟他们的接触中感受到那股强烈的情绪。这种感觉通常出现在身体接触的一刹那,一股属于战士的压抑已久的暖流划过握在一起的双手,像触电一般。对于许多人,这一刻意义非凡:比利经历过的痛苦变成他们的,他们的则变成他的,某种神秘的移情悄然发生。然而从握手时这些人哽咽的表情来看,绝大多数人承担不起这份重担。他们张口结舌,气喘吁吁,脑筋短路,口齿不清,想不起自己要说些什么,抑或是一开始就不知道该说些什么,只好借助于老习惯。他们要签名,要手机合影,一遍又一遍地说谢谢,越说越激动,他们清楚当感谢军队时,他们是好人,他们眼睛里闪烁着自豪的光芒,确凿地证明他们是善良的好公民。一个女人突然放声大哭,她的感激之情令人震惊。另一个女人问我们是不是要赢了,比利回答我们在努力。“你和你的兄弟们在铺路。”一个男人低声说,比利没有傻到反问铺什么路。下一个男人指着比利的银星勋章,几乎就要碰到它了,粗声粗气地说:“来之不易的勋章。”一副老于世故的样子。比利说:“谢谢。”尽管这回答不太对。那人接着说:“我看了《时代周刊》上的文章。”这回他真的伸手去摸勋章,那感觉就像弯腰去摸他的下身一样下流。那人说:“这是你挣来的,你应该感到骄傲。”比利并无恶意地想,你怎么知道?几天前,他接受地方电视台的采访,一个满口胡言的蠢货新闻记者居然问他:那是什么感觉?对方朝你开枪,你也朝他开枪。杀人,自己也差点儿被杀。看着战友和伙伴死在自己面前,是什么感觉?比利结结巴巴地挤出一些含糊的话,说话时他的脑子里却开通了另一条线,一个陌生人也在讲话,悄悄说出比利说不出口的真话——打仗就是他妈的野蛮,他妈的不是人干的。是世界上最残忍血腥的堕胎,耶稣圣婴在烂粪堆上拉屎。

这些英雄事迹不是他主动挣来的,是它们自己找上门的。而他担心这样的“好事”会再来找他,这种担心像长在脑子里的一颗瘤子。就在比利觉得再也无法维持礼貌的时候,最后一批前来致意的民众终于走了,B班回到座位上。这时,乔希出现了,第一句话就是,麦克劳林少校哪儿去了?

戴姆若无其事地说:“哦,他说什么要去吃药。”

“吃药——”乔希把后面的话吞了回去,“你们这些人———”乔希堪称积极向上的美国白领青年的化身。他又高又帅,身体健壮,鼻子像指南针一样又直又细,一头乌黑亮丽的浓密头发,整个人就像J.Crew品牌的男模。B班的人见到他就禁不住头皮发麻。大家已经争论过乔希是弯的还是直的,结论是他不是弯的,就是一个白领娘炮。塞克斯说:“他就是所谓的都市型男。”大伙儿听了一致同意塞克斯必定是弯的,所以他才会知道这个词。

“好吧,”乔希说,“我想他自己会出现。你们想吃午饭吗?”

“我们想见啦啦队。”克拉克说。

“没错,”阿伯特说,“但是也想吃午饭。”

“好,稍等片刻。”

乔希拿起对讲机。大伙儿交换了一个“搞什么鬼”的眼神。牛仔队吹得天花乱坠,但在接待B班这件事上似乎是临时抱佛脚,所有的安排介于敷衍了事和糟糕透顶之间。比利趁着乔希用对讲机通话的空当,示意他过来些,时刻待命的乔希心领神会地在比利的座位旁边蹲下来。比利问:“有没有帮我拿布洛芬止痛片——”

“哦,见鬼。”乔希低叫了一声,然后用正常的声音说,“抱歉,抱歉抱歉抱歉,我一定给你拿。”

“谢了。”

“还在宿醉,兄弟?”曼戈问,比利只是摇摇头。他们八个人一晚上去了四家脱衣舞俱乐部。想到这儿比利就恨不得一枪毙了自己。他回想起昨晚那个女孩的头在自己的大腿间浮浮沉沉,感觉就像在做牙科手术,医生正用蛮力往牙里钻。这是恶业,当然,他透支了自己的业的账户。“业”这个词是施鲁姆教给他的,指一个人善与恶的流水账户,是心灵的具象,宇宙最后趋向终极正义的表现。比利扫了一眼球场,那个弃踢手已经不见了。他把目光转向球场上空球刚才到达的最高点。现在那里只有空气,他需要球凌空划出的弧线,需要一个具体的标记来感觉施鲁姆悬浮在天的另一边。

施鲁姆,施鲁姆,伟大的施鲁姆预言了自己会战死沙场。施鲁姆说过,等他们结束在伊拉克的任务,他要申请休假,要去秘鲁来一场死藤水之旅。“去看看大蜥蜴,除非那些家伙先把我叫走。”除非。你猜怎么着。那天施鲁姆预感到了。这不正是他们最后握手的意义?他们遇到暴徒时,曼戈端起点五○口径步枪朝对方开火,施鲁姆从座位上转过身,握住比利的手,大喊:“我下去了。”当时周围十分混乱和吵闹,比利把“我下去了”听成了“它下去了”,他的耳朵自动过滤了奇怪的地方,所以丝毫没有觉察出不对劲。事后回想起当时的情景,比利才明白那天到底发生了什么,施鲁姆的话和眼神都暗示他即将离开他们,好像他从井底抬头仰望着比利。

只要想这些事超过几秒钟,比利的脑子里就会响起一种合成器发出的嗡嗡声,像是震耳欲聋的管风琴,不是施鲁姆的葬礼上演奏的那种半死不活的杀牛般的乐声,而是雷鸣般的和弦,宛如看不见的海啸在大洋深处翻滚,发出隆隆巨响。这声音叫人毛骨悚然,但比利从未试图抗争;这个巨大的声响可能是上帝在他的脑子里大声呵斥,也可能是某种用密码精心编写的真相,或者两者皆是,又或许两者根本就是同一种东西,有本事就他妈的把这个拍进电影里。你们是好朋友?《阿德莫尔每日星报》的记者问。“是的,”比利回答,“我们是好朋友。”你经常想念他吗?“是的,”比利回答,“我经常想念他。”每天,每小时,不,每隔几分钟。事实上差不多每隔十秒钟。不,更像是印在视网膜上的一个图像,无时无刻不在眼前。施鲁姆先是活着,警惕着四周的情况,然后死了,活着,死了,活着,死了,他的脸翻来覆去地出现。比利看见几个阿拉伯人把施鲁姆拖进高高的草丛里,心想“哦,操”,或者只有“操”,他的心理活动就这么多,因为他急忙爬起来,跑了过去。不过最奇怪的是,比利至今仍觉得他站起来的时候,清楚地知道后面将发生什么,那种印象太深刻,直到今天他都分不清哪个是事实哪个是幻觉。他对那场战斗的记忆是火红的、一片模糊,可对预兆的记忆却十分深刻而清晰。他怀疑是不是所有经历过这种震撼的士兵都在一瞬间清楚地预见了未来,好像拿着望远镜穿透时空,看到未来,告诉他们接下来该做些什么。还是只有活着的人预见了?也许他们都认为自己看见了,只是那些没能活下来的人并没有真的看见。唯有活下来的人才可以觉得自己先知先觉,不过比利现在觉得施鲁姆同样看得清清楚楚,只不过看到的是相反的结果。

哦,施鲁姆。比利感觉一下子要想的事情太多了,电影、采访、身上戴的勋章的意义,以及这一切背后最核心的问题:在阿尔-安萨卡运河河岸那场始终像谜一样的交战。你的头脑不得安宁。你没有病但也不太正常。比利隐约觉得有什么事情没做完、心里惴惴不安,好像你的人生自顾自地往前走,你不得不把它拉回来填满。没错,就是时间差的问题,应该从这里重新开始。可惜这个时候乔希大喊一声,吃午饭!全体起立。看台上爆发出一阵短暂的热烈掌声,塞克斯那个蠢货朝人群挥挥手,好像掌声都是送给他的。乔希带着大家勇敢地走上台阶,开始登顶的艰难跋涉,大家排成一列,像《泰坦尼克号》结尾那些难逃劫数的可怜虫一样,在茫茫的海天之间奋力抵抗。哪怕只放松一秒,你都会完蛋,所以策略便是绝对不能放松。来到大厅后,比利感觉好多了。乔希带大家走上一段盘旋的斜坡,风吹进来形成激烈的旋涡,把垃圾和灰尘吹得团团转。B班所到之处,空气仿佛凝固了,人们根据自己的政治立场和性格特点,或停下脚步或大声叫喊,或注视着他们或报以微笑,B班礼貌地保持楔形队形径直前进,不料一组西班牙语电台的人抓住曼戈进行采访,打破了一路上的纯净气场。人们向他们聚拢。空气中充满了欲望。大家想要聊天,想要肢体接触,想要照相和签名。为了得到想要的东西,美国人会出奇地彬彬有礼。比利背靠着栏杆,发现一对从阿比林来的夫妇在看着自己,他们看上去是个小康之家,后面跟着成年的儿子和儿媳。年轻人似乎为老人家的追星热情感到难为情,可两位老人一点儿都不在乎。“我就是忍不住想看!”女人冲比利大声说道,“就跟九一一的时候一样,我就是忍不住一直看,看着那两架飞机撞向大楼。我就是控制不住,鲍勃不得不把我拉开。”丈夫鲍勃是一位驼背的高个子老先生,浅蓝色眼睛。他平静地点着头,深知当妻子打开话匣子时应该任由她说别拦着。“对你们也一样,当福克斯新闻播出那段录像的时候,我立马坐下来,好几个小时没有动。我太骄傲了,太——”她一时语塞,“骄傲了,”她重复了一遍,“我想说,感谢上帝,正义终于得到了伸张。”

“好像电影一样。”

评论