日本手游在国内常年遭受水土不服,包括《勇者前线》、《锁链战记》、《怪物弹珠》等等,如果真要细数的话,可能已经超过数十款游戏。虽然如此,国内开发依然喜欢引进日本的游戏来中国,其中最主要的原因是自上世纪80年代以来,日本的游戏动漫文化一直对中国的青年起着不可替代的作用。迄今为止从70后到00后,都可以说是从小对日本动漫游戏耳濡目染,就算不接触也会略知一二,而日本游戏中包含了海量的动漫系元素,更是能够让中国用户快速接受。不过在近两年,日本的ACGN文化已经被众多媒体和专业人士贴上了“自娱自乐的文化孤岛”的标签,其中游戏方面最为严重。

虽然日本游戏在国内水土不服,但是在国产游戏中,依然有很多来自于日本游戏的元素,那么有哪些影响深远的梗呢?

| 日系logo

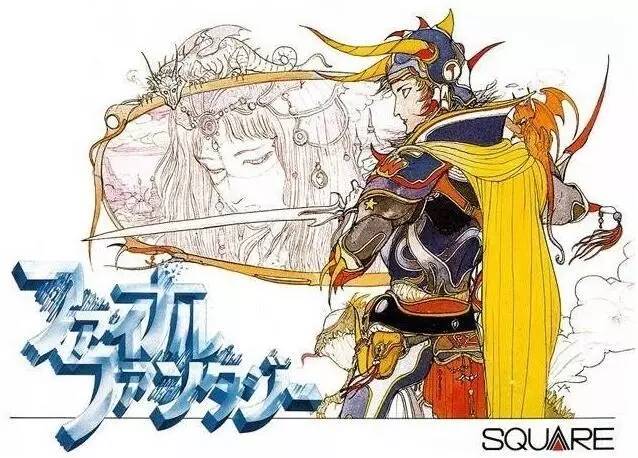

学习都是由外而内的,第一个要做的自然是logo。那么日系logo最明显的风格是什么样呢?这要从《最终幻想》系列说起了,《最终幻想》御用画师天野喜孝的插画加上英文字体是最常见的日系logo,也是非常经典的logo风格之一。在《最终幻想》初代日版封面,天野喜孝的艺术风格和《最终幻想》共同登场,不过经典的logo外形都是近年手机版重制的新logo。

▼《最终幻想》初代日版封面

▼《最终幻想》近些年都是这种风格

其实学习日系logo的画风并不是从这几年出来的。早在单机游戏时代,《仙剑二》就开始出现了类似的形态。不过其中仙剑是用字体加上一些植物、图案符号等,用人物素材的还比较少。

▼仙剑奇侠传历代 logo

不过一直到了国内二次元手游市场的爆发,从日本引进的《扩散性百万亚瑟王》、《乖离性百万亚瑟王》、《锁链战记》等logo更是作为新一代的模型,引起国内不少日系风格游戏的学习。

| 游戏配音

用一种比较行内的话就是“游戏声优”。日系游戏很少见到棒子那一套扭脸系统,但是在一些游戏里面却可以选择不一样的声优,这种模式也引发了国内不少游戏的学习。

其中比较著名的就是米哈游的《崩坏学园2》,在更换一个角色的之后,不仅仅能够选择中文配音或者是日语配音,更甚至一个角色可以出现两个不同的日语配音。

▼《崩坏学园2》中日本声优配音

而在国内手游请日本声优配音已经逐渐成为趋势,特别是日系手游,如果不采用日本声优来做配音的话,完全就不纯正嘛!当然,也有一些日系游戏为了追求特别,采用了港台腔……

| 强敌来袭

每当打完最后一个小怪,Boss即将出现的时候,游戏画面就会弹出四个红色大字“强敌来袭”。

不过这一提示系统到底是不是从日本传来的,还是很有争议,要知道最早称霸全球游戏世界的国家是美国,而当“雅达利事件”发生之后,美国游戏市场开始没落,才由日本游戏市场称霸全球,再加上早期出现的这种警告画面是“Warning”,而我们接触到的大多都是街机上面的1945或者彩京系列打飞机游戏。

不过这一套提示系统也让国内游戏学了个遍,不仅仅会弹出一个“强敌来袭”的字样,同时还会把Boss做一个大图特写,介绍其技能和掉落装备,而随着不同的游戏,强敌来袭这四个字也被改成了“踢馆”、“XX驾到”等更具有中国特色的语言。

至于想说什么FBI Warning的人……你们走错地方了。

| 扭蛋十连抽

扭蛋在日本已经有四十多年的历史了,每开一个扭蛋的价格都是固定的,但是其中能够获得的奖励却是未知的。这其实就是一种赌博的心态。这种具有日本文化特色的扭蛋系统在游戏里面也是存在的,不过到了中国就改成了抽卡。

其实最早的国产游戏里面并没有抽卡的系统,而是开箱子,不过随后国家发布明文规定,开箱子这种模式被喊停。随后变成了温和的抽卡模式。

国内的抽卡模式会有一些保底或者优惠的机制,比如说十连抽必出一张S级别的卡牌,要么就是十连抽多送一张牌等等,总之会给玩家一种你连续抽十次会很划算的样子。不过日本却没有这种所谓的保底机制,在日本的手游里面你可能十连抽全部是垃圾也说不定。不过直至今年,日本才把中国的保底机制又学了过去,也可谓是中日网游历史上的一次文化交流。

| 卡牌分级制度

最早的中国游戏没有太多角色的概念,一般一个大型的RPG游戏有个五六个已经算是顶天的了。不过日系游戏在这一方面就喜欢以人数占优,一些日系RPG里面,一眼望去各个都是能够拉出来打的,不过也是会分一些主角等,就好比电影一样,总会有人负责颜值担当,有人负责智商担当。

所以,卡牌就会被分为C级、B级、A级、S级和超S级等,而国内也会有优良中极品等等。同样,因为这套被分级了的卡牌,到了现在也成为了二次元收集癖的一个证明,玩家总是希望能够收集到自己所喜爱的所有卡牌,用来证明自己对游戏的爱。

评论