刚刚过去的一周,北京大学心理系副教授、北大健康教育与咨询中心副主任徐凯文在一次公开演讲中提出的“时代空心病”概念,以及“40%的北大新生认为人生没有意义”的统计数据在过去一周引起了媒体、公众和心理学界的广泛关注。尽管演讲旨在呼吁社会关注大学生的心理健康问题以及积极推动教育体制改革,但在尚未经过科学严谨的统计和论证的情况下,就将一些现象仓促定性并且病理化的做法,也激起了一些批评的声音。

此外,社会学家郑也夫的新书《文明是副产品》在上周引发了一场论战,郑也夫在书中通过六个案例反驳了对人类文明的“目的论”解释,认为人类文明不是由需求主导的、有计划的理性产物,而是偶然诱发的“副产品”。北京师范大学社会学系副教授田方萌对郑也夫的观点和方法提出了质疑,而郑也夫随后也对这些质疑一一做了回应。

台湾著名作家,左翼思想家、社会活动家陈映真本月22日于北京病逝。他是“鲁迅左翼”传统的传承者,也是毛泽东“三个世界论”的信徒,在他逝世之际,他作品中的历史视野,对台湾殖民创伤的反思,以及独立、彻底的批判立场重新成为思想界关注和讨论的焦点。

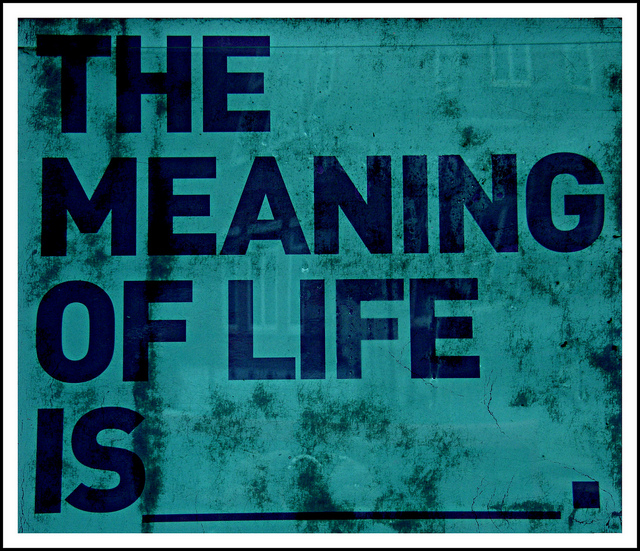

“空心病”引争议:

“认为人生没意义”到底是不是病?

日前,北京大学心理系副教授、北大心理健康教育与咨询中心副主任徐凯文在第九届新东方家庭教育高峰论坛上发表了题为《时代空心病与焦虑经济学》的主题演讲,在演讲中他用“空心病”来定义一种在学业有成的高材生中常见的新型心理障碍,随即引发了广泛的关注和谈论。

徐凯文表示,除了为学生提供心理咨询服务之外,他还从事自杀预防和危机干预工作,他发现一些非常优秀的学生有自杀倾向,甚至有尝试自杀的经历。他认为,这些学生身上表现出的问题,并不是普通的抑郁症,而是一种非常严重的新情况,他将这种新情况命名为“空心病”,或者“价值观缺陷所致心理障碍”。

空心病的症状看起来和抑郁症类似——情绪低落、兴趣减退、快感缺乏,但抑郁症的诊疗方法对它都不起作用。空心病患者有强烈的孤独感和无意义感,他们强烈的自杀意念源于不知道为什么活下去,不知活着的意义和价值是什么。因此这一病症的核心问题在于缺乏支撑存在感和意义感的价值观。徐凯文还提供了一个令人震惊的统计数据,北大一年级的新生中——包括本科生和研究生——有30.4%厌学,40.4%认为活着没有意义。

对于“空心病”的成因,徐凯文认为,不是学生空心了,而是整个社会空心了。中国人的精神障碍患病率从上世纪八九十年代的1%增长到2015年的17.5%,其中精神分裂症这样的生物性疾病的发病率没有改变,而焦虑症和抑郁症的发病率却发生了爆炸式的增长。而在全国自杀率大幅下降的前提下,中小学生的自杀率却在上升,说明孩子等不及进入大学,就已经开始有自杀行为了。家庭和学校的教育对此有不可推卸的责任,我们的教育可能正在毁掉一代孩子。

教育的功利化、商品化,可以培养出一个个精致的利己主义者,也可以制造出一个个空心病患者。对于这种“一切向钱看”的价值观,一些学生已经不认可了,因为他们不缺钱,他们找不到自己的根本原因是他们的父母和老师没有让他们看到一个人怎样有尊严、有价值、有意义地活着。

北大研究生毕业的网友“左”也在“十分心理”公众号上分享了自己的“空心病”经历。她指出,焦虑有两种不同的类型,一种是“保有自由意识状态下的焦虑”,即“死亡焦虑”,它源于对实现人生意义的渴望,是一种带有强烈自我意识的状态;而另一种则是“伪自由意志状态下的焦虑”,即由于个人丧失了价值判断标准,将自己的价值交由社会普世价值来判断而产生的焦虑,就好像应试教育,每个人的人生都只有一个标准答案。

“左”表示,在她的焦虑症爆发之前,她一直在扮演乖孩子、好学生的角色,学习成为她获得父母关心和避免自主思考的唯一途径。是焦虑症的经历让她惊醒,认识到一旦为了抱团而将独立思考能力和价值观拱手相让,个体便可以一劳永逸,但同时也永远失去了自由,这时,每个人都是行走的“标准答案”,每个人都是“空心人”。

北大法律系硕士、知乎网友“芈十四”则在文章《不好意思,我就是那四成认为人生没有意义的北大新生之一》中反驳了徐凯文的观点,她指出,“这个社会最苛刻的一点,莫过于对‘正常’的标准定义是在太狭隘”,认为人生没有意义,并不等于有病。

芈十四在文中列举了她这一代人意义虚无的一些原因。比如,没有经历过立国的艰辛,国族意识主要来自意识形态教育,因此无法将个人价值嵌入到宏大历史叙事里。再如,严重窄化的社会上升通道使通过高考进入高校的平民子弟绝望和恐慌。还有,从集体主义中解放出来的个体,有了更大自由,却也有了更深的孤独感和伦理真空。

这种种原因都在一定程度上解构了人生的意义。然而,将意义作为人生的支柱与前行的动力,是很好的生活方式;但没有意义的人生,也未尝不是另一种生活——“踏踏实实迈上一条虚无之路,既是无奈,也是自我选择。”

郑也夫 V.S. 田方萌:

人类文明究竟是不是副产品?

社会学家郑也夫在其新书《文明是副产品》中通过追溯外婚制、农业、文字、造纸术、雕版印刷术和活字印刷术六种早期文明成果的历史起源,对需求导致发明的“目的论”(Teleology)提出了挑战,批判了“文明发展是人类有计划的理性产物”这一观点。

北京师范大学社会学副教授田方萌在《“文明”是“副产品”吗?》一文中对郑也夫的观点和方法提出了质疑,认为他给出的六个历史故事,并不足以支撑“文明是副产品”这一论断。郑也夫随后在《名实之间——答复田方萌先生》一文中对这些质疑一一做出了回应。

首先,田方萌对郑也夫的方法论提出了质疑。他指出,郑也夫采用的枚举法属于一种不完全的归纳法,已经论证的案例并不能证明这一规律也适用于其他案例。书中列举的六项文明成果都出现在农耕时代或更早,不涉及工业时代,这本身就存在一定的局限性。启蒙时代以来,理性的价值得以彰显,因此工业文明更有可能是目的性和计划性的产物。

郑也夫对此给出的回应是,他并非想要证明“文明都是副产品”,只是要反驳“人类文明是目的性行为的产物”这一观点,而想要推翻这一观点,只需要一个反例就够了,他在书中举出了六个反例,因此在方法论上并没有问题。此外,他认为工业革命只是使人类部分地摆脱了自然选择的支配,而人类的未来并非完全掌握在自己手中。

其次,田方萌对“副产品”这一说法也表示了质疑。他认为,副产品的本意是制造某种产品时附带产生的物品,郑也夫在书中使用了它的比喻义,即做某件事而导致了计划之外的结果。这一说法的问题在于,我们的祖先当然不可能预料到他们的文明成果带来的全部后果,后人可能以完全始料未及的方式发展和应用前人的成果,但这并不意味着这些后果都是“副产品”。因此“副产品”这一说法并不准确,甚至可能产生误导。在田方萌看来,与“目的论”(teleology)相对的概念应该是“事故论”(accidentalism),“事故论”比“副产品”更好地概括了文明演化的五种机制(给予、借用、杂交、发明和互动),而考虑到《副产品》一书的研究范围,《农业时代的文明起源——一个事故论的解释》也许是更恰当的书名。

郑也夫认为,“事故论”是一个很好的核心词,但需要注意,英文中“事故”与“偶然”是一个词,因此,accidentalism既可以翻译为“事故论”,也可以翻译为“偶然论”。而“偶然”或者“偶然性”是一个更抽象的概念,在抽象程度上比“副产品”高出一个层级,因此不能用它来替代“副产品”。郑也夫指出,“副产品”一词有两重含义,其一是人类的行为、制度、发明可能导致始料不及的代价,其二是它们可能会诱发新事物,而本书的侧重在于后者。

最后,田方萌提出了自己的观点,他认为在必然性和偶然性之间,还存在另一种看待世界的方式——或然性,文明的起源和演进也存在或然性的规律。重大的文明成果源于多项偶然因素的组合效应,某一偶发因素如果在一个环节中缺失,未必会就此阻挡文明的演进,因为它还可能在其他环节出现。对此郑也夫也提出了自己的观点,他指出,必然论者相信人类在认知的路径上早晚殊途同归,而事实上,自然的法则有无限之多,人类偶然认识和应用了法则A,法则B就可能很难再被人类看到,因此在某处缺失的关键因素,未必会在异地出现。

陈映真逝世:

“鲁迅左翼”与第三世界视域下的台湾

陈映真的历史观,是理解他的作品的一个重要线索,如何从中国近现代历史,乃至整个第三世界反殖民的历史视域中看待台湾是他试图在他的作品中提出并探讨的重要问题。出版了多部陈映真研究专著的台湾东海大学社会学系教授赵刚在《两岸与第三世界——陈映真的历史视野》一文中指出,陈映真的小说其实是一部台湾的当代史,是小说家作为一个思想者与历史和现实的深刻纠缠的展现。

陈映真的台湾史观点可以简单地表述如下:台湾的历史(尤其是其近、现、当代史)是中国历史的一个有机部分,但同时,也是一个独特部分。

随着台湾的民粹本土化运动在1990年代迅速展开,以及由此带来的与“中国”相对甚至敌对的“台湾人”以及“台湾认同”的形成,陈映真所代表的这个基本立场被高度污名化,整个台湾社会从中研院的历史研究到小学生的历史记忆,都笼罩在主流的、政治正确的、去历史化的历史观语境之下。而陈映真不仅超越了当下的蓝绿对立、统独情绪,甚至超越了国共两党的历史叙事和民族国家的框架,在一个更长、更宽的历史长河之中,提出“台湾历史是中国历史的一个有机部分”这一基本立场。

然而,这一基本立场,还必须加上“台湾历史是中国历史的一个独特部分”这一补语。强调“独特性”与任何分离主义倾向无关,正因为它的独特性,它才有真正具有了参与到整个中国历史、成为其有机部分的可能。而这一独特性就在于,台湾有长达半个世纪的殖民地经验。

在陈映真看来,台湾的新文学是在殖民地的社会条件下形成的,因此具有殖民地文学的反抗性,这种反抗性放在第三世界国家中比比皆是,并不具特殊之处,但在中国的历史脉络中,这种面对具体的、日常的殖民统治的文学反抗实践却是十分独特的。

而对于这段殖民地历史和反抗殖民的经验,台湾的主流意识却从不曾认真对待。正是由于对殖民压迫的集体性遗忘,才使陈映真在《忠孝公园》中的思考和发问更加振聋发聩:为什么台湾社会有这么严重的“前殖民地第三世界”伤痕,却一直没有找到面对它的契机?

赵刚指出,台湾的“殖民地”经验对大陆知识界的意义或许在于,它有助于建立一种比较贴近大多数第三世界国家的历史处境和文化状况的“前殖民地第三世界”观点,从而帮助我们更内在地理解韩国、越南、冲绳、印度,乃至非洲大陆,也重新思考“中国”。要将中国认同抽刀断水固然是虚无的、去历史的自毁之举,但也不能将“中国”视为完全自明的,“中国”需要在一种“温情与敬意”之下,将之问题化。

钱理群在《鲁迅与陈映真:一个未完成的话题》一文中则从陈映真与鲁迅的传承关系角度,讨论了陈映真的历史视野及其左翼立场。钱理群指出,陈映真与鲁迅的相遇是历史性的,它接续了台湾与大陆左翼传统的断裂,也奠定了陈在整个中国现当代文学史中不可替代的历史地位。陈映真的视野在这次相遇中得以确立,身处“台湾民族主义”的气氛中,他还能具备从整个中国,乃至整个第三世界看台湾、看台湾文学的视野。

此外,陈映真还从鲁迅的精神遗产中确立了自己“人民为主体的爱国论”,即“在中国的民众、历史和文化之中,寻找民族主体的认同、思想的出路和心灵的故乡”。他认为爱国知识分子的最高诰命来自人民,而不是某个政党或某个政权。

钱理群认为,陈映真所继承、坚持、发扬的“鲁迅左翼”传统的主要特点是:“党派外、体制外的独立性”和“永远不满意现状、永远的批判立场”。他的理想是以人为中心,追求人的自由、解放、健全发展,“使奴隶成为人”,为此,不惜抵抗一切奴役的力量。

在坚持鲁迅式彻底批判立场的过程中,对陈映真最具挑战性的,是如何面对社会主义中国所产生的异化问题。但他很快走出了这一困境:

首先,对于中国大陆的社会主义实践中出现的严重异化和新的努力关系,他并不回避并进行了尖锐的批判,与此同时,他仍然坚持了对帝国主义和“先进国症候”的批判态度。其次,他坚持了“永远要以弱者、小者的立场去凝视人、生活和劳动”的左翼知识分子原则。第三,他继承了鲁迅“立意在反抗,指归在动作”的观点,亲身投入反抗运动,并因此两度遭遇牢狱之灾。最后也是最重要的,是他作为左翼知识分子的自我批判精神。

…………………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】

评论