11月28日晚7时30分,电影《我在故宫修文物》在广州中山纪念堂进行全国抢先首映,比12月16日全国上映早了半个月。同时也标志着国内规模最大的纪录片展映——中国(广州)国际纪录片节“金红棉影展”正式拉开帷幕。

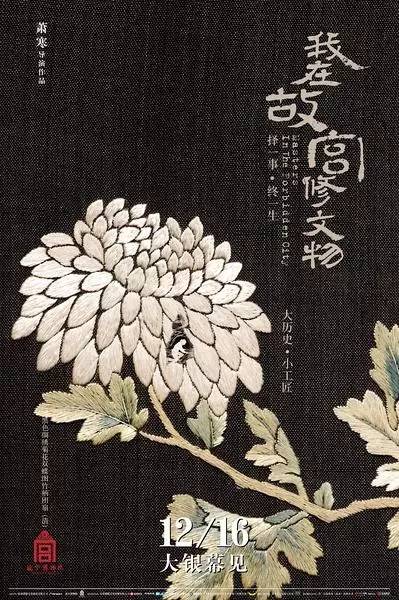

《我在故宫修文物》海报

《我在故宫修文物》的TV版早前曾在以年轻用户、二次元和ACG文化聚集的弹幕视频站Bilibili(简称“B站”)上获得巨大反响,点击量接近200万,6万多条弹幕,豆瓣评分高达9.4分,比同为爆款的纪录片《舌尖上的中国》还要高0.1分,如今改编成大电影上映也备受影迷关注。

巴塞电影小编受邀参加了首映式,提前观看了这部备受期待的纪录片。这部纪录片用轻快的节奏和更加年青的视角来讲述故宫文物修复师们的工作和生活。总体说来,影片剧情照顾到了没有看过剧版的观众和首次观看纪录片的影迷,影版根据原始素材进行增删和重新剪辑之后,整部电影节奏舒缓,镜头语言流畅,让这部耗费七个月剪辑时间的纪录片电影也能值回票价。

大历史·小工匠

故宫西侧办公区内有几个连在一起的、不起眼的小院子,这里“隐居”着一群身怀绝技的文物修复大师,每日里从事着世界上最昂贵的工作。在清明上河图、马踏飞燕等世界顶级文物见到观众之前,都要经过他们的清洁修复;别人只能远观不可把玩的绝世珍宝,被他们的双手日复一日地摩挲。

故宫文物修缮部就坐落于故宫西侧弘义阁附近

无论是儒雅亲切的钟表修复师王津,还是紫禁城里骑车带着爽朗笑容的纪东歌,亦或是从玉器古玩的修复过程中发现和自省的木器组屈峰……他们是最伟大的历史传承者,是一群“修复时间”的匠人,但他们自己却始终认为自己只是单纯的热爱这份工作。

剧版的走红让王师傅成为了一名“网红”

导演在《我在故宫修文物》理真实地记录了故宫里的珍贵文物的修复过程和那群文物修复大师们平凡而伟大的日常生活,片中第一次完整呈现世界顶级的中国文物修复过程和技术,展现文物的原始状态和收藏状态;第一次近距离展现文物修复专家的内心世界和日常生活,那些精美绝伦的技艺和传承人之间的信仰,也让观众感动。

即将面临退休的木器组修复师史连仓

如果说剧版钟表修复师王师傅成为了“网红”,而电影版里最让人感动的则是木器修复师史连仓,自幼成长于宫墙之内,如今即将面临退休,但他却只是淡然的讲述着,如果故宫需要返聘,自己一定非常愿意。

纪录片也能接地气

与传统纪录片给人的刻板严肃的印象不同,《我在故宫修文物》采用一种年轻的视角望进古老故宫深处,通过文物修复的历史源流、“庙堂”与“江湖”的互动,近距离展示了稀世珍宝的“复活”技术、文物修复师的日常生活与修身哲学。

文物修复技艺的薪火相传,人与物的相互陶冶、丰润与传承,旺盛的生命力与沧桑的历史在这一道宫门内外交汇相融。

太和门前骑单车的纪东歌:上一个这么骑单车的人是溥仪

很多时候我们想象中的“大师”都胡子花白、不食人间烟火,但在电影当中的故宫修复大师们,他们嬉笑怒骂,打杏逗猫,也养鸟种花。除去对“大师”神秘的想象,我们透过镜头得以直视他们的眼睛,走近他们真实的生活。

导演在接受采访时,坦言自己想要拍摄“一部接地气能打动人心的纪录片”。《我在故宫修文物》正是一部这样有温度的纪录片,尽管它是为了故宫90周年院庆而完成摄制,却并非按照往常惯例呈现一个大气磅礴历史悠久的故宫形象。

故宫全景

导演的镜头里,观众不仅可以深入到那些有千百年历史的文物珍宝当中,更是可以再靠近那故宫里的那一片院落,一颗杏树,几只小猫,还有一群性情各不相同被称作“文物医生”的修复师们灵巧且神奇的双手。

幕后阵容强大,与剧版大不同

尽管电视版早已在网络爆红,但对于导演萧寒来说,他对于纪录片的追求远不止于此。从导演萧寒的上一部作品《喜马拉雅天梯》在院线上映开始,他便有一个想法希望国内的纪录片能够真正走入院线,《我在故宫修文物》的爆红让他产生了制作一部大电影的想法。

导演萧寒

在电影版中,导演对早前拍摄的100多个小时的素材进行了重新筛选剪辑,很多剧版没有出现过的细节被重新收录,为了更好的视听效果,导演带着团队再次返回故宫进行了部分场景的补拍。

此外,电影版的幕后阵容更佳强大,担任这次电影版剪辑指导的,是侯孝贤的御用剪辑师廖庆松,侯导大部分电影的剪辑几乎都是由他包办的;音乐人姚谦担任音乐指导和电影主题曲的词作人,姚谦还找来民谣歌手陈粒作曲并演唱主题曲,盲人钢琴师黄裕翔任钢琴演奏。电影中出现的多段配乐都极具艺术表现力。

主题曲《当我在这里》由陈粒演唱

电影版虽然只有86分钟,但幕后制作耗时七个月,导演坦言比剧版制作周期还长。正是这种对艺术精益求精的追求,让电影版整体气质、节奏、剪辑和配乐都不同了。此外,电影版去掉了之前纪录片里的串联旁白,完全用师傅们的同期声来收录,更震撼也更动人,让影片以全新的气质走上了大银幕。

如果说剧版是以人物为主线来驱动故事,像是一篇结构极佳的章回小说,那么电影版则更像一篇雅致隽永的散文,驱动故事的主线则变成了人物的情感。

在映后访谈时,导演透露,自己制作这部电影的最大遗憾的是拍摄时间不够长,他希望能够拍下故宫的春夏秋冬。如果真能像导演所说能在故宫拍12个月,有春夏秋冬,我想整部纪录片大电影足以超越一部剧情片,更加完美地打动人心。

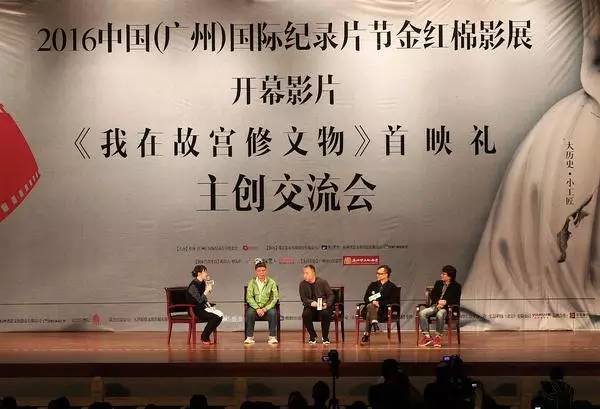

首映现场照片

现场主创访谈

问:当初是怎么想到拍“修文物”这个题材?

萧寒:其实六年前就想做这个选题,是清华大学的雷教授在拍《故宫100》时发现的,他说这些文物修复师特别值得记录。但是等了四年,这个选题才被批准。

问:纪录片在弹幕网站火了,您有去看吗?

萧寒:我之前根本不知道什么是弹幕网站,网友上传后火了,我们是跑去网站维权的(笑),结果和网站沟通得很好,网站反而成了这次电影版的联合出品方。

问:与电视版相比,电影版最大亮点是什么?

萧寒:电视版精巧,电影版有拙的感觉。我们拿掉了旁白,就是拿掉了主观的东西,把思考的空间留给观众。电影版的叙事更朴素,但剪辑上用的心血更多,100多个小时的素材,剪辑了半年多。而且,电影版的幕后阵容也更强大的多,我们有台湾的廖庆松老师做剪辑指导,姚谦老师和刘胡轶制作音乐,台湾的盲人音乐家黄宇翔钢琴演奏,还有首次为电影演唱的陈粒演唱了主题曲。

问:为什么选择广州作为抢先首映的城市?

萧寒:要多谢广州纪录片节的邀请。我上一部纪录片《喜马拉雅天梯》获得上届广州纪录片节的“最受观众喜爱奖”,这是我最看重的奖项,因为这是观众选择出来的,我觉得广州(纪录片)节是我的福地,所以路演第一站就首先来这里

问:您对于票房有什么期待?

萧寒:我的梦想就是纪录片能走进院线,对票房不强求,我更看重有多少观众能走进影院。因为在影院,你是带着仪式感走进来,用心来碰撞,产生化学反应的。我希望观众能用心安安静静去看片子,它会像清泉一样流淌,流到你心里。

评论