界面新闻记者 |

界面新闻编辑 | 黄月

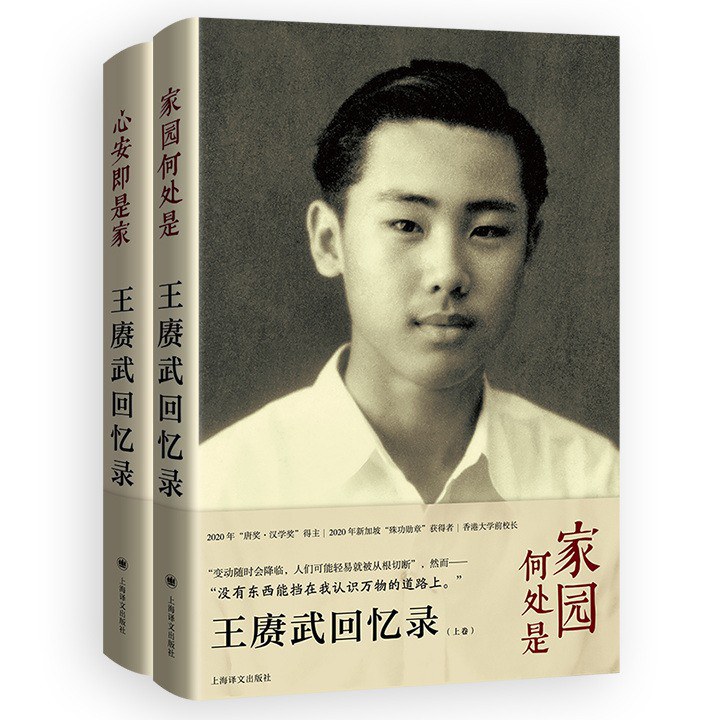

历史学家王赓武几年前动笔为他的孩子们写下自己的人生故事,让他决心出版这个故事的,是他在新加坡与一群文史工作者交流时意识到的问题:

“我想要为自己,也为那些和我同样渴求知识的人们剖析世间万物的道理,然而我感兴趣的道理总是如此宏大,甚至令人生畏。即使读到王侯将相和市井小民的人生,我看待他们时也保持批判的距离,希望从中学得更大的教训。随着时光流逝,我终于了解自己对过去的理解多么片面……”

王赓武出生于1930年,在东南亚史、海洋史、中国近现代史、海外华人史等领域著作等身,历任新加坡马来亚大学文学院院长、澳大利亚国立大学远东历史系主任、中国香港大学校长。2022年,《王赓武回忆录》简体中文版问世。

上海书展期间,北京大学历史系教授罗新、复旦大学历史系教授仇鹿鸣从王赓武的人生经历入手,探讨了东南亚华人移民的身份认同以及个体故事对理解历史的重要性。

[澳]王赓武 林娉婷 著 林纹沛 夏沛然 译

上海译文出版社 2022-8

王赓武的文化认同带有悲剧色彩

对罗新来说,《王赓武回忆录》最有趣的部分是王赓武的身份认同问题。作为成长生活在大中华地区中心地带的人,他曾有一段时间抱着“隔岸观火”的心态看待海外华人在写作中流露出的“家园何处是”的彷徨感。时至今日,罗新接触到的直面这个问题的人变多了,身边的朋友在全球各地流动,“自己到底是谁”的话题亦不再遥远。他说,“再读这本书,就有很多动心的地方。”

仇鹿鸣提醒读者,我们对中国历史的观察和理解,很大程度上是站在以中原为中心的立场上。近代以来的“中西交通”或“国际接轨”更多是指与西欧和美国接轨,虽然东南亚地区与中国历史有更密切的勾连,但长期被历史研究者和大众读者所忽视。他则是在大学时第一次受到这方面的冲击:授课老师谈到美国汉学家孔飞力在《叫魂》《中华帝国晚期的叛乱及其敌人》之后转向研究海外华人史(即《他者中的华人》),仇鹿鸣曾有不解,“当时我觉得海外华人是二流都算不上的(课题),怎么一个学者会去关心这样的话题。”

他注意到,人类学家本尼迪克特·安德森也是一位具有高度身份流动性的学者:在昆明出生,最重要的经历是在印度尼西亚、泰国等东南亚国家,安德森在代表作《想象的共同体》中试图探讨上述东南亚国家如何通过印刷媒介构建现代民族国家,而这些问题和王赓武本人的经历有非常密切的连接。仇鹿鸣说,“如果你把几本书放在一起勾连起来,会发现他的回忆录,尤其是后半部分,有很多隐而不发的问题。”

在回忆录中,王赓武花费大量笔墨详述了他理解、建构马来西亚身份认同,研究东南亚史的过程。仇鹿鸣认为,王赓武的文化认同在某种意义上带有一些悲剧色彩。他被以“儒家士大夫”的要求培养起来,但因各种原因不得回到母国;接受了离散的命运后,他成为了马来亚大学文学院和历史系的建立者,早期做过很多马来历史研究,试图通过史学方法建立一种基于国家认同而非种族的马来西亚身份认同,但并未成功。“他后来远走澳大利亚,在中国香港地区任教,以及晚年回到新加坡,一直带有所谓‘客’的色彩,”仇鹿鸣说,“能把自己的历史写下来,绝不是一个小人物。实际上,在这样一个大的时代洪流当中,他也只能随着时代洪流进行选择和工作。有时我们会觉得,他从事的工作和他自己的认同或者关怀有很大的差别。”

人们对普通人的生命经历更感兴趣了

活动现场有读者提问,身为历史学家,王赓武的史学训练是否有助于他书写个人历史?罗新的看法是,他读过的最好的回忆录都不是历史学家写的。“历史学家的回忆录更多要考虑记忆、史学价值,这就限制了他们对自己的记录。历史学判断会限制想象力,所以有史学训练(对回忆录写作而言)不一定是好事情。”

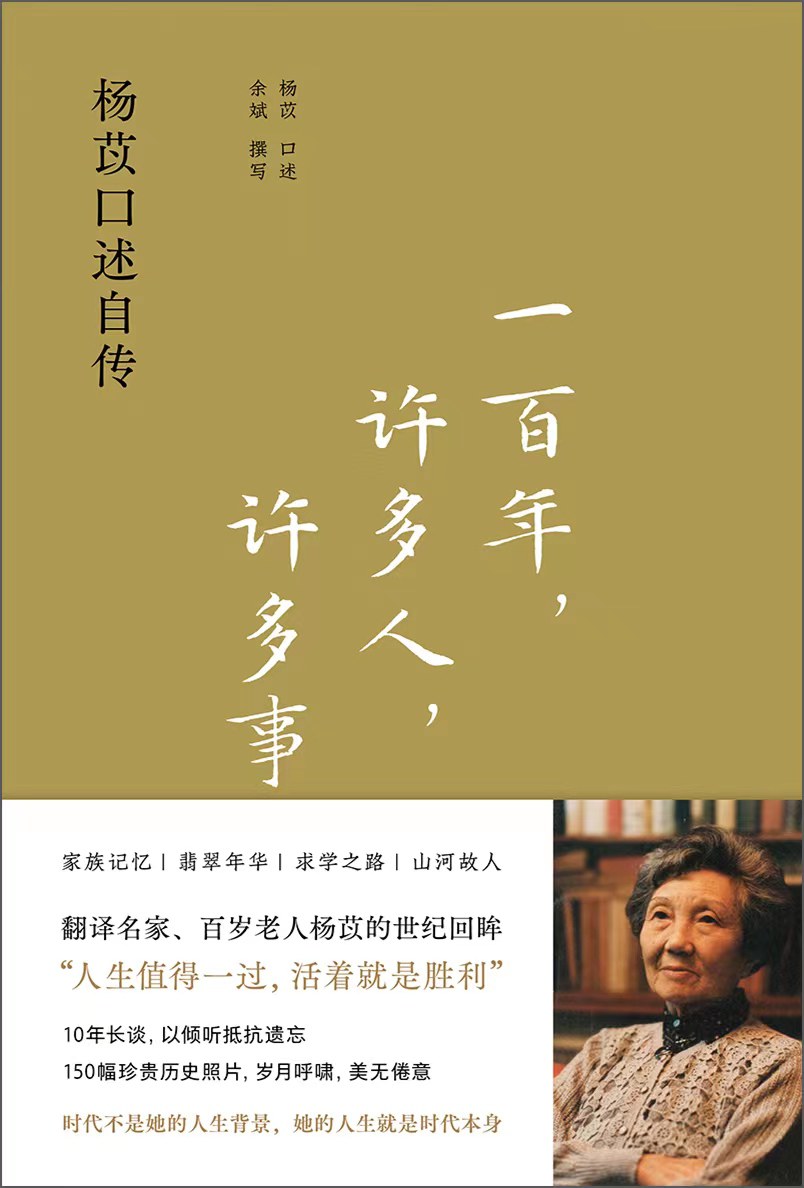

近年来罗新最喜爱的回忆录是《一百年,许多人,许多事》。他认为,虽然杨苡是翻译家而非历史学家,其学术生涯也有诸多遗憾,但她的回忆录堪称她一生中最好的作品,充满了对未来的读者和历史学家很有意义的生动细节。

杨苡 口述 余斌 撰写

译林出版社 2023-1

仇鹿鸣谈到,回忆录与历史著作有所不同,并不必然追求精确,因为人的记忆总是会有偏差的。但如果同一件事有许多人的回忆被记录下来,就会形成交叉证据。“人人都是自己的历史学家,如果写得越多,当然会更加接近历史的真相。如果每个人把自己的记忆呈现出来的话,就是有价值的。”

“知识分子有没有保留自己记忆的义务?严格来讲,我们每个人生活的时代都是一个好像很平稳的时代。八九十年代是不是一个大时代?我们现在经历的时代是不是一个大时代?可能后人看起来都有惊涛骇浪,但当时可能也就是随波逐流。因为某种机缘或者选择,把记忆记录下来,而且有很多其他材料一同呈现出来的时候,其实会对勾连当时的历史有很多帮助。”仇鹿鸣说道。

罗新认为,个人史与书写者是否受过史学训练或是否在学术体系中工作关系不大,但一个明显的趋势是,我们的确对普通人的生命经历更感兴趣了。他说,《秋园》这本书放到十年前恐怕出版社不会喜欢,读者也不会觉得有意思。“所以时代出现了很大的变化,有些作品能够出来被人们注意到,是时代的原因,不是作品本身的原因。任何作品能够成为经典,一定是呼应了时代的需求。”

评论