本周『思想界』关注“罗一笑事件”、电影《我不是潘金莲》以及中国的中产阶级。

通过“罗一笑事件”,我们反思中国的“互联网+”慈善。当慈善与互联网携手,善款与流量挂钩,中国的慈善事业是进入了更公开、更高效的运作模式,还是堕入了资本运作和精英主义的渊薮?更强大的动员能力,更广泛的媒介传播,是否反而制造了“虚拟参与”的幻象?

通过电影《我不是潘金莲》,我们关怀女性的命运和选择。在家国政治、官场生态的大背景下,女性角色是否沦为叙事工具和抽象符号?一个从男性视角书写的女性故事能否真实而悲悯地表现底层女性的生存困境?

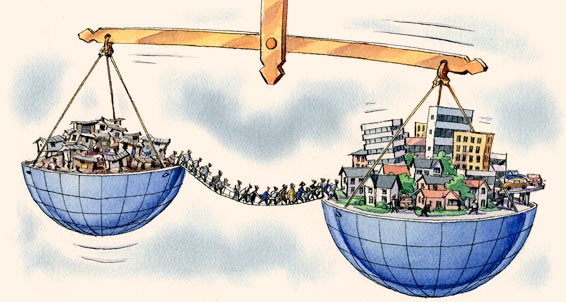

通过两篇分析中国中产阶级的学术文章,我们再次将“中产”这一概念问题化。对于这一空洞且具有遮蔽性,甚至误导性的能指所指称的具体对象,我们究竟了解多少?谁是中国的中产阶级?中产阶级何以产生,有何特点?中国人的“中产梦”是否未成先破?

罗一笑事件:“互联网+”慈善的里程碑or墓志铭?

11月的最后一天,一篇题为《罗一笑,你给我站住》的文章,刷爆了朋友圈,深圳媒体人罗尔在文中详述了5岁女儿罗一笑罹患白血病的经过,恳求公众伸出援手,通过“每转发一次就有机构捐出一元钱”的众筹方式为女儿募集医药费。然而不到一个上午的时间,剧情就经历了大反转:先是深圳市儿童医院出面澄清真实医药费,后有知情人爆料罗尔本人拥有数套房产,最后此次刷屏的幕后操盘手、名为“小铜人”的互联网营销公司浮出水面。

而就在12月3日上午,原本在罗尔宣布退还全部260余万元善款之后暂时告一段落的剧情,又出现了反转。罗尔在接受《新京报》采访时称,自己拥有的三套住房,一套是留给和前妻所生的儿子的,一套是现任妻子的,另一套是留给自己养老的,因此不能卖房给女儿治病,一时再次引发舆论哗然。

自郭美美和红会丑闻以来,中国的慈善机构和众筹平台的不规范操作频频被曝光,然而当慈善与互联网携手,善款与流量挂钩,“罗一笑事件”已经不单单是一次公众司空见惯的“诈捐门”,它引发了一场关于“互联网+”慈善以及网络世界中公众“虚拟参与”的大讨论。

陈辉在《资本运作与精英主义:“互联网+”慈善如何走了样》一文中指出,与传统慈善模式相比,“轻松筹”等“互联网+”慈善平台能够更直接、更高效地连接慈善事业中的供需关系,通过朋友关系动员社会力量,但它也同样遭遇了信任危机。朋友圈里有熟人,但本质上并不是熟人社会,信息的真实性难以保证。

而罗尔的筹款模式与“轻松筹”又不同,前者只是通过转发扩散筹款信息,而后者“转发一次,捐助一元”的规则极大地增强了信息的传播效应,网友不仅可以直接“打赏”,还可以通过转发间接捐款。更重要的是,罗尔的筹款模式具有很强的资本运作色彩和精英主义逻辑,作为筹款平台,“小铜人”通过设立规则积极参与推送过程,而罗尔本人作为一名作家和媒体人,也拥有强大的社会资源和新媒体运营能力,因此,从整个事件的过程和结果来看,是几个有资源、有能力、又精于互联网平台运作的精英人士,成功地动员了公众,策划并主导了一场规模巨大的募捐行动。

陈辉认为,“罗一笑事件”暴露了“互联网+”慈善的资本运作和精英主义弊端。一方面,网络放大了精英与大众在动员能力上的差异,导致了更严重的不公平;另一方面,慈善与资本合谋,沦为盈利手段,会极大削弱网络筹款的公益性质。

而文化研究学者刘昕亭则在《罗一笑事件:网络上的“虚拟参与”加大了社会的疏离感》一文中,从围观群众和参与转发、打赏的网友的角度,反思了网络平台上公众“虚拟参与”的幻象。

刘昕亭指出,早在21世纪伊始,哲学家齐泽克就曾警告说,互联网正在公共领域引发一种“伪参与”幻象。针对那些对新媒体民主潜质持乐观态度的学者使用的“互动性”概念,齐泽克提出了一种“交互式被动(interpassivity)”:正是通过一道屏幕,当他人牺牲,我就通过他人牺牲了;当他人行动,我就通过他人行动了,这种虚拟的牺牲与行动带来的满足感,阻碍了真正有效的行动主体的出现。

与互联网上人人转发奉献爱心的慷慨形成鲜明对比的,是现实社会中人际关系的冷漠化和丛林化。而网络世界中的大爱无疆,可能更令我们对现实中真切的社会矛盾视而不见。为罗一笑慷慨解囊的打赏者,和地铁里对农民工唯恐避之不及的“城里人”,很可能是同一个人。

互联网背后是没有互联的社会,而“朋友圈”可能正在让我们变得没有朋友。社交网络与虚拟现实吞噬了个人的归属认同,粉碎了个人与他人建立情感纽带和社会互动的可能。如果今天无所不在的互联网,只是在塑造一种“围观即参与”、“转发即参与”的行动假象,那么它还能不能被称之为推动社会进步的重要力量?更进一步讲,如果朋友圈只是将那些搅动我们不安的陌生人拒之圈外,那么这表面上的热闹熟络是不是也在加速整个社会的疏离感?

专栏作家侯虹斌也在《“罗尔式”募捐,是不是将成为一个“墓碑式”捐款?》一文中指出了这种“虚拟参与”的弊端,她认为,真正的善良,一定是有付出的,需要付出精力去了解、去关注,只有付出劳动去推进慈善项目的人,才是真正在做慈善,而那些只出了一点小钱的人,至多可以得到一点“做善事”的心理满足。而随手转发这种无需任何成本、没有任何智力含量的“行善”,不能叫善良,只能叫不负责任。

李雪莲不是潘金莲,那么她是谁?

冯小刚的电影《我不是潘金莲》上映两周有余,从“排片门”到金马奖,一路制造着新闻热点。然而在家国政治、官场生态的大背景下,影片对女性角色的塑造,对女性命运和选择的关怀则稍显不足,也引发了一些批评的声音。在女主角“我不是潘金莲”的高调自辩之下,影片对于她究竟是谁,是一个怎样的女性,她生存环境和行为动机是什么,似乎也没有给出令人满意的答案。本周思想界从三篇评论文章中选取了三个角度——人物塑造、拍摄视角、女性主义——试图对影片进行解读。

格俐玛在《〈我不是潘金莲〉:冯小刚导演艺术的“三岔口”》一文中指出,性别是讨论这部电影无法绕过的基本议题,然而电影对“潘金莲”的解读,因循了民间文化对于“潘金莲”的刻板印象,李雪莲依旧是男性凝视中的“潘金莲”。“我不是潘金莲”听起来是一句铿锵有力的自我争辩,然而它试图征用的却是一则“常识”。

与对潘金莲这一形象的符号化相似,影片对女主角李雪莲的描写也是趋于符号化的。例如,在刘震云的小说中,“牛”是李雪莲生存困境的象征,她与丈夫商量假离婚时,就在家里的牛棚,除了两头牛,没有人见证这一经过。她告状的二十年,逐渐被乡亲孤立,牛是唯一陪伴,而牛的死去意味着她失去了真相的唯一见证者,也失去了跟这个世界沟通的唯一桥梁。在影片中,与牛相关的情节被大幅削减,观众从而缺乏了一个通过日常生活经验走进李雪莲内心世界的机会,她变成了对抗国家机器的抽象符号。

高婕在《〈我不是潘金莲〉:女性个体如何失焦于国家政治》一文中也提出,在李雪莲的故事中,上访主题和对体制的轻拍似乎显得更重要,而作为女主角的李雪莲似乎只是讲故事的工具。这背后更深层的原因是,在对政治与国家问题的讨论中,女性经常是被选择性忽视的。

首先,影片对李雪莲上访的动机表现不足。李雪莲跟丈夫假离婚是为了欺骗丈夫单位在城里分套房子以及想要二胎,不少观众觉得这两个理由并不很让人同情。这是因为影片没有揭示出另一重现实:是什么原因使得她非要去骗?在城乡二元体制和计划生育政策下,这似乎是一个农村妇女的唯一选择。

李雪莲不断上访的另一个原因是前夫的诋毁,在男权社会中,尤其是在乡村,女性的道德污名无疑会变成一种可怕的社会压力,使之无力辩解,更难以容身。这就涉及到一个性别不平等的核心表现,即男性有权要求女性的贞操,而女性则不能。李雪莲作为一个生活在熟人社会关系网络之中的农村妇女,“潘金莲”这样的污名触及了她的生存底线。

其次,影片对李雪莲的塑造缺乏主体性。李雪莲长达十年的上访,以前夫的意外死亡而不了了之,那么她作为一个女性个体,究竟有没有反抗意识呢?高婕认为,李雪莲有的只是对不公的反弹,而不是出于自觉的反抗,她作为一个个体,很难说有任何主体性可言。

而朱康和丁雄飞《范冰冰的裸体与李雪莲的难题》一文中则提出了影片拍摄视角的问题。影片是用西方视角讲述中国故事,用古代视角讲述现代故事,用男性视角讲述女性故事,用首都视角讲述外省故事。影片的视觉语言、宣传口径以及冯小刚的画外音都不断强调这是一个“故事”,通过把整个故事他者化,一方面阻止观众向主人公移情,另一方面切断故事与现实的直接指涉关系,将其限制在电影内部。

而影片对李雪莲上访动因、经过以及结果的表现,也从某种程度上搁置、取消、甚至压抑了“假离婚难题”本身。她的告状似乎仅仅是因为个人的偏执,是纯粹的荒诞,其意义被降到了最低。在小说里,上访对李雪莲而言是内部和外部的双重反抗:对“假离婚”中自我的反抗,以及对整个司法、行政系统的反抗。

李雪莲的“假离婚案”中暗含了法律行为中当事人“表示”和“意图”之间的矛盾,她无法让法官相信,她当初申请离婚时表示的是一种虚假的意图。因此,李雪莲的上访所质疑的是法律或治理术本身,在她看来,法律错了,法律和治理术无法解决意图与现实之间的冲突。

谁是中产:中国人的“中产梦”未成先破?

上世纪90年代以来,中国经济的持续高速发展催生了中国的中产阶级。近几年来,中产阶级逐渐成为社会关注、公众热议的话题,同时,在众多关于中产阶级的讨论中,对这一社会学、人口学概念的定义却十分模糊,“中产”成为了一个太过宽泛以至于没有意义的指称,不仅空洞,甚至具有一定的遮蔽性和误导性。在底层和顶层都不可见的中国社会,如何把握“中产阶级”这一相对概念?另一方面,由于中国中产阶级本身的局限性、脆弱性以及向下坍塌的不稳定性,很多学者悲观地认为,中国人的“中产梦”未成先破,有儿有女、有车有房、有猫有狗的美国中产生活在大部分中国城市仍然可望不可即。

本期思想界选取了两位社会学家关于中产阶级的学术探讨,就中国的中产阶级的成因、特点以及发展困境,他们分别提出了自己的观点。

南京大学社会学教授周晓虹在《中产阶级:何以可能与何以可为?》一文中提出,中国的中产阶级不仅是工业化和现代化的产物,更是社会转型的结果,而中国独特的政治环境又使得中国中产阶级在政治上的后卫性和消费上的前卫性尤为明显。

中国新兴中产阶级的政治后卫倾向,并不意味着中产阶级不拥护现代化进程中民主政治的推进,而是说他们一般都赞成以渐进而不是动荡的方式推进这种民主。这种政治后卫态度的成因是复杂的,就那些通过市场改革甚至是寻租方式而获得财产的中产阶级来说,他们的政治后卫态度是由他们的经济利益与党和国家及其代理人的密切关系决定的。这种经济上的连带关系,决定了这部分中产阶级对现存的政治和社会体制不会有变革的欲望。

而中产阶级白领的政治后卫性主要来自对社会稳定的追求:从自身的稳定性而言,他们对自己的职业和收入相对满意,也希望通过个人奋斗实现新的向上流动。从外部社会环境来说,他们的社会地位是通过“工作-收入”模式获得的,具有较高的职业声望,这意味着他们在工作中生产和再生产着社会的主流价值观。

与中产阶级后卫的政治姿态相对的,是他们在消费上的前卫性。他们“工作-收入”的人生模式,决定了他们的消费一般不会在生产资料领域,而是在生活资料领域。此外,他们有着强烈的“地位恐慌”,又常常是时尚类传播媒介的受众,因此他们在消费上表现出明显的追求生活品味和格调的趋势。

虽然中国的中产阶级成长迅速,但周晓虹并不认为中国已经进入“中产阶级社会”。目前中产阶级比例不超过总人口的25%,在财富分配、社会结构转型以及意识形态等方面,中国中产阶级的成长还面临着严峻的挑战。

其一,中国社会的上层“资本集团”以很少的人口占有了相当大的社会财富,而他们的财富一部分是依赖不公平的竞争,或利用国家体制和政策上的漏洞获取的。如果不能遏制财富向少数富裕阶层的过度集中,不仅会增大贫富差距、产生底层与上层尖锐的阶级矛盾,同样也不利于中国中产阶级的成长与发育。

问题之二来自如何解决庞大的农村人口进城的压力。国家工业化的步伐仍然显著落后于农民进城的速度,原先的城乡二元格局并没有被打破,城市对农民来说仍然壁垒森严。因此,西方式的“橄榄型”中产阶级社会仍然是一个遥不可及的梦。

问题之三则来自于国家层面的意识形态压力。中国目前仍然是工人阶级领导的、工农联盟为基础的社会主义国家,“中产阶级”的合法性至今没有获得法律文本的肯定,在官方话语中仍用“中等收入阶层”或“中间阶层”代替“中产阶级”,这对中产阶级在中国未来的成长也是不利的。

社科院社会学研究所研究院朱迪在《“我是中产?”——金砖国家中产阶级的发展困境》一文中也指出,在目前阶段,中产阶级遭遇了向上流动、生活质量、社会保障和阶级认同等多方面的困境。

首先,技能提升和政治参与是中产阶级实现向上社会流动的两个重要途径。然而在金砖国家的中产阶级中,低层次白领(受过中高等教育,从事常规脑力或半体力劳动的年轻人)的比例较高,参加技能培训的比例也显著低于发达国家。他们身上集中体现了向上流动的欲望与自身资源的局限之间的矛盾。

另一方面,中产阶级政治参与的积极性较低,对制度化的政治选举参与度不高,但是对于关系自身利益的非制度化选举(如居委会选举、业主委员会选举)参与程度较高,很多案例证明,中产阶级通过业主委员会的选举和运作,有效地维护了自身权益、增强了自身的影响力。

其次,金砖国家的中产阶级拥有的资本形式往往比较单一,要么经济资本较高而文化资本较低,比如所谓“暴发户”;要么文化资本较高而经济资本较低,比如很多刚毕业的博士、青年教师买不起房、结不起婚。

资本分布的单一化不仅带来中产阶级的诸多焦虑,也影响着中产阶级的自我认同。相对于中低阶层,他们的确职业地位和收入较高,常常被认为是“有钱人”,但具体到日常生活,他们面临一个尴尬的问题:我真的是有钱人吗?

最后,社会保障未能与经济发展同步,这是金砖国家发展面临的共同问题,结果导致了中产阶级生活压力较大,抵抗风险的能力较低,影响了他们对生活和未来的规划。在目前的发展阶段,我国居民存在着主观阶层普遍偏下的现象,反映了很大一部人群对生活现状的不满,中产对于生活的评估和信心并不明显高于低收入人群。

………………………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】

评论