在七年前为布鲁斯·查特文(Bruce Chatwin)的书信撰写评论时,布雷克·莫里森(Blake Morrison)问道:“现在还有人读布鲁斯·查特文的作品吗?”答案是肯定的:去世近30年后,查特文的六部作品仍然在重印。不过事实是,当人们谈论起上世纪七八十年代的作家时,很少会有人提到查特文的名字。曾经的流行带来的惩罚,就是你在未来很可能被遗忘。布鲁斯·查特文起初非常成功,现在他的作品却很少再被提到。

Vintage出版社近日出版了《巴塔哥尼亚高原上》(In Patagonia)40周年纪念版,邀请读者重新了解这位在19世纪晚期十分出色却被大众遗忘的作者。《巴塔哥尼亚高原上》作为查特文出版的第一本作品,让大众改变了对旅行写作的看法。这本书出版时正值文学的巅峰时期,报告文学和小说正在向新的方向飞速发展。那段日子我是《巴塔哥尼亚高原上》一书的编辑,在这个过程中也和查特文成为了朋友。那时,安吉拉·卡特、雷沙德·卡普钦斯基、马丁·艾米斯、伊恩·麦克尤恩和萨尔曼·拉什迪已有作品出版,朱利安·巴恩斯即将成名。《巴塔哥尼亚高原上》自成一派,它肯定不属于小说,但与小说之间的界限十分模糊。它由历史、草图、神话和记忆拼贴而成,常常没有任何联系可言,其中穿插着简短的图景,没有评判或是结论。它在内容和风格上均有矛盾,句法漂亮,但词汇经不起雕琢。它不是作者本人的倾诉——查特文曾说“我并不相信坦白的力量”——但书中却又充满了个人迷恋等自传性质的内容。

《巴塔哥尼亚高原上》以住在伯明翰的婴儿查特文观察“兽皮”开头,以这位成熟的冒险者登上开往蓬塔阿雷纳斯的船为结束。书中描述了阿劳卡尼亚和巴塔哥尼亚菲利普王子的故事,他个头矮小,总穿着棕色花呢西装。也调查了布奇·卡西迪(Butch Cassidy)的新线索:“他走向了新的生活,图景更宽广,甚至能闻到马皮的味道。”他诗意地记述了居住在巴塔哥尼亚的威尔士人的生活:种植蜀葵、用石灰粉刷房子、成熟的梅子、陶制的小狗摆件和小风琴。查特文在结尾处描写了这样一幅图景:“一位来自福克兰群岛的男孩,带着一顶海豹皮帽,露出奇怪的尖牙。”这个男孩宣称:“现在该是阿根廷人领导我们的时候了。我们血管里流着同样的血。”而五年后,福克兰群岛战争真的发生了。人们总说查特文是个幻想家,他并不总是理性的,但他却是精明的,有其先见之明。

查特文是个行者、艺术专家、鉴赏家,他从来不觉得自己是个作家。在马尔伯勒上学时,老师评价他“生动活泼,风格平和优雅,特别喜欢历史事件”。查特文18岁在苏富比拍卖行工作,成了那里的明星:他可以快速分辨赝品和珍品,并在印象主义、现代艺术和古董部门取得了杰出的成就,他还会以魅力说服客户买卖。不久,他从拍卖行辞职,去爱丁堡大学学习考古,两年后退学。在30岁左右,他开始为《星期日泰晤士杂志》(Sunday Times Magazine)工作,在弗朗西斯·温德姆(Francis Wyndham)的鼓励下,他开始写作一系列尖锐、精巧、生动的文章,主题包括设计师艾琳·格雷(Eileen Gray)、苏联艺术收藏家乔治·科斯塔基斯(George Costakis)、“斜裁法”(bias cut)概念的发明者玛德琳·维奥内特(Madeleine Vionnet)。辞职后,他来到巴塔哥尼亚高原。

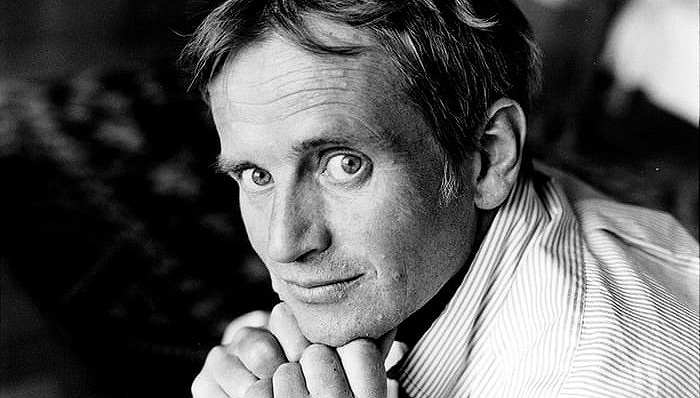

我遇见查特文的时候,他36岁,已经完成了上述这些事件。他当时名声不太好,如果我那时对此有所了解的话,很可能会胆怯退出。大家夸赞他的长相:眉毛很宽、金发、深蓝色的双眼。他的朋友霍华德·霍奇金(Howard Hodgkin)认为他看上去就像“九世纪初的船长”,不过查特文却抱怨霍华德画中的自己是“一个酸臭的绿色怪物”。他格外注意自己的外表,总是穿着翡翠绿色的夹克、卡其色衬衫和短裤、太妃色的靴子、特制的深棕色牛皮背包。他总是突然消失又突然出现,他的激情演说总是能吸引不少观众,但却没人能总结其主题。在关于红色的演讲中,他会问到革命的颜色到底是来源于鲜血还是火焰,还有关于法国革命中的红色帽子、朱塞佩·加里波第(Giuseppe Garibaldi)、乌拉圭屠夫、斗牛士和佛教等等的内容。你也许会觉得,他的涉猎太过宽泛了,但他总是能通过演讲说服一些怀疑论者。在与查特文见面前,马丁·艾米斯不太乐意,当艾米斯看到查特文留下的“一个贴着贴纸的整洁小睡袋”时,他说:“这基本就是他的一生了。”但当二人见面时,艾米斯的想法改变了。在查特文去世六年后,艾米斯回忆两人曾聊了一晚上罗马诗歌。“他让你重新明白,”艾米斯说,“对话究竟是一件多么有趣的事情。”

我第一次与查尔文见面是在1976年夏天,他突然钻进我在乔纳森·盖普(Jonathan Cape)出版社的小办公室,言行之快就像是要在房间里远足一样。他依然背着那个牛皮背包,里面装着布莱斯·桑德拉尔(Blaise Cendrars)的诗集《L'or》和西德尼·史密斯(Sydney Smith)经典版书信集,以及他的一部手稿,当时的名字是《结束:巴塔哥尼亚高原的旅途》。

这本书让我既震惊又担心。它格外优秀,但又太过宏大,衔接不够流畅。我担任他的编辑,任务是让这本书加快出版进程。在接下来的几周里,我们浏览了手稿里的每一句话,并在公园里大声通读。他每天晚上都兴高采烈地回家做一些删减:他喜欢替换掉形容词,或是任何表达情绪的词。每天早晨,他再带着删减过的版本来找我,然而通常又会增加许多新片段。因为他的脑海里有着源源不断的故事。

无论如何,从我记录在手稿边缘的笔记来看,我最终删除了原稿1/4-1/3的内容。最终的成品更为流畅和圆润了,词组、章节和整部小说都更短了。但删除的部分并没有被浪费,有些材料出现在了他晚期的作品《歌之版图》(The Songlines)和《黑山之上》(On the Black Hill)这两本书中。从查尔文讲述的同卵双胞胎的故事中,约翰·厄普代克(John Updike)看出了同性婚姻的意味。查特文25岁结婚,曾有过同性情人。对我来说,他在写作和做人上最大的天赋就是慷慨。他能够让你看到不同的事物,并通过不同的角度去看待世界。他感兴趣的不是画廊里的艺术作品,而是物体,尤其是能够从中提取出故事的物体。他的公寓位于奥尔巴尼皮卡迪利大街,阁楼墙上挂着来自夏威夷的床单,杏仁色,上面印着跳跃的鱼群图案,就像是一幅马蒂斯(Matisse)的画作。60年代,查特文骑着自行车到苏富比买下了这个床单。他在伦敦伊顿广场的公寓由约翰·帕森(John Pawson)设计,里面挂着他用扫帚厂商目录里的剪贴制作而成的图画:一排排粉白相间的牙刷,既优雅,又有喜剧效果。他在自己的每栋房子里都刻上了一句拉丁语的祷文,出自诗人大卫·琼斯(David Jones):“愿圣米迦勒保佑我们,让我们免受评判。”

1982年,在浏览《泰晤士报》时,查特文发现了一篇关于“同性恋瘟疫”的文章。后来他告诉妻子伊丽莎白,他读的时候就觉得自己一定是得了这种病。在他生命的最后几年,他时而极度兴奋,时而因为嗑药而不在状态,他的高效率再次得到放大,他有着各种各样的计划和想法:他想要写一本关于“四个堕落国家的故事:美国、前苏联、法国和英国”的书;他还想写一部关于弗洛伦斯·古尔德(Florence Gould)的歌剧;他计划将其写成一出英文歌剧,但里面几乎不出现哪怕一个英文单词;他想要给所有的朋友送上自己的礼物,于是疯狂购物。但他花出去的钱只是存款的一小部分,他曾对爵士歌手乔治·梅里(George Melly)说:“上帝一直在增加我的银行账户余额。”在另一边,他的妻子伊丽莎白取消了支票,并把部分收藏退还给了艺术经销商们。

在这番混乱之中,查特文完成了一部错综复杂的短篇小说《乌兹》(Utz),这部作品入围了1988年布克奖短名单。《乌兹》讲述了一段秘密人生,我觉得这是他对妻子的无声致敬,并给人以严肃冷静之感。他来找到我编辑这本书,我带着几点建议去他在牛津郡的房子找他。我们在寒冷的清晨坐在一起,对书稿进行修改删减。我们在厨房准备意大利面和培根的时候,他突然忧郁了起来,把自己裹在毛毯里恸哭道:“我是热带的孩子!”在接下来的周末,情况更糟了:“我的胃里就像是有炮弹一样!”他边说边自豪地锤自己的肚子。几个月后,他消瘦不堪,在床上郁郁寡欢。

他于1989年1月18日去世,时年48岁。2月14日,伊丽莎白在伦敦的莫斯科路圣索菲亚希腊教堂安排了传统的纪念仪式,结果却相当戏剧化。在葬礼开始两小时前,萨尔曼·拉什迪的裁决公之于众。在拉什迪离开教堂时,迎接他的是一大批记者。作家保罗·泰鲁(Paul Theroux)跟他建议,“低头吧,拉什迪,不然下周你就会出现在这里了。”

跟我参加的其他葬礼仪式相比,查特文的葬礼更像是一起神秘事件。有人觉得仪式很漂亮,有人以为这里是戏剧训练营。马丁·艾米斯认为这是“一种他认识的人都无法理解的宗教”,是“布鲁斯对他的朋友和亲人们开的最后一个玩笑”。演员彼得·爱(Peter Eyre)从《李尔王》的排练现场赶来,穿着一身黑袍,不仅被误认为是牧师,还有教徒前来询问他如何皈依。真正的牧师谈到了痛苦的结束,但没有任何对查特文的赞美和回忆,只会讲英语的来客只能听懂不断重复的“布鲁斯”一词。布鲁斯·查特文本人并不存在于他自己的纪念仪式上,正如他崇拜的福楼拜曾说过的,艺术家不应该存在于他们的作品之中。尽管如此,这场仪式仍然充满了他本人的特点:矛盾,将静谧与大都市的繁忙结合,包含着各种故事,同时让人捉摸不透。

(翻译:李思璟)

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】

评论