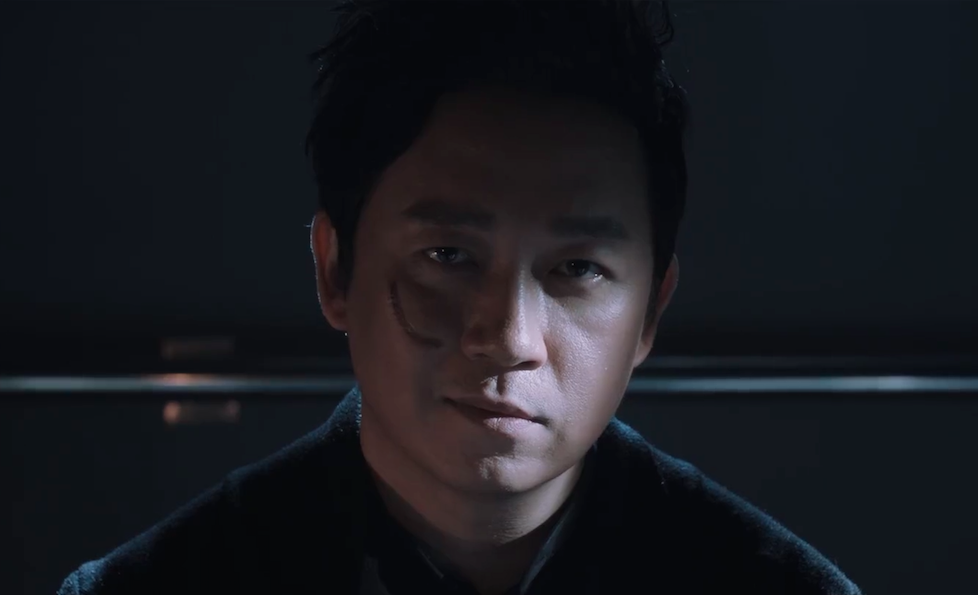

今年的“网剧之王”《白夜追凶》结尾的最后五秒,定格在这样一幅画面:饰演双胞胎兄弟的演员潘粤明坐在审讯室里,灯光将他的脸描成阴阳两半,有光的一半严肃、沉着、眼神难以捉摸,像是哥哥;而阴影里的一半嘴角挂着一丝玩世不恭的笑,像是弟弟。

《白夜追凶》的故事围绕着关宏峰、关宏宇这对同卵双生兄弟展开。哥哥关宏峰是刑警支队前支队长,刑侦经验丰富,保持着全队最高的破案率;弟弟关宏宇原本是一家物流公司的老板,却因一起一家五口的灭门案变成通缉犯,藏身哥哥家中。哥哥因在过去一次任务中误杀了同事而患上黑暗恐惧症,于是每当夜幕降临,兄弟俩就必须互换身份,弟弟是见不得光的通缉犯,哥哥则是黑夜的囚徒。

正邪两立、性格迥异的双胞胎兄弟交换身份,这并不是什么新鲜的设定了,向前追溯的话,在好莱坞的黑色电影(film noir)和19世纪兴起的哥特小说中都能找到原型。事实上,从希腊神话开始,双生题材在千年的文学艺术中,已经被用成了一个“烂梗”,形成了一个固定的叙事套路,这一套路甚至启发了精神分析学派,弗洛伊德就在其著名的论文《怪怖者》(The Uncanny)中就仔细分析了哥特小说家E.T.A.霍夫曼的多部作品,用“撞见分身”的例子来说明为什么童年压抑的欲望会成为长大后恐惧的来源。

但同时,对于“双生”意象的解读,又不能完全限定在精神分析的框架之内,在自恋情结、童年欲望、手足之争(sibling rivalry)之外,它还可以关乎畸形的身体、身份的认同、遗传与教养、机会与选择甚至是他者的政治……

从希腊神话到莎士比亚:身份混淆的喜剧与雌雄同体的想象

在古希腊罗马的神话传说和戏剧作品中,从来不乏双胞胎的故事。其中最著名的要数阿尔忒弥斯(Artemis,希腊神话中的月神和狩猎女神)和阿波罗(太阳神)这对双胞胎姐弟。但在文学作品中被反复书写的则是赫拉克勒斯(Heracles)和伊菲克勒斯(Iphicles)这对孪生兄弟的故事。

故事是这样的:底比斯将军安菲特律翁(Amphitryon)与堂妹阿尔克墨涅(Alcmene)从小便订下婚约,但在新婚前夜,宙斯变成安菲特律翁的模样诱奸了阿尔克墨涅。被蒙在鼓里的一对新人去找底比斯城的先知忒瑞西阿斯求助,先知揭露了宙斯的所作所为并预言宙斯将与阿尔克墨涅生下一个不朽的儿子。后来阿尔克墨涅生下了一对双胞胎,赫拉克勒斯和伊菲克勒斯,前者是宙斯的儿子,后者是安菲特律翁的儿子。而正如先知预言的那样,赫拉克勒斯成为了希腊神话中最伟大的半神英雄。

古罗马剧作家普劳图斯(Plautus)根据这个故事创作了滑稽剧《孪生兄弟》(Menaechmi),开创了这种以“双胞胎身份混淆”(mistaken identities of the twins)制造戏剧冲突和笑点的喜剧范式,后来,《孪生兄弟》成为了17世纪两位戏剧大师的喜剧作品——莎士比亚的《错误的喜剧》(Comedy of Errors)和莫里哀的《安菲特律翁》(Amphitryon)的故事蓝本和灵感来源。由于它的影响,直到19世纪浪漫主义运动和哥特小说兴起之前,双胞胎题材主要出现在喜剧中。

《错误的喜剧》是莎士比亚早期的作品,也是他最短一部戏剧,为了夸大喜剧效果,年轻的莎翁在《孪生兄弟》的故事基础上,又增加了一对双胞胎:两对双胞胎(安提勒斯兄弟和卓蜜欧兄弟)分别在一场海难中失散,由不同的家庭养大,直到他们成年后,小安提勒斯和小卓蜜欧才在寻亲途中路过以弗所岛,没想到这里恰好是他们的哥哥们生活的地方。两人不断被岛上的人错认,引发了一系列啼笑皆非的故事。

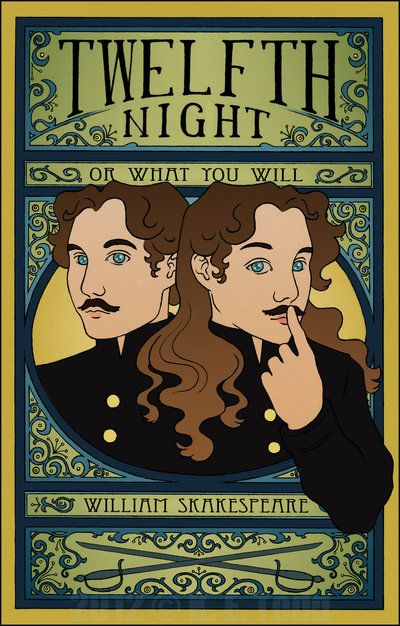

从今天的眼光看来,《错误的喜剧》是一部稍显稚嫩的莎翁作品,戏剧冲突主要围绕两对双胞胎外形上的相似展开,而在莎翁的另一部双胞胎题材的作品《第十二夜》中,双生的哲学意涵得到了更深的挖掘:同样是一场海难,让孪生兄妹西巴斯辛(Sebastian)和维奥拉(Viola)误以为对方已经去世。女扮男装的维奥拉在公爵府冒充男仆,却阴差阳错被伯爵小姐奥利维亚爱上,后来维奥拉的孪生哥哥出现,并对奥利维亚一见钟情,最终误会解开,西巴斯辛与奥利维亚喜结连理。

在最后一幕中,在海难中救下西巴斯辛的安东尼奥问兄妹俩,“你怎么会分身呢?把一只苹果切成两半,也不会比这两人更为相像。”在这里,莎翁借安东尼奥之口探讨了一种存在已久的关于雌雄同体的人类起源的想象,即人类最初的形态是一个雌雄同体的“整体”(the whole),后来被一分为二,只用通过性爱才能重新结合。

正如阿里斯托芬在《会饮篇》开篇所说,在宙斯将人像等待腌制的花楸果(sorb-apple)一样切成两半之前,“人的形体是一个圆团,腰和背都是圆的,每人有四只手、四只脚,头和颈也是圆的,头上有两副面孔,前后方向相反,耳朵有两个,生殖器有一对,其他器官的数目都依比例加倍。”而人与人之间的欲望和吸引,正是源于这种想要恢复原始的“完整”状态的强烈渴望,一对同卵异性的双胞胎,无疑是对这种“完整”状态的最好比喻。因此,在《第十二夜》中,双胞胎的人物设定不仅是为了制造“身份混淆”的“梗”,更重要的是借用双生意象来探讨爱情和欲望的根源。

从哥特小说到精神分析:“分身”意象与“怪怖”理论

莎翁的时代过去后,双胞胎题材在文学中一度沉寂,直到19世纪初浪漫主义运动和哥特小说在欧洲兴起。但在这一时期的文学作品中,双生意象不再局限于血缘上的双胞胎,而是更多地以“分身”(Doppelgänger)的形式出现。Doppelgänger是一个德语词,据说最早是由德国浪漫主义文学先驱让·保罗(Jean Paul)发明的,指的是两个相貌非常相像的人同时出现(直译为“double goer”或“double walker”)。大诗人雪莱和歌德都曾在书信或自传中写到过撞见自己“分身”的经历,爱伦·坡和陀思妥耶夫斯基也创作过有关“分身”的小说(《威廉·威尔逊》和《双重人格》)。

在爱伦·坡以第一人称叙述的短篇小说《威廉·威尔逊》(William Wilson)中,男主角威廉·威尔逊在寄宿学校时遇到了一个与他同名同姓、同年同月同日生的男孩,不仅如此,这个男孩还能轻而易举地模仿他的步态举止、穿着打扮,甚至说话的声音强调;唯一不同的是,男孩似乎患有某种先天疾病,无法高声说话,总是发出细微的耳语。在威尔逊看来,这个分身“虽然聪明才智和人情世故并不比他高明,但道德感却远胜于他”,有一天他终于忍受不了他的道德监督,趁夜深潜入他的宿舍,像捉弄他一下,撩开床帏的一刻,威尔逊吓出一身冷汗,原来男孩的脸也变得与自己一模一样。

那天之后,威尔逊离开了寄宿学校,但“分身”却没有因此消失,他一直跟着他,从伊顿公学到牛津大学,从伦敦到巴黎,在他在牌局中作弊、在酒精中沉湎的时候,“分身”都会出现当中戳穿或者教育他一番。最后在罗马的一次艳遇又被“分身”破坏之后,怒不可遏的威尔逊将“分身”拽进客厅与之决斗,并一剑刺中他的胸口。这时,房间里突然竖起了一面镜子,威尔逊走近一看,才发现镜中的自己面色苍白,血迹斑斑,步态凌乱,虚弱地摇晃着。威尔逊又开口了,这次不再是低语:“你赢了,我败了。不过,从今以后,你也死了。”

在今天的人们来看,这是一个再典型不过的精神分析案例,威尔逊撩开床帏,看到另一个威尔逊的脸的一刻,是一个教科书般的“怪怖者瞬间”(uncanny moment);而最后他刺死镜子中的自己的桥段,又令人不得不联想到拉康的镜像理论。

事实上,精神分析学派的诞生本来就与哥特小说有着重要的历史渊源,德国哥特小说家E.T.A.霍夫曼就曾被弗洛伊德称为“怪怖文学无与伦比的大师”(the unrivalled master of the uncanny in literature)。他曾写过多部含有“分身”情节的小说,其中比较有名的一部叫做《魔鬼的万灵药》(The Devil’s Elixirs),与《威廉·威尔逊》类似,《魔鬼的万灵药》是关于一个被魔鬼诱惑的天主教僧人与他的分身纠缠一生的故事。这个故事之所以出名,是因为他被弗洛伊德写入了那篇著名的论文《怪怖者》(The Uncanny)。

在《怪怖者》中,弗洛伊德对“uncanny”的德文“unheimlich”做了详细的语义分析。“unheimlich”指的是一类令人感到恐惧的事物或场景,它们之所谓令人恐惧,不是因为本质上陌生或者异质,而是由于在不断受到压抑的过程中,一些曾经熟悉而亲切的事物异化了;换言之,真正令我们恐惧的,是一些我们深埋于心中的熟悉的事物,一些无法公开的秘密忽然出现在我们眼前,而由于长期的压抑,它们已经变得有些扭曲和诡异,最常见的“怪怖瞬间”就是老房子闹鬼,最后发现“鬼”是旧日相识,但已面目全非。

在弗洛伊德看来,“撞见分身”也是一个典型的“怪怖瞬间”,想象一个与自己一模一样的分身,往往是儿童自恋的表现,但随着年龄增长,这种自恋逐渐被压抑,直到长大成人之后的某一天,他在现实生活中撞见了那个与自己一模一样的人,压抑已久的童年欲望被赤裸裸地外在化,具象地呈现在自己眼前,它便不再是美好的想象,而成了恐怖的来源。

孪生姐妹V.S.孪生兄弟:大众文化与性别偏见

二十世纪之后,“双胞胎”或“分身”的意象也开始进入大众文化,尤其是电影工业。而由于不同历史语境下,大众文化所携带的性别规范,电影对“双胞胎姐妹”和“双胞胎兄弟”也有一些“区别对待”。

在好莱坞的历史上,曾有过两个“双胞胎姐妹”题材电影的创作高峰,分别是1940年代兴起的女性电影和1990年代流行的惊悚片。它们中的大部分都将双胞胎姐妹之间的关系塑造为“好女孩”和“坏女孩”争夺一个男人的战争。“好女孩”被动、温柔、诚实、有奉献精神,坏女孩”则是“黑色电影”(film noir)中典型的“蛇蝎女郎”(femme fatale):性感、大胆、争强好胜又富于欺骗性。有时,影片还会给坏女孩加入一些神经质或超自然的特质,以加深人物邪恶的一面。

这种角色设定反映了一种男性对于女性的极端二元化的刻板印象,即女性只分为“处女”和“婊子”两种,任何一个女人都必然地落入这两种类型中的一种。而影片的结局——“坏女孩”死掉,“好女孩”赢回了曾经被坏女孩诱惑的男人——则带有一种道德教化的意味,它告诉女人:性愉悦是暂时的,从长远看,最终可以留住男人的还是美德。

到了1990年代,惊悚片中的双胞胎姐妹总体上没能逃出处女和婊子的二分设定,但其中一个值得注意的变化是,集全部的女性传统美德于一身的“好女孩”开始被塑造为一个性冷淡的糟糠之妻,“不性感”成为了她的原罪;而“坏女孩”抢男人的动机也发生了变化,她不再需要一个称心如意的丈夫,而是要满足她贪得无厌的性欲,在成功占有了一个男人之后,她不会选择嫁给他,而是把他杀掉。

除此之外,90年代的惊悚片通常不会以“美德的胜利”作为结局,美德不再能得到表彰,相反,“好女孩”的性冷淡必须被治愈。“坏女孩”的作用也不再是好女孩的陪衬,她的出现让“好女孩”发现了“另一半的自己”。于是,在影片的结尾,“坏女孩”照例死去之后,“好女孩”成为了双胞胎姐妹的合体,这种“合体”通常是通过一个“好女孩”假扮“坏女孩”勾引自己丈夫的桥段来呈现的。同时,在这一过程中,曾经出轨的丈夫也会象征性地受到一些戏弄或惊吓作为“惩罚”。虽然这种设定在某种程度上突破了处女和婊子的二分,但事实上,它仍是按照男人的想象和需要,创造了一类集“贤妻”与“辣妹”于一身的“完美”女人,《孪生姐妹》(Twin Sisters)和《镜中佳人I&II》(Mirror Images I&II)都是这一类型的电影。

与双胞胎姐妹之间的单一矛盾(争夺男人)不同,双胞胎兄弟之间的差异相对多样,《白夜追凶》中的双胞胎兄弟就可以代表一些常见的人物设定:一个守法(通常是警察),一个是罪犯;一个强壮(弟弟关宏峰是退役军人,获得过部队散打冠军),一个孱弱(哥哥关宏宇没有功夫,还经常因为黑夜恐惧症昏厥);一个世俗(弟弟被通缉前混过黑白两道,社交能力强),一个清高(哥哥面冷心冷、自我封闭);一个顾家(弟弟对女友很好,女友生下了两人的孩子),一个自我(哥哥孤身一人,亲密关系无能)等等……

更重要的是,即便双胞胎兄弟中有一个相对正面、另一个相对反派,他们之间的关系也并非一定对立,兄弟之间的合作也很常见,而在矛盾出现时,兄弟情谊常常可以战胜分歧。比如在《白夜追凶》中,即便得知哥哥是陷害自己的罪魁祸首,弟弟还是选择“和他一起扛”。姐妹情谊总会因男人破裂,而兄弟情谊则往往超越男女之爱,甚至正邪对立,这似乎是一个深植于大众文化中的性别偏见。

关于孪生兄弟之间的情谊,一个有趣的例子来自弗洛伊德的一份病历。在一条不起眼的脚注中,他写到:“我认识一对双胞胎兄弟,性欲都十分旺盛。哥哥非常受女性欢迎,和成年女子甚至小女孩都有过数不清的艳遇。弟弟一开始也走这一路线,但由于经常‘入侵哥哥的领地’,或者由于长相相似而在亲密场合被女伴认错,弟弟渐渐变得不开心。他克服这一困境的方法是,把自己变成同性恋,他将女人留给了哥哥,为了他退出了争夺。”

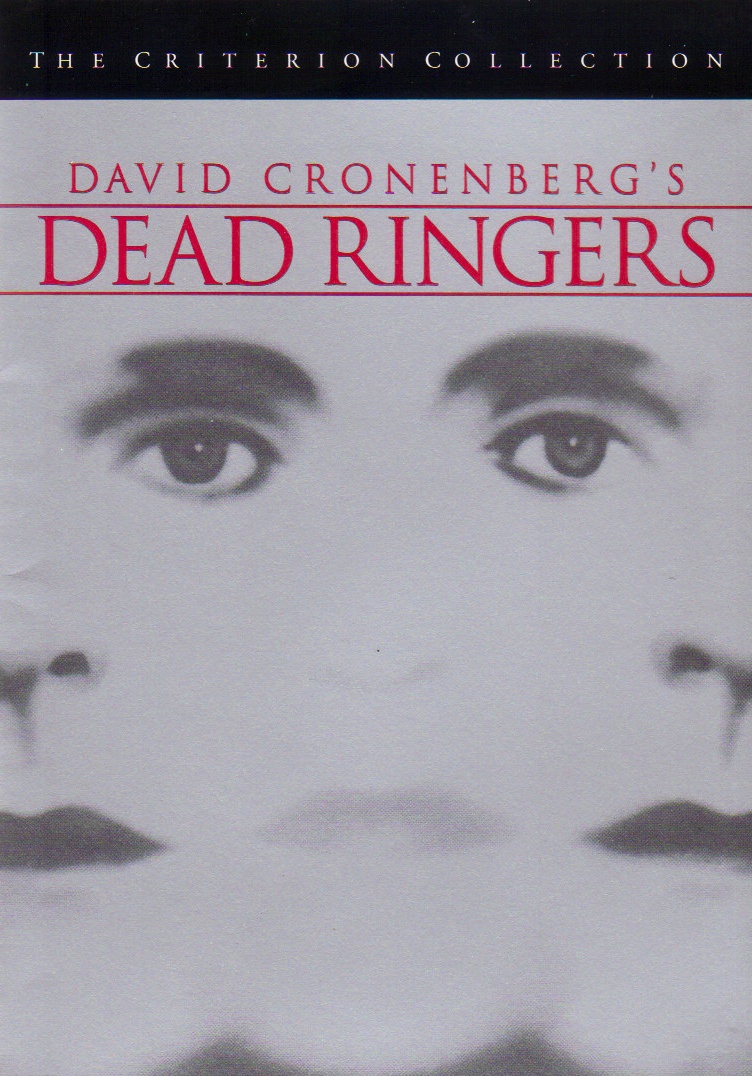

在这个案例中,兄弟之间的情谊不仅比男女之爱更重要,并且可能导向(或者转化为)一种同性之爱。而随着性别文化的不断开放,双胞胎兄弟之间的同性之爱、女性化的男性身体和男性气质也在一些艺术电影中有所呈现。柯南伯格的电影《孽扣》中也有这样一对双胞胎兄弟,哥哥和弟弟从小兴趣相投,长大后一起经营一家妇科诊所,直到他们同时与一位女病人发生关系,弟弟才逐渐意识到自己与哥哥的区别,哥哥把女病人当做一个游戏或者说实验的对象,而弟弟则渴望一段真正的感情。当女病人劝弟弟疏远哥哥,过自己的生活时,弟弟回答说:“可是他吃下去的药也会进入我的血液。”与哥哥的隔阂最终使弟弟精神崩溃,兄弟俩同归于尽。

尾声:用烂了的双生叙事,是经典还是俗套?

行文至此,或许你已经意识到,在过去几个世纪的文学和影像书写中,双胞胎已经变成了一个“烂梗”。这个“烂梗”曾被纳博科夫在小说《绝望》(Despair)中毫不留情地嘲讽过。

《绝望》是纳博科夫旅居柏林期间创作的小说,1934年开始在前苏联的文学期刊《当代废料》(Современные записки)上连载,随后于1936年出版,后来又由作者本人翻译成了英文。小说讲述了濒临破产的巧克力工厂老板赫尔曼(Hermann)在布拉格街头遇见了流浪汉菲利克斯(Felix),赫尔曼认定菲利克斯就是自己的“分身”,并试图借此策划一起“完美谋杀”:先诱骗菲利克斯假扮自己再将他杀掉,骗取人身保险。但在杀死菲利克斯之后,赫尔曼不仅没有骗到保金,还很快被抓,原来菲利克斯根本就不是他的“分身”,两人毫无相似之处,这一切都是赫尔曼一厢情愿的想象。

更有趣的是,赫尔曼策划他臆想中的“完美谋杀”的同时,他还将整个过程写在自己的日记中,于是在结尾处,小说转向了日记体叙事。日记显示,赫尔曼被捕的那天,恰好是四月一日。

包括法国哲学家萨特在内的许多评论人都认为《绝望》是对陀思妥耶夫斯基的戏仿,因为在后者的作品中,“分身”是一个反复出现的主题(包括前文中提到的《双重人格》)。事实上,这部小说在题目中就暗示了作者的意图,精通法语的纳博科夫肯定知道,“despair”在法语中就是“对子”的意思(des pair),同时它又可以指“拆散一个对子”(dis-pair,undo a pair)。借由这个不成立的分身的故事,纳博科夫嘲讽了创作实践中的唯我论倾向,以及“分身”梗的陈词滥调。

而曾创作过《成为约翰·马尔科维奇》和《纽约提喻法》等经典作品的好莱坞金牌编剧查理·考夫曼,在2002年的电影《改编剧本》也曾以一种近乎“行为艺术”的方式调侃过“剧情不够、双生来凑”的俗套。考夫曼1997年接手了一个改编剧本的项目,要将《纽约客》撰稿人苏珊·奥尔琳写的关于一个“兰花大盗”的非虚构故事搬上银幕。由于他不想将其变成一部集结犯罪、爱情、动作等元素的“好莱坞大片”,考夫曼在创作过程中遇到了前所未有的困难,后来他干脆将他痛苦的创作经历写成了一个剧本。

有趣的是,在《改编剧本》中,考夫曼为自己虚构了一个双胞胎弟弟——唐纳德·考夫曼。唐纳德是一个满脑子俗套的商业片编剧,但正由于他的介入,才使这个关于一个处于事业瓶颈期的编剧如何在反复的自我否定中痛苦挣扎的故事,有了所谓的“戏剧冲突”,让剧情回归到“双生叙事”的套路上来——先是弟弟的商业成功给了哥哥压力,后来是两兄弟一起创作、并肩战斗,弟弟为了哥哥牺牲,哥哥活成了两兄弟的合体的故事。考夫曼用这样一个自我调侃的故事告诉我们,在好莱坞的电影工业下,“双胞胎”的叙事套路是多么的顺理成章、不可抗拒,不仅因为它依附于商业类型片的强大逻辑,更是因为,与一个和我们亲密又对立、相似又不同的“他者”(或者说是“另一个我”)的紧张关系轻而易举地就能赢得观众的共鸣。

这或许是双胞胎题材长久以来在文学艺术作品中被反复书写的原因——从希腊神话到莎士比亚,从哥特小说到黑色电影,它关乎自恋、关乎身份认同、关乎一个潜在自我,关乎命运和选择。必然与巧合的主题在对人工智能和“复制人”的恐慌甚嚣尘上的今天,也许还会焕发新的生命力。

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】

评论