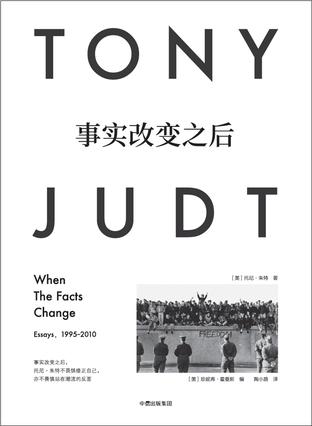

按:我们读到的上一本托尼·朱特(Tony Judt),是他的思想自传《思虑20世纪》。朱特与耶鲁大学历史系教授蒂莫西·斯奈德的一系列长谈之中,朱特精到地解释了20世纪的理念以及政治许诺的危险之处,《思虑20世纪》是朱特一生的思想之舞,是一部关于过去之书,也是我们应为之努力的未来的一份申辩。今年最值得期待的新书之一,是由其遗孀珍妮弗·霍曼斯整理出版的朱特的最后一本文集《事实改变之后》(When the Facts Change: Essays, 1995-2010),收录了他作为一位公共知识分子所写作的诸多重要文章。

这本文集收录了托尼·朱特1995-2010年的文章,集合了一些不断被讨论的话题:欧洲和美国、以色列和中东、记忆与遗忘等。这是一本关于我们这个时代的书籍,这个时代在走下坡路:历史从1989年的革命带来的希望和可能跌入“9·11事件”,伊拉克战争和中东危机加深所带来的混乱、破坏和失败之中。阅读书中的这些文章,我们可以再次听到了他对我们的警告:我们正在目睹“经济时代”在崩溃之后进入到“恐惧时代”和“新的不安全的时代”。“我们真正要做的并不是去说过去不是什么样的,而是去说过去是什么样的——以现有的证据为基础,以正确、公正的视角去讲述一个有说服力的、表达清晰的历史。”朱特以一种公正的视角、清晰的道德判断和绝佳的智识标准,提醒我们这个时代潜藏的危机,让我们在走进21世纪时不忘回顾20世纪的历史,亦使我们更加接近当下世界的真相。《事实改变之后》也是一本有着朱特个人印记的书,记录下他对铁路与火车的痴迷,也收录了他与儿子丹尼尔·朱特的对话。

经出版社授权,界面文化(ID:Booksandfun)节选了本书的序言《真诚之心》,以飨读者。

《真诚之心》

文 | 珍妮弗·霍曼斯 译 | 陶小路

能让我写出这篇序言的唯一办法是将托尼这个人与他的思想分开,否则,我会一直谈论他这个人(1993年这个我爱的男人成了我的丈夫,直到他2010年去世),没法去谈论他的思想。当你在阅读这些文章时,我希望你也能把注意力放在这些思想上,因为这是些好的思想,也因为它们是托尼“真诚之心”的产物。“真诚之心”可能是托尼最喜欢的一个词,这也是他设定的最高标准。我想,他的意思是指在写作时不要去算计,也不要玩弄技巧(无论是在智力上还是其他方面上),给读者提供干净、清晰且诚实的叙述。

这是一本关于我们这个时代的书籍。这个时代在走下坡路:历史从可能的高点跌入“9·11”事件、伊拉克战争与中东危机加深所带来的混乱、破坏和失败之中;另外,在托尼看来,一些事与愿违的政策让作为一个共和国的美国陷入衰落之中。随着事实的变化和事件的发展,托尼发现自己不幸地日益站在了潮流的相反方向,他运用自己的全部智慧去改变承载观念之舟的方向,不管他能带来的改变有多微弱。他的努力伴随他的早逝戛然而止。

这本书对我来说是一本非常个人的书,因为“我们的时代”也是我与托尼在一起的时代:本书收入的早期文章的写作时间正是我们刚结婚的前几年,也是我们的儿子丹尼尔诞生的时间;再往后我们一起在维也纳、巴黎、纽约生活,之后我们的家庭又添了一名新成员,二儿子尼古拉斯出世。我们在1989年走到一起并非巧合,当时我是一名纽约大学的研究生,托尼在纽约大学任教。1991年夏天,我在中欧各国游览,回国以后我想知道更多有关中欧的事情,有人建议我找托尼做我独立研究的指导老师。

于是我便找到了他,我们的恋情开始于一本本有关欧洲的政治、战争、革命、公正、艺术的书籍和围绕这些话题展开的谈话。我们的约会与通常的约会不同:我们的第二次“课程约见”是在一家餐厅里的餐桌上进行的。托尼把书放在一边,点了酒,开始跟我说起他在共产主义时代的布拉格的经历,又说起1989年天鹅绒革命之后不久的一个深夜他走在被雪覆盖的安静的广场和街道上,对历史命运所发生的转折心生敬畏——那时我们已经对对方很有感觉了。我们一起看电影,看艺术展,吃中餐,他甚至还亲自下厨(不过他做得不好)。最后,他邀请我一起去欧洲,这是我们谈恋爱期间的关键事件,我们去了巴黎、维也纳、布达佩斯,我们在风暴中惊心动魄地开车经过了辛普朗山口(我开车,当时他有偏头痛)。在火车上,我看着他像一个在糖果店的孩子那样扑在列车时刻表上研究出发和到达目的地的时间:采尔马特、布里格、佛罗伦萨、威尼斯。

我们拥有了一场美妙且带有欧洲色彩的恋情,我们的这场恋情是托尼对欧洲的爱的一部分,正是他对欧洲的爱让他选择了这样的生活,选择了自己终生的工作。有时,我觉得他甚至认为自己是欧洲人。但是,他并不是欧洲人。当然,他会说法语、德语、意大利语、希伯来语、捷克语以及一些西班牙语,但他在这些地方从来没有“回到家里”的感觉。他更像一个中欧人,但也不完全是,中欧对他而言只是他专业研究的对象,以及他的祖辈曾经生活的地方(他的祖辈来自俄罗斯、波兰、罗马尼亚和立陶宛等地),他并没有经历过中欧的历史。从习惯和教养上来说,他身上有非常英国人的特征(他可以毫不费力地在他童年时说的伦敦方言和自信满满的牛津、剑桥口音之间切换),但他也不是真的英国人,因为他身上有犹太人的特征,太中欧。并不是说他在这些地方受到孤立(虽然在某些情况下他曾有过被孤立的经历),主要是因为他对自己身上所有这些身份特质都很依恋,所以无论是哪种他都不能割舍。

因此,虽然我们从一开始就在纽约定居,我们在一起的很多时间不是在别处生活便是计划去别处生活。我们是打包能手,我们经常开玩笑说我们将来要写一本书,书的名字就叫:“家在欧洲:你需要知道的所有有关学校和房地产的信息”。到目前为止,我给托尼的最好的礼物是给他订了托马斯·库克欧洲时刻表(Thomas Cook European Timetable)。

2001年以后他才真正安定下来。这部分是由于他的身体出了问题:那年,他被诊断出患有严重的癌症,医生给他动了大手术,还做了放疗以及其他会对体力造成很大消耗的治疗。部分是因为“9·11”恐怖袭击之后旅行变得越来越难,恐怖袭击事件本身给人们带来的恐惧再加上他的病情,让他想待在家里陪陪我和孩子们。不管是什么原因,在之后的时间里,他慢慢变得像一个美国人了,虽然这种倾向并不明显。具有讽刺意味的是,这段时间正是他有非常重大的理由批评美国政治的时候。他获得了美国公民身份,在考试之前的几周他会跟孩子们说“来考我”,他们会兴高采烈地一题题考他,也不管他之前在牛津大学教过几年的美国政治。2003年左右,我发现他的想法变了,他在写作时开始用“我们”而不再用“他们”,比如本书中一篇文章的题目:“我们生活的方式”。

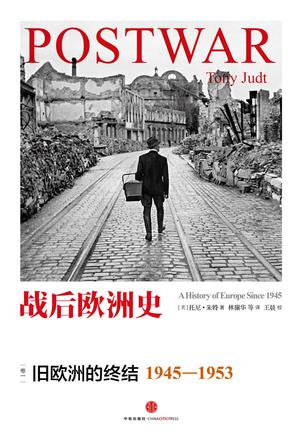

本书所收入文章的写作时间与托尼在雷马克研究所工作的时间正好吻合,托尼于1995年建立了这个研究所,直到他去世前一直担任着研究所主任一职。托尼建立这个研究所的宗旨有两个:拉近欧洲和美国之间的距离,拉近历史与当代政治之间的距离,而这也正是他写作的主题。与此同时,他在写《战后欧洲史》(Postwar,2005年出版),每一天,这个庞大的工程对他的体力、智力和纪律性都是一种挑战,特别是当时他刚刚从癌症中康复。我很清楚地记得他坚持去写收入本书的文章时的疲惫和决心,尽管用他自己的话说当时的他正身陷《战后欧洲史》写作的“困难时期”。我担心他会对自己要求过高,但现在回想起来,我知道他之所以去写这些文章是因为他必须写。当他沉浸在《战后欧洲史》的写作中时,他也看到了我们这个时代潜伏的危机,这些文章便是他观察的结果,他通过这些文章对我们(尤其是“我们”美国人)发出请求:在走向21世纪之时不要忘记回顾20世纪发生的历史。

托尼·朱特 著 林骧华 等

三辉图书·中信出版社 2014-9

因此,这是一本文集,但它也是一本让托尼不断探讨的问题的集合:欧洲和美国,以色列和中东,公正,公共领域,国家,国际关系,记忆与遗忘,历史(最重要的一个)。阅读书中的这些文章,我们又一次听到了他对我们的警告:我们正在目睹“经济时代”在崩溃之后进入到了“恐惧时代”(参见第23章:创新的破坏)和“新的不安全的时代”(参见第24章:社会民主主义的生与死),我们看到他对未来政治发展的方向感到担忧和沮丧。他对未来有许多预期,他的观察敏锐。我认为,在这些文章中,你会看到托尼既是一个头脑清晰,相信事实、事件、数据的现实主义者,也是一个追求过上一种良善生活,不只为自己也为社会而生活的理想主义者。

我将这些文章按时间顺序也按主题进行了排列、分组,因为时间顺序是他最为在意的事情之一。他毕竟是一个历史学家,文本碎片化(textual fragmentation)或者瓦解叙事(narrative disruption)这样一些后现代主义的流行手法让他难以忍受,特别是在历史写作中。他对那种认为单一的真理并不存在(难道这不是很明显的么?)的观点没有兴趣,对将文本进行这样或那样的解构也没有兴趣。他认为,我们真正要做的并不是去说过去不是什么样的,而是去说过去是什么样的——以现有的证据为基础,以正确、公正的视角去讲述一个有说服力的、表达清晰的历史。时间顺序不仅仅是一个专业或者文学上的惯例,从历史上看,它甚至是一种道义上的责任。

再来说些有关“事实”的事情:我从来没有见过任何比托尼更认事实的人,孩子们一开始就了解他们父亲这一点。这本书的名字是今年19岁的丹尼尔取的,它来自凯恩斯的一句话(可能不是凯恩斯说的),这句话是托尼的最爱:“当事实改变之后,我的想法也随之改变。您呢?”我很早就通过一件家事了解了托尼的这个特点,这些家事总是能让人很好地看清一个男人。刚结婚时我们在新泽西普林斯顿买了房子(他的主意),但这间房子更多只存在于理论上而非现实中。理论上,托尼想住那里,但我们都住在纽约或者在欧洲旅行或者在去其他地方的路上。最后,我想把房子卖掉,一方面我们为了这座房子花了很多钱;另外,坦白说,生活在那里让我感到惶恐。之后我们就应该怎么处置房子进行了漫长而艰难的讨论,然后讨论变成了辩论,辩论就房子和家庭在情感、历史、地理上的意义以及为什么这座房子适合或者不适合我们等问题上展开,最后我们陷入沉默,两人都愤愤不平,局面陷入僵持。

与托尼争论是个真正的挑战,因为他很擅长运用辩证,可以把你提出的任何观点变成反对你的观点。最后,绝望中的我做了一个战略性举措,我列了一个表格,在表格里列举出了一个个事实:经济状况,通勤列车时刻表,票价,需要在宾州车站停留的总时间,工作。他仔细地研究了表格,然后当即同意把房子卖了。没有遗憾,没有悔恨,没有指责,没有必要进一步讨论,他已经开始做下一个计划了。他的这个特点让我很惊讶,也很钦佩。这使他具有一种清晰的思维,他不会执着于自己的想法,或者执着于他的语言(这是我后来发现的)。当事实改变之后,当别人提出了一个更好的、更有说服力的观点,他就会改变主意,然后继续前进。

他有很强大的内在确定性。这种确定性不是一种存在意义上的特征,而是他通过巨大的付出换来的:他阅读、吸收、记忆了大量的事实,用他的话说,他知道许多“真实的事情”,在这方面他比我见过的任何人都要强。也是因为这个原因,他不喜欢社交活动或者聚会:从某种意义上来说,他很害羞,他宁愿待在家里看书。他说比较起“聒噪阶层”让人分神的“喋喋不休”,他能从书本上得到更多。他的记忆力几乎如机器一般,在确定自己的立场上他迅速且果断,他运用自己过人的知识储备和善于分析的头脑审视给定的问题。这不是说他绝对地相信自己,和所有人一样,他也有情绪激动的时候,在这些时候他的理性和良好的判断力会弃他而去,但这些时候大多发生在他的生活中,不会出现在他的写作里。在思想上他不是一个怀疑者;他的头脑可以让他很好地调用各种思想和论点,且不会产生混乱。

他是一个很好的写作者,因为他经常会像一名工匠一般打磨自己的文字,直到它们达到自己内心的标准。在写作上他有一套系统,本书里的所有文章都是按照同样的方法写就的,即使是在2008年到2010年的生病期间(当时他已经四肢瘫痪)写就的文章也不例外。首先,他会尽量阅读有关某个主题的所有资料,并在黄色信笺簿上做大量笔记。然后他开始写概述,他会用不同的颜色标出A,B,C,D,然后再细分:A1i,A1ii,A2iii等(又用掉更多的黄色信笺簿)。然后他会老僧入定般在餐桌上一坐好几个小时,将笔记上的每一行,每个事实、日期、观点或思想在概述中安排一个位置。接下来的是最困难也是最核心的一个环节,他会将所有的原始笔记按照他给其在概述中分配的位置的顺序重新誊抄一遍。等到他坐下来开始写文章的时候,他已经抄写了两遍,需要知道的大部分内容他也都记住了。然后,他会把自己关在屋子里一天写作8小时,直到全文完成。最后再对文章进行“润色”。

病倒之后,他的写作方法并没有变。需要有人充当他的助手帮他翻书页、收集材料、上网搜索、打字。他在四肢瘫痪后重新教会了自己在与别人合作的情况下如何去进行思考和写作这些最私人的活动,这要归功于他头脑所具有的非凡的灵活。他有一名助理,但他需要在脑中凭记忆完成大部分工作,写作、整理、编目,按照概述A,B,C,D的顺序在心里面重新抄写一遍笔记。他的工作通常在晚上完成,然后早上由我或者两个孩子或者护士或者他的助手打印出来。

在我看来,这不只是一种方法,这是他头脑的地图。逻辑,耐心,让注意力高度集中,精心地去构思论点,严谨地关注事实和细节,相信自己的信念——和大多数写作者不同,他的写作很少偏离他最初的想法。他遇到的困难在于内心,而那些又是他无法完全看到或知道的:不是“既成事实”,而是“内在事实”,这些事实就在那里,就像他头脑中的一个事物。这其中最明显的事实便是他作为犹太人的身份。

对于托尼来说,犹太人的身份是与生俱来的,这个事实很早就存在于他的头脑中。这是他所拥有的唯一明确的身份。他不信犹太教,他从来没有去过犹太教堂,他也从来没有在家里进行过宗教活动;他喜欢引用艾萨克·多伊彻(Isaac Deutscher)所说的“没有犹太人色彩的犹太人”(托尼的父亲乔在他还是个孩子时给了他艾萨克·多伊彻的书)。如果他谈到了自己的犹太人身份也都是在说往事:星期五晚上去伦敦东区讲意第绪语的爷爷奶奶家里吃晚餐;他的父亲(犹太人的特征非常明显)的世俗人文主义(“我不相信种族,我相信人类”)以及他母亲坚决放弃自己的犹太人身份的态度,英国女王在电视机上出现时她会起立,她不想给她的孙子割包皮,她怕“艰难时代”再次降临;还有他的祖父以诺克,我们俗语里说的“流浪的犹太人”就是在说他这样的人,他的行李总是收拾好的,他让自己一辈子的大多数时间尽量花在路上。

再来说另一个有关帽子的事实。若干年前,我们去纽约上东区的一座犹太教堂参加一个好友的女儿的成人礼。我们本来就已经去晚了,在我们坐着往城郊方向行驶的出租车快到目的地时,托尼开始惊慌失措起来:他忘记戴帽子了。我问他:帽子真的有那么重要吗?我们本来已经晚了,如果他回去拿的话会错过成人礼的一些环节。能不能不戴帽子?他表示不行,他不戴帽子不能去。他那种突然表现出来的强烈的莫名焦虑让我很惊讶。于是他回去取帽子。那是顶很精致的老式帽子,我不记得之前见过这顶帽子。他溜进了教堂去找我,这时他惊奇地发现他是唯一一个戴帽子的人,其他的客人都打着黑色领带。他很愤然,有点生气,但更多是感到迷茫,很显然也感到格格不入。这是哪门子犹太人呢?

托尼曾经有过成年礼。(他父亲后来解释说:“我们尽了我们的义务。”)他在青年时期还是一名充满激情的犹太复国主义者(后来醒悟过来),他的希伯来语水平不错,1967年第三次中东战争期间他在以色列担任翻译。在我们的孩子年幼时,我们都同意他们至少应该接受一些宗教教育。我是新教徒家庭出身,但我是无神论者,所以我们很快就放弃了把孩子送到主日学校的想法。我们找来一个犹太神学院的研究生(他叫伊泰),每周到我们在华盛顿广场的公寓教孩子们希伯来语、《圣经》历史和文化。不给孩子们举行成年礼是托尼的决定。这意思在我看来很明确:孩子们接受的显然是美国式教育,托尼想让他们在美国式教育的范围之内知道那顶帽子是怎么来的以及为什么会有帽子。在那之后,一切由他们自己决定。他们后来都坚持认为自己并不觉得自己像犹太人,随后谈话迅速转到了纳粹大屠杀。尼古拉斯不失时机地表示自己并不需要是犹太人才能理解大屠杀的悲惨。他们的矛盾心理让托尼感到惊讶,但他没有为此感到烦恼;他们毕竟没有他的过去。

说到大屠杀,一个很了解托尼的朋友曾经对我说托尼从来没有写过关于大屠杀的文章,他说托尼的研究中心是19世纪和20世纪初的历史,然后就直接跳到战后的历史了。这没有错,但是,战争和杀戮在《战后欧洲史》这本书中居于中心位置,他的许多其他作品也是如此,即使战争和杀戮并非这些作品的主题。《战后欧洲史》的“跋”的标题是“来自死亡之屋”。

《战后欧洲史》出版后不久,我对托尼把这本书献给我表达了谢意,但是我也告诉他我知道他在内心深处也将这本书献给了“托妮(Toni)”。他听到后哭了,他不是一个轻易或者经常哭泣的人。这个与托尼同名的女孩是他父亲的表妹,她死在奥斯威辛集中营。她是这本书中的魂,长久以来有关她的记忆一直萦绕在托尼心中。是内疚吗?也许。可这并不是幸存者会感到的那种内疚,毕竟他1948年才出生,但是我慢慢相信,这种感觉成了他的脑海中的某种黑洞,沉重,就像邪恶或魔鬼,不可被理解,历史上的这一刻和他犹太人身份的这一面都在这个黑洞之中。这种感觉并不分明,很感性,但在我看来很清楚的是托妮的悲剧成了他生活的一份责任,从某种程度上托尼的“真诚之心”也与之联系在一起。

这就要谈到以色列了。托尼从2002年开始写了一系列的文章,他在这些文章中表达了自己的立场,希望能够找到务实的解决方案。我希望这些文章能让人知道他是怎样谈论这个敏感的话题以及为何要去碰它的。《另求他途》一文发表于2003年,文章发表后,媒体上许多人对托尼发出丑恶的威胁,并对他进行了恶毒的人身攻击,这让我们看到了一个可悲的事实:公开讨论这个问题至少在美国是不可能的。托尼在这篇文章以及之后的文章中表达的意见读者读文章便知。我要告诉各位的是托尼的立场激起了很多人的愤怒;另外,他为以色列的政治变得越发顽固和种族主义而感到深深忧虑。

托尼的那篇有关犹太定居点的文章于2009年6月发表在《纽约时报》(New York Times),随后他的一个同事写信给他:还要做什么?他想对这个问题做一个回答,但是当时他病了,且病情迅速恶化,随之而来的并发症让他疲于应对。尽管如此,他仍然很坚定地要就这个问题写文章,后来写了一篇充满活力、雄心勃勃的回应。他的助理不知疲倦地协助他写作,在托尼口述文章并对文本进行修订期间,他的助理经常连吃饭或者喝水的时间都没有。他给这篇文章起的标题是:“还要做什么?”我们对文章进行了详细讨论。我觉得这篇文章达不到他平时的水平,我也这么跟他说了。托尼当时的身体情况让他很懊恼,因为无法将文章的论点打磨到能让他满意的水平,于是便将这篇文章搁在了一边。

现在再来读这篇文章,我发现我并不是完全清楚托尼将它搁置一旁的原因。他在文中表达的这些想法依然很有说服力,虽然有些地方有漏洞(也只在这些地方有漏洞)。他为何没有把文章完成呢?我现在来发表它是正确的做法吗?我不知道他会怎么做,但我把这篇文章收到本书里,因为我能在这些文章中看到一种真正的智识的勇气,也许正因为它还处于没有被完全加工的状态。托尼反对教条,反对为达目的不惜代价的做法,反对顽固的立场;他不拒绝随着事件的发展重新谈论之前的问题(读者们可以注意到在这篇文章里他重又回到了两国解决方案),最大程度地去发挥想象力,让历史、道德以及务实的态度(既成事实)对这个看似无解的问题产生影响。在这样一个无论对个人还是对政治而言都无可奈何的处境下,他希望能给出自己诚实、明确的说明。

[美]托尼·朱特 著 陶小路 译

三辉图书·中信出版集团股份有限公司 2018-01

同年,阿莫斯·埃隆和莱谢克·科拉科夫斯基这两个给托尼带来最大智力支持的人去世了。托尼给他们两人都写了纪念文章,即使当时的他也正面对自己的死亡并对此做准备,他知道自己时日不多了。他喜欢说凯恩斯的一句话:“我们终有一死。”托尼其实没有自己的英雄,但许多已经故去的人一直陪伴着他,其中有他认识的人,也有他只在书里认识的人。我对他们也都熟知了。凯恩斯是其中一位。另外还有以赛亚·伯林(Isaiah Berlin),雷蒙·阿隆(Raymond Aron),A. J. P. 泰勒(A. J. P. Taylor),伯纳德·威廉姆斯(Bernard Williams,他生前和托尼是朋友),亚历山大·蒲柏(Alexander Pope),菲利普·拉金(Philip Larkin),让·雷诺阿(Jean Renoir)和维托里奥·德·西卡(Vittorio De Sica)。当然还有卡尔·马克思,以及马克斯兄弟和奥逊·威尔斯(Orson Welles)(马克斯兄弟的作品和奥逊·威尔斯出演的《第三人》是托尼经常重看的电影)。最让托尼亲近的人是加缪和奥威尔,他们也是他最崇敬的人。他的办公桌上放着加缪的照片。奥威尔则无处不在,至少在我看来是这样的。他站在这些人的肩膀上,怀着真诚之心,努力做得和他们一样好。

在托尼人生的最后一个月里,他转向了另一个紧迫的话题,他开始写一篇名为“来世”的文章。他在文章开头写道:“我此生从来没有相信过上帝。”对于他这样一个启蒙运动之子(这是他真正的身份)来说,这是一个很有意思的表述,因为他的这种表述让这个问题稍稍有了回旋的余地。毕竟,事实可能在你死后发生改变。在此期间,他开始就遗产、纪念物以及我们可以留下来的东西展开论述,这些都是他能够知道的有关“来世”的内容。他能留下的当然是他的回忆和他的著作。他没有写完这篇文章,只留下笔记和一些零散的思想。他在笔记中这么写道:

你不能为了获得影响力或者获得某种回应去写作。因为如果你那样去写的话,这种回应会被扭曲,写作本身会被腐蚀。从这个意义上说,写作就像往月亮发射火箭,你得接受一点,那就是等火箭到达月球时,它所到达的与你最初瞄准的并不是一个地方。你首先应该知道你为何要发射火箭,它能否安全降落就别太担心了……

你也不能预料得到未来你的读者的动机会是怎样的。因此,你能做的就是写你应该写的。这是一个非常不同的义务。

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】

评论