“在街上行走的,男的你就当做是盗贼,女的就当做是娼妇吧。”村松梢风在《魔都》一书中夸张地写道。上世纪初,这位日本非著名作家来到中国上海,为上海发明了“魔都”的名号。在他看来,“魔都”之为“魔”的重要特征之一,就是在人们上海几乎所有地方都能遇到卖春女。

村松梢风对卖春女的分类相当熟悉:她们大致可以分为上中下三档——“长三”是纯粹的艺伎,卖艺不卖身;“幺二”是卖艺也卖身。“长三”和“幺二”的称呼,据说来自是她们的价格行情——长三不管是打茶围还是出局都是三元;幺二打茶围一元,出局两元。在此之外,还有被称为“鸡”的暗娼群,流连在茶馆、娱乐场和大街之上,“鸡”不像长三和幺二,她们没有许可证,在官方的管控许可之外公然买卖。

村松梢风并不是唯一在中国寻花问柳的日本文人,与他同一时期,比他有名得多的日本作家——比如芥川龙之介和谷崎润一郎——也在他们的中国游记中,或是为了映证中国的落后与“罪恶”,或是单纯出于一种猎艳的心情,记录了类似的对中国卖春女的观察,以及他们往返于妓馆的记录。而他们对于近代中国卖春行业“身体力行”的观察,也与中国近代描摹妓院生活的狭邪小说《海上花列传》或是当年的妓院指南互相补充,构成了一类特殊的历史档案。

野鸡拉客:“锲而不舍地为自己争取”

据美国波士顿大学比较文学系教授叶凯蒂在《上海·爱》一书中所说,“长三”和“幺二”在见客的礼仪上有所区别:要见高级妓女,必须由有身份的恩客介绍,不经介绍,客人不能进门;而要见幺二,就无需他人介绍,直接上门即可。与长三、幺二不同,低级的卖春女无需恩客预约,也不在家等待上门,她们走上街头,为自己争夺一点机会,这就是日本文人所遇见的拉客场景。

在《中国游记》的“罪恶”一章中,芥川龙之介曾写过自己遇上卖春女拉客的情境,还将之与在中国所见闻的抢劫、卖春、吸食鸦片等相提并论。他如此写道,在傍晚,走到青莲阁之类的茶楼,就可见到有无数卖笑女,她们见到日本客人就口念类似日语的短句招徕客人,“阿拿他、阿拿他”或是“撒以狗”。“阿拿他”是日语里的“亲爱的”,而“撒以狗”的意思,据芥川考察,流传自日俄战争期间日本军人拖着中国妇女寻欢时口中念的“撒,依靠”(快走啊)。 还有一些拉客的卖春女竟然戴着眼镜,似乎是出于时尚的考虑。

芥川龙之介 著 施小炜 译

浙江文艺出版社 2018年3月

名气远逊于芥川龙之介的村松梢风,在《魔都》中更加细致地阐释了卖春女的拉客之道。他和友人去往青莲阁,发现这里的场面极其壮观——无数卖春女,有的缠着客人,有的互相打闹,有的坐在一起喝茶聊天。在一片吵嚷声、烟雾弥漫之中,他和友人刚一上二楼就卖春女“逮住”了,缠住友人的是一个上了点年纪的女人,逮住他的是一个只有十四五岁的小姑娘,“看上去像一个赛璐璐的人偶似的”(赛璐璐:一种纤维塑料)。卖春女说,“我们很喜欢日本人,到我们家里去玩吧!”在她们身后,跟着一个胖胖的姨娘,她们在前面负责百般谄媚,姨娘负责让卖春女不要轻易放弃。所以当他和友人在桌边落座,卖春女锲而不舍地前来亲吻,惹得他们没有办法……

随着卖春女,他们穿过了窄窄的弄堂,深入了其中一家。登上二楼,村松见到一个“女郎屋”,屋内的摆设很简朴,只有一张挂着帷幔的床、靠墙摆放的凳子,还有其他一些廉价的用品。卖春女各自掌握的技能不同,那个上了年纪的妓女甚至会唱音调奇怪的日本歌,这足以说明她有相当的待客经验,而年幼的妓女只会夹住他的胳膊,姨娘来给他们奉上茶和瓜子,对他们说,“东洋宁,这个好来西。”他们无奈,只得在搁下一块银元后离开了。

村松梢风 著 徐静波 译

上海人民出版社 2018-04

从上面的片段中,我们不难看出日本文人对野鸡的嫌恶之情,讲述妓院生涯的小说《海上花列传》也对野鸡拉客的场景极尽讽刺。在小说里,李实夫去花雨楼消遣,这里的布局是外面喝茶,里面烟榻——也就是被芥川龙之介斥为“罪恶”的所在。上市时分,花雨楼里“乱烘烘像潮涌一般”,然而实夫“皆不在意,但要留心野鸡”,因为这里,“原是打野鸡绝大围场,逐队成群,不计其数,说笑话,寻开心,做出许多丑态”。野鸡拉客的手段也十分大胆,虽然长相打扮连洁净都算不上——“脖子里乌沉沉一层油腻,不知在某年某月积下来的”,但仍时刻寻觅着潜在的客人,看到一个可能留心于自己的,就目不转睛地盯着,看那样子,只要客人一搭腔,便能顺势躺下。

名妓风范:文人既感到痴迷,同时又受到挑战

“野鸡”们的货媚卖淫属于“罪恶”,名士雅集之时所邀请来的“美人”就要风雅许多,因为她们无论是在才艺上还是姿容上,都属于更高阶层。芥川龙之介在上海的饭局上就通过“叫局”见到了许多美人,其中最令他印象深刻的一次,是与神州日报社长余洵在小有天酒楼的饭局。

饭局上邀请美人需要下局票,局票是邀请美人出局的便签。每家酒楼的局票不一样,芥川注意到,小有天的局票上面用红字印着“叫XX速至三马路大舞台东首小有天闽菜馆XX座侍酒味勿延”的字样,而在之前他去过的雅旭园的局票边角上,还印着“勿忘国耻”的反日口号,局票上签上客人的名字之后就被送去传唤妓女。对于局票的来源,叶凯蒂在《上海·爱》中有一番考证:因为过去妓院都是官办的,陪客必须先向衙门购买一种竹签来邀请妓女。从这种官发的竹签发展而来,局票变成了妓女和客人之间的一个合同约定,也是日后算账的凭据。

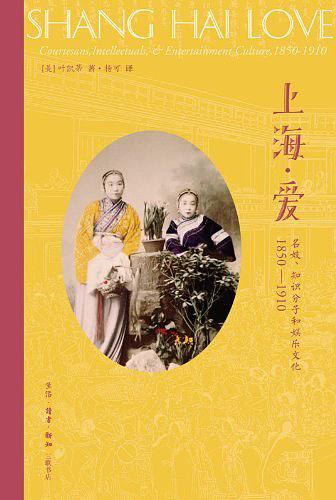

叶凯蒂 著 杨可 译

生活·读书·新知三联出版社 2012年

下了局票之后,美人陆续而至。在酒局上,芥川龙之介对着其中一位唤为“爱春”的姑娘倾慕不已,也为另一位叫做“洛娥”的命运扼腕叹息,因为听别人说,这位姑娘眼见着就要跟贵州省长王文华结婚,到头来未婚夫却被暗杀了,所以仍在风月场中,无法自赎。局上群芳毕至,唯有一位芳名盖世的林黛玉,迟迟不见上场。这位林黛玉,就是当年沪上名妓“四大金刚”之一。

“四大金刚”的说法是晚清小说家、报人李伯元于他创办的《游戏报》上发明的,除了林黛玉,还有陆兰芬、金小宝和张书玉。“四大金刚”的提法在当时产生了巨大的影响,李伯元自己也颇为得意,“不料风会所驱,播为美谈,林陆金张四校书之名,几乎妇孺皆知,而四校书之声价亦增十倍”(校书是高级妓女的雅称,意思是图书编辑)。这个说法的流行,也为《游戏报》的报道提供了许多题材,不管是林黛玉的珠花大衣还是爱慕者的来信,都是值得报道的对象。清末报人对名妓风范的推崇追随,叶凯蒂认为,正是名妓引发了文人对未来的想象的体现,在文人还在新旧变化中犹豫不前时,她们已经凭借自己的生活方式、摩登风格充当了都市文化先锋,这让文人既感到痴迷,同时又受到挑战。

回到芥川当日的饭局中,据神州日报社长所说,林黛玉对于二十年政局秘密的了解程度,仅次于大总统徐世昌,只是当年青春不再,芳龄已届五十八岁。芥川龙之介明显对这位有名的林黛玉有些失望,认为她更像是“娼妇一型”的女人,尽管涂脂抹粉,却并不太美丽。然而她看起来至多只有四十岁,一双手更是胖得近乎儿童,“手指根处的关节,深深陷入胖乎乎的手背里”。她的才艺给芥川龙之介留下了深刻的印象,“她和着胡琴、笛子的伴奏唱起秦腔时,同声音一起迸发出的力量的确技压群芳”。

林黛玉为何迟来?可能是因为邀请她的局子实在太多,她已经不再是“性伴侣”的角色,而是转变成了一位活跃在公共视线中的职业演员。在《上海·爱》中,叶凯蒂描述道,名妓经常需在多个饭局之中往来,所以有时候在一个饭局上只待十分钟,唱完一首歌就告辞,有时候也会有等得太久、甚至空等一场的情况。

阴森妓馆:“姑娘如荒寺的大殿中放置着的木雕佛像”

除了卖春女拉客和名妓陪客,文人们还会专程去妓馆猎艳。叶凯蒂曾在文中引用上海花界指南,将上海最高级的两种妓女“书寓”和“长三”形容为“精致绝伦,俨若王侯”;然而在村松和谷崎润一郎的游记里,他们并未见过如此高贵华丽的场面,相反,那些缺乏电力的、装修陈陋的古老妓馆给他们留下了阴森的印象。

村松梢风曾经朋友牵线,前往妓馆密布的棋盘街,也就是后来商务印书馆、中华书局、文明书局等出版社汇聚之处。在那里,每家妓馆门前都挂着写有妓女名字的标牌,街上的房子都已经很老了,栏杆和门窗上积满了油污,看起来凄然阴沉,村松写道,“难以想象这是一条花街”。而妓馆内里的布置也差不多,底楼中央是一个大房间,看上去是一个祭坛,“好像进入了一艘海难之后被冲到孤岛边上好几年的旧船的船底一样,一片寂寥”。妓女所在的二楼房间倒比外面好一些,里面通常有挂着帷帐的大床、红木的桌子、椅子和梳妆台,除了主宾二人,房间里还有两个面目丑陋的中老年姨娘和一个正在见习阶段的雏妓。

在苏州遇见花园大总统的经历,比这个棋盘街的经历还要“扫兴”,因为价钱没有谈拢——游船和歌妓两头都要给钱,村松没能搭船去青楼,只能自行前往。那家青楼的女主人名叫雪丽玉,号称“花园大总统”,所谓“大总统”,是每年当地报社投票选举出的最佳艺妓,这也与李伯元在《游戏报》上固定推出“花榜”有关——“花榜”以读者来信为投票依据进行民主选举。能见到如此一位“大总统”,在见面前,村松心怀感激:“不管怎么说,毕竟是大总统呀,了不得呀。若你要是袁世凯或者段祺瑞这样的大总统,我们就无法拜谒了。”

然而到达妓馆,大总统却迟迟不得露面。他等不及自己闯入闺房,只见得一个十八九岁的少女,无精打采地坐在那里,全无闭月羞花的样子,问话她也不搭理。同行的欧阳予倩、后来的戏剧家说道,“这个女人是在生气呢!”生气的缘由在于,以她的名义预定的船中途取消掉了,自然有损总统颜面。当天总统既然不愿意出面,青楼的聚餐也搞得莫名其妙,客人都是从各个地方召集来的,菜品又昂贵又糟糕。

谷崎润一郎在南京的秦淮附近,也见识过更令人愀然的景象。通过当地的“专业”导游,谷崎润一郎在狭窄幽深的巷子里,寻到了几家妓馆。他们进了一家门前字迹已然模糊了的馆子,因为南京电力不足,屋内也显得光线阴暗,陈旧不堪。接待谷崎润一郎的是一个老鸨,接着一个女子走了进来,叫做巧云。在谷崎看来,巧云长得极其秀美,“使她显得更美的,是比她所穿的黑缎子衣服更黑的、闪现出光泽的一头秀发和那充满无限娇媚的、仿佛惊讶般睁得大大的一双水灵灵的眼睛”,她的美丽也与这昏暗肮脏的环境形成了奇怪的落差。虽然他对这个姑娘深感兴趣,她却推脱晚上暂时接不了客,导游与鸨母反复谈判,价钱始终谈不拢,只得离开。

谷崎润一郎 著 徐静波 译

浙江文艺出版社 2018年3月

这之后,他们“如同在荒凉的废墟中彷徨一般”又寻了几家更加昏暗阴森的妓馆,在一家门口等待时,他甚至生出恐惧的情绪,“在这样漆黑的,进来后不知道出路的屋内,即便是被杀害了抛尸野外,这样的罪恶也将永远无人知晓。”院子里有五六个女孩子,可怜地瑟缩着双肩,就着酱菜喝粥,“每个都像老鼠似的脏兮兮”。还有一家,他见到一个十六七岁的姑娘,她如同“荒寺的大殿中放置着的木雕佛像似的,冷得索索地打颤,以纳闷的眼光打量着一个异国不速之客的闯入”。最终,谷崎润一郎以三元大洋的价格,在她家中留宿,风流的谷崎润一郎对这个女孩感到满意,“她的肢体是那么地柔软,用力一压的话真会把她压坏。脸上的五官长得像成年人一样端正,却又像赤子一般稚嫩。”

值得一提的是,村松与谷崎润一郎没有如愿与第一流的妓女相处,与其说是缺少金钱的缘故,不如说是因为他们只是匆匆来去的外国游客,没有与当地的高级妓院和高级妓女建立起“相好”的关系,而这种“相好”的关系,需要持续不断的金钱投入和情感经营。就像《海上花列传》里所写的许多对恩客与妓女,当他们进入了这个阶段,他们之间就会形成一种类似爱情的、亲密排他的情感,他们甚至会把彼此视作丈夫或妻子,“妻子”让妓院的姐妹称对方为“姐夫”。所以,时间有限,语言不通,金钱也不富裕,没有成为“相好”条件的日本文人,就可能因此与最华丽高级的妓馆、最才艺双绝的佳人无缘了。

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】

评论