“人们似乎不知道,坐在自己的阳台上,透过葳蕤大树的树枝,看马路上流动的风景,品尝这样的快乐,享受这样的奢侈,年龄并不重要。”

“午睡是我们对被城市的粗暴节奏弄得筋疲力尽的身体的一种礼遇。”

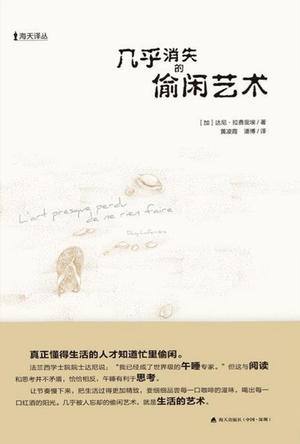

——达尼·拉费里埃 《几乎消失的偷闲艺术》

对于日常生活已经被快节奏、噪音和KPI切割得支离破碎的城市居民来说,慢、午睡、发呆已经是支付不起的奢侈品了。就算是去咖啡馆买杯咖啡,店员也急切地看着你,希望你快点决定、赶紧付钱,否则排在你身后的人可能会摇头叹气表示不耐烦。人们真的慢不下来吗?一旦慢下来真的就会陷入平庸吗?法兰西学士院院士达尼·拉费里埃(Dany Laferrière)在海天出版社出版的新书《几乎消失的偷闲艺术》里,用一种诗意的方式说服人们,人们应该花时间好好午睡、发呆、喝咖啡、闲聊、回忆,因为只有在“慢”中,人们才能找到生命的乐趣和意义。只是匆匆忙忙地穿梭于工作和应酬场合,为各种目标疲于奔命,人们与蚂蚁毫无分别。

《几乎消失的偷闲艺术》一书以诗开头以诗结尾,以散文为主体,分成“生活的节奏突然加快了”、“时间的迷宫里”、“身体与死亡”、“生活不是概念,因为有时会下雨”、“浴缸里的一个阅读者”、“夏天不是一年中的郊区”、“世界的尽头从来不太远”等篇章。 拉费里埃故意将诗歌与散文混为一体,让诗歌叙述故事,让散文充满节奏。他从都市生活的观察出发,却有意抽离出都市生活的喧闹和杂乱,他回顾无事可做的美好童年,借由午睡、闲聊、品咖啡,找寻一种未被工作事务占据分割的,更加自由的、甚至应该保密的个人时间——因为那些特殊的隐秘时刻才组成了个体的生命,他自称,“我已经成了世界级的午睡专家”。

这本书在法国出版后,受到媒体好评,《费加罗报》说:“必须像扑向一个好面包那样扑向这本书,它是对你发出的一场散步邀请。” 《快报》则说:“读达尼的这本描写日常生活的书,就像一路采蜜,其中有精彩的描写,深刻的思考,也有细腻的生活片段。”

就在前日,拉费里埃带着这本书来到了上海,他讲述“慢生活”的底色源自他不平静而充满诗意的个人生活。1953年,达尼·拉费里埃出生于海地首都太子港,他的父亲是海地让-克洛德·杜瓦利埃(Francois Duvalier)政权下的贸易部长,在小拉费里埃只有4岁时,因与当局政见不合被流放。小拉费里埃在古老的小戈阿沃,在那里被一群女人——他的祖母、他的母亲还有5个阿姨——抚养长大。“生命中可以依靠的只有女人,父亲的形象始终是缺席的。真正的流放,就是在所爱的人身边缺席。”拉费里埃说。

祖母是拉费里埃生命中最重要的人,她会讲故事,会解释梦境,还钟爱浓咖啡,在祖母温柔地注视下,十岁以前,拉费里埃没有上学,有大把的时间观察蚂蚁的行动,感受空气中的咖啡气味。他时常回想到童年的一个下午。“那个漫长的午后,我和奶奶待在小戈阿沃家中的走廊里。三个小时什么都不干:她在品咖啡,我呢,在看一群蚂蚁吞噬一只死蝴蝶。”与之形成鲜明的对比的,是从首都开来的一辆汽车风尘仆仆地路过他家门口,坐在汽车里的女士流露出怜悯的目光。可能在这位女士看来,他们的生活,没有文学节、没有现代舞、没有电影、没有电视,非常无趣,但是在童年拉费里埃看来,他完全陶醉于这样的时光里,从未觉得自己缺少什么,“在那个小走廊里,我在观察蚂蚁,而奶奶正看着我。我感到自己受到了她温柔的微笑的保护……一位老太太和她的孙子凝固在童年永恒的夏天中。” 这里上演着并不比大城市逊色的戏剧。

上世纪七十年代早期,拉费里埃选择成为一位文化领域的记者,他认为在这样的政治情形下最为明智的反叛就是完全不参与政治,“讨论政治,不是支持就是反对,不让政治成为生活重心,才是真正地反对独裁,最为逆反的事就是在独裁下还活得快乐。”1976年,当他的一位同事兼好友被谋杀时,拉费里埃接受了一位好心人也是他的读者的邀请和机票,匆匆逃亡至加拿大蒙特利尔。在蒙特利尔,开始生活开始非常艰难,他在夜里做清洁工,用不多的工资买了一台老旧的雷明顿22型的打字机。这就是他写作的开始。

长达二十年的时间里,他总是去蒙特利尔圣德尼路的同一家咖啡店,阅读书籍(“十有八九是博尔赫斯”),写作小说,并观察众人。咖啡馆,就是他就是走向四面八方的世界中心。“在这广阔的空间里,性格各不相同的人比肩而坐,却不交谈,可大家并非互不了解。我看着那个正在一个新本子上写东西的女人,观察着这个正在专心看报的男人。在咖啡店的另一头,作家罗贝尔·拉隆德坐在一个角落里,面前的桌上放着几本旧书和一些花花绿绿的手稿,他在改稿子,没有注意到咖啡已经凉了。”

1985年,拉费里埃出版第一部小说《如何与黑人相爱而心无厌倦》,讲述的是极具争议性的黑人男性与白人女性之爱,引起广泛关注。之后他又推出多部文学作品,其中《向南方》入围法国雷诺多奖,《少女的味道》被改编成电影,《咖啡的滋味》讲述童年时与祖母的生活,飘散着浓郁的咖啡香气,获加拿大总督奖,2009年,凭诗体小说《还乡之谜》他获得法国美第奇奖,2014年,这本书译成中文引进中国。

童年、午睡、回忆和咖啡,是拉费里埃的作品中反复出现的元素,也是他极为珍视的生活小事和偷闲艺术。在他看来,比起抽象的思想、空泛的目标,它们更值得重视,因为无论处境如何,人们都是由无数细节组成的,并生活在具体事物之中。“我们为什么对思想那样重视,对生活却没那么热情。这种生活,我们几乎有些蔑视地把它叫作普通生活。当我们想留住它时,它过得那么快;当我们牙疼时,它简直会要我们的命。我们对抽象的概念感兴趣,对嘈杂的生活却不理不睬。” 而慢下来,和也会让陷于“集体时间”中的人们重拾自己的节奏,从筋疲力尽中得到安慰,好好地欣赏景色,关心自己之外别的事情。

这样的说法,其实很能让人联想到周作人早在1924年所写《北京的茶食》的结尾慨叹,“我们于日用必需的东西以外,必须还有一点无用的游戏与享乐,生活才觉得有意思。我们看夕阳,看秋河,看花,听雨,闻香,喝不求解渴的酒,吃不求饱的点心,都是生活上必要的—虽然是无用的装点,而且是愈精炼愈好。可怜现在的中国生活,却是极端地干燥粗鄙,别的不说,我在北京彷徨了十年,终未曾吃到好点心。 ”而遗憾的是,与周作人的上世纪二十年代相比,这样的闲适情趣离我们愈加遥远了。偷得浮生半日难道只存在于怀旧的想象之中? 让我们与拉费里埃一起午睡、闲聊和喝咖啡吧。

书摘

“我已经成了世界级的午睡专家”

在我时不时地在电台工作的那些艰难岁月,我曾试过两种类型的午睡(简短的和中等长度的)。我的工资勉强允许我付得起房租,可我有时间阅读和做梦。我混淆了这两种功能。有时我正在阅读,然后扑通,书掉在了地上。一醒来,几分钟之后,我继续阅读。在这两种活动之间,我吃水果和蔬菜。简短的午睡让我想起一种迷你汽车,它小得可以停在任何地方。我可以在公共场合藏在一张报纸后面入睡。可中等长度的午睡是不能随地进行的奢侈。而睡的时间太长,会让人感到抑郁。有人告诉我,如今的生活节奏这么快,午睡是不能饶恕的,是白白浪费时间。这种说法是错误的,因为在白天当中停下来歇一歇,可以让人对别的事情更敏感—而不会老想着自己。午睡是我们对被城市的粗暴节奏弄得筋疲力尽的身体的一种礼遇。

“世界上唯有这种饮料的味道不会说谎”

咖啡已经端上来。我得说,在很多年当中,我每次喝咖啡都忍不住要发抖。我受不了那味道。世界上唯有这种饮料的味道不会说谎。这味道没有让人失望。一段时间以来,咖啡的味道对我来说就像是一首晨曲。我打开一本书,十有八九,是博尔赫斯的书。博尔赫斯跟咖啡是绝配。动荡之中的这种宁静,在一个都市人的生活中,是一种巨大的奢侈。我在想,人们是怎么做到的,在一个越来越讲收益的世界,保留了这么一个地方,而且往往空无一人。

“对炫目时刻的回忆让我们产生伤感”

我们第一次看到大海、月亮或广袤的星空,欲望的诞生,梦中的旅行,一匹奔跑中的马,飞行轻柔的蜻蜓,短暂的热带雨过后的泥土味,爱上的第一张非母亲的脸,一只看不见线的风筝,和表兄弟们钓鳌虾的一个漫长下午,暑假开始时烤玉米的味道,一辆靠在墙上的红色自行车,一个在被单下兴奋得发抖的夜晚—因为太想邻家的小妹妹了,想到第二天早上就能见到她,高兴得左侧肋骨发疼。对那些炫目时刻的回忆让我们产生了这种伤感,我们把它藏在口袋深处,如一个金块。

“我童年时期就尝到过烦恼的滋味”

当时,生活像一条漫长的道路,消失在天际。两天来,雨下个不停。由于赤道的暴风雨,人们不让我到雨中去玩。当你精力那么旺盛的时候,你怎能乖乖地待在家里不动?雨下得很大,我站在窗前,就像一个囚徒,看小鸭子在外面嬉闹。后来,我到了走廊上,凝视着空空的马路。那条路平时总是熙熙攘攘,挤满了农民。他们从小戈阿沃周围的小山,来到军营旁边的市场卖蔬菜。这是我最喜欢的一幕。可现在,那里空无一人。有时,一个人骑马而过。然后,又什么人都没有了。马路是空的,只有雨,雨,雨。为了逃出这个牢笼,我到大衣橱里去淘旧书,在白色的毛巾下面。我知道藏禁书的地方,他们不让我看那些书。于是我爬到床底下,雨马上就停了。我踮着脚尖,恐惧地钻进了D.H.劳伦斯让人心慌的世界,慢慢地发现了谁是查泰莱夫人的情人。我那时还不太懂那些游戏,色情与某些阶层拥有的权力混杂在一起,但我感觉到那里发生了一些十分严肃的事情。我好像偷了一把钥匙,它能让我逃出童年的牢笼,进入小孩禁止入内的成人世界。

“聊天,这种艺术正在消失”

小的时候,我总是坐不住。我不明白大家怎么能坐在一个封闭的地方交谈上几个小时。坐着的这种游戏。我知道,交谈,是大人们喜欢做的事情,尽管这在某种文化或某些社会阶层中不受待见。在冉森教社会,人们崇尚寂静和谦逊,聊天遭到摒弃,好像那是一种狡猾的阴谋。在魁北克,人们从来都讨厌喜欢说个没完的人,用好听的狠话(“绊倒在地毯的花上” )来形容那些说话拐弯抹角的上流社会人士。有人会说,如果只能“对正确的人讲正确的话”,也许很长时间都要沉默。可能并非如此,因为“交谈”这种社会游戏可以让语言变得更加精美。其他文化把聊天提到重要的艺术高度。还记得《拉摩的侄儿》(那是狄德罗的著作中我最喜欢的)前几页吧?语言如此生动,以至于人们仿佛看到思想在纸张上蹦跑,好像水银似的。

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】

评论