一、互联网公司和传统企业的差异

互联网公司跟传统企业不太一样,但它的区别到底在哪里呢?

在深入了解了互联网公司的内部运营之后,我开始慢慢体会到,传统企业是一种“唯上”的工作模式。这种模式的特点是,它的中高层员工有60%-70%的时间是围绕着领导来开展工作的。在这种情况下,大家并不愿意花费太多的时间面对用户和下级,因为这会占用我们写PPT和围绕领导工作的时间。

并且在这种模式里,大家特别喜欢一些新名词、新概念,似乎拥有了高深的理论,就能形成最高明的管理。

但是在京东或乐视,员工有60%-70%的时间是围绕着员工、业务和顾客来工作的。高管们并不太重视PPT的内容,他们更重视来自用户的声音,所以会尽可能多地深入到公司的各种工作群中。而所有的员工都会随时接收用户反馈,甚至包括“吐槽”。只要这个反馈是有价值的,就会即时放到工作群中来,以便公司快速做出调整。

所以,互联网公司的特点是说人话、讲干货、接地气。它使员工不得不把更多的精力放在用户身上,并且慢慢地远离领导。基于此,在我们公司,跟领导走得近并不一定是一件好事,最终还是要落实为“干实事”。

二、从生态视角看组织:平台、连接、生成

企业需要掌控一切吗?在大量的企业行为面前,包括基础设施的投入与支持、人力资源与文化管理、技术的发展、投入性活动、生产性活动、产出性活动、市场与销售、服务等等,我们是要掌控它,还是要做出连接?

事实上,在互联网公司出现以后,大量的基于战略管控的管理模式理论遇到了非常大的挑战。而传统公司仍然按照战略管控、预算管控、人力管控等等思维,以对年度计划的执行成果来衡量管理优劣的方式也受到了很大挑战。为什么?因为在失控的世界里,想要做出精准的判断非常难,甚至是不可能的。

比如,为什么亚马逊丛林的物种具有多样性?最重要的原因之一是“连接”。连接的最大特点是能够促进不同物种之间的深度连接,保证整个生态能够持续产生更多的新元素、新物种和新价值。因此,生态系统的最大特点不是线性成长,而是指数成长。它是一种缓慢积累和突然爆发的过程,就像一粒种子深埋于地下,在某一个春天突然发芽,并最终长成参天大树的过程。

互联网公司正是如此,它是一种与亚马逊丛林极为类似的生态型组织,特别重视跨界连接,并以此来催生不同的物种。

三、场域思维和环境工程师

在生态型的组织里,有两个关键词:一个叫构建场域,另一个是环境工程师。

那么,什么是场域?就是说,当一个人在创办企业的时候,他能不能创建出一种氛围,能够促进新事物自然而然的发生?在这样的时代,这种能力非常重要。

而环境工程师最早是由“逻辑思维”的合伙人提出来的。他强调,在组织中,领导角色能不能打造出一种良性的,让每个人都能加班加点、拼命工作的环境?能不能充分激发出大家的智慧,让它在这个生态中流动起来,并培植出共创的氛围?如果能,创新、新事物是会自然产生的。

我最近看到的一篇文章也能够印证我的这一观点。文中说,很多人特别排斥共享单车,认为它会重创传统产业。但是,时代到了,生态形成了,企业就要生成在这种生态中生存的新的能力。

有一位投资人对互联网行业做出了分析,我认为非常有意思。他认为,互联网行业之所以是高维的,因为它搭建起了一种氛围,并且特别善于利用外界的资源来做自己的事情,能够在不花钱的情况下把事情做好。

比如滴滴。滴滴的赚钱模式是什么?它在用谁的资金?在传统企业中,大量的组织关系是雇佣模式。劳资双方签订劳动合同,除了保证劳动者利益的同时,也会保证劳动者的时间、精力都用于唯一的雇主。如果劳动者在其它公司兼职,企业有权解决合同。这是人才唯我所有的模式。而大家都知道,互联网公司所追求的是“人才唯我所用”。人才在某一段时间为企业工作,企业就买他的这段时间,其它时间他去干别的,公司也不会管。所以,滴滴的司机并不是所谓的员工,他与滴滴之间是合作关系,然后大家共同分成、分佣金。

更为厉害的是,滴滴不光使用了司机的时间,还使用了乘客群体的时间。它使乘客乐于参与组织内部该做的事——评价。

在阿里,这种场域,这种环境氛围或机制被叫做“土壤”或“味道”。它能够慢慢把一群人的状态调整到最好,并自然推动各种创新的发,这就是连接价值。

而在一个物种不断多样化的良好生态中,由于低维物种很难阻止高维物种的侵犯,所以它也需要通过不断进化来应对这种变化。对于传统行业和互联网行业而言,前者就是低维的,而后者就是高维的。

四、构建“三轮”驱动组织

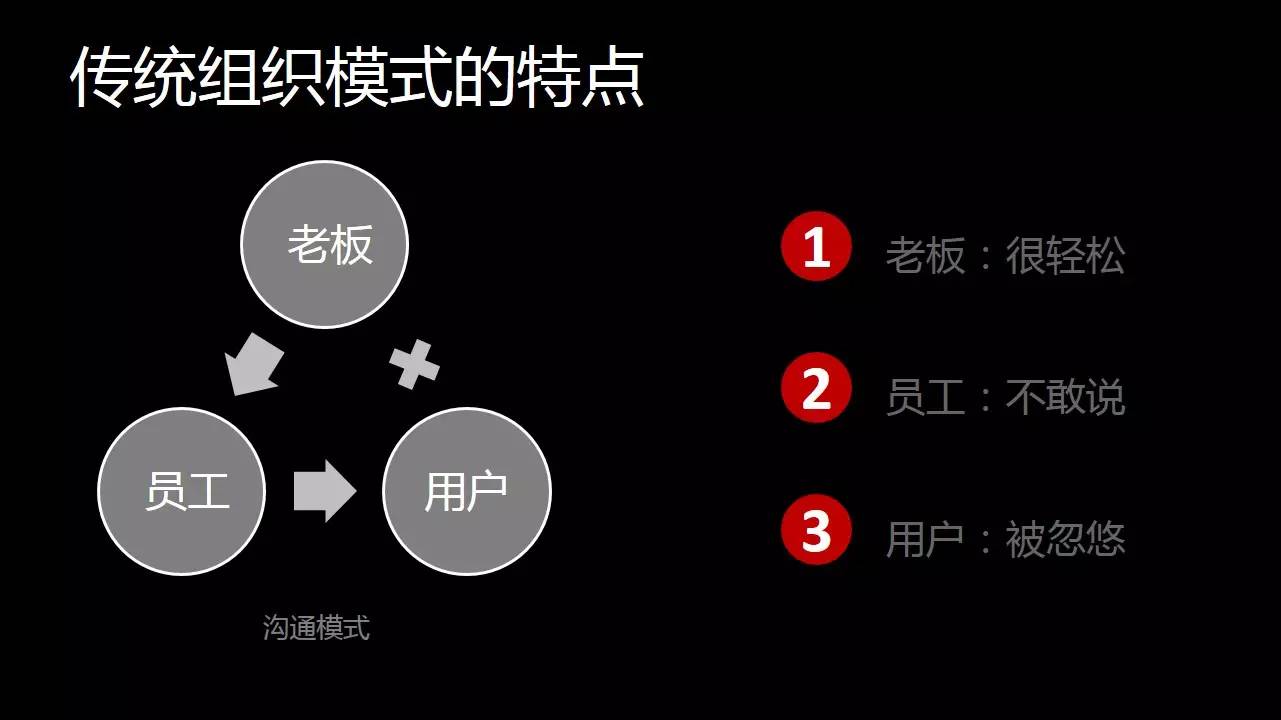

1、传统组织:三“轮”扁平互动

通过研究我发现,在传统企业里,老板、员工、用户这三者之间并不是平行关系,而是一个垂直的链条。老板将自己的想法告诉员工,由员工去执行,并将成果交付给用户,这是一个顺畅和快捷的通道。并且,企业内部的考核、晋升,包括所有的组织运行都是围绕这个通道来完成的。

但是,这个通道的问题在于,它“回溯”起来特别困难。用户对产品或服务的意见和想法不能够直接反馈给“老板”,企业并没有为他预留这样的时间、空间和渠道,所以,他只能反馈给员工。但是传统企业的员工通常会怎样回应用户呢?一般他们会非常有礼貌地说:“您的意见非常好,但是超出了我的权限。我会跟领导反映,然后给你答复。”这种礼节性的回答非常严密,但是事情通常到此为止,他并没有真正解决问题。在这个单向顺畅的通道中,老板很轻松,员工不敢说,用户就只能被搪塞、被“忽悠”。

所以,在传统模式中获得了成功的一些创业者、合伙人或者经理人,在涉足互联网以后,会有一定的不适应。他们发现,很多事务的推动不如想象中顺畅。那么,问题的症结在哪里呢?不是他们不够拼命,而是原来的那套玩法出问题了。

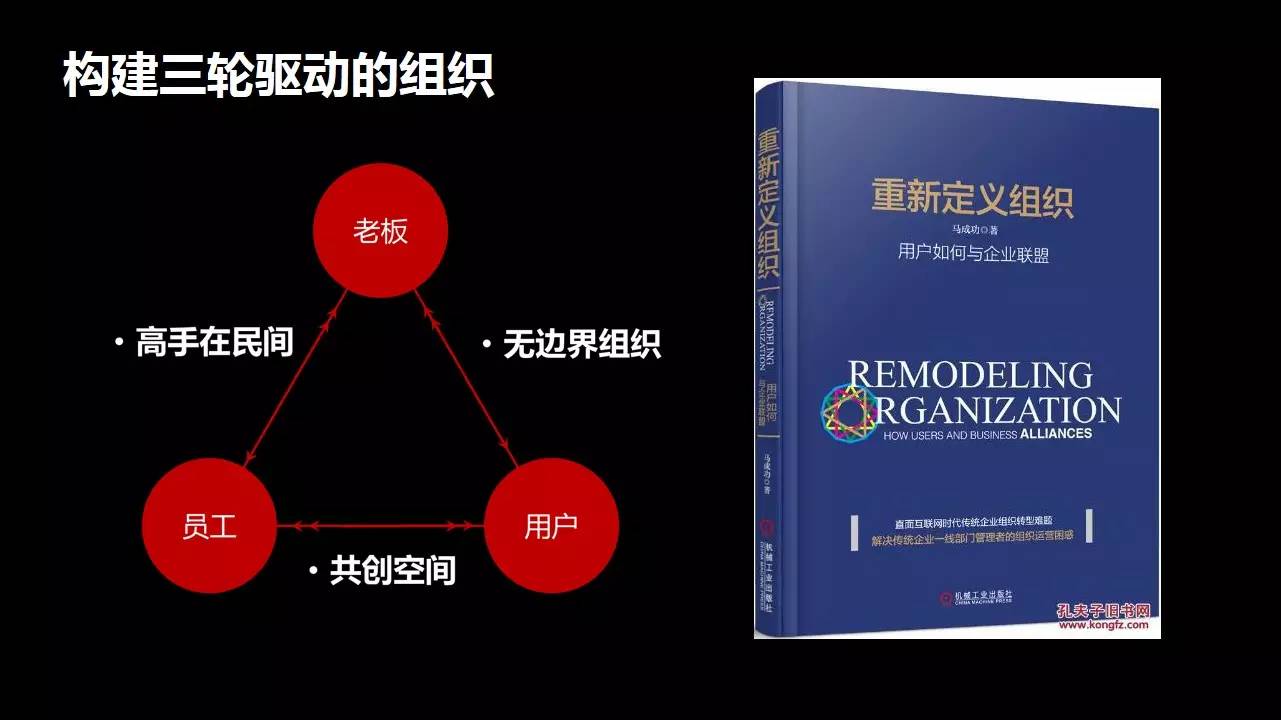

2、“三轮”驱动:用互联网的方式推动组织变革

去年,结合所调研过的40多家企业案例,我出版了《重新定义组织》一书。书中最重要的内容,就是“三轮驱动”思想。我特别想跟大家分享的是,在互联网的业务中,一定要打造出一种“三轮驱动”的模式,即用互联网的方式来推动组织变革。

在这个“三驱”的模式中,老板的任务是创造一种环境、打造一种氛围,让所有的人都能够参与到公司的事务中来,共同推动公司的改变。比如小米,它的成功主要得益于打破了组织内外部的边界,把粉丝拉了进来,一起推动了很多变革。

阿里也是如此。它每年都会和卖家共创,共同更新淘宝和天猫的规则。现在,阿里所建立的这套规则已经达到了上千条之多,包含了很多维度,可以说是细致入微。这其中的智慧在于,阿里使用了一套游戏规则,通过一定的奖励、回馈,实现了与卖家的智慧交换,并使这个“智慧”成为了整个游戏规则的一部分。

在“三驱”模式中,“老板”是一个相对的概念,他也可以是一个团队的领导。那么我们来看一看,在这三个“轮子”中,哪一个更为重要。大家想一想,我们所在的组织中,每天自我“充电”、“打鸡血”、光彩照人地转动的,是不是我们的老板?而另外两个“轮子”是不是显得暗淡和被动了呢?

而在失控的时代,我们要搭建一种什么样的组织,让这三个角色都显得光彩夺目呢?“三轮驱动”的概念,就是让每一个轮子都能够自我驱动,它最适合在失控、复杂的环境中运作。

通过最近这一年多的实践和观察,我越来越能感觉到“三轮驱动”的重要性。当老板从亲自督战退后到环境和机制设计时,另外两个轮子会变得更大更强。所以现在,当我再去衡量一家公司有没有活力的时候,最核心的指标就是看员工敢不敢在领导面前表达尚不成熟的观点。当我们下面一层、两层、三层的员工都敢于在开会的时候大胆表达他自己都觉得尚不够成熟的观点的时候,说明这个组织是有弹性的,说明它具备了足够的柔性和包容度。

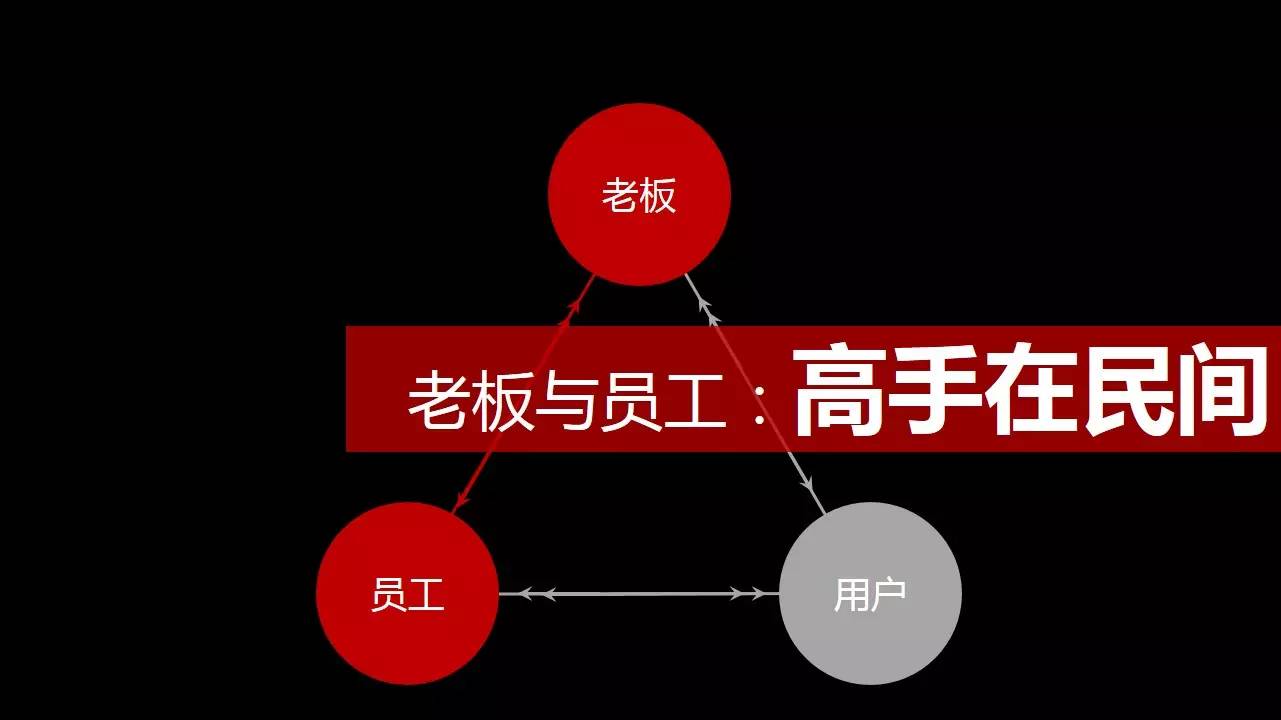

第一条边:老板与员工——高手在民间

要实现三个轮子都能够自动转动,其核心的要点是改变三条边的关系。其中,第一条边在老板与员工之间。在这一组关系当中,我们认为“高手在民间”。

如何能够更好地理解“高手在民间”这个说法呢?

我曾经跟罗辑思维的高层有过多次交流,对他们有一定的了解。逻辑思维的整个组织都是扁平化的,里面分成了很多小组,围绕六百万用户分别开展业务,同时也混卖一些产品。在这些小组里,“卖手”通常是由一个组长加两个徒弟构成的。那么,在这样的体系之下,如何去推动小组之间的合作呢?靠得是领导者的个人能力、机制和游戏规则。

罗辑思维的规则很简单:首先,在这个三人小组中,如果徒弟另起炉灶,那么在接下来的半年中,“徒弟”的业绩要给“师傅”分出一定的比例。这条规则的核心是利益绑定。所以,当师傅觉得时机成熟,不仅会敦促徒弟抓紧时间成立新的团队,还会为他提供帮助。第二,公司每年都会评选出创造价值最多的“徒弟”,然后,谁带的他,谁就会得到一块“牌匾”,上书“一代宗师”四个大字。这是肯定了“师傅”的贡献。

这两条规则非常简单,但是包含了“名”与“利”。不仅如此,还包括“梦”,就是梦想与情怀。

比如,罗辑思维有一种评估模式。有别于传统企业的上级对下级的评价,罗辑思维发明了“节操币”模式。公司每月给员工发放十张“节操币”,它不能用来奖励自己,只能分给其它部门或者员工。拿到了“节操币”并且排名靠前的人,每个月都可以在系统里兑换为相应的现金。同时,会对排名最后的那部分人进行公示,让员工自己考量,如何改进。这不是一个自上而下的评价模式,而是来自于身边的人。它最大的好处在于,不论领导在与不在,员工都会很努力,因为决定他绩效的人就在身边。这有一点类似于滴滴司机,他以前躲着城管,现在要“防”着顾客,而顾客天天陪伴着他,令他无法偷懒。这就是政策推动了行为的转变,它激发出了更多的基层“高手”,让他们保持了奋斗的活力与动力,创造出了更多的价值。

在生活中,总会有一些人既不求名,也不求利,但是他特别有情怀。那么,如果组织能够把“名”、“利”、“梦”这三种元素进行清晰的梳理,让员工能够感受到,那么他立刻就会动起来。

京东的JDTALK平台,也能够很好地证明“高手在民间”。这是一个“专属于业务专家的舞台”,它其实是一个演讲空间,由“Talk三件套”,即一座半人高的灯箱、脚下的倒计时灯和PPT显示器(展板)组成,使其增加了“舞台感”。在这个“舞台”上,每个员工可以用18分钟的时间来介绍他的“Know How(观点)”。

另外,这个平台还开设了一个名为“一带四”的活动,由一名从外部请来的行业专家和三名内部人员组成,并由他们四人进行大约半小时的主题分享。

京东的JDTALK是一个很好的平台,它推动了京东内部资源的互动和分享,形成了一个非常庞大的、鲜活的专业案例数据库。目前,这个平台已经逐渐形成了口碑,业内甚至流行着这样一句话:没有在JDTALK上分享过案例和话题的人,就不能称自己为专家。

第二条边:老板与用户——无边界组织

在老板和用户之间,还有一条边,它考察一个组织是否是无边界,主要有三个指标:

① 用户对产品或服务的“吐槽”能不能直达创始人?如果不能,那么它肯定不是一个无边界组织;

② 这些用户能不能参与到企业产品的早期研发过程中来?很多企业的早期研发是机密的,它绝对不会让用户知道;

③ 用户能不能参与到公司内部管理中来?

要想解决好这三点,最好能够打造一种氛围,使用户乐于为你贡献“主意”,使企业实现集思广益。这时候,用户的诉求并不是利益,而是希望这个产品能够符合他的要求。但如果组织并不想听,或者没有开通这样的“窗口”,听不到他的声音,用户黏性就会降低。但如果能够把这三点解决好,组织的边界一下子就搞定了。

我们看,这是贾跃亭的微博。在微博上,每天都会有大量的用户对公司和产品提出建议或者“吐槽”,所以贾总每天都会抽出专门的时间来看微博。一旦发现有效的建议,会立即截屏发给高管,并进行快速改进。这就是无边界的组织。

同样类似的逻辑还有E袋洗。它直接把客户“变成”员工,让大量赋闲在家的中老年人成为了上门取送件的员工。

我们看到,管理者和用户的关系已经不是简单的“我做,你使用”的关系,而是大家一起玩儿,有着便捷而频繁交流。

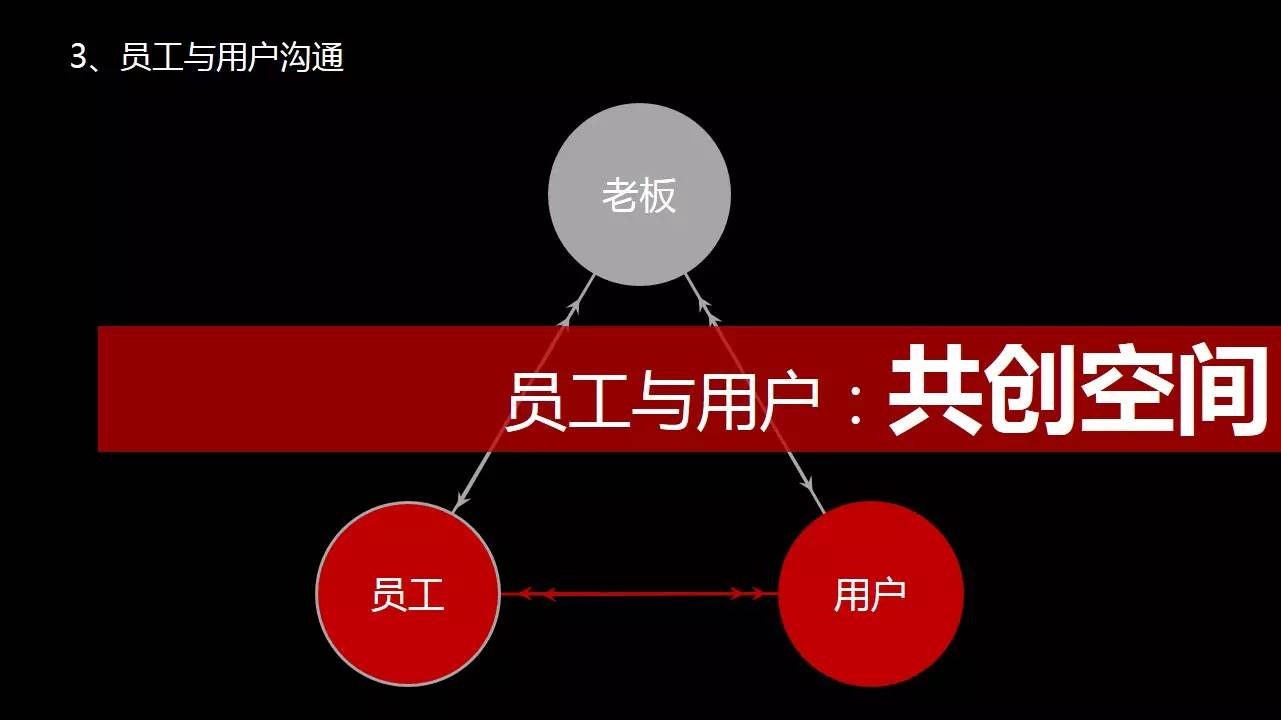

第三条边:员工与用户——共创空间

在互联网思维下,企业的社会化用工已经渐行渐远了。未来的员工会从专职转变为兼职,调动自身的一切资源来开展工作。在这样的情况下,企业要做的就是为员工和客户创造一个环境,让他们参与到企业的运营和管理当中来。

如果员工有大量的空余时间跟用户在一起,和他们聊天、听用户“吐槽”,并且有足够的资源去实现用户的想法、解决用户的问题,有足够的权利去执行和满足用户的需求,那么,这个企业实现共创的机会就会很多。

我曾经多次探访阿里。刚开始去的时候还有点谨慎,担心他们会把我拒之门外。但事实上阿里很开放,它甚至不像是一个企业,每天都会有大量游客造访,也常常有一些政府官员参与其中。它的会议室会经常召开三方会议,包括阿里人、卖家和政府部门的人员。

阿里组织会议的一般程序就是,首先讨论今天要解决的问题。这个要解决的问题,第一要对卖家有价值,第二要对政府有价值。唯一不谈的,是对阿里的价值。因为在它的价值体系里,为客户和政府创造了价值,就是企业最大的价值。它完全是用户导向的无边界的组织,充分实现了员工和用户共创。

再比如微信红包。对腾讯来说,红包不是一个战略性产品,它不是战略性研发、包装和推广出来的产品,而是来自于一名产品经理的创意。在2014年的春节前,这位产品经理一直在琢磨,怎样能迎合节日和消费者心理,推出一款好玩儿的产品,让消费者能够玩儿起来。微信红包就这样诞生了,并且一经推出,马上吸引了大量的消费者参与。大家不但参与度非常高,并且纷纷把银行卡跟这款游戏关联了起来。现在我们看到,腾讯基本没有为这个游戏投钱,但消费者的挂卡率却非常高。

微信红包直接冲击了支付宝,使马云在大年初四专门为此召开了内部会议。这说明了它的价值所在。而腾讯之所以能够产生这样的创意,也绝非偶然。

我去腾讯参观时发现,腾讯有大量的公共空间供员工聊天。很多好的想法都是员工凑在一起,通过聊天、头脑风暴激发出来的。并且,很多时候员工甚至无需汇报,它有很多机制保证了员工可以直接将创意付诸实施。所以,很多颠覆性产品就这样横空出世了。

乐视也有这样的创意空间。我们的“神剧”——《太子妃升职记》之所以火爆,并非出自高层的英明领导,而是许多85后、90后自行决策的产物。不难想象,90后喜欢的产品,70后凭经验很难确定它是好还是坏。但这里面最关键的一点,是公司能够给年轻员工以多大的决策空间。

所以,第三条边就是指员工和用户之间是否存在共创空间,这一点甚至比另外两条边更为重要。

它体现出了三个特点:

第一,你的员工有没有时间和用户聊天?

第二,员工有没有意愿解决用户的问题?

第三,员工有没有资源和能力解决用户的问题?

基于这三点,所有的员工都不会坐等领导指示,也不会凡事请示汇报,他这个“轮子”会自主转动,并且最大限度地创造价值。这与大多数互联网公司都是基本一致的。

而在传统企业里,我们经常看到一种现象:员工有了想法,跟领导汇报了一下。然后,领导冷静地提出了三个问题:多长时间?做了什么?其它部门怎么考虑?员工回答不出来,遭到一通批评,激情与动力大为受挫,再也没有积极性来推动这件事情。

半年以后,竞争对手做出了这个功能。这时员工会说:我很早就想出来了,可惜领导没有采纳。而领导却则认为:我让你去落实,为何迟迟没有动静?然后,又把员工揪出来痛斥一番。员工因为一个曾经的建议,受到两次责备,但是在整个过程中,员工和领导又似乎都没有什么问题,这是非常悲哀的事情。

事实上,领导不可能所有的观点都要听、要采纳,最关键的是公司内部有没有这样一个共创空间,让员工远离领导,跟用户在一起创作。

如果有了这样的空间,员工有了想法,不会先去征求领导意见,而是会与用户进行充分交流,充分赢得口碑。然后,他会把交流的结果数据化,把用户的数据做好。再然后,员工带着口碑和数据去跟领导汇报。这时,领导不会再问三个问题了,反而会给出针对性的指导和支持。所以,伟大的产品取决于组织中有没有这样一种共创空间,让员工能够始终跟用户在一起,并在此基础上,做出最贴近用户的原型。这是大量互联网公司在做的尝试。而在员工与用户共创的过程中,甚至领导根本无需了解你在做什么,这才是最好的方式。

苗兆光:企业经营的本质说到底是处理三组关系(点评)

感谢马总真诚、有勇气的分享。为什么说这个分享是有勇气的呢?关于互联网企业与传统企业的区别,是去年的热点问题,曾经有过大规模热烈的讨论。但是现在,这个热点过去了。越来越多的人认识到,原来对互联网的很多判断还不够成熟,所以现在,大家已经开始回归到一些基本的命题。而马总能够在热点过后再来谈这个问题,这是需要勇气的。

我个人感觉,马总重点谈到的,还是所有企业的未来。是企业未来应该怎么干,应该沿着什么方向去变革组织与管理的问题。

尤其是他所谈到的“三轮驱动”的概念,令人很受启发。企业经营的本质说到底是处理三组关系:

第一组关系是企业与股东之间的关系。企业必须实现一个目标——为股东赚钱;

第二组关系是企业与客户之间的关系。企业必须处理好与客户的关系,必须为客户提供合适成本的服务;

第三组关系是企业与员工之间的关系。企业必须为员工提供安身立命的事业平台。

这是我的理解,与“三轮驱动”有相似之处。企业家的才干,包括经营者思考的商业原点就在于处理好这三组关系,并把它们统一起来。事实上,很多企业家都在思考这三组关系的一体化,并取得了一定的进展。

比如,在处理顾客的关系上,以前为顾客做的三件事是:1、了解客户需求;2、基于客户需求进行生产;3、销售与服务。而传统的产品开发过程,是将这三件事分步骤进行的:首先调研顾客需求,然后设计产品概念,再然后是研发、生产和销售,最后是评审该产品否是符合消费者需求——这是一个复杂的过程。但是,随着互联网技术的进步,顾客开始逐步参与到这三个阶段中来。这得益于一些互联网企业的探索,但同时,它也是所有企业共同的进步方向。

我最近在大量阅读企业传纪,包括福特、通用、丰田、无印良品等传统企业,发现企业家们的共同追求是如何让员工参与到企业的管理当中来。

十年前,我在中国移动做顾问的时候,研究了它的一些案例。当年移动要为“动感地带”请形象代言人,这是一个面向大学生群体的服务品牌。当时,移动的决策层都是五十多岁中年人,他们意识到,不应该把决策权利留给自己,而是要交给那些刚毕业的大学生员工,因为他们是最了解客户需求的。那么,这些大学生就提出来,请周杰伦为动感地带做形象代言。这非常出乎决策层的意料,他们并不认同周杰,觉得他的歌旋律也不明确,吐词又不清晰。但是经过讨论,他们还是把决策权交给了年轻人。这个案例说明,呼唤员工对企业管理的参与,建立员工与客户之间的联动,实际上是现代企业管理和组织的发展方向。

马总为我们揭示出的,是一个企业的基本经营和管理的命题。它不完全是互联网企业与传统企业的区别,更是所有企业为顺应未来发展趋势所应该变革的方向。

来源:华夏基石e洞察;作者马成功,乐视培训文化总经理,原京东大学校长;点评苗兆光,华夏基石副总裁、知名管理咨询专家;本文根据华夏基石e洞察【思享会】总第148期马成功《激活个体,与用户联盟》主题分享整理而成。

评论