文/何伊凡

来源:盒饭财经读书会

今天要讲一位与凯撒、克伦威尔、俾斯麦、拿破仑、华盛顿齐名的人物,他就是马丁·路德,虽然他从来没有带兵打仗,但是他对人类文明史的贡献,毫不逊于另外几位军事家。

通过路德的故事,我们会学到一点,如何成为一位能幸存的“颠覆者”。

颠覆的意义是什么?

颠覆这个词特别流行,因为商业世界,实践永远走在理念前面,走在规则前面。那些走的最快的人,就会与既有的边界发生摩擦,很多颠覆,实际上是堂吉诃德式的。那么,面对这些摩擦该怎么办呢?

史学大师雅克·巴尔赞曾经分析,我们动辄把一件事称为革命,这已经成了习惯,一有改变我们习性的新发明或新做法出现,我们就立刻惊呼革命了,其实,从16世纪的大动乱以来,西方仅仅有四场变化可以称之为革命,其他的都不过是这四大震荡中的局部性余震。

这四大革命分别是:16世纪的宗教革命、17世纪的君主制革命、贯穿18——19世纪的自由主义和个人主义的法国革命,以及20世纪发生的社会性的,集体主义的俄国革命。

第一次宗教革命,就是由马丁·路德启动的。

路德是人类历史上最伟大的“颠覆者”之一,在商业史上,也有一些类似的“颠覆者”,他们对抗的是什么呢?有的“颠覆”的是垄断的利益,例如滴滴这样的网络约车公司,一些民办教育机构,民办医疗机构,也有的“颠覆”的是现行的规章制度,这点在互联网金融刚刚兴起时特别明显,还有的是“颠覆”的社会陋习,比如说ofo、摩拜这样的共享单车公司,还有的“颠覆”的是原来的产业格局,例如著名的乐视。所谓的“颠覆”,在这里都是加了引号的,做生意目的都是为了赚钱,不会为了颠覆而颠覆。

对这些“颠覆者”而言,应该从路德身上学什么呢?

路德是怎样成为“颠覆者”的?

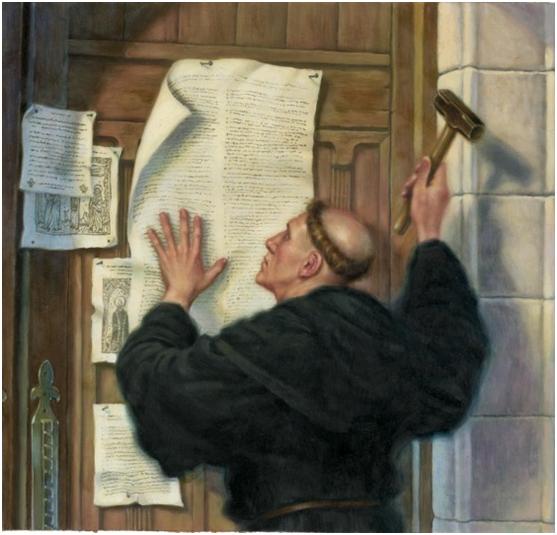

1517年10月31日,路德把他的一篇论文《九十五条论纲》贴在了德国维登堡众圣教堂的大门上,要求公开辩论赎罪券问题,他当时绝对没有想到,这个动作把他所属的天主教会,或者说把他所属的世界分成了两个敌对的阵营。

其实路德张贴论文的做法并非超常之举,他自己是个教士,在维登堡大学任神学教授,这所大学当时是德国人文主义中心,莎士比亚笔下的丹麦王子哈姆雷特 ,就是在维登堡大学读书的,当时的大学基本是神学一统天下。教士们经常会用这种方法发起辩论,在墙上贴大字报,类似这种方法中国人也经常用,这有点像在学术期刊上发表争鸣性的文章。没想到,这篇文章迅速流传开了,农民、手工业者、马夫,各种人围在教堂的大门前,排着队阅读文章。他还把这篇文章抄了很多份,分送给朋友,朋友们又抄送给其他人,不久,路德居然收到了从德意志南部倒流回来的印刷本,这完全出乎他的意料。

《九十五条论纲》写了什么呢?当时教宗利奥十世以修缮梵蒂冈圣彼得大教堂为借口,出卖“赎罪券”,说是有罪的人,只要花钱买了“赎罪券”,死后灵魂就可以升入天堂。为了增加销售量,赎罪券教士宣传说:“钱币落入钱柜底响叮当,灵魂瞬间脱离炼狱升天堂。”只要花钱,就能赎罪,或者可以缩短自己和亲友在炼狱受苦的时间。路德对于这种以购买赎罪券来取代真正的痛悔和苦修的手段提出了质疑,他认为赎罪券绝不能赦免罪过,连教皇本人也无权做出赦免,赦免罪过的权力属于上帝。

根据流传下来的木刻画,路德中等身材,微胖,眼神流露出坚强的意志,头发狮子鼻,下颌看起来很饱满,面部看起来并没有喜欢争斗的特征,只是很平静的表现着他的勇气,实际上,他是个不惧怕冲突的人。他在穿着上很不讲究,有一次他裤子破了,竟然从孩子裤子上剪下一块布去打补丁。他后来结了婚,但是对婚姻的看法,觉得只比跳火坑强一点。

路德与东方的大哲学家王阳明是同时代的人,他出生在1483年,比王阳明小11岁。有的人会把马丁·路德与马丁·路德·金搞混,其实后者是二十世纪美国的民权人士。路德的父亲是矿工,脾气很大,反对宗教,她的母亲胆小、柔顺,非常虔诚的教徒。他有6个兄弟姐妹,他的父母都认为,管孩子必须用教鞭,因为父亲打的他太重了,有一段时间,父子的关系像敌人一样。还有一次,因为偷了一个果子,他让母亲鞭打的浑身是血。如此严酷的生活,是他后来当教士,躲进修道院的原因。他的双亲都相信女巫、小妖精、天使和恶魔之类,路德也终身带着这些迷信。

22岁的时候,他决定成去做修士,而且选择周围二十所修道院中规则最严格的一座,出家之前,召集朋友们大吃大喝了一顿,说这是最后一次了,明天他就去做见习修士了。他准备以光荣的谦卑去做最卑微的工作,做了修士之后,像自我催眠一样重复背诵祈祷文,把自己关在没有热气的小寝室里受冻,绝食并鞭打自己,希望借此将体内的魔鬼驱除。有一次,好几天大家都没看到他,朋友们闯进屋子,才发现他已经昏倒了。

在1509年的时候,路德听到另一位修士在背诵教义,读到“我相信宽恕罪孽”时,他如同五雷轰顶,真正的信仰在不知不觉中降临,善行不足以赎罪,只有完全相信基督,才能脱离地狱。靠信仰获救,而不是靠赎罪券,成为了新教思想的精髓。

《九十五条论纲》很快掀起了一场宗教改革的风暴,这种呼声若隐若现了几个世纪,现在突然如同微波掀起了巨浪,令人觉得有点不可思议。消息马上四下传开了,因为传言和当时的形势相符,和人们内心当中潜藏的情绪相吻合。出于一时冲动,也可能是为了打破紧张气氛,有人在教堂里开始大声喧哗,用石头砸碎玻璃,还挑起了一场斗殴。混乱之中,神像被毁坏,商店遭到抢劫,各种传单在兴奋和愤怒的人中传阅,围绕着一些已经过时的话题开始了尖锐辩论。

连路德自己有段时间也让他惹起的风波吓坏了,他也没想到会产生这种爆炸式的影响,14世纪曾经有一些宗教改革的先驱,这些教派多数都消亡了,还有一些教会的首脑甚至被绑在火刑柱上烧死,为什么路德能够坚决地站出来与全欧洲最根深蒂固的制度和最神圣的习俗对抗,而且最终全身而退呢?

怎样才能做到既颠覆,又能幸存?

首先,要有技术支持,如果没有技术的帮助,“颠覆者”的希望很可能成为泡影。在路德贴出《九十五条论纲》之前,古登堡活版印刷术已经通用了40多年,而且成为了分裂西方的物质工具。印刷要成气候,单有印刷技术还不够,还要有优质的纸张、改良的油墨,以及娴熟的工匠,才可以快速、准确、大量的翻印传单,而且成本比手工抄写低廉,这就是当时的新媒体啊,可以说,路德是充分借用了新媒体的力量,也有可能是无意的,才将这件事的影响扩大。

对应到现在,技术依然是颠覆者最有力的武器。如果没有移动互联网技术,并能够把公共交通数据整合到平台中,移动出行公司就很难改变过去巡游搜寻乘客、或乘客招手的方式,之前也曾有一些电话召车的创业项目,但都失败了。共享单车也是一样的,没有移动互联网和移动支付、定位技术,也都不可能坚持到今天。技术条件不具备的时候,不要妄谈颠覆。

第二点,要明确敌人,就是要找好靶子,一个新的变革想要成功,不但不能一开始就树立能秒灭你的敌人,还必须得到“不相关利益”强有力的支持。路德一开始就明确了它的敌人:不是天主教或者它的教徒,而是教皇、他的下属以及他们搞的各种仪式,即敬神的种种烦琐手续。路德不是无政府主义者,他一直宣传基督徒是“大众最恭顺的仆人,他服从于大众”,也就是说,他服从于由王公统治的世俗世界。这就给非神职的当权者吃了定心丸,也标明了路德的道路,让他无意中避开了危险的宗教先知的角色。这个举动,让他获得了多方的支持。因为包括国王在内,人人都觉得必须清除滥用权力的弊病,可我的权力不能碰。

所以很有趣的一件事就发生了。《九十五条论纲》贴出之后,教皇就气疯了,发来了谕令,批判了其中的41条,结果谕令到了维登堡之后,路德借机示威,把教皇的诏书当众付之一炬。为什么路德没有受到惩罚呢?中世纪可是很野蛮的,动不动就把人烧死,原因之一就是,当时他的领主约翰·腓特烈,终其一生都在保护他。

由此可见,如果网约车平台刚一起步,就喊要颠覆传统出租车公司,你觉得会怎样?肯定就被出租车公司联手封杀了,而它最初实际提供的是一种增值服务,可以减少司机的空驶率。

互联网金融也一样,2008年的时候,马云曾放出豪言:“如果银行不改变,我们就改变银行”。这句话其实没错,现在银行确实改变了,但这种态度也给支付宝带来巨大的麻烦,现在蚂蚁金服从来不把自己放在银行的对立面,总说互联网金融是传统金融的有益补充和帮手。

有个反面的例子,是2004年之前风头正劲的民营企业德隆系,德隆系是当时产融结合规模搞得最大的公司之一,旗下有177家子孙公司和19家金融机构,对实业界和金融系统,都产生了重大的冲击,结果它就成了失败的“颠覆者”,它选择对手是“时代”。现在搞产融结合的公司也很多,甚至成了大公司的标配,但是在当时的环境下,德隆在产业整合上步子迈得太快,战线拖得太长,一些做法太理想化了。

把《九十五条论纲》掀起的这次革命,称为宗教革命,其实并不全面,因为这次革命使得几百万人改变了信仰的形式和对命运的认识,还培养出了一种新的国家感,打消了西方人同宗同族的一体感,从更长远的角度看,它通过促进向海外新世界移民使西方和西方文明势力获得了空前扩展。

要想更全面了解这件事,可以看看《从黎明到衰落-西方文化生活的五百年》,作者是史学大师雅克·巴尔赞,讲了从文艺复兴到二十世纪末的五百年的历史,告诉我们这些冲击如何交互作用,形成了今天所见的世界。

评论