历史学家克里斯多夫·布朗宁(Christopher Browning)在著作《平凡人》里,提到了二战时期一场针对犹太村庄的血腥大屠杀。在下令之前,士兵们围成一个半圆听指挥官讲话,指挥官提醒士兵,犹太人是德国的敌人,不愿意参与这次枪决行动的老兵可以回避。士兵们先是沉默了一会儿,然后一位士兵突然向前一步,随后十几个士兵也表示不参与这次行动。

这一幕虽然简短,却意义非凡。它颠覆了此前人们认为“普通士兵之所以参与大屠杀是因为别无选择”的固有看法。事实上,他们并非因为不得已而参与枪杀行动。他们的参与是出于自己的选择,这让人不禁发问,到底是什么驱使他们选择杀戮。布朗宁认为,是因为他们怕与集体不一致:不参加屠杀意味着把这项“脏活”留给他们的同伴,会被认为是对他们的国家和同胞持有负面评价。

苏珊·桑塔格曾经写道:“对我们所有人而言,因为对忠诚的看法不同而打破层级、招惹反对和责难、冒犯大多数人是很难的。”那又是什么力量让那几位平凡的士兵敢于向集体“说不”?在世俗认可的观念与看似坚实的制度面前,“说不”是一件极需理智的头脑和道德勇气的事情。

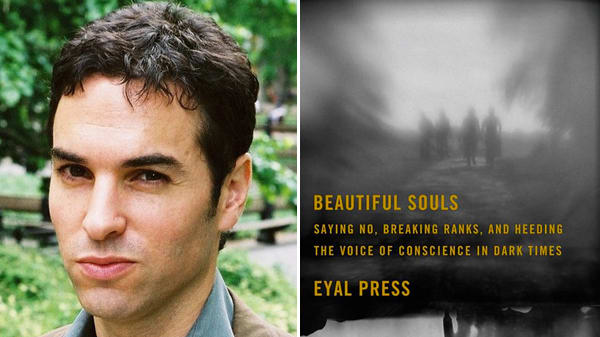

在《美丽灵魂:黑暗中的反抗者》一书中,记者埃亚勒·普雷斯以多年的观察、采访入手,以神经科学、组织行为学和道德心理学的前沿实验成果为辅助,讲述并分析了四个普通人如何为“正义”发声的故事。从“二战”前庇护犹太难民的瑞士移民局警官,到巴尔干种族屠杀中拯救异族难民的塞尔维亚人;从违抗军令为巴勒斯坦受难者提供援助的以色列士兵,到华尔街揭露客户存款黑幕的分析员——他们不是轻易地不理会所身处社会或组织的价值和理想,而是认为这些价值和理想不可动摇。在一个个看似简单的举动背后,他们打破偏见,捍卫良知,凸显出平凡灵魂中亦有抵抗“平庸之恶”的巨大力量。

经出版社授权,界面文化(公众号ID:booksandfun)选摘了《美丽灵魂》中文版的部分章节,以期与你一同重新审视少数与多数、良知与罪恶。

《美丽灵魂:黑暗中的反抗者》后记节选

从走访尤泽夫村的森林开始的旅程结束于宾夕法尼亚州的伊利湖,我开车去那里见戴劳·万德维尔德。我们见面那天是在3月,天气晴朗温和,当时万德维尔德在关塔那摩军事法庭办公室担任高级检察官已有将近四个年头。他来之前刚结束在伊拉克为期13个月的任务,他所效力的那个部队因为路边炸弹和叛乱者的攻击而伤亡惨重,他因杰出表现获得了青铜星章。万德维尔德告诉我,他们部队里的战友情非常深,因此他下定决心把尽可能多的敌军绳之以法。“我相信关塔那摩监狱关押的囚犯都是恶中之恶——最坏的极恶之人,他们不仅企图破坏美国,还想要破坏整个西方文明,”他说,“如果我做得到的话,我的任务就是替我在战争中死去的战友们报仇。”

不久后,关塔那摩监狱里三分之一的起诉案归万德维尔德处理。其中有一个案件是美国起诉穆罕默德·贾瓦德案。贾瓦德是一个阿富汗囚犯,被指控于2002年12月17日在喀布尔熙熙攘攘的集市上向美国军车投掷手榴弹,造成两名特种部队的士兵和一名翻译身受重伤。这件案子触动了万德维尔德,他在伊拉克工作期间对特种部队成员产生了极大的崇敬。他告诉我,在看过这件案子的证据后,他认为这是一个“完美的案子”——很容易证明,而且在道德上没有模糊性。在审判前的一次听证会上,贾瓦德滔滔不绝地控诉关押他的美国官员们虐待他,万德维尔德翻了翻白眼,嘲弄他的申诉,告诉军事法官这名被告凭空捏造出虐待的事,是基地组织手册上教的。

他还没有看过贾瓦德的监狱记录。后来,美国空军后备役部队的军官大卫·弗莱克特在案子进行到一半时参与进来,成为贾瓦德的辩护律师,他才注意到贾瓦德的监狱记录,并提出动议要进行查看。记录显示,贾瓦德在关塔那摩监狱关押期间,曾有一次在两周内从一个牢房被调到另一个牢房112次之多,这个被称为“飞行常客计划”的做法目的是不让犯人睡觉。后来,万德维尔德又在一名同事书架上的一本活页夹里发现一份文件,一位军队犯罪调查部门的特殊专员在里面记录称,一位犯人被裹住头,戴上铐,从楼梯上扔下去,还被在阿富汗的美国审讯者掌掴。这个犯人就是穆罕默德·贾瓦德。然而,贾瓦德的律师无法获得这些资料,而且政府也没有报道这起手榴弹袭击案件里还有另一名疑犯,而且该疑犯已经承认自己参与了袭击。万德维尔德很快看到一则新闻报道说,袭击发生的那一天,在案发地还逮捕了另外三名疑犯。他们三人花钱买通了阿富汗的警察,所以全都被放走了。贾瓦德被逮捕的时候还未满16岁,这意味着根据《日内瓦公约》,本应该把他看作“娃娃兵”来对待,不应该惩罚他,而应该对他进行再教育。

万德维尔德为了调和自己作为检察官的职责和对这个案子越来越多的怀疑,建议安排认罪协议,如果通过了,贾瓦德再坐一年牢,就可以被释放。然而他的上级驳回了这个建议,身为虔诚天主教徒的万德维尔德去了华盛顿特区的一座修道院,他告诉我他在那里虔诚地祈祷了三天,离开时已经决定再也不继续原本的工作了。他通知了军队这个决定后不久,辩护律师大卫·弗莱克特便请他出庭为穆罕默德·贾瓦德做证。在法庭上,万德维尔德有条不紊地详述了让他逐渐怀疑政府指控的正确性的过程。他表示:“任何可靠证据,《拘禁人待遇法2005》(the Detainee Treatment Act of 2005)的任何条款……不论是国家法还是我们神圣的宪法,都不支持延长贾瓦德先生的刑期。”后来一位法官判定贾瓦德的认罪声明是刑讯逼供的结果,命令释放贾瓦德,当时,他已在狱中度过了将近七年。

乔治·W.布什总统在表彰保罗·路斯沙巴吉那在1994年的卢旺达大屠杀中的英勇表现的典礼上说:“对抗一切形式的罪恶是我们应尽的道德义务。”然而,正如戴劳·万德维尔德所体会到的,如果履行这个义务会让你的政府难堪的话,那它几乎永远都不受欢迎。他把自己在道德上的不安告诉上级后,军队命令他做一次心理评估。尽管他提出希望再一次被分配到阿富汗服役,但军队除去了他现役军人的身份,尽管他曾获得过两次集体功绩奖和一次青铜星章,但他感到自己似乎成了抹黑国家的叛徒。关塔那摩监狱的首席检察官劳伦斯·莫里斯告诉新闻媒体说,万德维尔德的担忧“毫无根据”。与一些拒绝妥协原则的人的遭遇相比,这一惩罚并不算重,但并不会让事情变得好过一些。万德维尔德告诉我:“你深刻思考并反复纠结过的坚定信念遭到攻击,是件让人非常痛苦的事。对于这种针对我最引以为傲的地方——敬职敬业,渴望做正确的事——的人身攻击,我没有经验和方法去理解。”

怎么会有人甘愿经历这样的折磨?到底值得吗?在我探寻答案的旅程中,当我倾听曾拒绝放弃坚守原则的人讲述他们经受过的痛苦的时候,经常发现自己对此抱有质疑,特别是他们的行为并没有带来多大不同的时候。戴劳·万德维尔德显然有过相似的质疑。他被现役部队开除大概三年后,关塔那摩的关押中心仍在那里照常运转,而他的生活却被颠覆了。最近,他受邀到哈佛大学法学院的一个活动上做演讲,这个活动的名称是“刀锋:坚持原则/以职业犯险”(The Razor’s Edge: Standing on Principle/Risking Your Career),一个写了一本关于反抗者的书的政治学家在活动上发表了看法,万德维尔德感到非常有共鸣。他告诉我:“那位政治学家说,认为提出反抗的个人能够起到一定作用的看法是错误的。你没法带来改变。你只是给自己带来痛苦。”

这是根据经验总结的真话,我想知道法学院的学生们会通过这个活动学到什么。这个活动告诉他们不要让自己的职业生涯偏离轨道,以及为什么应该小心地避免漂向“刀锋”附近。记者们喜欢想象他们通过讲述有勇气坚守道德的人的故事能够激励人心,希望具有原则的反抗者令人振奋的故事能够促使反抗精神传播开来。但如果那些故事以真面目告诉世人,会不会造成相反的结果,即愿意以职业生涯犯险并坚守原则的人群没有增多,反而变少了?

[美]埃亚勒·普雷斯 著 刘静雯 译

三辉图书·中信出版集团 2017年5月

戴劳·万德维尔德似乎会同意这一点。然而,当我问他有没有后悔过自己所做的事时,他摇了摇头。他说:“如果我否认这件事带来的某些后果曾令我后悔的话,那就太假了。但对于最初的决定呢?不,我不后悔。”原来,原因之一是万德维尔德实际上不是“独自反抗者”。连他在内,关塔那摩有七个官员都因为相似的道德疑虑而被开除、投诉或主动辞职。最早一例是一位名叫斯蒂芬·亚伯拉罕的美军预备役官员最终提出了宣誓书。他负责的案件是“布迈丁诉布什案”,这个案子上诉到了最高法院,最终关塔那摩的犯人获得了人身保护权。万德维尔德告诉我他被开除后,有一些事情变得好多了,他认为这不仅归功于说出心声的官员们共同的影响,也归功于外部声援他们的组织施加的压力。他说:“如今的相关部门已经比它们刚开始时要公平很多了。他们对强迫证词的使用加以限制,赋予被告人更多的权利,对一些罪行进行了重新定义。我不会蠢到说这都归功于我,不仅我的反抗起了一些作用,那些民权组织、美国公民自由协会、宪法权利中心都起到了作用。”

之所以说他们起到了作用,是因为尽管这些组织的成员的目标相对比较局限,但是他们的良心之举却有叠加增强的效应。谁会知道以色列第一个拒绝到占领地区执行任务的士兵是否仅仅是不想让双手沾染血污而已,但事实是,自他提出拒绝后的几十年里,又有几百名应征入伍的士兵做了同样的事。显然,1938年保罗·格鲁宁格违反法律的时候,他的目的不是要敦促瑞士重新审视它的过去并且进行某种集体灵魂探索,但正是他坚持原则、拒绝服从的这一举动触发了后面的事情。梭罗坚称他“并没有决心致力于根除一切罪行,即便是最大的罪行”。但是,他写的那篇关于为什么他不愿意交税的文章最终激励了很多秉着良心的异见者们坚持了正义,其中就包括小马丁·路德·金,他在学生时期读到了这篇文章,深受梭罗的影响。(路德·金在他的自传中写道:“我坚信,不与恶人合作的道德义务和与好人合作的道德义务同等重要。传达这一观念的人里面没人比亨利·戴维·梭罗更有激情和说服力。他的文章和个人智慧让我们得以传承富有创造性的抗议。”)

既然正如法庭有时判定的,良心“不过是一种个人道德准则”,个人无视其他声音来遵从它,那么为什么会发生上述的这种连锁反应呢?部分原因正如哲学家迈克尔·沃尔泽所说,这种说法并不绝对正确。良心这个词指的是“对于善恶的普世理解”,这套准则并非脱胎于与世隔绝的状态,而是脱胎于与他人的互动和在组织、部门、政党、工会、职业机构、部队中的参与。沃尔泽写道:“个人的决定和这些决定所基于的道德准则之间是存在区别的。决定可能最终是我们独自做出的,但是道德准则当然是我们共享的。”

在每一个社会,都存在不认同大部分其他公民认同的道德准则的反叛者和破坏者——不论权威人物希望他们相信什么,他们都嗤之以鼻,并以此为乐。本书所讨论的反抗者不是这一类人。他们的问题不是轻易地不理会他们所身处的社会或组织的价值和理想,而是认为这些价值和理想不可动摇。对保罗·格鲁宁格而言,不可动摇的理想是他认为所有瑞士公民应该和他一样珍惜欢迎陌生人的传统。对亚历山大·耶夫蒂奇而言,这种理想是从他母亲那里继承下来的且在“手足情深,团结统一”里呼吁的宽容精神。对于阿夫纳·维施尼策而言,它是相信以色列军队真的是“世界上最具道德的军队”。对于莱拉而言,它是她认为她的每一位同行都应该履行进行尽职调查的义务。一个更加世故的犬儒主义者可能会断言他们相信这些事情简直太天真了。但是,如果他们更加世故一些的话,就不会那么坚守他们认为具有指引作用的原则了,也不会在看到那些原则被人妥协或无视以后感到那么失望了。

戴劳·万德维尔德告诉我:“我从一个真心相信这些理想的人,变为了一个感到真的受到欺骗的人。”与我遇到的其他拒绝从众者一样,正是因为他亲眼目睹自己深信的理想遭到玷污,而且同样重要的是,他想要施展道德想象力的愿望成了他工作的阻碍,才促使他做了他做的事。亚当·斯密认为,这种能力是人类普遍具有的,他的观点没错:对我们因为保持沉默或者服从权力而可能伤害到的人感到同情,并不需要特别的天资或圣洁的美德。然而,不理会道德想象的倾向同样普遍——人们往往会使自己远离自身行为造成的后果,依靠某种意识形态来将其正当化,把我们造成的伤害的责任推卸给处于指挥链上级或下级的人。在一个不讲人情的巨大力量统治的世界里,因果之间的联系越来越不紧密,当个人陷入需要妥协的情况,几乎都会这样推卸责任,不仅仅是因为困境非常极端,也许更是因为他们只是凡人。指责那些当有悖良知的事情发生在眼前却没能鼓起勇气的阿布格莱布监狱的士兵或“二战”中服从命令的人很容易。然而难得多的是,承认甚至意识到,我们在日常生活中,有多么习惯于通过把有悖良心的非正义事件归咎于体制、境遇或者上级来避免做出让我们不舒服的选择,或者我们多么不习惯于问一问,我们的被动和默许可能在纵容有悖良心的事以我们的名义进行上扮演着什么角色。

从假装虔诚地给在卢旺达等地“对抗罪恶”的人颁发奖章,或者像《时代周刊》那样表彰揭发美国存在的假账现象的告发者来判断,我们生活的世界把克服被动视为光荣的事。然而在现实中,我们都知道这么做风险大,而且很危险,因为人们在义务和良心的界线该如何划定的问题上很难达成统一。世界上大多数地方,早在几个世纪以前就明令禁止的虐待违背良心吗?那些在布什执政期间诽谤一些质疑警方刑讯逼供的异见者的人认为没有。耍小聪明骗取老百姓积蓄的人丧失了良心吗?华尔街上就是这么做的,而且从中获利的交易者们认为没有。在2008年金融危机爆发前的那段时间里,他们从来没有停下来道过歉。(金融危机爆发后,政客们也没有要求他们道歉,反而开始削弱或者逃避对金融行业的监管。)那偷别人的土地有悖良知吗?西岸地区把抢夺土地视为落实上帝计划的犹太人认为没有。即便是确实认为这些事有悖良知的人看到士兵、公职人员或者他们的同事在这些事情上抱着不肯妥协的立场也会感到紧张。如果我们也认为一些明目张胆的恶行正在发生,那是不是应该抱以相似的立场?我们真的想要被人提醒我们已经做了什么妥协了吗?

不可避免的是,展现道德的勇气会导致不一致,并让很多人感到不舒服——也许从来没有想到过会说不的、信得最深的人会感到最难受。苏珊·桑塔格写道:“对我们所有人而言,因为对忠诚的看法不同而打破层级、招惹反对和责难、冒犯大多数人是很难的。”她说得没错,没人觉得这样做容易。但是一生都在努力让自己接受绝大多数人价值观的服从者会比有想法一致的同伴陪伴在身边、习惯了站在社会边缘的异见者感到更难。戴劳·万德维尔德告诉我,他最怕的不是失去工作,而是背叛那些曾经为了共同的价值观和信念,同他并肩作战甚至战死的同伴。也正是这些价值观和信念促使他在关塔那摩案件中“保持异见”。“我内心斗争最大的一个力量源泉是,是否从某种意义上来说,我正失信于我的战友们—特别是那些牺牲的战友。”他说,“我让他们失望了吗?从最坏的意义来说,我是不是站到了敌人的那一边?”

事实证明,这种担忧是没必要的。让万德维尔德大感欣慰的是,他的部队里没有一个士兵质疑他的忠心。他告诉我许多人写信给他说:“戴劳,我们不了解这件事,但是我们了解你—如果你有任何需要,给我打电话。”他说:“他们了解我,我们的战友情永远不会散。”就算他们的情谊受损,我感到万德维尔德仍不会后悔他所做的事,因为他成功地避免了背叛一个他知道自己无法逃避其判断的人:他自己。报道他故事的报纸跟我一样,不可避免地把读者的注意力引向他所遭受的来自军方的报复。然而,它们没有提及他所收获的无法量化的东西,这些收获让他在谈论自己的经历时,声音里时常流露出感激之情,也让他以前的一些同事感到羡慕。他告诉我:“我去关塔那摩的时候是身负使命的。我达成的使命也许是自我救赎。”

(书摘部分节选自《美丽灵魂:黑暗中的反抗者》一书后记部分,经出版社授权发布。)

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】

评论