成人杂志《花花公子》创始人休·海夫纳9月28日辞世,在铺天盖地的纪念文章里,海夫纳坐拥“花花公子”帝国,是泡妞无数的人生赢家,是现代卡萨诺瓦,是放浪形骸的浪子。甚至在很多人文章里,这是一个年近八十还在服用伟哥的老色鬼。但不论说他是无数男性眼中的楷模和理想,还是说他是玩弄女人的“花花公子”、性瘾患者,如果不把他放回到他的时代,你都会觉得这是资本主义文明生长出来的一个怪胎。

在海夫纳被传奇化的同时,那本他倾注毕生心血的成人杂志的诞生也越来越像一桩传奇。在有的人看来,《花花公子》就是海夫纳个人因为被妻子劈腿而向所有女性的报复之举,带有某种悲壮意味。但这种看法忽略了历史。只有把这本杂志放置在整个1960年代美国性解放运动的背景下,去看清它的来龙去脉,才能理解为什么它在当年具有如此深刻的影响力。

海夫纳放浪形骸?因为他是美国性革命的道成肉身

众所周知,《花花公子》是美国性革命重要的一部分,也深刻地改变了美国人的性观念。那海夫纳自己如何看待《花花公子》出版的意义?他说过这么几段话。

“女性是性革命的主要受益者。它让她们成为自然的性主体,就像男人一样。女性主义也应当一路追随。不幸的是,在女性主义内部,有一些清教徒式的、禁欲主义的反性元素。”

“每个人,都渴望成为一个性主体(sexual subject)。”

“性是这个星球上的驱动力。我们应当拥抱它,而不是把它看成敌人。”

从这些言论中,海夫纳的看法其实很接近法兰克福学派代表人物马尔库塞在《爱欲与文明》里的观点。作为美国六十年代学生运动、民权运动的理论旗手,马尔库塞在这本书里提出的最著名观点,就是高度文明的代价是人的不自由和对生命本能——即性欲-爱欲的压抑。因此,反抗现代西方文明,首先必须消除对人对本性的压抑:解放爱欲,便是解放人自身。

而海夫纳自己便是马尔库塞所说的饱受压抑之苦的迷惘一代。出生于虔诚的循道会教徒家庭。在保守的价值观中,什么是性?什么是爱情?在一个谈色性变的时代里,这些问题都是洪水猛兽。

黄勇、薛民 译,上海译文出版社,2005年

《花花公子》被许多女权主义者诟病为物化女性,但如果换一个视角,对照《花花公子》所置身的历史现场,以女性为中心去论述,就会发现,它除了以男性视角来消费女性身体之外,也对于女性情欲的拓展有积极的意义。必须注意到的是,1960年代并不像部分女性主义者声称的那样只是男性的性解放,女性不是这场运动的局外人。由于资本主义消费文化的发展,她们开始在商品和新的生活方式中塑造女性情欲主体。也就是说,就在海夫纳把女性塑造成一个拥有欲望的主体的时候,女性其实跃跃欲试,开始情欲主体的打造了。

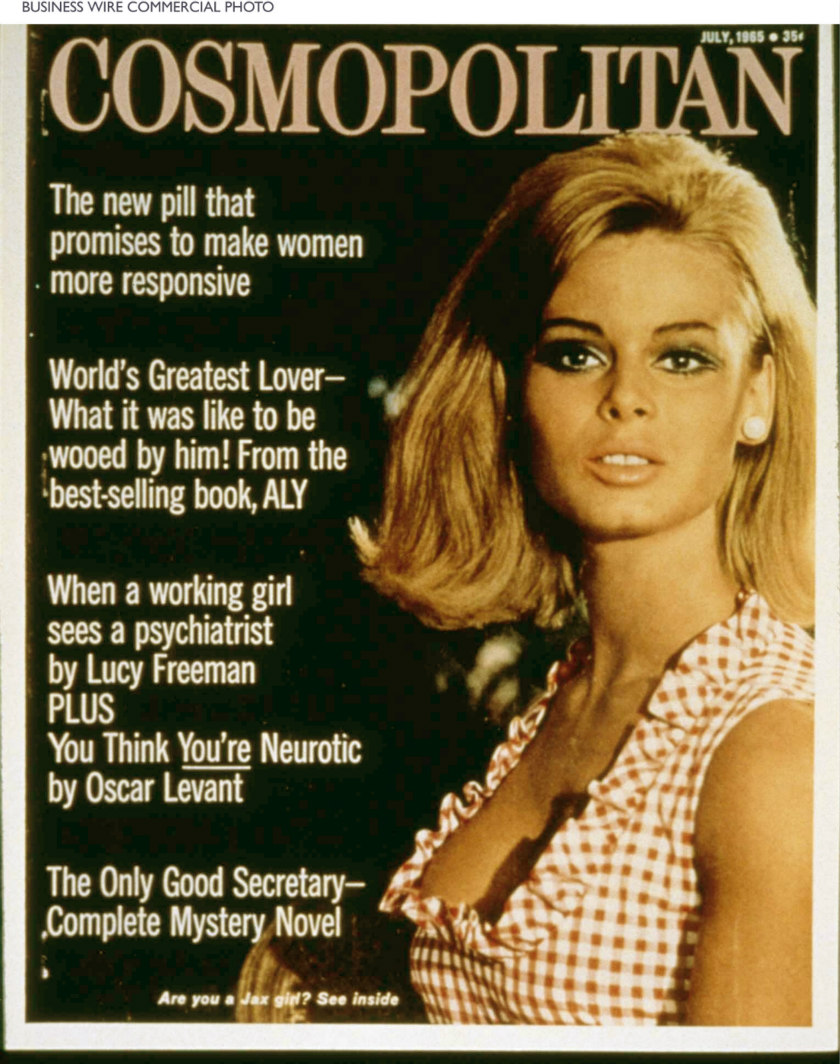

一个例证是当时除了《花花公子》这样旗帜鲜明打着“娱乐男性”口号的男性杂志之外,对应的女性杂志也应运而生。1963年,以畅销书《性与单身女郎》著称的作者海伦·布朗接手编辑《柯梦波丹》(Cosmopolitan)。布朗接手后,这本杂志开始画风大变,从一本家庭杂志改造成一本真正意义上的女性杂志。因为布朗认识到,读者群的性质已经在历史中转变,新一代的年轻妇女,经济上比较独立,自主动机强,教育水准也已提高,《柯梦波丹》于是闻风转向,顺势把当时英国已经很发达的“浪荡单身女人”概念,建构为新的美国版“柯梦女郎”(the Cosmo Girl),在杂志内容方面,则主要是为单身女郎提供情欲和身体消费的指南,明确以图像和文字来表达女人拥有新的性自由。因此,有些历史家认为,《柯梦波丹》最大的贡献就是使得女人的性变成自然的、可敬的,这在普遍相信“性属于男人”的美国文化中是很重要的发展,也与海夫纳关于“女性是性解放运动的受益者”、“女性成为的自然的性主体”这样的观点如出一辙。

学者何春蕤在《性革命:一个马克思主义观点的美国百年性史》一文中举了许多例子,证明六十年代女性情欲主体的塑造,依赖诸多物质现实层面的发展。除了《花花公子》上的裸女,还包括了女性杂志的萌芽,单身酒吧等实体空间的出现,性论述从充满病理、禁忌意味的医学移交到更多更通俗的论述,女性从蓝领劳工转为秘书文员,这一切都催生了一个庞大了女性消费群体。也正是在这个意义上,我们可以理解,为什么在许多女性的回忆中,她们都提到《花花公子》如何让她们更为自己的愉悦负责,而《花花公子》为什么从一开始以“娱乐男人”为口号改变为“娱乐所有人”为口号。

情欲的解放本身是革命,而且是日常生活层面的革命。这场革命因为日后1980年代的新自由主义转向和保守家庭道德观的回潮,而被激进女权主义者猛烈抨击。革命风流云散,马尔库塞的《爱欲与文明》变成不合时宜的老调,但海夫纳还是那个海夫纳,作为这场革命的道成肉身,却没有蜕变为遗老遗少,反而日渐勇猛精进,不改初心。与其说海夫纳打造的《花花公子》及其周边是一个帝国,不如说那是一个色情乌托邦。值得人玩味的是,从情欲的角度来看,二十世纪的乌托邦冲动分化成两条路线,一条如美国性解放运动建立一个情欲乌托邦,而另一条则如苏联革命,压抑情欲,建立一个禁欲主义的乌托邦。

我们甚至可以理解为,色情又或者性在海夫纳那里,已经不仅仅是欲望的满足和发泄,老去的海夫纳在那个美女如云的帝国里醉生梦死的时候,他就像《好色一代男》里的男主角以肉身做道场,以色情为方法论,实践何为“色即是空空即是色”,也像胡金铨的《空山灵雨》的结尾,拍出了以色修禅的宏大场面,一堆和尚看一堆女人洗澡。这是海夫纳的人生“修行”。

物化等于剥削吗?

尽管海夫纳声称他的《花花公子》是让女人夺回性的主控权,但从诞生之日起,它与女权的关系就颇为纠结,在不同光谱的女性主义眼中呈现出的是不同的面貌。激进女权主义者普遍对这本杂志深恶痛绝,认为它最大的罪名在于物化女性。细细看来,主要可以列出下述罪状:

譬如,尽管如海夫纳声称,《花花公子》致力于将女性呈现为拥有自己情欲的自由的性主体,但它对于女性的呈现无疑是有选择性的,它呈现的只是年轻的、快乐的、简单的女孩,而那些不在这个光谱之内的广大女性都不在考虑范围之内。换句话说,《花花公子》里的女性是单面的。或按照有一个说法,它的女性的呈现“要不就是阴道,要不就是大脑,从来不是两者兼具。”的形象。

又譬如,《花花公子》尽管试图建构一个以性为中心的乌托邦,但它的视角依然是男性出发的。尽管表面上激进,可以让女性袒胸露乳毫无顾忌,但这一切只能在男性的视角下呈现。曾经为这本杂志做过裸体模特的 Rosie Boycott 回忆过一件小事。有一天拍摄间隙,她裸着身体走进一家咖啡店,立马就被请进了编辑室,被质问道:“你在干什么?裸着身体走来走去。”那一刻,她意识到,《花花公子》的裸体模特只能在杂志里裸,不能在其它地方裸。她们是被供上处女神坛的,满足异性恋男人对于处女情结的玩物。

再譬如,海夫纳和他的《花花公子》宣传的所谓的女性主义,是典型白人自由主义式的虚伪的女性主义。他假想性是唯一争取平等的战场,却对杀害女性、性暴力、经济平等、工作环境中的性别歧视等议题视而不见。换句话说,它是以所谓的“个人自由”为名,无视男性自身的权力和特权,更深地拥抱父权制。

在《花花公子》的黄金时代,上述激进女权主义者的声音还是少数,主流媒体中更多的是持更自由主义倾向的女权主义者。在她们看来,在女性主义、公民权利等方面,花花公子是领头羊。一个广为流传的故事是《花花公子》是堕胎权的坚定支持者,它还是同性恋平权运动的同盟。海夫纳日后接受采访时有这样一番自白:五六十年代,还有很多州是禁止堕胎的,所以我拿出钱资助那些挑战限制堕胎法令的人。我帮助过罗伊诉韦德案(1969年,一位化名为杰内·罗伊的妇女和其他人一起向德克萨斯州限制堕胎的法令提出了挑战)。在还没有女权主义这个东西的时候,我就是一个女权主义者。这段历史很少人知道。”

然而,声称支持堕胎权也好,支持同性恋平权也罢,这都并不能说服女权主义者《花花公子》没有物化女性,而只要物化女性,似乎就说明海夫纳自诩的女权主义者身份是一个白人异性恋男性商人的狡辩和妄言。因为很显然,海夫纳完全可以一面以政治正确的姿态支持女性平权,一面继续将女性视为男性凝视的对象和玩物,两者的确可以并行不悖。

但在女权主义者内部,也有人从海夫纳的情色帝国中解读出别样的意义。譬如1998年,台湾专栏作家彭蕙仙就发表《当裸露不再是禁忌》一文,她以“悲壮的革命情操”来形容这些《花花公子》的封面女郎,认为裸露对女人而言具有启蒙意义。她说“早在男人还在注视评量女人身体时,各种体型的女人却已当风袒腹,起身而笑了。但是彭蕙仙的疑虑是,《花花公子》这类媒体能造就出这类身体和灵魂摆幅相当的女子吗?而何春蕤在《对她们而言,裸露从来都不是禁忌》一文中回答了彭蕙仙的疑虑。在何春蕤看来,那些演员、模特们在裸露身体的时候,不必然就是被男性凝视所贬低,从而丧失尊严,而是可以重新建构、积极打造的主体形象。

在文中,何春蕤对于主流女权主义的建议抑或批评是:女人的商业化、物化本身不必然代表着剥削。她甚至更进一步,颇为乐观地写道:今天年龄弱势与阶级弱势的女人在商业体制或职场内的裸露,也可以借着勾连“商业艺术”、“专业精神”、“健身美学”、“身体自主”等论述,发展出令人尊敬与支持的社会诠释。

这种论点对于物化的态度是复杂且暧昧的——一方面承认物化,但另一方面不认为物化就必然带来剥削。“资本主义发展在解放劳动力的同时,因着一些历史际会的原因而在商品化的过程中创造愈来愈明显的情欲发展与多样化,也就是我所说的“情欲生产力”的大幅增加,以致于和原本规范情欲运作的“情欲生产关系”──现阶段最主要的体现就是一夫一妻父权婚姻家庭和异性恋体制──形成强大的紧张状态,”在这里, 何春蕤挪用了马克思主义经典的生产力与生产关系的论述,在她看来,在《花花公子》这样的商品化、物化的过程当中,情欲生产力也在增加,而过去被视为边缘的性态如性少数人群也得以浮出历史地表。

这里的分歧在于,我们到底该如何看待《花花公子》这类文化产品对女性的物化?物化只是对于女性的压迫和剥削吗?物化只是父权恣意彰显自己的丑陋面目吗?女性身体的暴露呈现只是供男性发泄享用吗?在有的人看来,《花花公子》的出现与其说是父权制借助新媒体兴风作浪,倒不如说主要是因为当时资本主义发展已逐渐进入消费导向的经济,需要把占人口一半的男性营造成为新的消费主体而非汲汲工作的生产主体而已,因此鼓励男性背叛传统中以养家为人生成就的男性形象,多在消费活动中实现自我。在这个框架内,女性身体的暴露呈现,可以用来松动拆解“男养家”的传统性别分工模式。

然而,对于激进派的女权主义者而言,这种观点显然太乐观了,低估了父权制的狼子野心,她们认为,在一个几乎很难再找出不被物化的主体的时代里,如果再轻飘飘地说物化,未免太看轻《花花公子》的潜在危害了。而那些认为被物化的女性能生产出主体能动性这样的观点,简直是助纣为虐了。

后海夫纳时代,我们如何想象色情

以《花花公子》为代表的色情文化从根本上来说就是一种强奸文化。这是以德沃金和麦金农这样的激进女权主义者的著名观点。在她们看来,由于《花花公子》之类的男性色情出版物以明显男性本位的视角将性自然化,美国的性解放运动本身不过是男性的“性市场革命”而已

作为反色情女权主义的代表人物,麦金农认为那些阅读《花花公子》和其他有伤风化的杂志的人,对妇女特别有威胁,他们都是潜在的强奸犯。她和女权主义行动家德沃金一道公开反对色情出版物,认为色情出版物是对女性的剥夺与压迫。在其名著《迈向女性主义的国家理论》一书中,麦金农论述道:“色情出版物,以女权主义看,是强迫性的性行为,是性政治的实践,是性别不平等的体制。”

在另一方,大法官理查德·波斯纳曾经在《性与理性》一书中反驳了麦金农的看法。他提到,这些阅读《花花公子》的人并不是色情瘾君子,相反,他们都是现代美国的中产阶级男性,也就是那些被认为受过良好教育、收入可观、在道德品质上值得信赖的人。而麦金农谴责的这种对女性有威胁的男性态度,在《花花公子》之前更根深蒂固。

然而,问题是,如果以《花花公子》为代表的色情出版物是以男性视角出发对于女性的压迫剥削的话,那我们又如何看待那些所谓的女性向的色情出版物?在那些出版物里,女性不再只是被表现为降低人格的性工具、性万物,女性也不被表现为忍受羞辱的性物,甚至强奸、乱伦等场景也被清除,女性的身体也不仅仅只是被简化为阴道、乳房、臀部等部位,所有这些一切都是麦金农例举的色情出版物的罪证。

曲广娣 译

中国政法大学出版社,2007年

然而,对反色情的女性主义者而言,这些都只不过是父权更进一步收编女人、控制女人情欲的作为。换句话说,情欲生产力的任何发展都只不过是男性霸权的进一步扩张而已,因为情欲本身就是男性权力的社会建构,用德沃金那句惊世骇俗的名言来说,“所有的性(行为)本身就是强奸”。

显然,麦金农和德沃金的观点受到包括女权主义阵营在内的诸多人士的批评,在此不再赘述。麦金农向往的女权主义乌托邦是一个没有色情的纯洁无害的世界。然而,最大的困境在于,假设一切按照麦金农的想象发展,取消《花花公子》等所有色情出版物,关闭所有色情网站,甚至通过“反淫秽法”,那是不是也恰恰和那些试图让女性退回到性革命之前的社会保守势力、保守性道德合流了呢?再譬如,假设以法律干预个体的私领域的生理需求,是不是又会吞噬私领域的自由呢?等到所有宅男宅女每点开一次小网站,都会被登记在案,这是乌托邦还是恶托邦呢?如果说借助商品化的物化的色情,某些边缘性主体得以现身壮大自身力量的话,那色情的取消,则会取消这些主体现身的可能,因为他们每一次现身,都很容易被视为不合法,需要被管制和隔离。

2016年,《花花公子》终于宣布不再刊登裸女照片。然而,对这份杂志来说,在这个离色情只有一键距离的时代里,印刷时代的“色而不淫”早已难敌触手可及的网络色情。这样的决定对于这本杂志究竟意义何在?即便取消刊登裸照可以部分向激进女权主义者们妥协,但停刊裸照似乎也在传达潜在的信息:裸体是不应当被刊登的,是不正常。不到一年,《花花公子》就“回头是岸”,宣布停止刊登裸体照片的决定是一个错误。

从1960年代以来,以《花花公子》为代表的“软色情”的积极意义,并不仅仅在于生理层面的满足,也在于在保守的时代中提出,性本身是可欲的,是不应该被污名的,当人们希望通过色情产品满足自己的时候,不会被视为变态。这样说,当然不意味着色情本身值得提倡,而是色情的需求本身应当被正视。

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】

评论