早在2005年,卡特里娜飓风还没席卷美国,次贷危机仍在暗地潜伏,在真人秀上满嘴跑火车的特朗普还没接过美国第一位黑人总统的的总统宝座,杰弗里·尤金尼德斯(Jeffrey Eugenides)就写到:“一个人的国家和他自己如出一辙,你看得越清,就越发感到羞耻。”这句话给他最新的短篇小说集《新埋怨》(Fresh Complaint)中那个被称作“伟大实验”的故事打造了一个黑暗内核,小说充满了诡计和算计,弥漫着痛苦悲怆。12年过去了,美国这个国家变得比任何个体更羞耻丢人了吗?

“噢不,其实是一样的,”尤金尼德斯叹了口气,“作为美国公民,我们都背负着奴隶制的历史。”随后他大笑起来,话里带着悲哀:“我觉得不管是个人还是国家,这张耻辱清单都没有尽头。可能在当下,国家层面的事情更吸引眼球,但二者一直比肩而立,难道不是吗?当你在路上遇到街坊们的时候,你的个人污点会一直折磨着你,你得想方设法绕过这件事。国家其实就是由许多个体组成的,所以一个国家中的所有问题,在一定程度上每个人都脱不了干系。”

访谈在普林斯顿大学一栋新教学楼的图书馆中进行。今年57岁的尤金尼德斯已经这里教了十年书。大楼还有些收尾工作没完成,洗手间门上贴着一张纸,用潦草的笔迹写着“不分男女”——暂且不说整个美国的情况,这起码反映了美国大学生活中发生的变化。

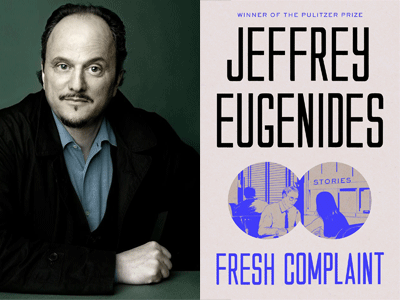

尤金尼德斯的小说《中性》(Middlesex)2003年获得普利策奖,至今仍是他最受欢迎的作品。当年为这本书做巡回宣传时,他还得一遍遍解释“两性同体人”是什么意思。在这本书中,古代神话和现代前沿科学交织螺旋,讲述了女婴卡利俄佩(Calliope)以女孩的身份成长,后来改名为卡尔(Cal),真正变成一个男人的故事。在访谈中,尤金尼德斯用了一个词叫做“雌雄同体”——指的是一位作家同时拥有男性视角和女性视角的能力。

这种“雌雄同体”的想象力在有尤金尼德斯的近作《新埋怨》中也发挥了作用。在该书中,他对一位英国白人中年教授和一个印第安裔美国少女笔墨均沾,赋予了同样的分量。在我们生活的这个时代,人们都在焦虑,谁能有权力讲述哪个人的故事。《新埋怨》敏感而微妙,是学生与老师之间性别与权力的张力起起伏伏的痛苦写照。

即便如此,仍有一位愤愤不平的网友在推特上责难这个美国白人中年男子,因为他模仿了一个“有色人种”女孩的口吻。“因为可以最大限度地发挥想象,我才成了一个小说家,”尤金尼德斯淡定道,“我认为绝大多数作家都是这么想的,我们不希望被束缚。在内心深处,你大概都明白什么能做、什么不能做。所以有时当你四处物色不同的人物角色时,你明白‘这一步棋下不得’——所以就不会这么写了。这是唯一一件我会遵守的事。我不在乎局外人告诉我能干什么或是不能干什么。而我所认识的所有作家,虽然来自不同种族、秉持不同信仰,都跟我表达过一样的看法。所以唯一的问题就是,你能够把想要说的故事写成文字,并让它听起来真实可信吗?”

对于“人类的失败”,《新埋怨》中的短篇小说做出了真实生动的刻画。“伟大实验”中的诗人才华洋溢,迄今为止为人谨小慎微,突然之间,惊人的财富用来让他招架不住了,他变得心神不宁。写这个故事的时候,尤金尼德斯正住在芝加哥,他想起了当时自己的心头疑惑。“那些家伙怎么赚到这么多钱的?为什么每个人都这么有钱而我却没有?”他大笑道,“然后我就动笔写这么个故事,把这个想法安到一个诗人身上,而且驱使着他变成了一个——有点儿像成为‘绝命毒师’之前的沃尔特·怀特的人物。”

和小说中的诗人一样,尤金尼德斯自己也开始读亚历西斯·德·托克维尔(Alexis de Tocqueville)颇具预见性的《论美国民主》(Democracy in America)这本十九世纪关于年轻美国政府的经典著作。“我知道,有些吊诡的事情正在我们的国家悄然发生,所以我希望把它和这个最初的愿景做个对比,一定程度上就是要回到成立之初的美国,”尤金尼德斯表示,“现在我发现,这个故事很有意义,因为美国的状况比那个年代还要糟糕,而且离任何理想模型都差十万八千里。”他笔下的诗人则这么说:“胜利成了权力、强硬或适时的巧言令色。人们如何开车,如何打断你的话,如何朝你竖中指如何咒骂,你都能看到“胜利”的影子——不管男人还是女人,都表现得愤怒而强硬。”

现在看来,现任总统特朗普就是这种飞扬跋扈、咄咄逼人的怪诞化身。那么现在我们面临着一个问题,它一方面刺激着美国小说的蓬勃,另一方面又从中作梗:当谬论和恐怖即将取代现实,我们要对这样一个世界做出怎样的回应?尤金尼德斯认为,这种感觉并非特朗普时代的特产。他引用了一篇1961年的文章《美国小说写作》(Writing American Fiction),作者菲利普·罗斯(Philip Roth)当时还很年轻,他认为电视上美国前总统理查德·尼克松(Richard Nixon)就是个“讽刺文学的产物”,尤金尼德斯承认自己有点儿“职业嫉妒”,“他在风平浪静的六十年代就产生这种想法了!现在更是如此。”

不过,和菲利普·罗斯不同的是,尤金尼德斯并不想要“和这些事情对抗”。“事实上我对追赶热点、比肩时代没什么兴趣。因为如果你和其他人汲取同样的养料,那么你们就会产出一样的……”他顿了顿,斟酌了一下说:“……奶。”他笑了起来。“我还是说‘奶’好了,”他继续说,“和一个不着边的特朗普比谁更蛮横无耻,这不是我关心的问题。当前,我认为我们最需要的是心平气和,这也是我想要通过写作带给大家的。我越来越重视小说中清晰的表达和深刻的思想,而不是投机取巧或耍小花招,我想要以一种友善的口吻和读者对话,令他们感到宽心。”

尤金尼德斯1960年出生于底特律,童年在“锈迹斑斑、腐坏凋敝的工厂的包围中度过”。他反复思量着,一向有亲民主党传统的家乡密歇根州,怎么会在一月投入特朗普的怀抱。“试想你在中西部长大,看着周围的城市一个个走向衰败,工业从这个地区搬家,如果你觉得自己也前途渺茫,那么你的选票可能就会调转车头变成红州。”

他坦言,对别人的经历保持开放的态度并不容易。“在这个分化如此严重的国家,你要怎么做出明智的回应?你会妖魔化别人吗?或者感同身受地去理解他人?你需要有很强的同理心,而这恰恰是很难保持的。超出了自己特定的群体范围,人们就不太想推己及人了。但在一个多元的社会,要想继续前进,人们就得把所有人都看作是自己群体的一部分,这对人类来说并非易事。”

[美]杰弗里·尤金尼德斯 著 主万/叶尊 译

上海译文出版社 2012年3月

至于今年夏天的夏洛茨维尔种族冲突事件呢?尤金尼德斯认为对白人至上主义者也该以同理心平等看待吗?“我觉得人们要做好准备,对抗这样的活动和观念系统,有时候不一定非得针对持有这些信念的人,他们也许还有救赎的机会,至少他们之中要是有足够的人能悬崖勒马,还是能把这个国家重新凝聚起来的。”

这是个合乎伦理道德的回答,像是米切尔·格拉玛提库斯(Mitchell Grammaticus)会说的话。米切尔是尤金尼德斯第三本小说《婚变》(The Marriage Plot)中的人物,他作为志愿者跟着特蕾莎修女来到印度,展开了一次严苛的灵魂审判。面对着病恹恹的人和床上的便盆,米切尔知道自己会“对这个时刻后悔很长时间,可能还会抱憾终身”,所以他抽离出来投入神学研究,“拾阶而上,走向那个光明的堕落天堂”。尤金尼德斯年轻时同样也在加尔各答的特瑞莎修女中心做过志愿者。和米切尔一样,他觉得自己失败了。“光明的堕落天堂”像是米切尔的变相救赎,是他在一个摇摇欲坠的世界中,让光明消融部分罪恶的一种与生活的和解。

他解释说:“对,我想是这样的,但是谄媚俗丽的东西也很‘光鲜’,我不是为光明而生的。”然而他刚刚才得意洋洋地打包票说,自己要阳光一点。他在普林斯顿大学的同事、作家乔伊斯·卡罗尔·欧茨(Joyce Carol Oates)也注意到,他最近快活了不少。“我说,‘对,我决定从现在开始要活得快乐一点。我刚刚决定的。’然后他说:‘你总是一脸阴郁。’现在距离我立这个flag已经三天了。不过我能想象自己可能是有点‘小情绪’,不过,一直很忧郁?这说得有点过了吧。可能我在他的小说里就是个郁郁寡欢的人,而且还不自知呢!”

尽管尤金尼德斯的小说洋溢着生动的创造力,彰显出了他独特的野心,可仍摆脱不了阴郁的暗涌——不是多愁善感,只是道德严肃罢了。在《婚变》中,米切尔读的《七宝楼台》(The Interior Castle)是十六世纪圣女大德兰(Saint Teresa of Ávila)的一本神秘著作,在书中,灵魂被比作一座水晶宫。而在2007年谈到《中性》的时候,尤金尼德斯说:“这本书的整体结构像水晶一般立在我脑海里,优雅灵动,令我神魂颠倒。当我想要放弃写作的时候——我确实有好几次都坚持不下去了——想到远方的这座水晶宫,我就继续拖着步子向前走。”

那么对他来说,小说和人类的灵魂一样深奥吗?“两者之间是有联系的。圣女大德兰谈到了这座水晶砌成的宫殿,而大多数时候你只是一只黏滑的生物,在宫殿外头,在杂草之间蠕动,设法进入水晶宫,一点点净化自己,最后到达中心,沐浴在其光辉之下。”

尤金尼德斯顿了顿。“写小说也给我这样的感觉。在完善一部作品时,同样也希望净化自己的灵魂。这听起来有点高高在上,不过我并不觉得作家们是行事的模范,也不知道能以什么其他方法剖析自己的生活,去看清自己然后做出改变……”他眼睛亮了起来,“……变得高兴起来,因为这是除了写作以外,我决定要做的事。”

(翻译:马昕)

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】

来源:卫报

原标题:Jeffrey Eugenides: ‘I’m not trying to compete with the outrageousness of Trump’

最新更新时间:11/30 13:47

评论