文 | 本刊记者 史亚娟

来源 | 中外管理新媒体

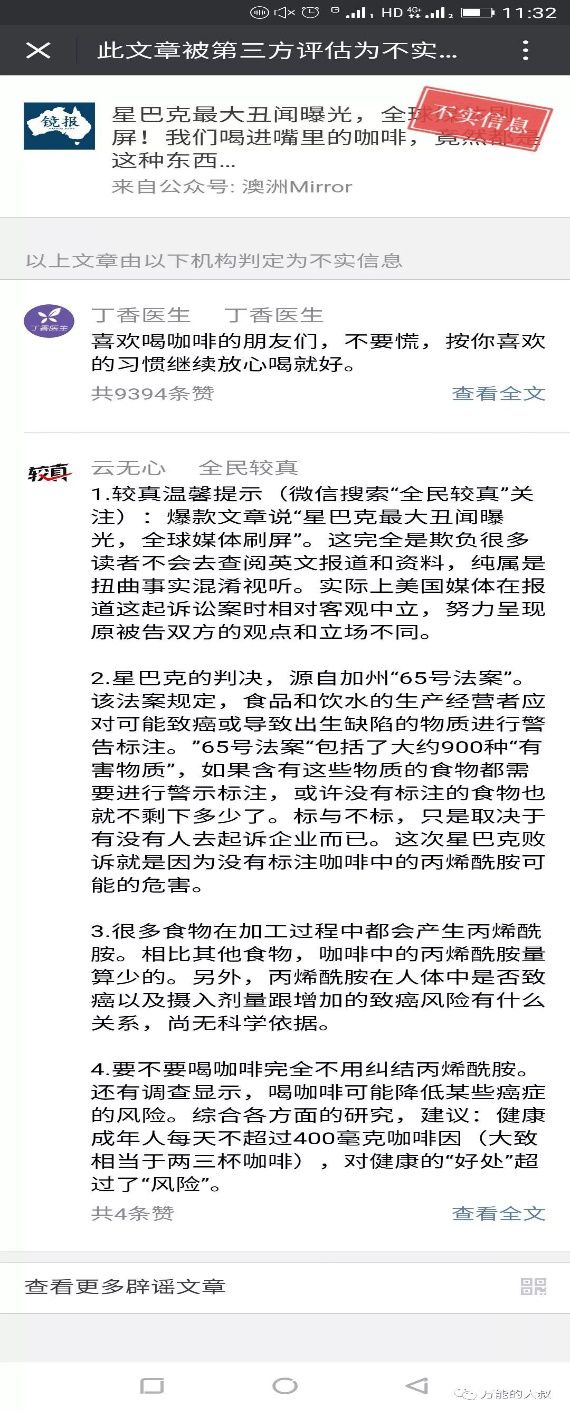

前些日子,“星巴克致癌”消息刷爆朋友圈,相关营销号打出《星巴克最大丑闻曝光!我们喝进嘴里的咖啡,竟然都是这种东西……》《星巴克隐瞒8年的黑幕,终于被揭露了!它要完蛋啦!》《美国加州政府要求标注咖啡致癌,判了星巴克「死刑」!》等耸人听闻的标题。

一时间,“星巴克咖啡致癌”文章点击量超过1000万。随后,为正视听,人民日报、央视等中央级媒体及多位科普专家、营养学家,纷纷辟谣。而造谣公号也受到了腾讯官方处罚,目前无法被关注,文章也不能再打开。

1、谣言是如何产生的?

事情缘于3月30日美联社等媒体的一则报道——美国洛杉矶一家法院裁决,星巴克和其他几家咖啡公司,在加州销售的咖啡必须贴上癌症警告标签。理由是市面上出售的烘焙咖啡中,被发现含有丙烯酰胺——一种有毒致癌化学物质。

加州的咖啡店需要在店铺里设置ProPosition 65的警告标识

以“澳洲Mirror”为首的国内营销号,围绕美国法院判决事件和星巴克股价跳水,整合中外媒体报道,得出“含有丙烯酰胺的星巴克咖啡会致癌”的结论。

其中“澳洲Mirror”率先在文中提到“星巴克股票大跳水,市值疯狂蒸发,损失难以预计!”,而实际上,星巴克股价只是下跌了1%,所谓“暴跌”,也只是3月29日早上开盘和前收盘价的对比。星巴克29日整体股价走势低开高走,在所谓爆出“8年隐瞒致癌丑闻”巨大影响下,当天收盘价也仅比前一天低了1美分。

随后,“澳洲Mirror”继续用夸张词语表述“喝星巴克咖啡竟然致癌?!《华尔街日报》踢爆惊人真相!”但实际上,华尔街日报只是发了一篇简短且用词谨慎的快讯,主标是《加州法院规定咖啡必须标注癌症警示》,副标是《在65号州规下,大量产品和店铺会出现癌症警示》。

华尔街日报官网登出的报道

注:何为“65号令”?1986年美国加利福尼亚居民以绝大多数票通过的《安全饮用水及有毒物质法案》(The Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act),简称65号令。当时通过这条法案旨在保护饮用水安全和减少人接触环境中的有毒物质,从而控制因此带来的癌症、先天疾病等问题。它允许公民个人、游说的团队或是律师代表州来起诉。

在华尔街报道中,也清楚指出了案子双方关系,一方面是非营利性组织 ,另一方面是咖啡公司们。双方的争端在于,是否要把咖啡和咖啡厅列到加州65号令的管理范围内。

有媒体指出,不仅星巴克,本案被告上法庭的,还包括绿山咖啡、7-11等90余家快餐巨头。而星巴克只不过因为被国人熟知,才被当作独立符号拎出来吓人。

2、公众号“震惊款”的套路

为什么这篇文章能够刷屏?

首先是素材刷屏。一篇“有图有真相”的文章,通常自媒体这类养生类文章是很难刷屏的,因为证据链不足。但这篇做得相对扎实,在编译外稿上面,把“信息不对称”放大到了极致,即只选择对自己有利的消息;

其次是“情绪”。“最大丑闻”与“隐藏了8年”,都让公众认为把星巴克这个看似很高大上的品牌,等同为“奸商”。虽然文里也提到不止是星巴克咖啡致癌这个事实,但情绪又一次战胜了真相;

最后是趋利性和优越感。这里的“利”就是知识,喝星巴克早成为了白领每天的必备动作——啊,原来星巴克致癌,我必须赶紧提醒我身边的朋友们。“优越感”是指不少人明明知道这篇文章传递的是错误信息,但他们还是要转发,因为他们要纠正文中被放大的问题,顺便提醒大家少喝咖啡。

事实上,这种例子比比皆是。有媒体就此总结了近期十大谣言,除“咖啡致癌”,“60%药品将在两三年内下架,“八宝粥是海绵做的”等等,全部摆出语不惊人死不休的架势。然而,实际上大多是刻意渲染的结果,也不乏纯粹歪曲造谣的成分。

再回到“星巴克最大丑闻”案例:

文中说,加州法院的裁定,“可以说是直接判了星巴克的‘死刑’。”

真相→该法院并非特指星巴克一家,而是针对当地几乎所有的咖啡企业。

文中说,我们每天喝着价格不菲的咖啡,是“忙着自杀”。

真相→咖啡里的丙烯酰胺只是有致癌嫌疑的物质,且在食物中大量存在,如我们常吃的油条、麻花。一个体重50kg的成年人,每天摄入10kg咖啡,才会喝到致癌剂量。

文中说,星巴克股价大跳水,市值疯狂蒸发,损失难以预计!

真相→跌了1%……所谓巨大影响,是当天收盘价比前一天收盘价低了1美分。

说实话,如果没有后面的辟谣,连笔者都要忐忑了。试想,既有法院的裁定,又有知名媒体的集中报道,还有化学数据的支撑,连金融市场都有了动荡……在如此多“权威”论据的轰炸之下,恐怕很多人都会选择“宁可信其有,不可信其无”——一边喝着手中的咖啡,一边转发着致癌的传言。

而这恰是此类公众号钻营的空间。一方面随着生活水平的提高,越来越多人已从惦记日常温饱转向了关注生活品质,而“科学养生”更被许多人奉为现代生活方式。另一方面,大多数人又并不具备全方位的科学素养,无法甄别真假科学,如丙烯酰胺,不是专业人士怕是认这几个字都得翻翻字典。

丙烯酰胺化学式C3H5NO

一边信息需求巨大,另一边是内容提供匮乏,于是就有人作起文章了,将之视为赚点击率的捷径。大不了被封号,但倘若有幸逃脱,庞大点击量带来的可是实实在在的利益。

3、星巴克缘何“灭火”于无形?

星巴克此轮危机公关,就是不断普及丙烯酰胺在食物中存在的机理和含量,让大众消费者理解,进而把危机变成一次很好的营销公关。

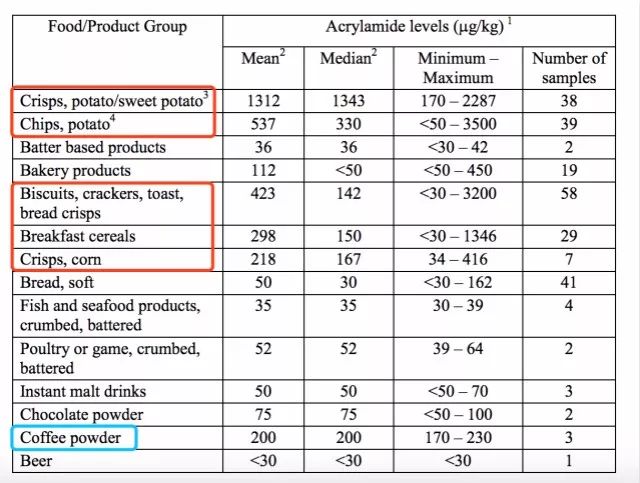

食物中,薯片、薯条、饼干、吐司、面包片、早餐麦片、玉米片等的丙烯酰胺含量都可能高于咖啡,图表来自联合国粮食及农业组织(FAO)和世界卫生组织(WHO)报告

谣言止于智者,面对危机,星巴克做了关键两点:

一是举报造谣的微信账号。这点非常关键,毕竟它是谣言的源头。这篇文章在4月1日晚间被界定为谣言,理由是丁香医生做了专门辟谣。

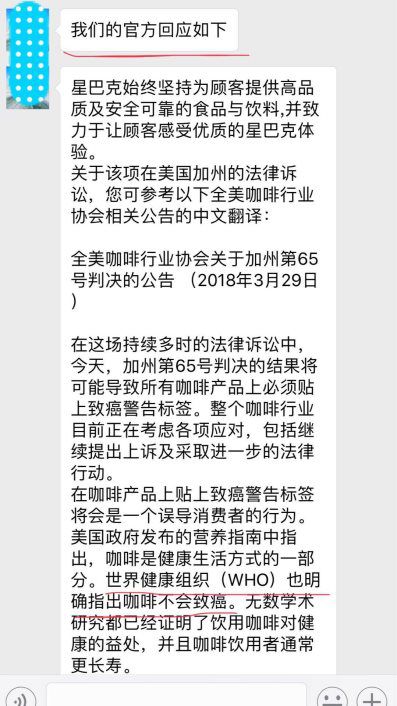

二是给媒体发声明。星巴克中国在4月1日给所有媒体发布了声明,还附上了一份全美咖啡行业协会相关公告的图,大概意思是——星巴克始终坚持为顾客提供高品质及安全可靠的食品与饮料,并致力于让顾客感受优质的星巴克体验。

可以看出,星巴克的做法就是自己不表态,全部借助行业协会的声明来证明自身清白。这一做法显然是奏效的,可巧妙避开“品牌永远是基于自身利益说话”的质疑。当然,这个声明也明确传递了以下信息:一是这件事不止星巴克一家,而是全美咖啡行业,且行业还会提起上诉;二是咖啡到底健康不健康,消费者心里还没谱吗?暗指“65号”判决本身就是个笑话!

正是基于以上策略,星巴克并没有第一时间在官方微信和微博发布辟谣声明。相反,在其媒体声明出来之前,国内很多传统媒体就已开始介入,采访多位营养学家、科普专家,从咖啡常识角度论证分析。4月2日,人民日报等重量级媒体点名批海外造谣华媒。甚至有媒体人直接站出来,指责这是无良自媒体策划的一场“用网民把焦虑换取流量的肮脏生意”。

短短72小时,星巴克致癌风波轻松得以摆平。估计不少人看到这里都会产生一个想法:

对待知名品牌、国际大牌,公众总是抱有相对宽容的态度。

诚然,星巴克品牌美誉度确实对此次危机的逆转起到了一定作用,但若换成其他屡遭食品安全质疑的咖啡品牌,也未必能像星巴克这般“轻松应对”。星巴克此轮危机公关成功的关键在于:公众和媒体对咖啡健康与否常识的一种普及和纠正,及时帮它灭了火。至于其他问题,如“隐瞒了8年”这种品牌美誉度层面的“谣言”,也会不攻自破。

所以,企业最高级的公关是顺水推舟,研判形势,发现水流的方向,顺势推一把。相反,最蠢的公关,是逆水行舟,非跟公众对着干,那就有翻船的可能。

舆论有着群体特质,一个爆点一旦被群体性地、随大流式地传播,对于躺着中枪的个体或品牌都非常危险。因为个人声誉、企业信誉,都将在公众误会和误解中发酵扩散。如何做好危机公关,化干戈为玉帛,是互联网时代每个个体、每个企业不可小觑且要时时关注的问题。

最后,还是建议星巴克有必要在自己官方媒体上正式回应一下此事。毕竟食品安全在国内是关系国计民生的大事。企业有必要给公众一个能直接看到自己态度和情况说明的正规渠道,而不仅仅是借助于媒体。况且,此次借力本身就带有侥幸的味道。

评论