按:“衰老可能是人这一生中遇到的所有事情当中,最为出乎意料的一个。”美国作家詹姆斯·瑟伯说。衰老没有一日停下它逼近的脚步,我们无计可施,年轻时抱着轻松疑惑的态度观察这种必然,短短几十年后,便要怀着另一种态度体会这种真实的无情了。

有很多书曾试图谈论衰老,针对这一确定无疑的未来状态,给我们某个面向的启迪或教育。美国外科医生阿图·葛文德在《最好的告别》里告诉我们,最后的岁月应如何有尊严地度过,我们或许应该学会在合适的时间放手,拒绝参与一场与药物、手术、鼻饲管和呼吸机的鏖战。在《直视骄阳》里,面对日益迫近的死亡恐惧,75岁的精神医学大师欧文·亚隆展开了对于生命与衰老之感受与意义的分析与思考。朱利安·巴恩斯在《无所畏惧》里严肃地讨论死亡与上帝,菲利普·罗斯在《凡人》里书写凡人一生结尾之前的病变与凋零。而奥地利的让·埃默里(Jean Améry),则从哲学的层面,试图告诉我们在衰老时如何与社会和自我达成和解,又如何在生命的尽头奋力一击。

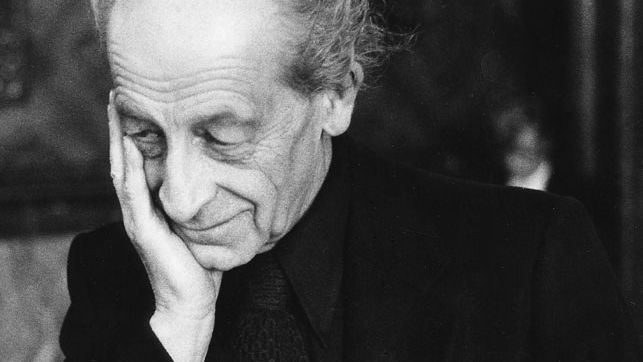

让·埃默里二战期间曾被关押在奥斯维辛集中营,那里或许是他距离死亡最近的地方。这段经历折磨了他整整一生,也导致“死亡经验”在埃默里的写作中占据了相当大的比重:“唯一真实的就是死亡,因为它是一切未来的未来,”而他遭遇的一个困境是:即使我们尝试用各种方式描述死亡,也总是言不及义;我们试图理解他人的痛苦,但每次理解都会撞上难以逾越的高墙。

在《变老的哲学:反抗与放弃》一书中,埃默里在书中化身为普鲁斯特、波伏娃、萨特、他自己,以及每一个老去之人,重现了变老过程中的各种细节:当我们开始疏远自己,当我们无法再凭借自身的潜力和可能性而生存,当我们渐渐难以理解新潮的艺术和价值观,当我们不得不面对死亡……

经出版社授权,界面文化(ID:Booksandfun)从此书中节选了《他人的目光》这一章节的部分内容,以期与你一同思考埃默里对于衰老的这一重探讨:是社会把衰老的意义强加于我们身上了吗?当人们以为我们老了、失去了所有可能和潜力,我们是被同情的还是被剥夺的?在受到尊重的同时,社会与他人的目光又夺走了老人的哪些认知与自由?

《他人的目光》(节选)

文 | [奥地利]让·埃默里 译 | 杨小刚

社会年龄是指什么?在每一个人的生命中都有一个时点,用数学上精确的表达方式来说,在这个点的前后,他发现他只是他自己。他认识到,世界突然不再允许他透支未来,世界不愿再被牵扯进来,不愿再将他看作一个他可能是的人。他自己仍旧相信为他保存的可能性,社会却不再将这些可能性融入它为他塑造的图像中去。他发现自己成了没有潜能的造物,不是出于自己的判断,而是他人目光的镜像,他人的目光很快会被他自己消化。没有人会再问他“你打算做什么?”,一切都定好了,清醒且不可动摇:“这个你已经做过了。”他必然体验到,旁人做了张他人生的资产负债表,呈给他一个结余,他就是那个结余。他是邮局职员,如果勤奋并且走运,还可以成为部门领导。他是个画家,要么更失败,要么更成功:如果成功在生命和阴暗事件的加总中累积,那么成功会对他继续保持忠诚,即便艺术品市场上存在动荡,即便今天他的画作报价不像昨天那么高;但成功(Erfolg),也就是随之发生的(erfolgt)事情,即他的艺术效应失效了,那么失败作为对其艺术生存的否定就成了他的标识。无论A是谁,如果他还不是,那么他就既不会变成勇猛的猎人、政治家、演员,也不会变成惯犯或任何其他职业的从业者。他称之为“生活”的东西,抱负与放弃的总和,确定了他昨天也一样视为自己生命的东西,就是生命留给他的年数。这些年月他如今可以当作被挥霍的时间的千篇一律和单调的重复而不再顾忌。

真的啊,死亡才确定终点,生命的结束才给予开始和一切阶段以真理。理论上,游戏在终局以前,一次也没有玩耍过。断裂、启动、转折、爆发,以至于最终一个体验了惊呆和僵滞的阶段可以将自己揭示为单纯的过渡。高更,一位银行雇员拒绝了社会展示给他的自我的结余:他在多米尼克的死亡道出了银行雇员生存的真相,并使之消亡。可以传唤多少高更来作证?未来,在一个通过互动和互相依存社会化的世界里,出格者会越来越少。自我的结余,社会编制的资产负债表的结算额被接受、被消化,最终被迫切要求。人是他通过社会表达出来的东西。变老的人表达过的东西已经被清点、被称量、被判决。即便他赢了,或者说,即便完全构成和耗费了他的意识的社会存在被标上高昂的市场价值,他也失去了它。断裂与转折不再处于他的视野之中,他将死去,就如他活过,一个战士,而且是勇敢的战士。

无论他已经开始领养老金还是激动得手舞足蹈,还是“处于人生中途”,还是在增加或者守护自己的所有,这位同辈已经接受了社会加诸他的判断——他的社会年龄。他碰上了一个不再逾矩,却尚未满意地保持平静的自我,因为被社会的弃绝所包含的生存的死亡就像生理的死亡一样令人无法接受。每个人都对自己说还有很多日子,并且想像个男人一样行动。但在夜晚到来前,夜幕就已降临,而他只能按照社会要求、允许和禁止的发挥些作用。

有些事情遭人谴责,首先是这一件:夜幕降临的比喻是哀婉的陈词滥调,更糟的是,它完全不对头。难道不是这样——社会的顶层和支柱正是上了年纪的人,甚至是年纪很大的人,以至于占主导地位的就是五十岁到六十岁的那一代人?总统与总理,影响广泛的大学教师、管理委员会主席,学院成员,在这些职位上的人都正当年纪。另外,与小小的、无名的生存相关的,是社会已为他们准备好了位子,这只是一个社会技术问题;他们会被保证将来有一个“有意义的人生”和值得活到那时候的年纪,至少获得可能,正如生活所自我期待的。

不该张嘴闭嘴都是年龄的戏剧和黄昏的隐喻。对于发号施令的人而言日子总会越变越长,但对于那些只是被拖着、拽着一起跑的人而言也是如此。在我们父辈的房子里有许多房间,有些看起来就像早已备好的养老院。

但一位年轻的物理学家说,在他们的专业里,年长的男人和女人汲汲于官方授予的荣誉和自己获得的声望,而我们,二十五岁到三十五岁的人,则在研究上有所发现。从不气馁、一头白发、知名报刊报道过的商务领队背后站着聪明的年轻人时不时给他提示,事情取决于这些年轻人,对他们更为敏锐的智慧,老年人或多或少会以善意的态度表示屈服。社会的宣判对于看起来有力量的人比对其他人更有效,它让他们继续扮演他们的角色。一家工业企业的名誉主席,早就将实际的操控权交给了一群年轻的合作者,知名的教授,智力上已经被他30岁的助理超越,只是热衷于收集各种称号和荣誉博士头衔,他们准确地扮演着给他们规定好的角色,就像大型的国民质询会上随便哪个用耳熟能详、任由操控的呆板词句发号施令的白发官员:二者都是他们过去的俘虏。有些人基本不再发挥作用,陈腐的夜晚事实上已经降临到他们身上,即使秘书还对他们毕恭毕敬。另一些人喜欢抱怨,一首《愤怒的郭尔姆》,像朱庇特一样掷出闪电,他的言行与他之前一直操持的政治角色的语境相连,以至于在他高高昂起的头颅上方已然是一片夜色,即便夜空尚被美丽的星星照亮。

当那些无名小卒的社会年龄、他们的老去被社会强加于他们后,他们还应该希望些什么?邮差依然是邮差,就像戴高乐依然是个历史人物,只不过展示戴高乐的历史伟绩比展示邮差的渺小更容易也更有益。而倘若他从来没有更像个邮差,倘若他甚至被剥夺了将投递一封挂号信看作一份国家要务的可能性,那么他会发现自己满足于在小果园里敲敲打打的岁月。一个“意义充实的此在”。正是。社会想用公共救济或者提供半日零工的工作机会来照料他,虽然这份工作可能随时终止。他不会愚蠢到不知道,人们只是刚好允许他做一个累赘和无用的吃货。他也许会得到照看,这自然比把他甩给他自己和那点微薄的退休金要好。如果这听起来还没有那么狂妄,如果在反动的放肆后这闻起来还没有那么刺鼻,人们会说,他的困苦和在社会上的孤立也是对他的不公,这不公塑造了他的一个自我——控诉者与被告,而救济与照料让他在自己面前成了他人,成了一个完全由社会决定的造物,这个造物甚至未能对与他同在而他又反对的世界表示一丝愧疚。

不容置疑的是,以占有为基础的世界从本质上规定了我们的社会年龄。如果人们想要将经由他人的目光变老和成为老人的现象还原成一些市场与效益经济的社会结构的基本问题,则完全不被允许。我们一再遭遇身体——如此境况下的衰朽身体——的事实,这个事实不仅给予变老的主观性质以特有的颜色,而且首要的是,它直接产生了各种社会效用。艾里希·凯茨纳曾在一首并无恶意的诗中说道,当人变老,就不会更美。不可逾越和不可再缩减的琐碎到处有效。人们不会更美、更干练,也不会更聪明,世界——被理解为个人意见、情感和反应的统计上可把握的总和——知道这些,并且让如今没有任何稀有价值,因此不再是画上圣像的可敬老者的变老的人和老人去理解这些。变老的人变得丑陋:丑陋的事物为人们所厌恶。他变得虚弱,在俗语中这等同于一种估价或者贬值的资质。人们说起一出剧情很弱的剧目,也会谈论走势很弱的股票曲线,他们极少给那些衰弱的人诚恳的同情,就像没人同情票房惨淡的剧作和下跌的证券价格。大量以元音“un”开头的形容词被用来形容变老的人和老人们:他做不了(unfähig)重体力活,他不灵巧(ungeschickt),他不适合(untauglich)做这做那,他不听劝告(unbelehrbar),无用(unersprießlich),让人失望(unerwünscht),不健康(ungesund),不年轻(un-jung)。否定性前缀是对源自深层情感原因的否定的表达,如果愿意的话,可以将其视为由社会所执行的对变老之人的否决(Nichtung)与消灭(Ver-Nichtung)。而在这儿被社会所消灭的只是虚无的符号已然转加在额头上的东西,那样一种虚无,其直观的预兆即生理的衰朽。青年人对老人不可否认且在敬畏中翻转的反感使得对老人的尊敬成了一种单纯的习惯。可能那就是对虚无的畏惧,对已然渗入此在的不存在的反抗。

……

变老的人明白了,无论年龄分布金字塔统计图如何构成,社会都接受了年轻人和新生代的毁灭判决,人们向变老的人们表现出的尊敬,无论私人的还是官方的,都改变不了什么。这很好。变老的人从他们的角度看着年轻人,即便没有引来年轻人的回望,他们也拒绝与有相同命运的人团结一致,他们尝试与生存否定的符号保持距离,这些符号可以在同伴的队列中读到。这不是因为他们热爱年轻人,他们只是出于一种荒谬的渴望和不愿坦白的嫉妒将自己归入年轻人的行列。这个判决有关变老的人,有关年轻人和老年人,但始终遵从年轻人和他们恐惧衰老的法则,没有人呼吁反对这个判决。经常向变老的人和老人表现出的尊敬很无力,证明不了任何东西。

即便在欢呼着崇拜伟大老人的地方,即便在很多时候在老人登台时年轻人以长时间的掌声伴随着对年老的好奇的地方,也证明不了任何东西。

本文节选自《变老的哲学:反抗与放弃》一书《他人的目光》一节,经出版社授权发布,较原文有删节。

[奥地利] 让·埃默里 著 杨小刚 译

三辉图书/鹭江出版社 2018-04

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】

评论