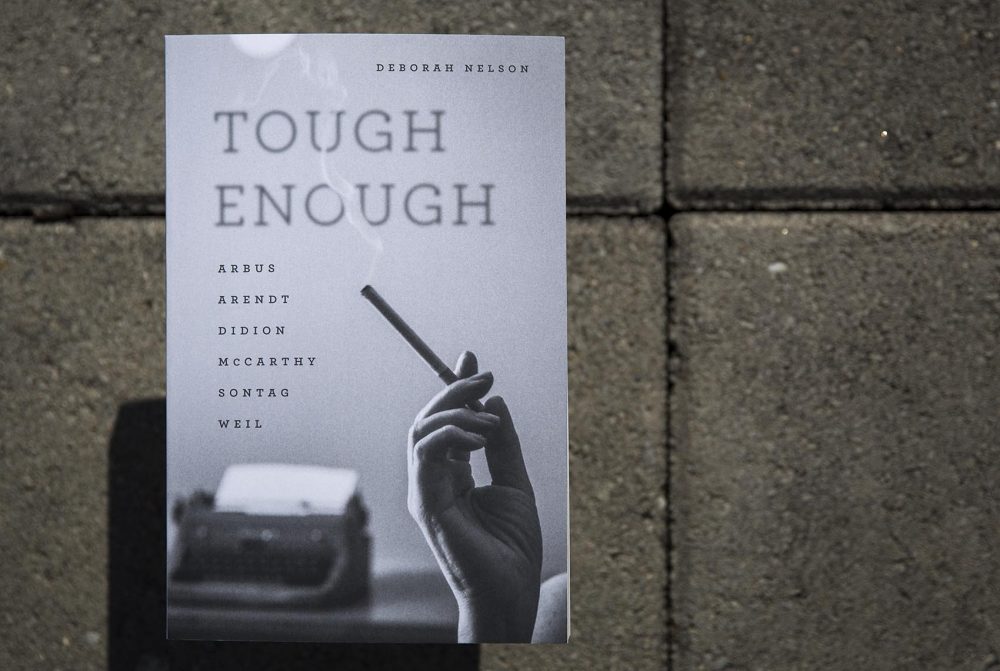

就像她的前辈汉娜·阿伦特为1968年出版的作品《黑暗时代的人们》所写的序言,黛博拉·纳尔逊(Deborah Nelson)在自己2017年的作品《足够坚韧:阿勃丝、阿伦特、狄迪恩、麦卡锡、桑塔格、薇依》(Tough Enough: Arbus, Arendt, Didion, McCarthy, Sontag, Weil)中承认,书里所写的六位女性绝不会喜欢被放在一起来讨论,无论是依据性别还是其他标准。即便如此,她还是斗胆地将戴安·阿勃丝(Diane Arbus)、汉娜·阿伦特、琼·狄迪恩(Joan Didion)、玛丽·麦卡锡(Mary McCarthy)、苏珊·桑塔格和西蒙娜·薇依(Simone Weil)聚集在了一个普通的房间,在这六位女性之间,她设计了一场有关写作风格和人生见解的谈话,对话挑衅味十足、耐人阅读。这些女性所具有的一个主要共同点是去情绪化——“她们努力管控感情,通过这种方式,作者、读者以及她们书写的主题都不会有撕裂感”。

她们中的一些人曾经真的共处一室,分享相似的观点、评论彼此的著作、碰撞出智性的火花。如果你看过玛格蕾特·冯·特罗塔(Margarethe von Trotta)2012年拍的电影《汉娜·阿伦特》,想必知道玛丽·麦卡锡和阿伦特之间的重要友谊。但是,你也可能不知道,麦卡锡是西蒙娜·薇依的第一位英译者,她也曾在一个鸡尾酒聚会上向苏珊·桑塔格说了句俏皮双关——“我听说你是新的我”(I hear you're the new me)。读者可能还不知道或者已经忘了,1972年在纽约现代艺术博物馆举办的戴安·阿勃丝影像回顾展,启发了桑塔格1977年的著作《论摄影》。琼·狄迪恩则因为仰慕麦卡锡的作品,在她自己的一篇随笔中,模仿了麦卡锡“纪实”创作的风格。

尽管如此,纳尔逊并没有将焦点集中在这些女性之间的互动上。相反,她挑战读者去探索这些女性在风格和美学实践上的相似之处。她也让我们看到作品中表现出来的厌女倾向,这也是女性作者和艺术家常常饱受诟病的地方,即她们的创作冰冷、乖戾、冷漠、严酷、无情或者说孤僻。批评家经常指责这些女性过于“疏离”,由此造成了笔下人物性格上的缺陷。但纳尔逊宣称,这样一种态度实际上是一种故意为之的风格,是与痛苦打交道时去情绪化的做法,是将富有同情心作为动机所具有的不可靠性暴露出来。就像桑塔格所说,人类痛苦总是被处理得过于优美,频繁书写疼痛耗尽了我们初次感知痛苦时良知所遭遇的震惊,那种直面痛苦的做法带来不了任何可靠的道德回应。纳尔逊认为在这些女性的的作品中,我们看到的是对共鸣的拒绝,对能够共享痛苦这一幻觉的拒绝,它将我们的注意力放在了一个特殊的位置——痛苦现实本身。

纳尔逊将书分为六个章节,正如弗吉尼亚·伍尔夫希望看到的,书中每位女性都享有自己的独立空间。虽然在政治、美学和伦理方面,这六位女性都具有去情绪化的特点,但是,她们又都有自己的一套词汇和创作方法。阿勃丝用相机捕捉无能为力的痛感和机构的失败。阿伦特剖析无情,她指出制造出最坏的不公的是“平庸”,彼时,大屠杀正逐渐吸引世人的关注。狄迪恩以一种带有节奏感的重复和声明式语法消除自我怜悯,在她看来,自我怜悯是一个道德缺陷,它孕育坏的写作与坏的政治。麦卡锡致力于让我们注意到世界的真实样子,她认为自我欺骗折磨了她那整整一代人,她要废除这种写作风格。桑塔格呼唤一种“艺术色情学”(an erotics of art),她让我们去看、去听和去触摸,这既是针对情感的过度抒发,也是针对情感过度抒发的反面——对情感的无法感知——所采取的做法,后两者在桑塔格看来,都限制了感知力。薇依将悲剧作为处理创伤的办法,通过逼迫我们将注意力放在世界的盲目必然性上,接近痛苦也就消除了对痛苦的感觉。

关注书中六位作家所继承的时代性情绪,纳尔逊指出,如何表达痛苦——无论这痛苦是自己的还是他人的——在二战以后的数十年间展现为一种非此即彼的选择。在当时,痛苦是如此巨大,作家、艺术家和思想家不得不与他们必须要使用的表达工具搏斗,在显而易见的痛苦面前,这些表达实在是太无力了。选择真实还是反讽?是浸透于痛苦之中还是采取否认的方式?纳尔逊反对在这些极端之间做选择,与之相反,她坚持要以一种严肃并常常是痛苦的方式来与痛苦本身相遇。

这六位女性共有的另外一个重要特征是,她们与女权主义的对抗关系。纳尔逊说:“集体主义是其中任何一位女性都无法忍受的......这并非巧合,她们也都对当时的女权主义运动表达了或模糊或直接的厌恶之情。”这样一种态度,并非是因为她们自身厌恶女性,或者拒绝承认有压迫存在,而是因为女权主义“过度抒发情感,放大心理痛感,重视集体主义,并且支持乌托邦式的目标”。这六位女性,她们将自己看作是“现实主义者”,她们是“积极反对乌托邦”的一群人。纳尔逊告诉我们:“乌托邦主义,非常简单,它违反了这些女性的两大重要原则,一是必须要直面现实的复杂与痛苦,二是任何行动的结果都是无法预期的。”

纳尔逊在书中一直坚持,我们的注意力应该放在痛苦的现实本身。但是我认为,我们同样应该了解他人的情绪如何影响我们,那些权力间的动态关系是怎样创造并控制受压迫者的感情的。密切关注遭受痛苦的人的情绪,比如说厌恶感、同情心、疏离感、生气亦或是愧疚,不仅能让我们看到情感是如何组成、塑造我们的,还能帮助我们认识到所谓的冰冷现实说到底其实也是一种假想。事实上,正是情感和对处于支配地位的人的想象塑造了我们的现实。我们经常体验到的这个残酷世界,它的残酷感正是由情感创造出来的,认识到这一点,我们还能够冒险去忽视情感吗?我们还能够不去理会情感的积极作用吗?情感也能够打消现实的压迫感,创造出不一样的世界。这个问题既是纳尔逊书中的女性要面对的,也是纳尔逊本人要面对的。纳尔逊指引我们认识到,这些女性创造出了一个非凡的思考空间与风格。对我们来说,还要继续思考的问题是,评估她们的成功所付出的代价以及获得的收益。

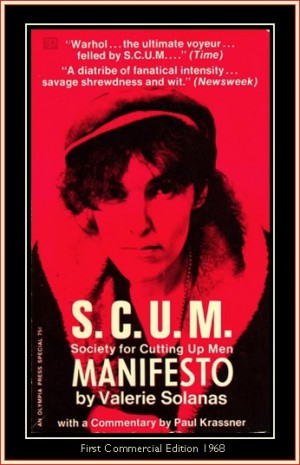

波伏娃迫使我们直面纳尔逊书中的作家忽略的东西,她让我们看到,男权势力塑造了社会,男性幻想浸透其中,情感——并且大多数时候是丑陋的情感,包括焦虑、厌恶、恐惧和愤怒,它们左右着社会。其他一些女性作家也认识到了这一现实,所谓的现实是由性别差异的等级结构塑造出来的。卡尔·马克思、西格蒙德·弗洛伊德和舒拉米斯·费尔斯通(Shulamith Firestone),他们的风格绝不是疏离的,当然,也不是情绪化的。这样一种风格,既不会让我们有撕裂感,也在帮助我们采用一种新的方式、一个集体空间的视角去看待世界,它点燃我们的怒火,寻求与受苦难的女性、孩子之间的联盟。或者我们也可以看看瓦莱里·索拉纳斯(Valerie Solanas)1967年写的作品——《人渣宣言》(SCUM Manifesto),它在呼吁共享愤怒与喜悦的同时,也呼吁女性要“酷一点”。索拉纳斯将女性聚集在一起,她“寻求的是某种远超出这个世界所能提供的东西”。她的风格,就像费尔斯通和波伏娃的风格一样,与纳尔逊书中的女性有很大的不同。它向我们展示男性幻想如何建构现实,它也寻求增强我们共有的痛苦,我们的愤怒,以及我们的渴望,它要超越男权社会。费尔斯通说:“如果这里有什么词比革命更具有包容性的话,我们会使用它的。”

女权主义者要面临的也已经足够多了,但是他们还在争取不同的风格。他们探索对立一方的情感和动机,并且愿意召唤女性参与斗争。索拉纳斯在写作《人渣宣言》之初,宣称这个社会中的生活“无聊透顶”。最为冒犯男权社会的一点是,对那些“骄傲、寻求刺激、率性而为,并且傲慢十足”的女性来说,它缺乏任何吸引她们的地方。我们应该记住波伏娃首先将自己看作是一位小说家,这是最重要的,费尔斯通将自己看作是一位画家,索拉纳斯将自己看作是一位剧作家。对她们中的每一个人来说,政治首先是从美学开始的。

我不认为索拉纳斯会说,阿勃丝、阿伦特、狄迪恩、麦卡锡、桑塔格和薇依是她眼中的“父亲的宝贝”,但是,她可能会好奇她们与男性的关系,以及她们所偏爱的风格。我可以相当肯定地说,索拉纳斯也和我一样,会热情欢迎纳尔逊将书中的六位女性聚集在一个普通房间的做法,让她们分享对话。

(翻译:朱瑾东)

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】

评论