2009年,当世界仍在吸收前一年金融危机的冲击时,一本名为《精神层次》(The Spirit Level)的书出版了。这本书由两位社会流行病学家撰写,他们认为,大量数据确凿地表明,在不平等程度较高的社会里,一系列社会问题也更加突出,包括更高频率的暴力、谋杀、吸毒、监禁、肥胖和少女怀孕。

鉴于赤裸裸的牟利动机刚刚将世界带到经济崩溃的边缘,这是一个深入反思不平等加剧将会把我们带向何方的好时机。在过去的30年里,特别是在美国和英国,政治上有一个广泛的共识,那就是:只要底层人也沾了不断上升的财富浪潮的光,那么社会顶层的急速骤升也就没什么大不了的了。

正如时任工党贸易工业国务秘书的彼得·曼德尔森1998年在硅谷高管集会时的著名言论:“我们对人们变得满身铜臭毫不担心。”曼德尔森为这一言论加上的附加条件是:“只要他们交税。”这是新工党政治的重大突破。他们意识到,与其妖魔化富人,或者用惩罚性税收把他们赶到国外,不如鼓励他们增加收入,用于帮助弱势群体和其他有需求的事业。在很多方面,这种做法起效了——经济提升,花在教育和国民医疗服务、社会福利上的钱更多了,而谁会在乎这个过程是否又创造了几个亿万富翁、奖金文化(bonus culture)是否有些过了头?

但随后崩溃来了,原来繁荣与萧条的交替还没有结束,我们发现,自己作为普通纳税人仍处于不公正的境地之中,还要去给最贪婪、最不负社会责任的银行托底。结果,紧缩政策随之而来,受影响最大的是社会中最贫穷的成员。与此同时,奖金文化仍然存在,银行业几乎没有变化(在美国,特朗普政府正在放松经济危机后实行的有限金融监管政策)。而且,尽管英国的收入不平等程度略有下降,但仍高得惊人——富时(FTSE)首席执行官的平均收入是全国最低工资线的386倍,在全国范围内,收入前20%者的收入数额是垫底20%的人的15倍——此处指的是税前收入加上福利,去除这些因素之后,差额大约是4倍。

现在,《精神层次》的作者理查德·威尔金森(Richard Wilkinson)和凯特·皮克特(Kate Pickett)带着新书《内在层次:更平等的社会如何减轻压力、恢复理智和提升每个人的幸福》(The Inner Level: How More Equal Societies Reduce Stress, Restore Sanity and Improve Everyone's Wellbeing)回来了。我(指本文作者、《观察家》与《卫报》撰稿人Andrew Anthony)在伦敦圣潘克拉斯车站的一家酒吧和两人会面,他们是夫妻——威尔金森是诺丁汉大学社会流行病学的荣休教授,皮克特是约克大学流行病学教授。

威尔金森70多岁了,但除了轻微的听力问题和一对令人印象深刻的白眉,他本人充满着年轻的活力,更不用说他的观点之犀利了。比他小22岁的皮克特扮演着调和语气的角色。

正如副标题所示,这本新书关注的是社会不平等所带来的心理或精神代价,他们认为这些代价数量巨大且种类繁多。《内在层次》一书的基本思路是,不平等造成了更大的社会竞争和社会分裂,反过来又加剧了社会焦虑,造成了更大的压力,从而增加了精神疾病、不满和怨恨的发生。这使得人们采取不同的应对策略——毒品、酒精,以及购物和赌博等上瘾行为——而这些行为自身又导致了进一步的压力和焦虑。这是一片凄凉的图景,但威尔金森和皮克特坚持认为,这一图景可以得到迅速有效的改善。

《精神层次》卖出了十五万多册,并被翻译成了多国语言。鉴于形势没有太大变化,我想知道,他们觉得政府、特别是英国政府有没有注意到他们的书。威尔金森提到,埃德·米利班德在担任工党领袖时曾征求过他的意见,他还为约翰·麦克唐纳的顾问小组举办过一次研讨会——当然,当时两人都不是政府成员。他还与自由民主党见了几次面。他的语气听起来不像是革命将至的样子。

皮克特借机打断了她的伴侣。“更系统地回答你的问题,”她说,或许带着点轻微的责备,“国际、国家和地方的层面都曾咨询过我们。我们与联合国各组织做了相当多的工作,也曾和欧盟合作过。我是可持续平等委员会的成员。”

他们认出,国际货币基金组织(IMF)负责人克里斯汀拉加德就平等问题发表的声明,是直接引用自他们的著作。美国前总统奥巴马也说了一些话,用威尔金森的话来说,“听起来有点儿像是来自我们。”但最大的影响可能还是在学者之间,他们从那时起开始在其他学科范畴内研究不平等带来的影响。

当然,批评人士也有,他们要么质疑统计数字的有效性,要么质疑从数据中得出的结论。威尔金森和皮克特认为,他们的批评是“意识形态”性质的。读这本书时,我始终为一个问题感到疑惑:如果凶杀率是不平等的重要标志,那么值得注意的是,自1980年以来,即美国的不平等水平在经历了50年平稳期之后真正开始加剧的那一年里,谋杀案的数量也开始下降了。美国现在的谋杀率低于1950年,我们又该如何解释这一明显的反常现象?

威尔金森自信地说:“这意味着肯定还有其他因素。但我们可以说,如果这些同步出现的变化——不论它们是什么——是在不平等未加剧的情况下发生的,那么凶杀案就会下降得更多。”这看起来是一个非常大胆的预测,然而威尔金森已经在不平等领域工作了几十年,他对自己的观点深信不疑。只有一个研究了某课题相当长时间的人,才可能如此确信。

毫无疑问,关于焦虑,特别是年轻人的焦虑的报道,在现在这个时代比记忆中以往任何时候都普遍得多。美国最近一项研究发现,有20%的美国人表示自己感到压力很大。一项较早期的研究显示,上世纪80年代美国平均儿童焦虑人数“多于50年代的儿童精神病患者数量”。伦敦国王学院的一项研究也显示,与近年来相比,20世纪80年代英国青少年的压力要小得多。

威尔金森和皮克特写道:“经济增长给我们带来了前所未有的奢侈和舒适,然而焦虑的程度随着时间的推移趋于增加而不是减少,这看起来很矛盾。”对许多学界之外的观察者来说,问题出在今天的年轻人身上。这些所谓的“雪花”一代,没有上一辈人能吃苦,更不愿意接受困难,更容易对他们可能遇到的逆境表达焦虑或沮丧。可是威尔金森和皮克特给出了截然不同的解释。他们认为,日益增长的焦虑在很大程度上源于物质不平等带来的日益加大的社会压力——实际上就是日益增加的地位焦虑。最近发表在《柳叶刀精神病学》上的一项研究分析得出结论,在收入差距较大的社会中,精神病发病率较高。在精神疾病和收入不平等方面,英国和美国都处于图表上端。

然而,新西兰的精神疾病率是意大利的三倍,但两国收入不平等程度相同;法国的精神疾病发病率是邻国西班牙的两倍,收入不平等程度也大致相等。显然,有很多因素在起作用,但我好奇物质幸福本身是否可能是焦虑的原因。也就是说,是否我们从生存斗争中所得越多,面对其他挑战和压力时感到的焦虑也就越大。威尔金森说:“如果这是真的,焦虑将与人均国民生产值挂钩,但事实并非如此。它还表明,本来一定量的处于自由浮动区间的焦虑值,现在关联于某个因素之上了,而且焦虑的主要来源——生存因素——的减弱,实际上会增加整体焦虑。这真的说得通吗?我们以前没有想过这个问题。”

他指出,意大利的反常通常可以归因于意大利人的亲密家庭关系。他坚持认为,最值得注意的是显示出不平等和心理健康之间关系的数据的总体一致性,而不是异常。威尔金森和皮克特的论点是,我们和自己所处的等级在精神层面形成了一种失调的关系;在社会阶梯上不断寻求更高的立足点,是一场对所有阶层和收入水平的人都产生负面影响的挣扎。

最近刷过Instagram的人很难否认上面所展示的社交焦虑程度。我们从未如此精于炫耀自己的财富和不安全感。为了论证的目的,我们暂且同意,不平等会滋生焦虑,进而损害精神健康。但这能否被看作是为社会整体进步所付出的代价?

在《第三人》中,奥森·韦尔斯(Orson Welles)将博尔基亚家族30年的残暴和血腥与瑞士500年的和平与民主相比较,前者产生了米开朗基罗、达·芬奇与文艺复兴,后者只给了我们“布谷鸟钟”。这是否可以得出结论——更加平等的社会往往创意不足、缺乏活力?

“不,绝对不是,‘’皮克特说,“这个论点是人们提出的诸多论点之一,认为也许我们需要一定程度的不平等,因为它推动了渴望、创新和创造力,但证据并不支持这一点。有证据表明,在更平等的社会中,人均获得的(发明)专利更多。”威尔金森提醒说:“稍微多一点。”皮克特继续说道,“不平等的社会浪费了大量的人才。社会流动性低,教育程度低,这并没有优化资本发展。”她说,同样的原则也适用于组织。“有证据显示,薪酬差异较高的公司效率更低、生产力更低、为股东产生的价值更低,它们并没有像不平等的辩护者所暗示的那样产生益处。”

两人或多或少都同意,前苏联领导的制度实验并没有为平等之益提供太多有利证据,部分原因是可供使用的数据很少,部分原因是为维持那种平等所造成的压迫程度。他们倾向于引用的模式是斯堪的纳维亚国家和日本,它们比英国和美国的不平等程度要小得多,社会紧张、地位焦虑和精神健康状况不佳的迹象也明显更少,社会整体更倾向于信任和互惠,或社会生物学家所谓的“社会资本”。

美国政治学家罗伯特·普特南发现,种族和文化差异更大的共同体——特别是美国——可能拥有更少的社会资本。随着信任和互惠感的降低,人们更不愿意为他人的福祉做出贡献。日本和斯堪的纳维亚半岛的高水平社会资本和低水平的焦虑,是否可以归因于他们更高的种族和文化同质性?皮克特说:“我不确定普特南在这点上是否正确。如果你思考日本——也许是我们所看到的所有这些国家中最同质的国家——他们并没有通过税收和福利实现平等,日本的收入差异较小,而不是税收差异较大。所以我不认为同质性是平等的必要条件。”

从某种意义上说,所有的政治家都相信机会平等——或者至少他们都嘴上都这么说。但读威尔金森和皮克特的书,我得到的印象是,他们希望更多地关注结果平等。“是的!”他们俩齐声说道。皮克特说:“我认为这两者是并存的。有一种共识横跨整个政治光谱,即机会平等是一件好事,但当你真正开始分析它时会发现,如果没有更大程度的结果均等,你也就没有机会的平等。”

他们提到,如果不处理结果,机会将总是大大地有利于特权阶层。在我看来,这一点很合理。当然,问题在于重新平衡这些结果。皮克特建议,方法之一可能是重新评估我们对不同技能组合的报酬方式。举例来说,目前计算机能力是高级技能,通常薪水很高,而那些有能力照顾老弱病残或具有社会工作所需要的同情心的人,受社会和市场的重视程度往往不高。然而,随着人工智能越来越多地侵入这个计算机化的世界,我们可以想象,这种不平衡将会被抹平。威尔金森把自动化看作一种直接的平等化措施。他像一个真正的社会科学家一样说:“这是从增加闲暇而非增加收入的角度来看待生产率的提高。”

但是正如皮克特所承认的那样,增加闲暇就像增加平等一样,必须要有巨大的文化转变,需要采取一种雄心勃勃的方法去教育儿童和成人。这项事业的规模在他们的书中并没有体现出来,这本书所做的主要工作是凸显当前的系统性问题。

无论你怎么看待威尔金森和皮克特的论点,很明显的一点似乎是,高度的不平等确实削弱了人们对信任和互惠的信念。这些影响究竟在多大程度上导致了精神不健康,精神不健康又是如何定义和衡量的,这些都是值得我们充分辩论的话题。其他的先不说,德国、瑞典和日本这样的国家能够在不平等程度低得多的情况下保持繁荣,这无疑值得我们注意。

我们姑且不论完全平等是否可取,完全平等这种东西根本不存在,试图实现它必然导致最恶劣的压制,这并不是为毫无约束的不平等做辩护。但是,我们该从哪里开始缩小贫富之间的差距呢?如果他们明天就可以立一条法律,这条法律会是什么内容呢?威尔金森说:“我希望公司每年都要把一部分利润投入员工控制的信托基金,基金在董事会上拥有投票权。”皮克特说:“我会选择芬兰式的教育制度,方方面面都要包括。”

不平等问题可能会在下一次选举中发挥比在过去一代人的时间里更为巨大的作用。如果这场辩论能以有力的统计分析为依据,而不是以基于嫉妒的情绪性政治为依托,这对我们每个人都将更好。任何想这样做的政治家都应该读威尔金森和皮克特的作品。

《不平等如何从第一天开始就塑造了儿童的“天赋”》

(《内在层级》节选)

大量研究已经证明了生活贫困对儿童认知的损害。这些研究还提供了有力的证据,证明了贫困家庭儿童的较低能力反映了缺乏激励以及压力更大的家庭环境,而后者无疑也是贫困的恶果。贫困家庭儿童相关研究所发现的认知缺陷清楚地向我们表明,这些缺陷是被制造出来的,而不是天生的,不是无法改变的给定命运。

美国最近一项研究使用核磁共振扫描仪,在5个月-4岁的年龄段里对每个儿童的大脑进行了多达7次的扫描。通过比较高、中、低收入家庭儿童,研究者发现,低收入家庭儿童的大脑灰质(含有神经细胞、树突和突触)体积较小,而大脑灰质对于认知、信息处理和行为调节至关重要。尽管5个月的婴儿还体现不出明显的有序差异,但到4岁时,来自较不富裕家庭的儿童的灰质体积,要比最富裕群组低10%左右。这些差异不是由婴儿出生体重、早期健康状况或出生时头部大小的差异造成的。母亲吸烟、孕期饮酒过量、分娩并发症、严重语言或学习障碍以及其他一些风险因素也不能解释这种差异——在研究一开始,具有这些风险因素的儿童就被排除在外了。随着儿童不断成长,他们暴露在对比鲜明的家庭环境中的时间更长,不同收入群体之间的大脑体积差异出现并扩大。

其他研究也表明,相对贫困对儿童认知发展的不利影响,在家庭贫困时间持续更久时会变得更加严重。英国千禧一代研究数据显示,不仅贫困儿童在三岁、五岁和七岁时认知发展得分较低,此外,他们生活在贫困中的时间越长,影响越显著。20多年来,数不清的研究已经清楚地表明,家庭停留在相对贫困上的时间越长,对儿童认知发展的影响就越严重。人们发现,家庭收入对三岁儿童认知发展水平具有更强大的决定作用,而不是母亲抑郁症或孩子是否由单亲、已婚或同居父母抚养等因素。

贫困损害发展的方式,似乎是通过压力和缺乏精神激励为中介实现的。一项测量7个月、15个月和2岁婴儿唾液中压力激素皮质醇水平的研究发现,贫困儿童的认知缺陷与他们的皮质醇水平密切相关,表明贫困的影响是通过压力传递的。在另一项研究中,研究人员测量了儿童受到的精神激励、父母的养育方式、物理环境的质量和儿童的健康状况。他们发现,这些因素完全解释了贫困对认知发展的影响。证实了激励的作用后,研究反复证实,如果来自贫困家庭的儿童加入“家长和儿童支持服务”,比如美国的“早期领先”项目,儿童的表现会有所改善,贫困的某些影响会被抵消。

当父母为儿童的发展提供培育和激励环境的能力因他们的不平等经历而受到损害时,儿童就错过了发展和教育成就的一些基本构成要素。下图显示,在美国专业人士家庭长大的儿童,早年听到的词汇比工薪家庭或领取福利家庭的儿童丰富得多。

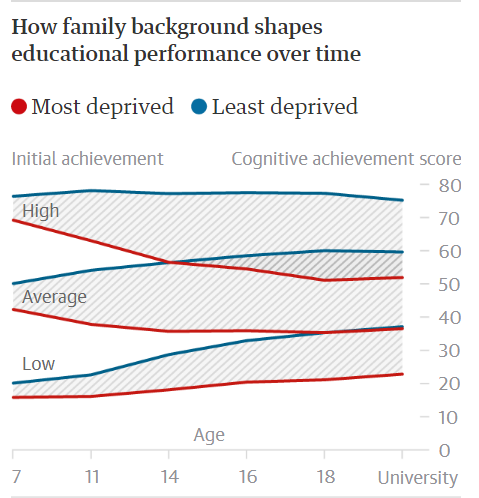

教育不平等是社会经济不平等的结果,最能证明这一点的也许不是其他案例,而是来自对英国儿童的一系列研究。这些研究长期追踪教育表现,将来自不同社会背景的高成就者和低成就者加以对比。这些研究的最新成果见下图,按时间顺序比较了来自较为贫困家庭的儿童的教育表现。在图表上,他们的进步表现从7岁时初步测试结果开始(在左边显示为高、中、低),然后向右移动,之后依次追踪了他们在11岁、14岁、16岁、18岁时以及随后在大学里的表现。

无论他们的初始得分是高、中还是低,来自最贫困和最不贫困背景的儿童的表现差距(两条线之间的阴影部分)随着年龄的增长而扩大。来自最不贫困家庭的孩子,要么保持他们一开始就相对较高的水平,要么在中等或较低水平上提升,教育提高了他们的表现。相比之下,来自贫困背景、最初获得高分或中等分的学生成绩随时间推移而下降。贫困造成了如此大的差异,以至于来自最不贫困背景的儿童,在7岁时的表现只是中等或低,超过——或者至少赶上了——最初表现比他们好但来自贫困背景的儿童。我们还应该记住,到7岁即上面的图表开始之时,家庭背景已经对儿童的认知发展产生了重大影响。综上所述,上图表明,在解释儿童教育表现的历史变化时,家庭背景因素超过了人们一直认为的天赋。经合组织的一项弹性研究显示,在一些国家,高达70%的贫困儿童在教育上具有弹性,而在英国,不到四分之一的儿童能够超出以家庭社会经济情况为依据的预期。很明显,认知发展和智力的差异是不平等的结果,而不是其原因。

(翻译:李孟林)

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】

评论