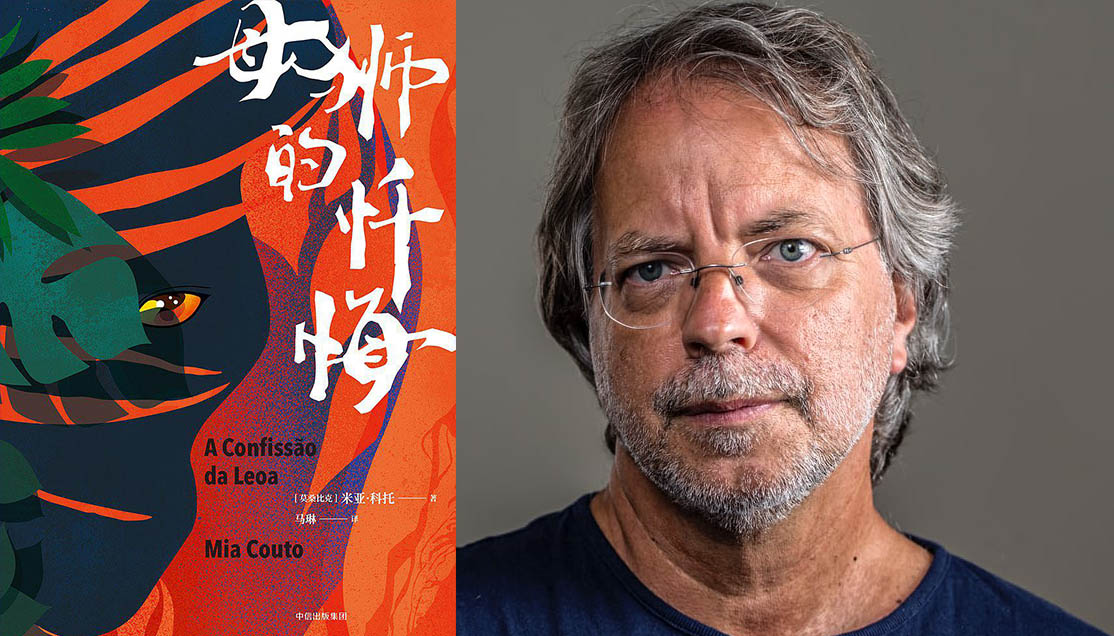

按:对于遥远的非洲国家莫桑比克,大部分中国读者知之甚少。正因如此,莫桑比克小说家米亚·科托第一部被译成中文的作品《母狮的忏悔》肩负着尤其沉重的期望和责任。这本小说曾在2017年入围国际都柏林文学奖短名单,也是这位葡萄牙裔男性作家首次将非洲女性的生存境况作为第一主题进行创作。

《母狮的忏悔》创作于2012年,其背景是2008年真实发生在莫桑比克北部帕尔玛的狮子伤人事件,科托作为生物学家,彼时正在帕尔玛的草原腹地考察。在经历并了解了当地的一系列情况之后,科托发现了狮子吃人惨剧背后真实的社会原因。狮子以女性为袭击目标是因为她们不得不每日独自在乡间劳作,即便有狮子正在那里眈眈相视,女人们依然不得不在丈夫或父亲的命令下,只身去野外抬水、拾柴、看管菜地。所以,狮子吃女人在科托笔下演化为一个比喻,用来揭示父权制社会中针对女性的暴力现象——女性被社会、被生活本身所“吞食”。从小说中,我们甚至可以感受到科托的同情心与正义感化作出离的愤怒,向着父权社会发出了如同狮子般的咆哮:

“库鲁马尼的女人们,只有在远离活人的时候才能得到爱的回应。这便是母亲对我的教导……“

“我犯了两重罪:一是生于此地,二是生而为人。在库鲁马尼,一个无法生育的女人还不如一件东西。她不存在。”

“《母狮的忏悔》中存在两种压迫,一是殖民者对被殖民者的压迫,一是父权制下男性对女性的压迫。”葡语文学研究者马琳在为此书所作的译后记中写道,“女性则是双重压迫的受害者。在殖民地时期,莫桑比克人民被动接受殖民文化,经历战争的伤痛,无法发出属于自己的声音。而在莫桑比克摆脱了殖民地身份后,女性仍旧处于被统治的地位,没有任何权利,继续受到来自男性的‘第二次殖民’。”

值得注意的是,通过书写非洲女性受到的束缚与压迫,科托也试图打破西方文学中关于非洲的浪漫神秘的刻板印象。《母狮的忏悔》里有这么一句话,“从外面来的人,都以为这里的村民善良淳朴。他们彻底错了。库鲁马尼的村民会友好地接待从远方来的陌生人,但对待自己人,却始终抱有嫉妒和恶意。因此阿公以前常说:‘这里不需要敌人,自己人就足以让我们溃败。’”

科托曾在接受采访时提到,“我既是白人又是非洲人,我是欧洲人与莫桑比克人的儿子,一位身处宗教世界的科学家,口语文学社会的写作者,”或许正是由于存在着这种高度复杂的身份认同,他对莫桑比克文化的多样性有着更为深刻的理解,对关注弱势群体并为其发声的责任也更为敏感,其中就包括在莫桑比克农村地区作为“他者的他者”的女性们。

在《母狮的忏悔》中文版出版之际,经出版社编译并授权,界面文化(ID:Booksandfun)选择刊发英国《卫报》这篇2015年对米亚·科托的采访,以期与大家一同走近这位莫桑比克最著名的作家,以及《母狮》之外他的其他思考与创作。

“当‘一头公牛闷声不响地爆炸’时,它的肉就会变成‘红色的蝴蝶’,这并非超自然,而是一个孩子对地雷的懵懂认知。”

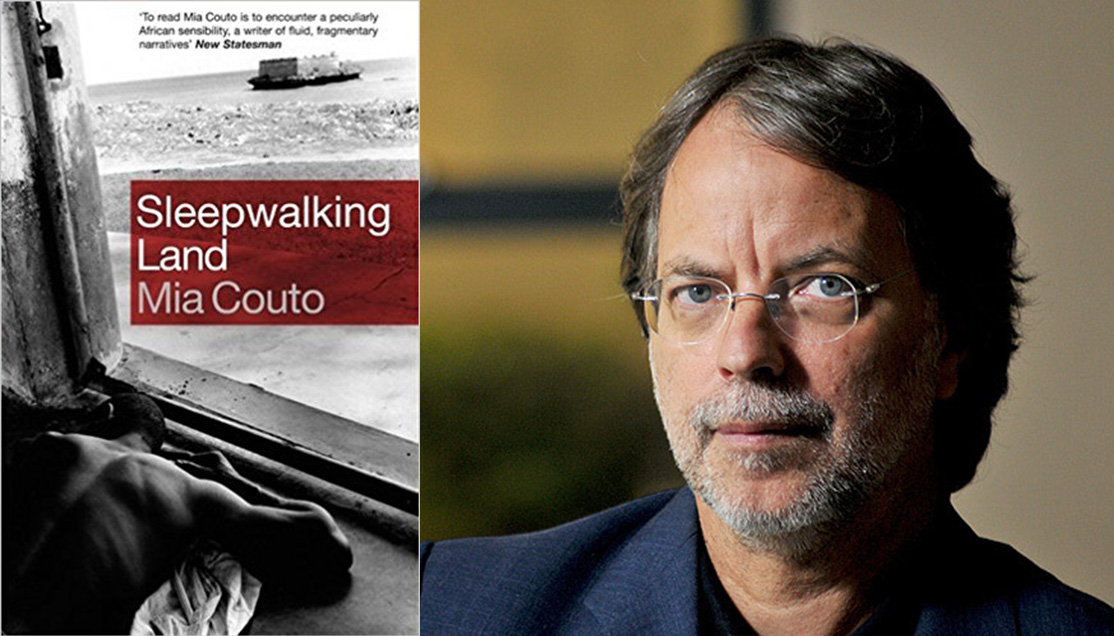

作为葡语非洲最成功的作家,科托入围了2015年布克国际文学奖短名单。此外,他还经营一家环境影响评估公司(“我喜欢分身去做不同的事”),同时为媒体和马普托(莫桑比克首都)一个剧社执笔。他的小说被翻译成了20多种语言,2013年,科托获得了奖金高达十万欧元的卡蒙斯文学奖,翌年,他又获得有“美国诺贝尔文学奖”之称的纽斯塔特文学奖,奖金五万美元。

他的第一部小说《梦游之地》,被非洲评论界称为“20世纪非洲最伟大的12部小说”之一。它回溯了莫桑比克1977-1992年的内战创伤期,而在此之前的1975年,解放战争和葡萄牙独立战争才刚刚结束。《梦游之地》讲述一个男孩和一位老人在一辆烧毁的公交车里避难,并通过一位屠杀遇难者的日记重现了死者的一生。瑞典小说家亨宁·曼凯尔(“神探沃兰德”角色的创造者)后来将其改编为歌剧,这位推理小说教父本身也是科托的忠实读者。

科托起初是一位诗人兼记者,而现在,他仍将自己看作一位“写散文的诗人”。1990年,他的第一部短篇小说集《夜晚的声音》开始将他的魔幻现实风格传扬开来。但作家本人对此并不买账,他摒弃“魔幻现实主义”这一被动贴上的标签。“在哥伦比亚、墨西哥、尼日利亚和莫桑比克,这就是现实,不是魔幻。这是唯一可能的讲述方式。……当‘一头公牛闷声不响地爆炸’时,它的肉就会变成‘红色的蝴蝶’,这并非超自然,而是一个孩子对地雷的懵懂认知。”

“想象成为自己之外的存在,对于书写和阅读小说来说至关重要。”

小说《母狮的忏悔》写于2012年。书中的世界,没有线性的时间流逝,而是有着自己的时间运作方式。对残暴过往的回忆交杂着狮子连续攻击的实时经历。死者从未远离生者,当你猜测这些行为发生在近年时,村民们对传统的遵从以及对先人存在的执念会让你顿生恍惚,我们可以看到的世界和阴影中的世界好像并没有界线。

《母狮的忏悔》源自2008年莫桑比克北部发生的真实事件。科托派出15名现场工作人员到坦桑尼亚边境的德尔加杜角省,评测开采地震油矿的影响。当他们到达那里,狮子袭击人事件刚好发生,科托也前去调查。四个多月的时间,“25个女人葬身狮口。我面对的不只是狮子,还有古老的恐惧与阴影。”一些村民认为,捕食者夜晚是狮子,白天是人类。他们问猎人,“你们为什么要带枪呢?子弹是杀不死狮子的。”在弯弯绕绕的神秘回答背后,真正的危险其实来自社会,而非自然。科托认为,女性之所以会成为攻击目标,是因为她们总是独自劳作,于是狮子“挑软柿子捏”。但这也成为一个隐喻:“莫桑比克是父权制主导的社会,女性遭受暴力的现象极为普遍。女性其实是被所处的社会与生活‘生吞活剥’的。”

科托并不反对狩猎。传统的猎手并不那么渴望杀戮,而是期待“从人变成动物的特殊时刻。这是介于人性与动物性之间、非常魔幻的时刻。”想象成为自己之外的存在,对于书写和阅读小说来说至关重要。从小在莫桑比克第二大城市贝拉长大,科托将自己的原名“António Emílio Leite”改为“Mia”,也就是“喵”。“我父母拍摄三岁时的我,那时我在走廊上与猫同吃同睡。我不只喜欢猫,我也像猫一样思考。孩子总能更容易感受到自己与其他生物相互转化的可能性。”

“我可能有点浪漫化,但活下来好像就是上天在跟我说:你有义务讲出这个故事。”

科托成立了名为“Fernando Leite Couto”的基金会,用来培养年轻的作家。这一基金会是为纪念两年前去世的父亲——一位来自葡萄牙的“无神论诗人”与共产党员。他在1950年代初曾反抗法西斯独裁者安东尼奥·萨拉查,随后与妻子一起流亡到葡萄牙的海外省,生下科托。“我父亲知道独立很快就会实现,他孜孜不倦地抗争着。父母教育我和兄弟们,要成为新国家的一员。”当殖民政府将他的记者父亲逐出报社时,“那一段日子非常艰难。我母亲去求助主教,但他说,‘你丈夫从来不进教堂’。我父亲拒绝进教堂谋职,但其实有一张他双膝跪地祈祷的照片。”

为什么几部小说都是年轻叙述者与已逝祖先之间的对话?科托回忆道,他七岁时,第一次见到父亲哭泣。“他收到一封葡萄牙的来信,说他父亲死了。我试着安慰他,‘祖父怎么可能死呢?他在那里死去了,但在这里仍然活着。’因为父母还在讲故乡亲属们的轶事,所以他们不曾死去。”

科托在一幢殖民风格的建筑中长大。整个小镇都建在淤泥与红树林上,“路的另一边是非洲。日常生活中有条界线,但我们的家人鼓励我们跨越它。我和黑人孩子一起玩,听他们的故事,说他们的俗语。我很幸运。”他16岁时到殖民地首都学习医学,但后来他追随着自己的哥哥加入了莫桑比克解放阵线。“这是很自然的事。针对种族的暴力十分猖獗。我们不需要改变宗教信仰;我们清楚这一点。”他梦想成为切·格瓦拉,却被派往潜入一家殖民地报社内部(“幸好是这样——因为现在我知道我根本无法用枪战斗”)。全国各地的报导经历促使他成为一名作家。

最大的威胁“不仅是当局,还有白人邻居们。对他们来说,我们是种族叛徒。”1974年,葡萄牙爆发康乃馨革命,成为独立的序幕。“我们的邻居想破门而入。我哥哥上了暗杀名单。我们不得已转入地下。”独立之后,他见证过一次粗暴的审判。印刷工人抓到一个企图破坏机器的男人,要把他扭送革命警察局,科托允许他回家向妻子道别。“然后他妻子过来,说他自杀了。”抹了脖子。“我永远不会忘记。当时我19岁。”

内战如火如荼的时候,城市之间的联系被切断。“我觉得它不结束我就无法动笔。我有两个孩子,没有给养,每一天都是煎熬。”他的一位同事和同事的家人“全被杀了;被莫桑比克全国抵抗运动的参与者伏击、焚烧而死。那是一场恐怖主义战争。”在他留着的一张照片里,七位记者只活下两位。“我意识到,我竟然死里逃生了。这样被保护着,我感到既幸运又愧疚。我可能有点浪漫化,但活下来好像就是上天在跟我说:你有义务讲出这个故事。”在写《梦游之地》时,“我彻夜失眠;每晚这些人的声音都会进来,成为我的梦魇。”

“我既是白人又是非洲人;我是欧洲人与莫桑比克人的儿子;一位身处宗教世界的科学家;口语文学社会的写作者。我想连结这些截然不同的领域,因为这是我生命的一部分。”

战争结束前,30岁的他返回学校学习并教授生物,他对这门学科有种无上的敬意。生物是“我祈祷的方式,是感受到自己属于更大的存在的方式。它是理解我们与‘他者’——动植物——之间紧密关系的语言。重拾人与自然的关联非常重要。”他的妻子帕特里夏是一位血液学专家,也是第三代莫桑比克人。他们的女儿今年24岁,是一位演员。科托与帕特里夏分别有过一段婚姻,各有一子,两个儿子都是生物学家。

亨宁·曼凯尔曾这样描述科托,“白人的皮囊,黑人的灵魂。”但这种两分法扭曲了科托真正的视界。“我既是白人又是非洲人;我是欧洲人与莫桑比克人的儿子;一位身处宗教世界的科学家;口语文学社会的写作者。我想连结这些截然不同的领域,因为这是我生命的一部分。”他接着说,“当我想到一个角色,他一定是黑人;99%的莫桑比克人都是黑人……我喜欢讲述边界的故事、跨界的故事。”

莫桑比克现在有了民主制度与出版自由,科托非常骄傲。在四十周年国庆之际,他认为自己再无遗憾。“这是史诗性的一刻。我为我年轻时的经历感到庆幸。现在我仍然为莫桑比克解放阵线党投票,因为没有别的选择。我不再参与其中。他们迅速地从社会主义跳到资本主义,就像所有当权的政党一样。”而科托的乐观中也有一丝担忧:“我想这是一种新态度,但且看政府的实际行动吧。我是一个充满了希望的悲观主义者。”

(翻译:李亚迪)

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】

评论