按:在今天的社交网络上,普通人对于死刑的呼声从未减弱。对于报复社会的罪犯、杀害医生的凶手、贩卖人口的恶棍,社会新闻的微博评论区里几乎清一色是呼吁司法机关对犯罪嫌疑人施以重刑甚至死刑。正恶的断言与用刑的疾呼总是容易的,而背后司法的衡量以及对于刑罚本身的思考,在人性、伦理、法制、历史的多角博弈中往往更为复杂,也更为艰难。

在1914年第一次世界大战发生前不久,一名令人发指的罪犯即将在阿尔及尔判处死刑。一户农家惨遭他灭门,连几个孩子也未能幸免,钱财也洗劫一空。加缪的父亲生平第一次涌起了想去看死刑处决的想法,他希望目睹这个罪大恶极者的死亡。他天还没亮就出门了,赶到城市另一头的刑场。他从未告诉加缪和自己的妻子那一天他到底看到了什么,他飞奔回家,神色慌乱,在床上躺下,不一会儿就翻身呕吐了起来。“他刚发现了,在漂亮的说辞底下,被掩盖的那关于死刑的真相,”加缪后来回忆道,“我们不得不相信,这个仪式性的做法是如此骇人,以至于能压过一个单纯正直男子汉的义愤填膺,甚至这项他原本认为天经地义的惩罚,到头来却只让他感到恶心。”

加缪旗帜鲜明地反对死刑,他认为,死刑不仅毫无政府机构宣称的那种“杀一儆百的功能”,反而是“一种可憎的示范”。在某种程度上,“司法引人嫌恶的程度似乎不亚于犯罪本身,像这样再杀一次人,不仅不能弥补社会大众所受到的伤害,反而会在原本的污点上增加新的污点。”死刑在今天变得越来越隐蔽,不再有设置在广场之上的绞索和断头台,既然处决如此隐蔽,死刑又如何能够“儆百”?加缪问道:“大半夜偷偷摸摸在监狱中庭宰个人,能警什么世?最多就是定期告知这些公民,要是他们哪天杀了人,他们就会死;可是就算他们没杀人,他们早晚还是会死啊。”

“与生存权相随的是补偿过错的机会,这是所有人类的自然权利,就连最坏的人也不例外,”加缪并非信奉人性本善的浪漫想象,但他相信,极刑判决破坏了人类唯一无可争议的共同连带,即对抗死亡的阵线。而且,哪怕断头台上出现一个冤魂,司法就足以永远蒙羞。他倾向于认为,相较于死刑,剥夺自由而保留生命更为人道与合适。加缪的《思索死刑》一书洋洋洒洒,如一份为废除死刑所做的慷慨辩词。在书的结尾,加缪将话题延伸到了国家合法性的层面,并提出了一系列更加令人深思的观点:就算宣称并除掉了某个我们认为“绝对邪恶”之人,这个社会就绝对良善了吗?如果某个群体为了一个被神圣化的国族而杀人、某个国家为了一个被神圣化的社会而杀人,正当性又从哪里来?社会与国家是否拥有绝对的价值标准?是否有资格掌握死刑这种没有挽回余地的惩罚呢?经出版社授权,界面文化(ID:Booksandfun)从《思索死刑》一书中节选了部分内容,以飨读者。

《思索死刑》(节选)

文 | [法]加缪 译 | 石武耕

1、死刑是“可憎的示范”,并无杀一儆百功能

我们知道,死刑支持者的主要论点就是:刑罚有杀一儆百的功能。我们砍下这几颗人头不只是为了惩罚其主人,也是为了用一个吓人的例子来恫吓那些可能试图效法的人。这个社会不是在报仇雪恨,他只是要防患未然。这个社会把人斩首示众,好让那些准杀人犯从中读出自己的下场,并因此退却。这样的论点看似有力,却经不起以下几点的挑战:

一、 社会本身就不相信自己所说的杀一儆百功能;

二、 无法证明死刑阻止了任何一个决意痛下杀手的罪犯,反之,死刑对这成千上万的罪犯并无任何吓阻效果,说不定反而还让他们着迷不已;

三、 就其他方面而言,死刑则构成了一个可憎的示范,而其后果是难以预料的。

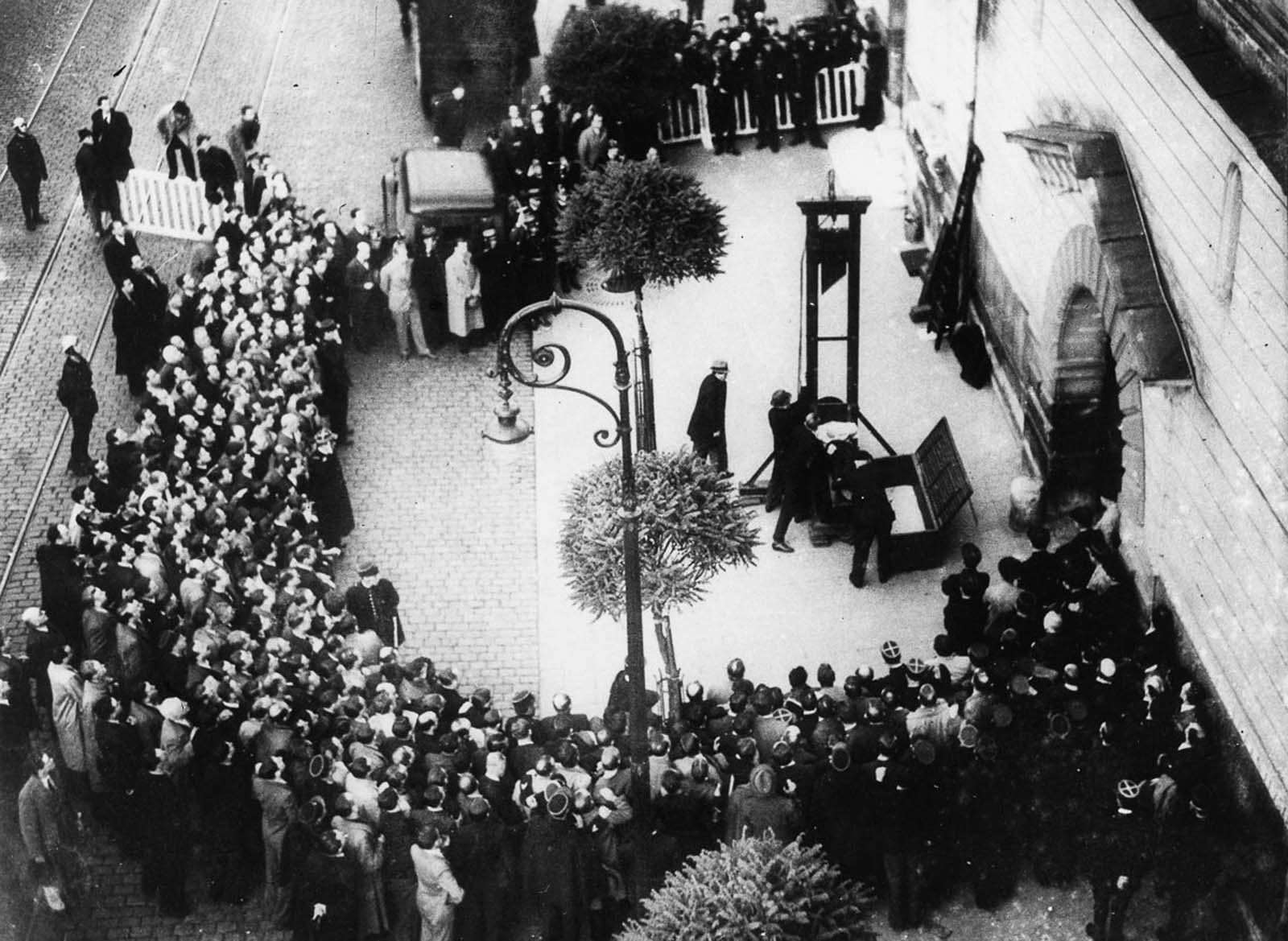

首先,这社会从没相信过自己说的话。要是这社会真的相信这一套,大家就会把砍下的脑袋挂出来展示了。这社会大可用打广告的方式来宣传处决,就像平常给政府公债或者新品牌的开胃酒打广告一样。然而我们知道,我国的处决已不再公开进行,而是在监狱的中庭里、在几名为数不多的专家面前处理掉的。我们不太清楚的是这样做的理由以及开始这样做的时间。这应该是个相对晚近的措施。最后一次公开处决是在1939年,处决的对象是魏特曼(Weidmann),犯下多起命案的凶手,因其“战绩可观”而名噪一时。那天早上,大批人涌入凡尔赛,其中又有许多是摄影师。魏特曼露面之后、直到被斩首为止,被人拍下了许多照片。几小时之后,《巴黎晚报》就给这条适合配饭的消息刊登了一整版的图片。巴黎的老百姓这才晓得,刽子手操作的那一架轻巧精密机器是如此不同于大家印象里的那组古董刑具,那个差距就像捷豹(Jaguar)跑车跟我们的德迪翁布东(de Dion Bouton)老爷车之间的差距一样大。行政机关与政府首长非但没有依照大家的期望趁机打一回精彩绝伦的广告,反倒抨击媒体是在迎合读者的虐待狂本能。从此便决定不再公开进行处决,此一措施稍后也使得占领当局的工作变得更加轻松。

在这件事情上,立法者的逻辑是说不通的。相反地,应该要额外颁个奖章给《巴黎晚报》的主编,好鼓励他下次再接再厉才对。要是我们希望刑罚有警世效果,我们不但要大量加印照片,还应该把相机架在断头台上面拍,刑场要设在协和广场,时间就选在下午两点,把大家通通叫来,还要用电视转播好让不能到场的人也能躬逢其盛。要是做不到这些,就别再提什么警世效果。大半夜偷偷摸摸在监狱中庭宰个人,能警什么世?最多就是定期告知这些公民,要是他们哪天杀了人,他们就会死;可是就算他们没杀人,他们早晚还是会死啊。若想要这刑罚真有警世效果,这个刑罚就必须让人害怕。布弗里(Bouverie)是1791年的民意代表,同时也是公开处决的支持者,他在国民议会演讲时就要有逻辑得多:“一定要有恐怖的景象,才镇得住老百姓。”

时至今日,原本的示众景象,已变成大家只能经由道听途说得知的惩罚,接着,再逐渐变成掩藏在委婉形式底下的处决新闻。既然我们都这么处心积虑地想把这种惩罚变得不着边际了,一个准罪犯在作案时又怎会把它铭记在心呢?!如果我们真的渴望这项惩罚能让他永志不忘、抵消他心中的冲动、继而放弃那盛怒下的决定,难道我们不该穷尽一切影像和语言工具,设法让这项惩罚及其造成的惨状,在所有人的感受当中凿下更深的刻痕吗?

但他们根本没有这样做。国家不但对处决加以掩饰,还装做没听见这些记载与证言。也就是说,国家根本就不相信死刑的威慑价值,不然就是只因为传统才这样做,而且还懒得花点力气稍作反省。我们杀掉犯人,只是因为我们几百年来都这么干,而且我们连杀他的方法都是18世纪末就规定好的。我们援例重新引用一些几百年前风行一时的论点,但这却有违因公众感受之演进而必然造成之种种革新。我们执行一条法律,却从不讨论其合理性。我们引用的理论连用刑者自己都不相信,却以这个理论的名义,让这些犯人死于旧习成规。如果用刑者相信这个理论,那么这个理论不但要为人所知,应该还要为人所见才对。但是大加宣扬此事会唤起的虐待本能,不但其后续效应难以估计,且这一本能须等到新的杀戮发生时才会满足而平息。除此之外,这种宣传还可能在舆论中挑起人们的反感与厌恶。如果这些处决的事例在民众的意象中化成鲜活的画面,以后要再这样以生产线的方式处决就会变得更困难。要杀人就应该公开杀,不然就得承认,我们其实不觉得自己有权利杀人。如果社会要用杀一儆百的必要性来为死刑辩护,就应该用大张旗鼓的方法来佐证自己的说辞才对。社会每次都应该高举刽子手的双手,并强迫那些娇贵的公民看清楚;而其他那些促成了这场行刑的人,无论远近,也都应该看一看。不然的话,社会就得承认,自己在杀人的时候其实也不知道自己在说什么或是做什么,社会其实也知道,这些令人反胃的仪式非但不能吓唬住民间舆论,反而会在民间激起犯罪,或是使其陷入慌乱不安。即将退休的资深审判长法尔科(Falco)先生勇敢的告白值得我们在此引述:

……在我的职业生涯当中,只有一次的判决是反对减刑,并且支持将罪犯处死。我本来以为,虽然我就是判他死刑的法官,但我还是可以沉着平静、心安理得地见证这场处决过程。毕竟那个人也没什么好同情的:他虐杀自己的幼女,最后还把她扔进一口井里。唉!在他被处死之后好几个礼拜,甚至好几个月,我每晚都还因为这段回忆而睡不好……我跟大家一样经历过大战,也见过无辜的年轻人丧命,但在看过此等骇人的场面后,我敢说我从没感受过这样的良心不安,而我们把这种用行政程序进行的谋杀称为死刑。

2、“国家所犯下的罪,要远超过个人所犯的罪”

面对犯罪,我们的文明又要如何为自己下一个定义呢?答案很简单:这三十年来【译注:本文写作之前的三十年间(1927—1957),欧洲经历了西班牙内战、第二次世界大战与阿尔及利亚战争等殖民地独立冲突,以及冷战】,国家所犯下的罪,要远超过个人所犯的罪。虽说鲜血就像酒精,就像那最浓烈的葡萄酒一样,长时间下来也是会让人中毒的;我在这里甚至不需提及那些战争,不管是全面战争还是局部战争。然而由国家直接杀害的人数已经达到了一种天文数字的比例,且远远超过个别谋杀的数字。触犯普通法的罪犯越来越少,政治犯却越来越多。证据就是,当下我们之中的每一个人,不管他多受人尊敬,都可能有一天就被人判了死刑;然而在世纪初,这种可能性都还被看做是荒唐可笑的。阿方斯·卡尔(Alphonse Karr)的那句俏皮话:“各位杀人犯先生可以开始大显身手了!”已不再有任何意义。那些造成最多流血的人,刚好也就是相信法律、逻辑与历史都站在自己那一边的人。

因此,如果我们的社会要保卫自己,那么要极力防范的并不是个人的危害,而是国家的危害。再过三十年,对这两者的防范比例可能就会反过来。但是就目前来说,正当防卫要对付的应该是国家,而且首先就要拿来对付国家。正义与最具现实性的考虑都主张,法律应该要保护个人,以对抗因为内斗或傲慢而陷入疯狂的国家。“就让国家开始行动,废除死刑!”必须成为我们今天的集结口号。

人家说,这些法律非但本身血迹斑斑,还把风俗习惯也抹上了污血。但一个社会有时也会陷入某种蒙羞的状态,即便社会当中充斥着诸多乱象,但那里的风俗习惯绝不可能像法律一样血腥。半数的欧洲人正在经历这种状态。而我们这些不在其中的法国人,不但也经历过这些事,现在说不定还要再经历一次。占领时期的杀戮导致了解放后的杀戮,而后者的朋友们现正企盼着复仇。此外,背负太多罪孽的各国还准备用更大规模的屠杀来淹没自己的罪恶感。我们为了某个被人神圣化的国族,就去杀人了。或者我们也会为了某个也被神圣化的未来社会而杀人。相信自己什么都懂的人,就会想象自己什么都行。那些要求大家绝对信仰他的俗世偶像,也会坚持不懈地宣判绝对的惩罚。而许多欠缺信念的宗教也大量杀害处于绝望状态下的犯人。

若不能下定决心用尽方法保卫每个人免于国家的压迫,这个正处于世纪中叶的欧洲社会又如何能存续下去呢?禁止对一个人施加死刑,就等于是公开表明社会与国家都不是绝对的价值标准,宣告它们没有任何理由可以制定终极的刑罚或是制造无可挽回的后果。如果没有死刑,加布里埃尔·佩里(Gabriel Péri)与拉西亚克(Brasillach)可能就还在我们身边。那样的话,我们就可以依照我们的观点来评价他们,并大声说出我们的判断,而不是像现在这样默默承受他们对我们的审判。要是没有死刑,劳伊克(Rajk)的遗体就不会令匈牙利蒙羞,一个罪行较轻的德国也可以更容易被欧洲接纳,俄国革命就不会在耻辱中走向垂死,在阿尔及利亚流的血也不会如此令我们良心不安。最后,如果没有死刑的话,欧洲就不会被二十年来堆积在这片衰竭土地上的尸骸所污染。在我们这块欧洲大陆上,无论是在人与人、还是国与国之间,所有的价值观都被恐惧与憎恨给颠覆了。绞绳与铡刀被用来解决理念的对抗。人们遂可如此写道:“我们始终可以从断头台当中学到的教训,那就是当我们相信杀人有用的时候,人命就不再神圣了。”

显然杀人已经变得越来越有用了,坏榜样广为周知,感染力也传布四方。随之而来的,则是虚无主义造成的混乱失序。因此应该要断然停止这样做,并宣布无论在原则上还是制度上,个别人类的地位都要高于国家。所有能够减轻社会对个人压迫的措施,都有助于消退欧洲的过度充血,使欧洲能够更有条理地思考,并逐步走向康复。欧洲的弊病在于明明什么都不相信,却又宣称自己无所不知。但是欧洲并不是无所不知,虽然它应该要知道才对,而且从我们的抗争与希望看来,欧洲仍然相信某件事,那就是:在某个神秘的范围内,人类的极端苦难使其可以触及极端的高贵庄严。大多数的欧洲人已经失去了信仰;而与信仰一起丢弃的,是信仰赋予刑罚制度的那些正当性。但是,妄想取代信仰的国家偶像崇拜,也令大部分的欧洲人觉得恶心。走到这一步,无论有没有把握,既然已下定决心不要再被人压迫,也不要再欺压别人,我们就应该承认自己的希望与无知,拒斥绝对的法律,拒斥无可挽回的体制。我们知道的,足以让我们说出,何等重大的犯罪便应处以终身强迫劳动。但我们知道的,还不足以让我们宣判应该要剥夺他的未来,也就是我们共同的弥补机会。在未来的统一欧洲,基于我刚才说过的理由,庄严地废除死刑应该是欧洲法典的第一条条文,这也是我们所有人共同的期望。

从18世纪的人文田园诗到溅血的斩首台之间,是一条笔直的道路,而大家也都知道,今天的刽子手还都是人道主义者。因此,在探讨死刑这种问题时,对于人道主义的意识形态,我们再怎么谨慎小心也不为过。在这个要下结论的时刻,我想再强调一次,我反对死刑的原因并不是我对人类天性的良善有什么幻想,或是我对未来的黄金年代有什么信念。相反地,我是基于经过思辨的悲观主义、逻辑原则以及现实主义等理由,才认为废除死刑是必要的。我的意思并不是说,在这里所说的都与内心感受无关。如果你刚花了几个礼拜的时间查阅文献与回忆录,访问曾经或远或近接触过断头台的人,在一一检视这些吓人场面之后,你的看法不可能无动于衷。但是即使如此,我还是要一再强调,我并不相信这个世界上没有人要负责,也不相信我们应该听从那种新派的时髦倾向,也就是赦免所有人,不分被害人与杀人凶手通通混为一谈。这种纯属滥情的混淆,与其说是出于宽容还不如说是因为怯懦,最后的结果就是替世上最丑陋的事搽脂抹粉。滥发祝福的结果就是,他们连奴隶营、怯懦的力量、有组织的刽子手以及巨型政治怪物的犬儒主义也都一并祝福了;最后终于把自己的手足同胞也送入了虎口。在我们四周都看得到这种现象。但正是在当前的世界形势之下,本世纪的人才会要求制定这些能够发挥疗愈作用的法令规章,其作用终究是规范人类而不是消灭人类,是引导人类而不是摧毁人类。身处在停不下来的历史动力当中,人类需要的是运行的原理与一些平衡的法则。总之,人类需要的是一个理性的社会,而不是一个大家都陷入自己的傲慢、使国家权力肆意泛滥的无序社会。

[法]加缪 著 石武耕 译

北京大学出版社 2018-03

法令若只知道消灭那些它不知该如何教化的人,这就是种怠惰的法令,如果民间舆论和民意代表真的无法放弃这种法令,至少在等待重生与真理来临的时候,我们不要造成这种“仪式性的屠宰”,使其玷污我们的社会。虽然执行死刑的频率很低,但它终究是种令人反感的屠戮,也是对人格与人体所施加的凌辱。活生生的人头被砍下来、鲜血横流,这种砍头场面始自野蛮时代,当时大家相信这种堕落的场面可以让民众触目惊心。可是到今天,还用鬼鬼祟祟的方式实行这种恶心的死亡,这种酷刑还有什么意义呢?真相是,都已经进入核能时代了,我们却还在用杆秤时代的方法杀人。一个拥有正常情感的人,一想到野蛮地摘除别人脑袋这件事,就只会感到恶心而已。如果法国政府在此仍无法克服自己内部的阻碍,并且为欧洲对症下药,至少法国也可以改革死刑的实施方式。科学知识都已经为杀戮服务这么多了,至少也能用来让杀人过程更体面一点。有一种麻醉药可以让犯人在睡梦中死亡,我们可以给犯人至少一天的时间让他自由取用,除非犯人没有意愿或无力下定决心,才用别种方式强制执行,以确保犯人伏法,如果我们坚持要这样做的话,至少还能带来一点体面,总好过现在那种纯然肮脏而猥琐的展示。

我之所以提出这些妥协的办法,是因为有时会看到,智慧跟真正的文明并不能启发要为未来负责的人,而这令人绝望。对某些人来说,知道死刑实际上是什么样子却又无法阻止它的执行,这种事是难以忍受的,而这样的人比我们以为的还要多。他们用另一种方法在承受死刑所造成的痛苦,而这是毫无公理正义可言的。我们至少可以减轻这些脏污画面对他们所造成的负担,而社会并不会因此而有所损失。但这终究是不够的。无论在各个社会的道德观念当中,还是每个人的心中,如果我们未来还是不能让死亡从法律中消失,那么就无法获得真正持久的平静。

评论