如果你想找一份能够充分展现老派男子气概的工作,那么“虎鲸捕猎者”绝对是你最好的选择,这个职业包含了狩猎、捕鱼、竞技,以及自由资本主义等元素。追踪、包围以及诱捕这些身形巨大的海洋霸主绝非易事,干这一行的捕鲸猎人必须拥有过人的韧性——他们的职业生涯通常会出现如下场景:用鱼叉捕捉一头幼年虎鲸,并将其用绳子固定在船后方拖着上岸;让一头哭泣的虎鲸宝宝与父母分离;以虎鲸宝宝的哭声当饵,引诱它的家人自投罗网。但这个行业的老手到头来都会悲哀地检讨反思,悔不当初,因为在与虎鲸有了更多接触之后,人们发现它们其实是一种聪明而善交际的动物,且对同类以及熟识的人类十分温和友善。

当然,虎鲸的这一特点我们早已知晓,大多数人都是通过海洋馆的虎鲸表演产业了解的。这一产业诞生于数十年前,展示的内容大同小异:海洋馆内的虎鲸听从饲养员的指示,作出各种精彩的表演动作,让看台上的观众为其接近于人类的智商和情商而鼓掌欢呼。20世纪60年代,全球最大海洋主题公园“SeaWorld”第一头表演虎鲸“Shamu”陪伴了“婴儿潮一代”(指出生于1946-1964年间的美国一代)孩子的成长;1993年,《人鱼童话》电影三部曲诞生,片中饰演Willy的虎鲸“Keiko”是千禧一代(指出生于1980-2000年的美国一代)心中的明星。Keiko曾在墨西哥一个游乐园的小水箱里度过了两年时光,后来人们请愿,希望Keiko能跟片中的Willy一样自由,终于在2002年,Keiko在冰岛被放归大海。

2013年,随着纪录片《黑鲸》(Blackfish)的上映,这个产业遇到了转折点。电影的主角是虎鲸Tilikum,它曾在美国佛罗里达州的海洋主题公园“SeaWorld”中杀死了一名训练师。影片讲述了Tilikum悲惨的一生——它被迫与自己的同类分开,缺少正常的社交活动,每天只能在自己被圈养的池子里绕着小圈游,久而久之,它的背鳍只能朝一边拍打了——这也是虎鲸表演产业的普遍情况。通过这些被圈养的虎鲸,我们得知了它们聪明而善交际的特点;《黑鲸》则认为,正是这些特点导致了它们被圈禁的命运。这部电影上映后,人们对海洋公园的态度马上来了个一百八十度大逆转,“SeaWorld”则首当其冲,2015年的利润直接下降了84个百分点。

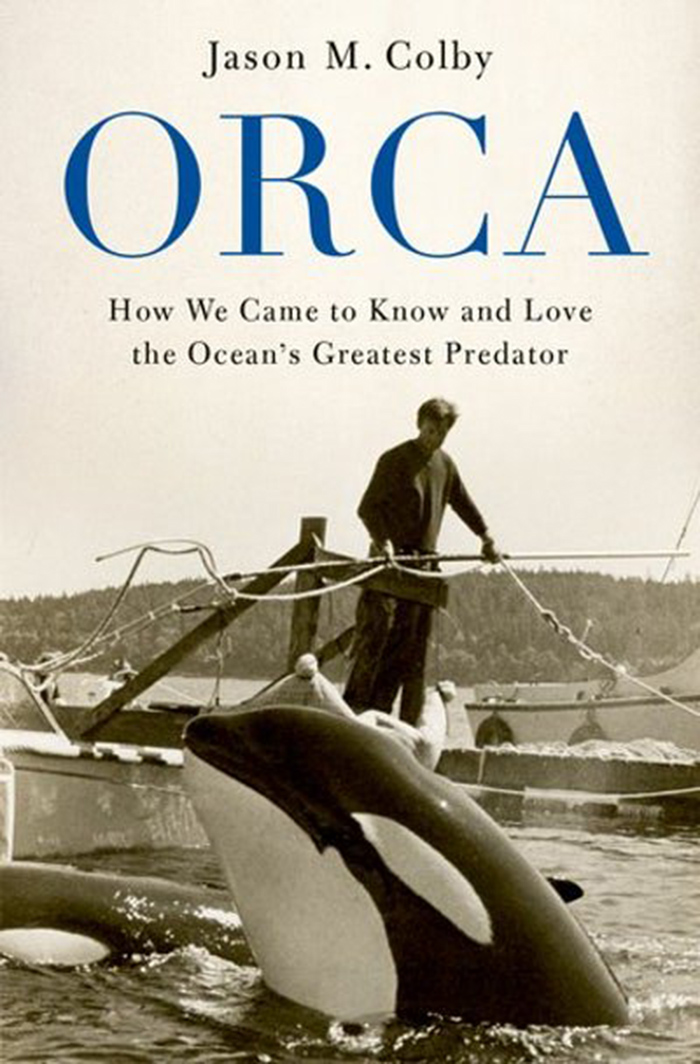

杰森·M·科尔比(Jason M. Colby)的新书《虎鲸:了解并爱上这位海洋霸主》(Orca: How We Came to Know and Love the Ocean's Greatest Predator)以时间顺序记录了这个行业的兴起与衰落:最开始,虎鲸在人们眼中还是怪物的形象。到了20世纪六七十年代,导致Tilikum悲剧的行业体系逐渐成型,这也是虎鲸表演产业的活跃年代。这本书不仅讲述了虎鲸生意的兴衰,也介绍了美国与海洋及海洋生物之间关系的演变——海洋公园的发展与人类对海洋索求方式的转变几乎同步进行:人类从只会一味利用海洋发展渔业,转变为也会通过海洋进行消遣娱乐活动了。同时,海洋公园的发展进程也与1960-1970年间诞生的现代环保运动相互交织。当时的绿色和平组织掀起了“拯救鲸鱼”运动,其中一位领头人保罗·斯蓬(Paul Spong)——他在科尔比的新书中以一个年轻研究员的身份出现——甚至会为遭圈养的鲸鱼吹长笛解闷。

对于由Shamu或《人鱼童话》陪伴长大的一代人来说,科尔比在书中分享的有关捕鲸猎人在“大西北”的奇闻轶事可谓相当令人震惊。虎鲸在过去被视为渔民的竞争对手;渔民想要捕捞的三文鱼和海豹总被它们吃掉,这导致捕鲸猎人和渔民动辄便会射杀一小群虎鲸。这样的故事在19世纪到20世纪初时有发生;但到了20世纪60年代,虎鲸在人们心中的形象则变成了“危险的讨厌鬼”。“他们应当把这儿所有讨厌的鲸鱼都炸死,”1962年一名来自华盛顿的渔民说,“就当是投弹练习了。”

书中的主人公名叫泰德·格里芬(Ted Griffin),他的成长环境“艰苦而恶劣”,科尔比在书里戏称年轻的小格里芬为“美国皮吉特湾的汤姆·索亚”。格里芬热爱动物与大海,20世纪40年代末,当时不到20岁的他买下了“水肺”发明者雅克·库斯托(Jacques Cousteau)的初版潜水装置,成了萨利什海(Salish Sea)最早的潜水者之一。那些年正是美国西北部经济局势风云变幻的时代,许多工人在大环境下都流入城市,做起了文职工作,天然生产业开始走下坡路,科尔比在书中写道:“渔民和虎鲸相互交迭的世界正在发生改变。”

像格里芬这样拥有潜水装置的新一代西北人开始在海里寻找休闲娱乐的方式,而不是只一味地向其索取资源。1961年,他与一群虎鲸进行了亲密接触。他看见它们在他家附近“对一片海藻产生了别样的兴趣”,于是他急忙划着船过去一探究竟。一头身形庞大的雄性虎鲸沉入船下,翻到他的背上,抬头望着他。四目相对之时,格里芬感觉自己的心灵受到了洗礼:“我彻底被迷住了,”他“幻想着与这优雅的生物相伴而游,打破不同物种的隔阂”。

“虎鲸渴望交流的举动让格里芬感动落泪,虽然他此刻正在建造禁锢它的牢笼。”

格里芬继续追寻着自己与虎鲸联络的梦想,但简单的目光交流已远远不够。格里芬得到的第一头虎鲸名叫Namu,它是被渔民意外捕获的。当时,两头虎鲸不小心陷入了暗礁和岩石之间一张被勾住的渔网中,Namu是其中体型较大的那头,它很快发现了游出渔网的通路,并尝试着推动那头小一点儿的虎鲸(很可能是它的弟弟或者妹妹)一块儿离开,但它没有成功。随后,Namu又反复在出口游进游出,向同伴展示着该如何逃出去。可那头小虎鲸并没有照做,Namu没有抛弃它一走了之,而是留下来一直陪着它。后来,这个群体中的其它虎鲸也来到渔网前,呼唤着被困网中的伙伴。那头小虎鲸最后成功逃了出来,但当时对Namu来说已经太迟了。几天后,格里芬用8000美元买下了Namu,这笔钱是他向许多朋友和邻里筹借、好不容易才凑齐的。

从那以后,格里芬的职业生涯——以及他与自己所爱的鲸鱼之间的关系——便充满了矛盾,他的矛盾也反映了整个海洋馆表演产业的核心冲突。格里芬此举完全是出于自己与动物交流的愿望。他为Namu搭建了池子供它居住,他身着潜水服跟它并排畅游,Namu向他咂咂嘴,并且模仿着格里芬在潜水面具之下发出的声响。虎鲸渴望交流的举动让格里芬感动落泪,虽然他此刻正在建造禁锢它的牢笼。

“我想让Namu得到自由,”格里芬许多年后告诉科尔比,“但我无法离开它。”格里芬和Namu的确相处融洽,感情很好,和善的Namu被称为“温柔的大家伙”;格里芬时常与Namu同游,或者骑在它的背上,Namu从来没有伤害过他。“大家都说,Namu是一头美好而有灵性的生物,”科尔比写道,每头虎鲸都有独一无二的性格特点,而“Namu明显喜欢与自己的主人建立起亲密关系”。虎鲸是群居动物,也许正是由于一头虎鲸与自己本来的群体分开,孤身一个,所以它才会向别处寻求交流和联系。

格里芬事业的飞黄腾达与这一产业的发展状况步调一致。第一头按计划捕捉的健康虎鲸Shamu也是由他捕获的(他是当时非常有名的捕鲸猎人,但并不是唯一一位)。Shamu的名字意为“女版Namu(She-Namu)”,它本来被安排做Namu的“妻子”,但当格里芬把Shamu介绍给Namu时,它却对Namu和格里芬表现出了厌恶情绪,尤其厌恶他们二者之间的“关系”。后来当格里芬骑在Namu背上时,Shamu会马上把他撞下来,并且对他俩一直摆出凶巴巴的样子。可能它是在记仇吧;它还在幼年时期便被捕获,而且它的母亲在抓捕过程中死在了它的面前。1965年,格里芬把它卖到了“SeaWorld”,它在那儿成了明星。虽然Shamu在1971年就已不幸去世,但此后数十年,“SeaWorld”依然在后来参加表演的虎鲸身上继续沿用着这个名字。

几年来,人类对虎鲸的残忍行径让许多不幸的事故降临到了它们身上。一头虎鲸在转移过程中头部落地,很快就死了。另一头虎鲸在水族馆中冲破了展示水箱的玻璃。许多鲸鱼都是使用鱼叉捕获的;一次,捕鲸猎人把一根捕获了虎鲸的鱼叉用绳子与一架直升机相连,计划让直升机把虎鲸拖到浅水区域,方便抓捕;但没想到那头虎鲸当即迅速下沉,惯性之大竟把直升机拉了下来。

这一切使我们开始从全新的角度来认识和了解这种生物。众所周知,它们很聪明,而且种群内部会互相照顾。它们常常三五成群地捕杀猎物,或是逃离人类的抓捕;当有同伴在水下被捕获时,它们会围绕在它身边;它们会与周围的伙伴,以及与人类建立紧密的联系。有一次,一个大型的虎鲸抓捕活动吸引了上千人现场观看,当时好几头虎鲸被逼到了一个港口——“其实整个过程让我很伤心,”一名抓捕人员回忆道,“当一头鲸鱼被拉上码头时,你会看到其他鲸鱼在水中哭泣。”人们对这个行业越来越反感,但其中的讽刺也暴露无遗:捕捞及海洋馆表演产业让人们爱上了虎鲸,但转过头来,他们又去憎恨和指责这两个行业的所作所为。

这是科尔比新书的主旨所在,他也在书中不断提及这个观点,探讨历史应该如何铭记格里芬和他的同行。科尔比的父亲也曾参与过几次捕捞活动,后来他对此表达了自己的忏悔之情。读者又应该怎么看待他呢?这个问题很微妙,但说到底还是不如书中所描述得那般棘手——随着时间的推移,社会规范在改变,文化准则也在改变,但愿这改变是在朝着更加富有同情心和人道主义精神的方向进行着吧。当今很多为人不齿的行为,在许多年前曾经完全合法,甚至是符合主流道德观的。我们回溯历史,可以清晰地看到这些改变,并且知道它们是完全正确的,但我们也理解过去人们的所作所为,他们当时的知识和眼界或许与今日的我们大相径庭,因此导致了价值观念的出入。说不准,在50年后,我们现在的一些行为或许也会因太过残忍而为后人所诟病。

“他投身自由主义政治,并且对环保准则的改变十分生气,因为这让他突然变成了一个坏人。”

对我来说,比历史的裁决更有趣的,是那些哭泣者心中道德标尺的模样,他们明明白白地知道——早在绿色和平组织的抗议者、《黑鲸》和《海洋哺乳动物保护条例》出现之前——他们伤害的那些动物是有感知能力,而且非常敏感脆弱的,也知道他们做的事情是不对的。格里芬的巨大转变贯穿了整本书:他从一个热爱鲸鱼的小男孩变成了一个打理鲸鱼生意的男人。后来,当“拯救鲸鱼”的口号在他周围响起时,他的脾气也开始越变越坏。他投身自由主义政治,并且对环保准则的改变十分生气,因为这让他突然变成了一个坏人。科尔比写道,在格里芬白手起家时,“活捉虎鲸在人们看来与商业捕鲸是相对立的,但现在许多人已对其一视同仁。”

格里芬后来写道,捕鲸业新设立的规章制度代表着“我最高理想的破灭,我的自由……充分享受生活的自由也不复存在了”。若是话锋转向,这句话完全可以视为一个反“SeaWorld”积极分子的诉求。海上牛仔的悲伤故事固然是这场变革的附加产物,但这个故事也说明,如果想要弄清楚我们在谋生过程中,或着在做任何事的过程中所造成的伤害,我们人类就必须越过面前这个圈,就像训练有素的海洋哺乳动物一样。

(翻译:黄婧思)

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】

来源:新共和

原标题:Free the Whales

评论