文|刘学晓

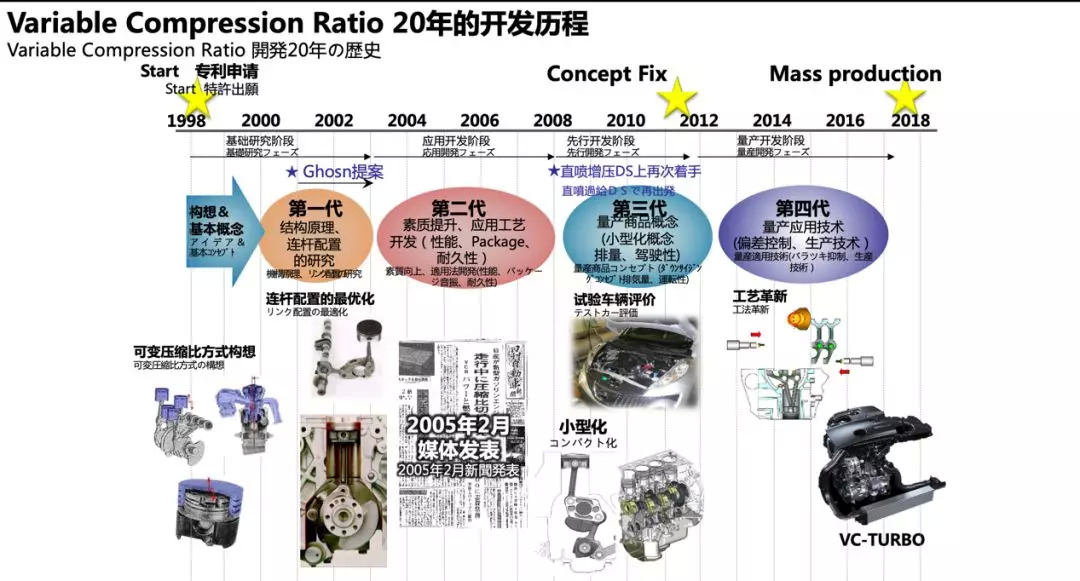

今年,作为日产高级工程师,发动机系统力学、结构领域专家,茂木克也先生已经53岁了,而他的第一张PPT的标题是“可变压缩比 20年的开发历程”。换句话说,他30多岁的时候,就已经开始投入VC-TURBO(可变压缩比涡轮增压发动机)的构想和研究开发,到如今白发苍苍才正式将这项技术投入量产、陆续搭载在车型上。二十年如白驹过隙,茂木克也和整个日产的研发团队如同《编舟记》里面的主角一样,做着颠覆现有认知领域的工作。

茂木克也先生是日产VC-TURBO系统的三名基础专利人之一,他参与了整个VC-TURBO的构想、研究开发和先行开发。在此之前他也绝非默默无名——他早就是发动机系统力学、结构力学领域的“大神级”专家,日产V型VVEL(可变气门升程系统)的构想和开发也是由茂木克也参与,他亦是这项技术的相关专利人。其实,如果你要注意到日产VVEL的结构,再看看VC-TURBO实现的多连杆结构,两者在构想上有很大的类似之处。

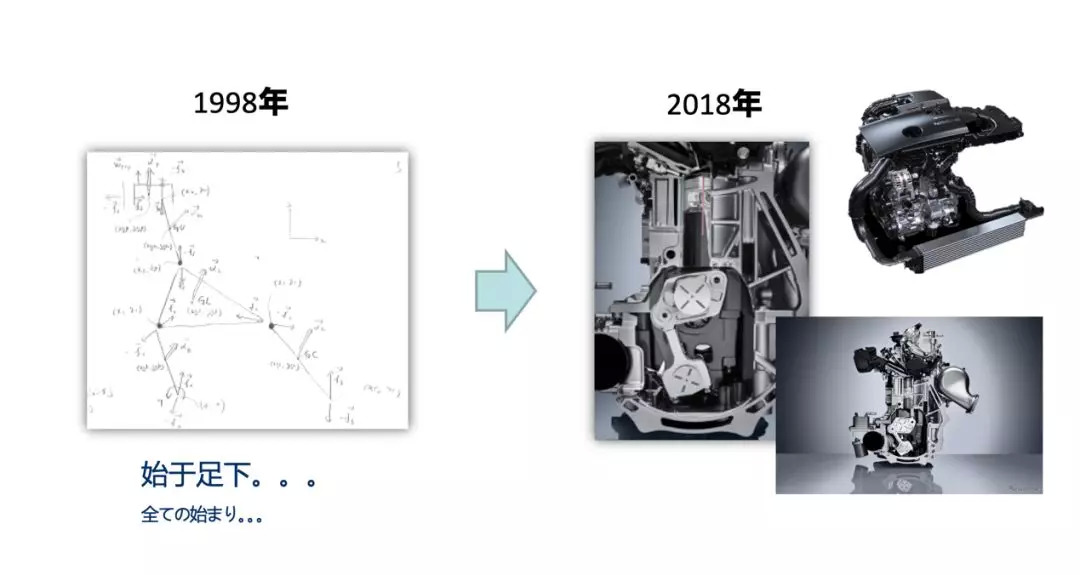

茂木克也说,VC-TURBO从1998年就进行基础构想,但是一开始没人把这件事当回事儿。到了2001年前后,他们向时任日产总裁的卡洛斯·戈恩提案,戈恩在了解后认为这项技术潜力巨大,因此批准了大笔预算,日产研究团队也开始进行结构原理、连杆配置的研究。随后整个21世纪的前几年都在围绕素质提升、应用工艺进行开发工作,其中2005年2月日产正式公开发表了可变压缩比的相关研究。

完成构想和应用开发仅仅是可变压缩比技术(VCR)的一个开始,差不多又用了四年时间进行量产商品的概念确认。这其中包括如何将机构小型化,导入直喷增压技术、确认排量、驾驶性评价等等,当时试验机是放在Juke这款车型上验证的,可见尺寸已经缩减到足够小。到了2012年,VC-TURBO的技术才开始进入量产应用阶段,又经历了整整六年时间,茂木克也和他的同事才正式在SAE国际自动机工程师学会发表正式论文,宣告日产VC-TURBO系统可以正式推向市场。

现在,这具代号为KR20DDT的全球首款可变压缩比涡轮增压发动机已经搭载在了英菲尼迪QX50上面,而在今年晚些时候,东风日产即将投产的全新一代天籁上也将装配。这意味着东风日产不仅将进入涡轮增压时代,并且在技术先进性上无人能出其右。

接下来茂木克也先生集中回答了三个问题:1、日产可变压缩比系统VC-TURBO是如何运作的;2、面向量产所做出的各种努力;3、VC-TURBO系统在发动机上的应用和性能表现。

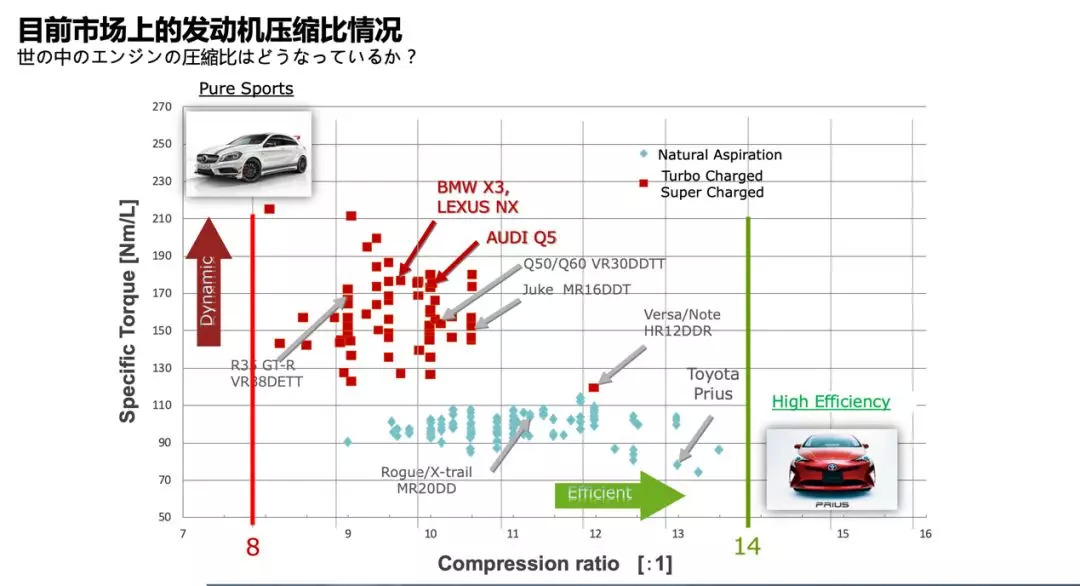

首先,我们知道可变压缩比(VCR)带来的实际意义是很重要的,高压缩比发动机可以提供卓越的燃油经济性和排放优势,而低圧缩比则是可以带来更强劲的动力输出。但是现在大多数车企更多是把精力高压缩比发动机解决油耗和排放问题——最典型的是马自达的创驰蓝天技术,以及丰田现在追求40%高热效率发动机都是如此。随之而来的问题是,高热效率发动机都是自然吸气发动机,在动力表现上也并不突出。

正因如此,可变压缩比技术是各家车企一直想要突破的技术难题,通过压缩比的变化可以实现强劲动力和高效燃油经济性的兼得。但问题在于,这么几十年来,可变压缩比发动机的推进并不快,原因在于材料学、结构力学似乎很难支持某个可变部件在高速运转的发动机中进行有效工作。

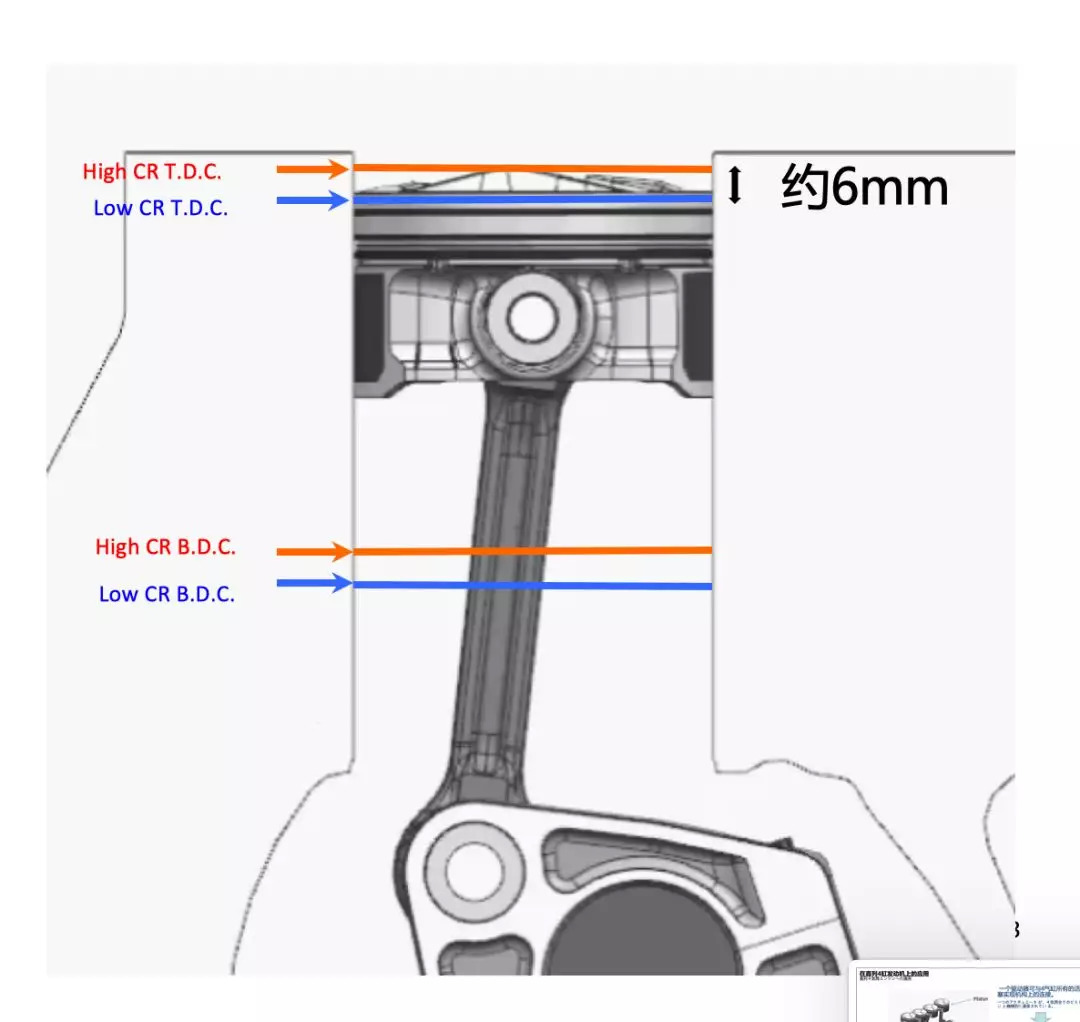

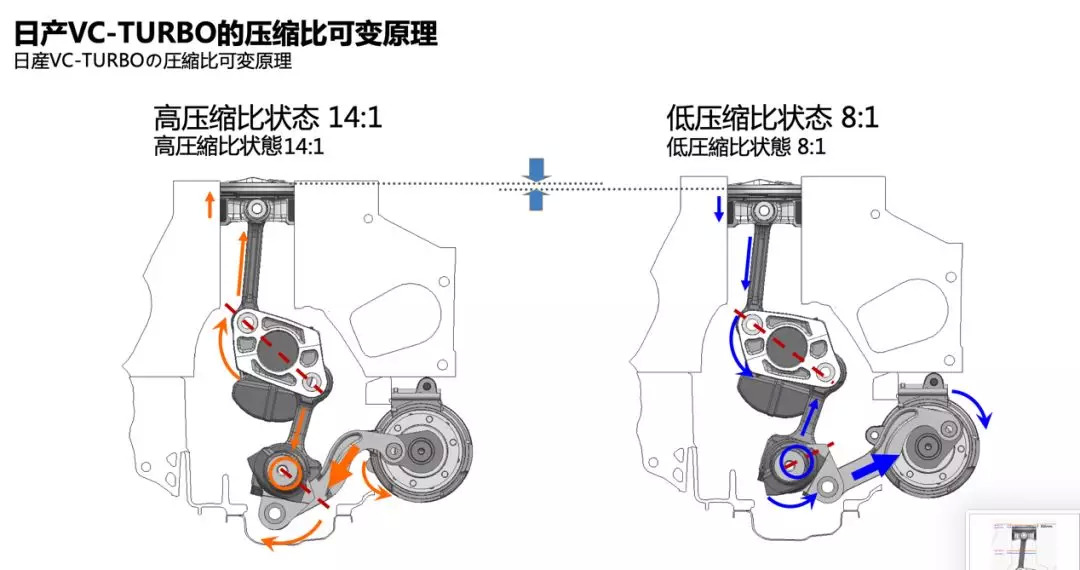

日产VC-TURBO的原理其实说穿了相当简单,那就是在同样的活塞做工的行程(V2)不变的情况下,对活塞上止点的位置进行改变——日产选择了对上止点位置升降6mm。这样气缸顶部空间变大就可以变成低压缩比,顶部空间变小就成为高压缩比。

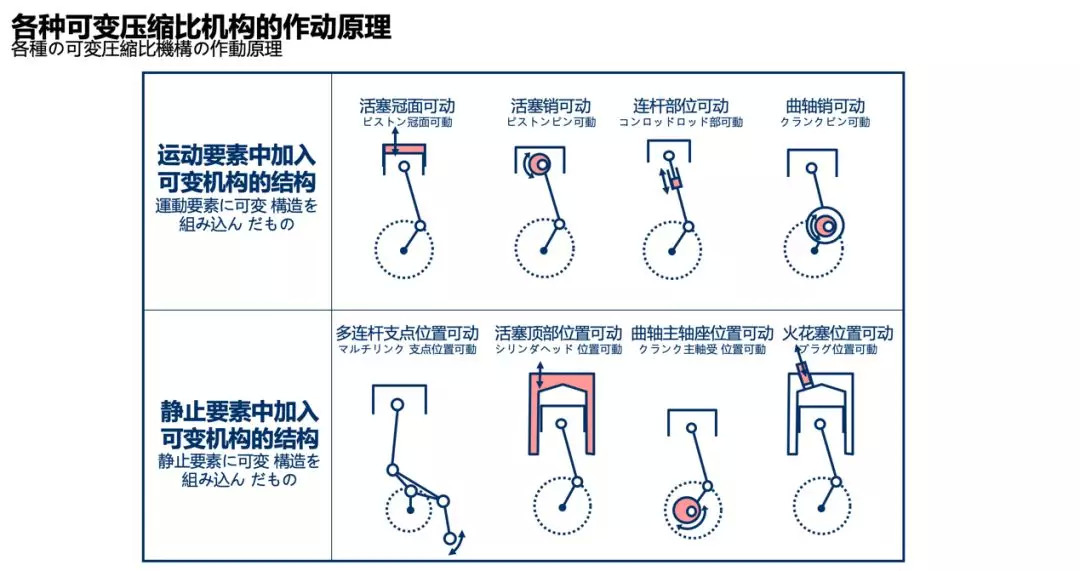

对此,茂木克也先生也作了一些总结来分析各种可变压缩比技术的作动原理。我们可以清晰地看到在动态要素中加入可变机构的结构很难保证耐久性,而静态要素中加入可变机构的结构又对可制造性要求很高。

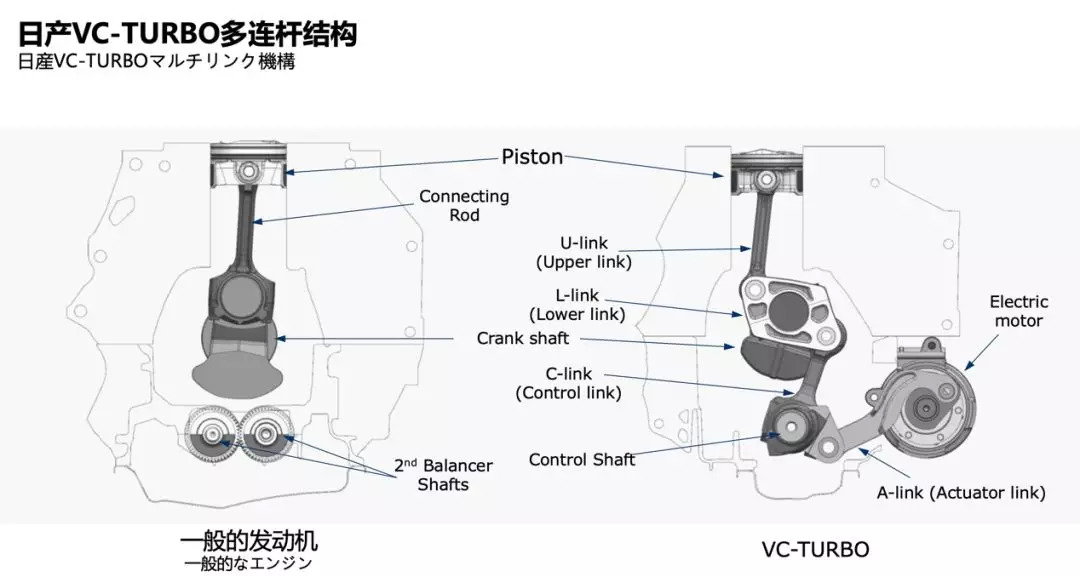

或许因为茂木克也先生也是日产VVEL的工程师,这套机构正是采用了多连杆来控制一个偏心轴机构实现气门升程的无级可变,所以VC-TURBO系统也是选择了类似的构想进行开发。

最后日产呈现出的方案是用一套运转精巧的多连杆机构。在原有的发动机曲轴结构下方多增加一组控制轴(Control Shaft)——实际上是一个偏心轴——再通过驱动电机拉动执行连杆(Actuator Link),转动偏心轴,实现控制臂(Control Link)角度的变化。这种角度变化就使得上面整套机构的运转远点发生了变化,产生了6mm的位移。

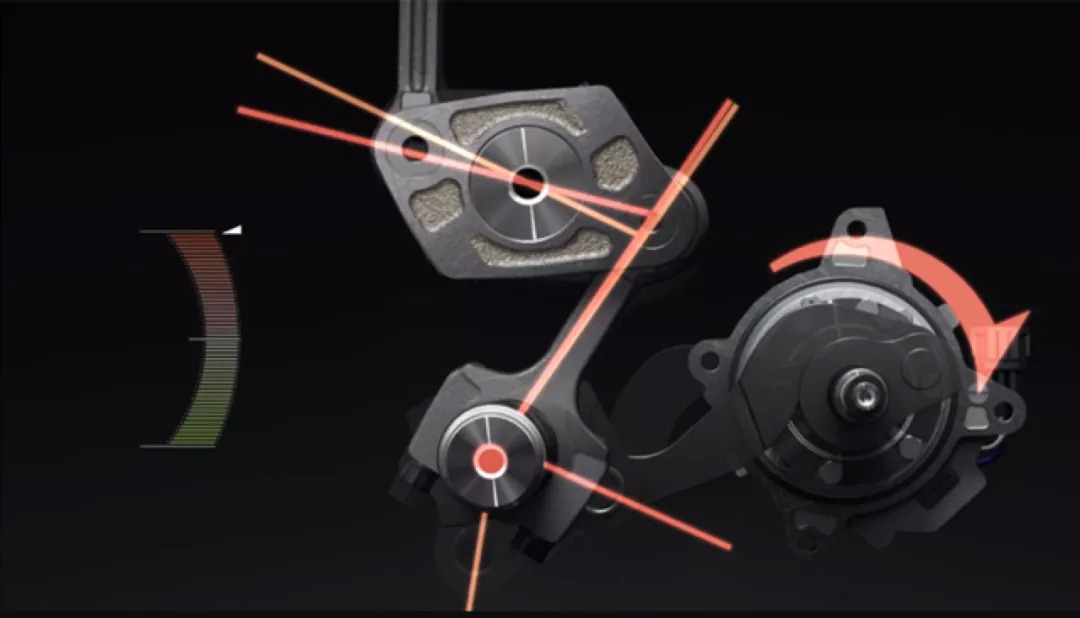

下面两张图通过辅助线的方式可以更加直观的看到控制轴变化以后带动其余机构位置的变化。当C-Link偏移了一个极小的角度之后,L-Link的运行中心线是发生了变化的,从而改变了U-Link运行到远端的位置。

更重要的是,这种变化是连续可变的,日产VC-TURBO发动机高压缩比状态是14、低圧缩比状态是8,而中间每一个压缩比状态都可以实现。这种连续可变带来一个优势点是,当驾驶者突然一脚深踩油门时,整套机构是可以应对涡轮增压建立过程所带来的动力变化,针对所能产生的爆震也能够十分安全的到达压缩比8。

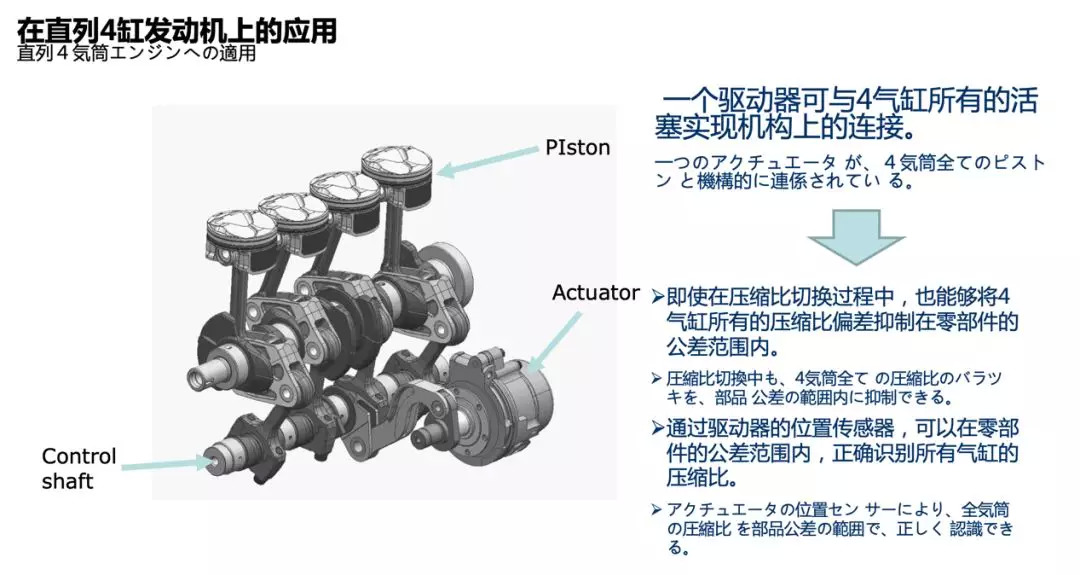

茂木克也在解释为什么会选择多连杆机构时强调:“精度是性能与耐久性的源头,我们所期望的是能够轻松的实现要求的精度的构造。”他解释说,一方面因机械加工设备主要以旋转切削为主,圆孔(轴承)与圆筒(轴)的加工精度较容易做到,也可以实现高可靠性和高制造性。同时,整个机构通过一个驱动器、控制轴,能够同时控制所有气缸的压缩比变化,这在控制策略和偏差控制上更有优势。

原理虽然简单,但是日产的工程师却花费了大量的精力来实现这一技术的量产化——最大的难题是小型化。

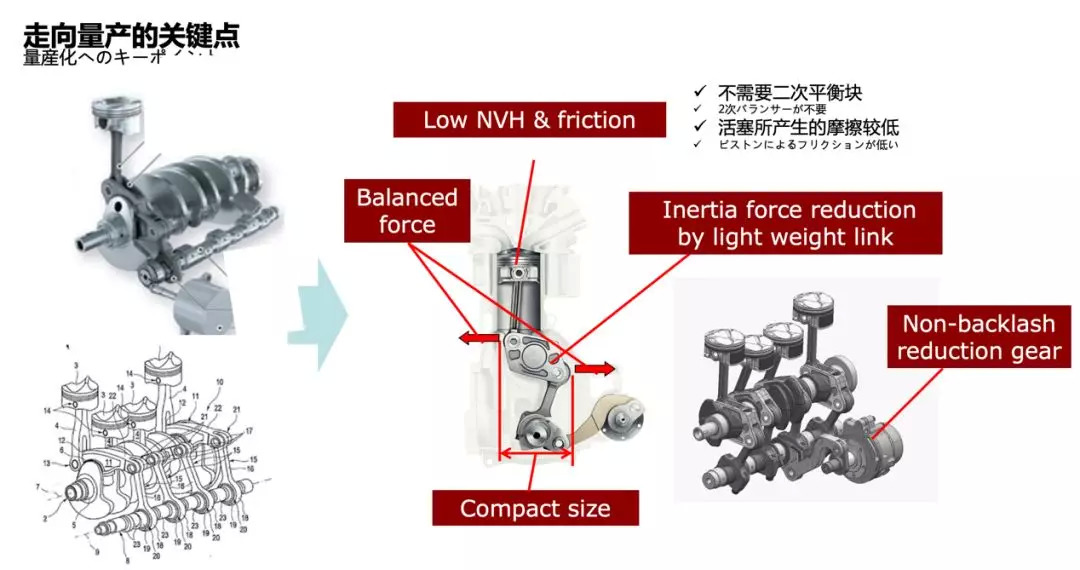

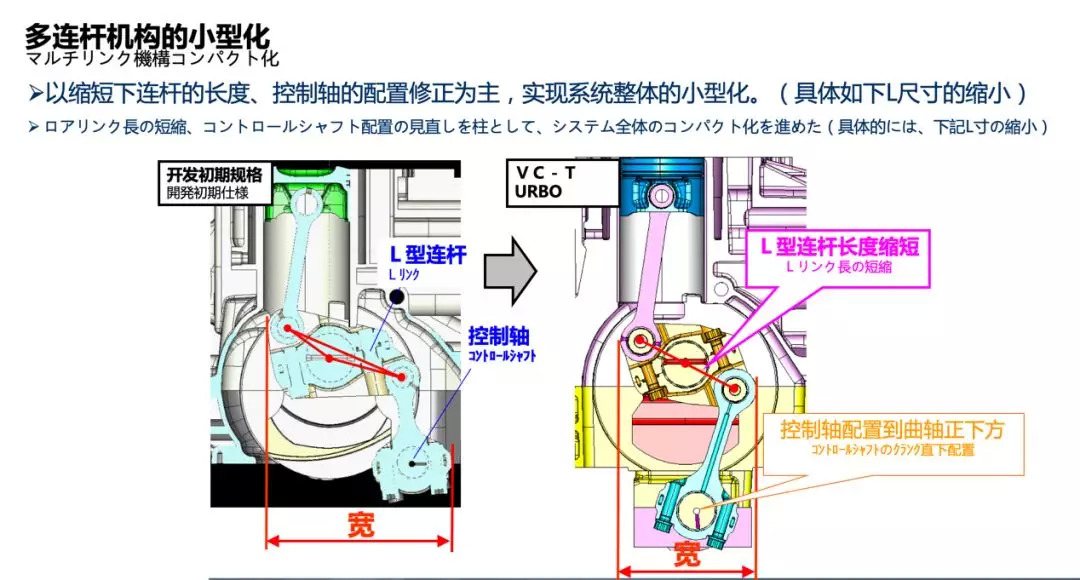

一开始包括VCR执行机构和多连杆机构都是巨大的,因此工程师把关注点放在了如何缩小这两个机构。走向量产的关键点在于,日产工程师发现整套多连杆机构加入以后因为惯性力的出现,其实可以不需要二次平衡块,同时活塞产生的摩擦也较低,这就提供了新的思路。工程师开始缩短多连杆的长度、修正控制轴的配置,将控制轴移到曲轴正下方,更改了许多小的设计来强化可靠性、避开高应力部位、降低惯性力等。

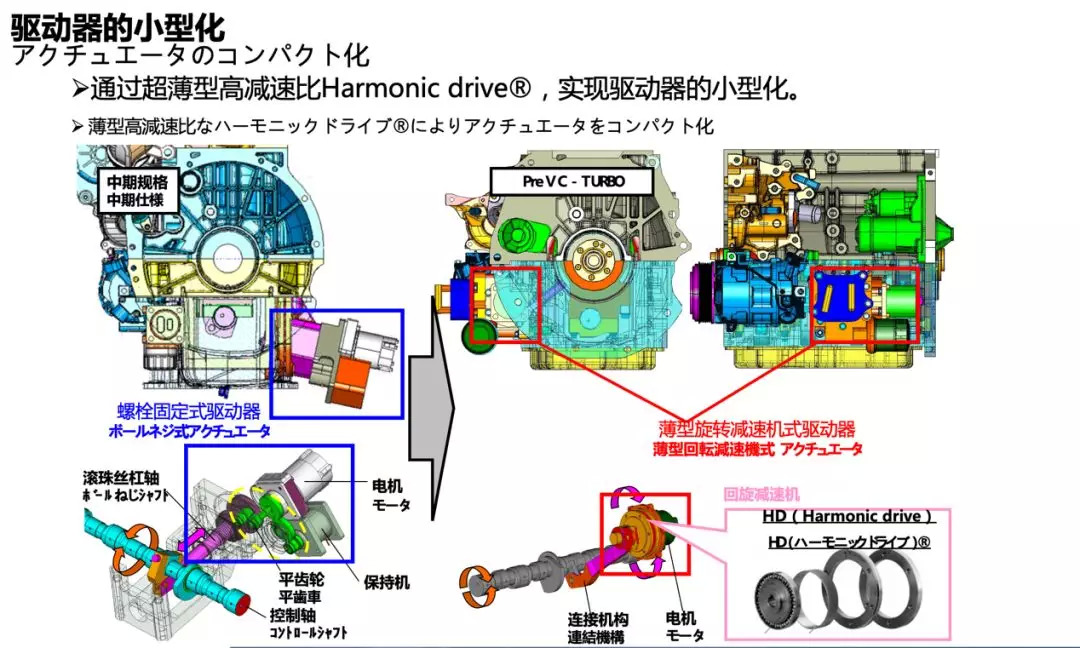

小型化的另一个重点是日产工程师改用薄型旋转减速机式驱动器,技术来自日本的Harmonic Drive。在此之前则是复杂的电机驱动齿轮的结构。

至此,日产VC-TURBO的所有技术难题都攻克了,那么在实践使用中这套新的动力总成怎么样呢?茂木克也的回答是,除了燃油性和动力性的兼得之外,还带来了很多的额外附加价值。

茂木克也提到两点:1、新的VC-TURBO系统的控制轴其实相当于是一个平衡轴,可以带来低震动的活塞行程,在以往直列四缸发动机上发生的惯性2次震动也不会发生,使得VC-TURBO发动机的震动能够下降60%之多,可以追上V6发动机的静谧性;2、由于VC-TURBO的连杆运动更接近直立,加上可变容量机油泵、没有平衡轴、减少摩擦的缸内熔射技术,可以有效减小活塞运动时的摩擦阻力,即便和V6 NA发动机相比也能下降差不多5N·m。

当然,作为日产最先进的发动机,KR20DDT发动机也搭载了几乎所有日产已有的先进动力技术,包括双喷射系统、宽范围涡轮增压器、与缸盖一体化的排气歧管、进排气VVT、可变多路径水冷系统等等。最终,KR20DDT可以达到日产3.5L V6发动机的动力输出水平——最大功率200kW、最大扭矩380N·m,同时在燃油经济性上对比相同功率的V6发动机提升27%燃油经济性,油耗远低于一般2.0T。

对于日产VC-TURBO的出现,业界无不用“革命性”来赞誉。从更长远的眼光来看,日产VC-TURBO发动机的出现意味着传统内燃机的挖掘潜力还远远没有到头,至少下一轮内燃机的效率挖掘才刚刚开始。

上海交通大学汽车工程研究院院长许敏教授在和茂木克也先生探讨时就指出,日产VC-TURBO的可变压缩比范围是14-8,热效率为38%-39%,如果工程师们进一步把可变压缩比的范围扩大,那么汽油机也可以实现HCCI均质压燃技术,但同时又能保证高负荷工况下动力性能。如果汽油机的热效率进一步提升到50%,那么汽车的未来,很大可能还是在“汽”上。

茂木克也先生最后一页PPT上附了一张他们最开始研发VCR可变机构草图,20年的努力都融在一句:“始于足下”。

评论