在这个远离城市的神秘围墙里,等待他们的是体罚、电击、大量的镇静剂?还是……最后的希望。

卢琳觉得不能让儿子继续这样下去了。班主任打来电话,说周博这个学期几乎没有在课堂上出现过,如果继续下去,恐怕无法完成学业。

“我觉得班主任说得还是比较含蓄,实际情况要比他说的严重得多。不光是学业出现问题,再这样下去,以后恐怕没法在社会上生存。”随后,这位45岁的小学老师,为20岁的儿子周博,一个四川某高校的大二学生,办理了休学手续,从成都来到北京,住进了南五环外的一间院子里,已经将近半年。

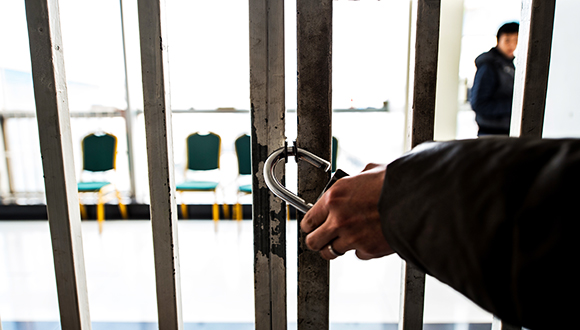

找到这间院子并不容易,他们在距离院子500米之内的范围里给院子的主人打了四五次电话,才终于找到了这里。院门通常都是上锁的,目的是为了防止院内的近100名青少年“越狱”。

院子里有几栋二层小楼。下午3点,一群平均年龄十五六岁的孩子走进了其中一栋小楼二楼的会议室里,学唱军歌《军中绿花》。带领他们的除了几名教官,还有穿着白大褂的心理咨询师。

他们来到这里,有一个共同的原因,得了“网瘾”。周博便是其中之一。他在学唱军歌的同时,母亲卢琳正在另外一间教室里,听老师授课。

“每个星期,他会回一次家。我看着他就感觉情况越来越不对,原来非常阳光的一个大男孩,变得两眼无神,特别萎靡。”卢琳起初只是觉得,儿子可能对大学生活不太适应。但与班主任长聊之后,她觉得事情远比她想象的严重。唯一让她感到好受一点的是,儿子对于休学接受网瘾治疗的消息并不抵触,静静地接受了。这个中学时代的学霸对于自己的状态也深感厌恶,但却总是无法自拔。

卢琳算是相对幸运的,儿子只是沉迷于网络本身。与她相比,这间院子里的另外一些家长,都曾经历过更深的痛苦——制止孩子上网的时候,大约有60%的家长遭受过孩子的肢体攻击。最严重的是一位来自安徽的妈妈,被自己的儿子用菜刀切掉了半个耳朵。

每一个住进这间院子的家庭,都有一段惊心动魄的往事。有孩子3年不出家门,长发及腰,父母用尽办法让他离开电脑,棒打、烟熏、不给饭吃、不给钱花都不见成效。为了花钱买吃的,他把家里的空调拆下来偷偷卖了。还有的孩子把家人肋骨打断……

经历了种种努力之后,家长们将最后的希望寄托于这个叫做“北京军区总医院中国青少年心理成长基地(下称基地)”的地方。这是它的官方称谓,家长们则更习惯于把它叫做“网瘾治疗中心”。

这家网瘾治疗机构在过去八年里收纳了近6000名网瘾患者。其中年龄最小的9岁,最大的三十多岁,来自全国各地,家庭背景各不相同,甚至还包括一名麻省理工学院的博士生。

中心的主任名叫陶然,他也是北京军区总医院成瘾医学中心的主任。2013年5月18日,美国精神病协会(APA)首次将陶然团队制定的《网络成瘾临床诊断标准》纳入当周正式出版的《精神疾病诊断与统计手册(第五版)》。在我们面前,陶然不止一次地表示,这意味着他所主持的这家网瘾治疗中心,在全世界都是具有权威性的。“这是世界公认的标准”。

这并不是住在这间院子里的家长们最关心的问题。他们考虑最多的是,如何让自己的孩子在这六个月里得到脱胎换骨的变化,彻底摆脱网络的魔爪。

得病的家长

陶然并不是每天都在基地。每周一、周三和周五,他在位于东四十条的北京军区总医院坐门诊,每周二和周四在基地讲课,每次两个小时。他治疗的对象并不只是沉陷于网瘾的少年们,还包括他们的家长。

陶然觉得,网瘾治疗机构遍及全国各地,治疗方法和理念也五花八门各不相同,但有一个理念,应当是需要取得业界共识的。“孩子有网瘾,家长的问题最大。”正因如此,自2008年起,基地会要求孩子在此接受治疗的半年里,至少要有一名家长全程陪同。

陶然给网瘾患者设置的课程分为自我认知、人际关系、情绪情感、抗挫能力四大部分。家长的课程则包括:如何做一个合格的父母、如何和孩子有效合理地交流,如何和孩子建立健康的亲子关系。为家长定制的课程总共120课时,每课时两个小时。陶然主讲其中的40课时,另外80课时则由基地的其他心理咨询师主讲。陶然要求,基地录用的心理咨询师必须是国家二级以上。

基地里一条走廊的墙壁上,贴着一条标语,时刻刺激着走过的父母们:任何成功都抵不上教育子女的失败。

陶然这样分析家长也需要参与治疗的原因。“造成网瘾的原因是五花八门的,但就其根源而言,家庭因素是排在第一位的。我们统计过送孩子过来接受治疗的家长的职业分布情况,排在前三位的是公务员、教师、企业老板。这三类人有什么共同点呢?在他们的职业生活中,地位相对都比较强势。他们就会把职业中的强势心态带回到家庭里,对孩子要求会比较高,指责和不满会很多,这也不好,那也不好。孩子缺乏肯定和鼓励,自我评价就会比较低,他就会找一个出口,能够获得自我满足的出口。玩网络游戏恰恰可以满足他的这种心理,帮他构建了一个虚拟世界,他在这里为所欲为,非常有快感。”

“可以这么说,这些家长共同的问题在于,他们想让自己的子女成为完美无缺的好孩子,这怎么可能呢?我的观点是,不要让他变成‘好孩子’,而要成为‘真孩子’。”

在陶然编写的一本《中国青少年网络成瘾预防手册》的序言中,他写道,家长应该向游戏开发者学习。“一位成功的网络游戏商总结了开发网络游戏的八字方针:荣耀、目标、互动和惊喜。如果暂时放下指责的心态,可以发现他对人性的理解是非常深刻的。如果我们希望预防孩子网络成瘾,就必须学习游戏开发商的经验,在培养孩子的过程中重视这四个方面,让他的心理需求在现实生活中得到满足,就不会去寻求虚拟的替代品了。”

我们来到基地的时候,参加治疗的患者总共有80多人,而在暑假时,则会达到100人以上,最高峰时曾有120多人。实际上,如果不是要求家长也参与,人数可能远比这更多。但家长能够全程参与治疗,是陶然接受患者的硬性条件,绝无妥协的余地。多年前治疗一个孩子的经历,让他坚定了这样做的决心。

那是一个来自西北某省份的初中生。当时的基地并未要求家长要陪同治疗,孩子的父亲坐了两千多公里火车把孩子送来后,就回去了。在基地治疗3个月后,陶然评估孩子的身心状态已经达到了康复的标准,便把他送上了回家的火车。到家后,他满脸笑容地等待父亲的拥抱,但父亲说的第一句话是:“你在那里改造的怎么样?”

这句话一下刺痛了他。他和父亲发生了激烈的争吵,一气之下甩门而去。因为心情烦躁,他撞倒了一个中学生。两人随即扭打起来,难分难解之时,对方掏出一把匕首,捅死了他。

事情发生后,孩子的父亲愤怒地来到北京声讨陶然。经历了无数纠葛,事情才算平息。“这件事对我打击很大。我开始意识到网瘾绝对不是孩子自己一个人的问题,而是整个家庭的问题,必须从根源上予以解决。从那以后,家长必须也来参加治疗。”

封闭集中营

为了让周博戒除网瘾,卢琳向自己所在的学校申请了停薪留职。基地远离北京城区,每到夜晚,周边一片黑暗和沉寂。在治疗的前几个月,基地对孩子和家长施行严格的隔离。孩子被严格禁止对网络的接触,手机自然也不允许使用。这令一些孩子极不适应,情绪激烈躁动,也时常会有人尝试逃走。

“孩子肯定是有抵触情绪的,很多孩子起初特别恨我,说这里简直就是监狱,但20天左右之后,绝大部分孩子都消除了这种情绪,因为他们有了一个新的认识。”陶然说。

有家长看到孩子痛苦,心生不忍,找机会偷偷送去一部手机,一旦被发现,手机没收,还要罚款500元。

对于习惯了成都休闲惬意生活的卢琳来说,初来乍到时的孤独冷清和封闭式的生活环境令她很不适应。但她咬牙坚持了下来。“毕竟就这一个孩子,对于我们这个家庭来说,没有比让他好起来更重要的事情。

卢琳所要付出的代价不只是中断工作半年,还有一大笔治疗费用。周博每月的治疗费为9600元,不包括伙食。陶然说,为了鼓励家长陪同接受治疗,家长无需缴费,“只收每晚30元的住宿费”。

即便如此,收费依然不菲。陶然对此并不否认。“送孩子来我们这里治疗的大部分还是成功人士。能承担得起费用,也能相对自由地支配自己的时间。周杰伦经纪人的孩子得了网瘾,也是在我这里治好的”

基地原本并不在这院子里,治疗的时间也没有六个月这么长。陶然开始从事网瘾治疗,是在2003年,SARS疫情过后。在他眼中,SARS是网瘾现象出现最主要的导火索,“学校长时间停课,学生干什么好呢?那就上网嘛。”

SARS过后,陶然发现,来军区总医院治疗网瘾的人越来越多,他便向医院申请了十几张床位。但床位很快便不够用了,收治的病人一度超过了一百人,病床都放在了走廊里。“院长看不下去了,说不然给你找个地方吧。”2006年,基地正式成立,地点则是在北京大兴的一所军营里。2013年,部队一纸禁令,军队营房不再从事任何经营工作,基地又搬到了现在的位置。

而治疗的时间,也从最初的半个月、变成一个月、三个月再到如今的半年。陶然说,这是反复试验后,最科学的长度。“一个月的时候,成功率只有10%,3个月,达到了50%,现在,治疗成功率稳定在90%以上。现在是最科学的,以后不会再调整。”

网瘾是病吗?

在基地,孩子们接受的是准军事化管理,教官们是清一色的退伍军人。每天早上6点出操,7点回到8人一间的宿舍整理内务,吃完早餐后,8点半开始8-10人一组的小组心理治疗,下午参加素质拓展活动、唱军歌,晚饭后还要接受集体心理治疗和体能训练,9点半准时熄灯。

在小组心理治疗中,心理咨询师会确定一个主题,例如“我和父母之间的沟通存在什么问题?”让孩子们依次发言讨论,再由心理咨询师进行逐一点评和最终总结。有些时候,也会放映一些有针对性的影片,内容多以励志为主,让孩子们发表观后感。

而与此同时,家长们也会接受类似的治疗。在亲子双方都已经到达一个相对理想的状态后,基地会安排见面,一同接受心理咨询师的治疗。除此之外,基地还会根据具体情况,不定期地安排双方进行一个小时到一个半小时的会谈,彼此交流过去一段时间的感受。“这个时间并不是固定的,要看双方的状态。”陶然说。

到基地3个月后,卢琳第一次坐下来与周博进行面对面的交谈。但这对于双方而言,都并不是一个愉悦的过程。直到第五个月的一次会谈时,卢琳才第一次觉得,自己和儿子都真正打开了内心,在她的印象中,这是他们有史以来最袒露心扉的一次交谈,那种彼此理解的感受,让双方都感受到了前所未有的幸福。

回忆起这段经历时,卢琳控制不住自己的眼泪。“现在回头想想,自己真的是太不关心他了。那时候听说他在玩什么DOTA,我根本不知道是怎么回事,也没有心思去了解。我并不了解他的生活是什么样的,却总是把好为人师的一面带到家里,否定他、指责他。这对他伤害很大。我也跟在基地的其他家长交流,这是我们大部分家长共同的缺点。”

对于想把孩子送到基地的家长,陶然并非来者不拒。一方面,基地的床位和心理咨询师的数量有限,另外一方面,他必须要做出判断,眼前这个孩子,是否属于真正的网瘾,是否达到了需要住院治疗的程度?“我们见过太多例子,很多孩子放暑假了,成天泡在家里上网打游戏,家长一看着急了,就把他送过来。但实际这些孩子一旦开学,他就能够控制自己不去玩。这样的孩子你把他放在这里关半年时间,是很不合适的。”

这并非陶然所需要面临的唯一难题。网瘾是病吗?需要治疗吗?这一问题在基地成立的前几年,是他在门诊时遇到的最多的问题。陶然的答案是“是”,但这并未在更广泛的范围内达成共识。不少前来就诊的家长和孩子都对此表示出困惑。喜欢上网不就是一种不太积极的兴趣爱好吗?怎么就成了病人了?

陶然一直想在北京军区总医院成立成瘾医学科,但却迟迟不能获得批准。有领导告诉他:“你们一定要弄清楚这(网瘾)到底是不是病,如果是病,你要拿出诊断标准。”于是,陶然把2004年以来所有学员的详细信息进行统计分析,在对学员进行深度访谈,将重复率超过50%的临床症状进行总结归纳。2006年,第一版的诊断标准问世。

之后的两年,基地又在5个城市对1200个网瘾患者进行了访谈。2008年,共有9条的《网络成瘾临床诊断标准》在无数次的提问、比对、统计和归纳中诞生。

陶然强调说,并非符合其中一条,就代表有网瘾,而是要至少符合其中5条或以上。并且,这9条标准是紧密关联的。“没有达到前一条的标准,就不会出现后一条的症状。”

医院+学校+幼儿园+少管所

然而,标准出台后,“网瘾是否是疾病”的争议并未因此停歇,反而引发了新一轮争论。

被一些媒体称为“中国戒网瘾第一人”的陶宏开,曾公开对陶然表示质疑,双方曾在央视科教频道的节目中现场辩论。陶宏开曾说:“把网瘾患者当做精神病来治,实际上是为了获取通过救治而得到的利益。”

质疑声中,陶然并未停止基地发展的脚步,规模越做越大。他将论文《网络成瘾的诊断标准》发表于英国的《ADDITION》杂志,这一研究得到了美国精神病协会(APA)的注意。2008年,APA修订第四版《精神疾病诊断与统计手册》,陶然提交了自己制定的网瘾治疗标准。当w年11月,APA主席来到北京考察陶然团队试验的可靠性,在陶然及其他工作人员不在场的情况下对每一个学员和家长进行访谈。

此后几年,陶然成为了APA大会的常客。2009年,陶然首次到美国参加APA大会。35名成瘾界专家就“网络成瘾是否为疾病”展开激辩。而陶然只能在门外等结果,因为他被告知“没有参会资格”。“里面都是欧美国家的代表,没有一个亚洲人。”

结果是10票赞成,25票反对,陶然的研究最终没有通过。同年,世界成瘾医学界第二次投票,17票赞成,17票反对。这让陶然看到了希望,“已经有很多人开始赞同我们的研究了。”

2013年,APA第166届年会上,在与澳大利亚、法国的两家机构的竞争中,陶然的方案获得全票通过,“网瘾”正式纳入疾病范畴。

陶然觉得,这件事让他有了一种“扬眉吐气”的感觉。“社会上大部分人对网瘾存在误解。很多人觉得这根本不是病,只是思想品德问题。这很糟糕。”

陶然很清楚,关于网瘾治疗的诸多争议仍将长久持续下去,但他觉得自己现在已经有了一个强有力的武器。“这是国际标准,是获得国际公认的。”

他并不讳言,封闭式、军事化的管理,让基地蒙上了一层神秘色彩。早年间对于一些网瘾治疗机构从事电击治疗和洗脑式教育的报道,也让所有的类似机构都不得不经受相关的质疑。但他对此并不在意。“我这个地方,怎么定义它呢?应该说是四种元素的融合。它像是医院,这个不用多解释。它又像是是学校,有很多心理治疗的课程,又是幼儿园,孩子心智不成熟,我们有很多工作人员照顾他。它还有点像少管所,有很多孩子误入歧途,一步一步走上魔鬼的步伐……我们一定要把他拉回来。”

来源:男人装

原标题:杀死网瘾

评论