“夜里睡得不好不总是一件坏事。”已故科幻小说作家布里安·阿尔迪斯(Brian Aldiss)在《读者文摘》写道,似乎他也在这长期侵扰不绝、吸噬着人们血气命脉的不幸状态中搜寻着一线希望。

要找到一个理由强烈反对失眠并不难——它像吸血鬼似地抓住你,给你留下一个空壳,一整天都如同行尸走肉一般混沌度日;它故意给你下绊子,啃噬着你的认知完整性。但阿尔迪斯想要找个说法让失眠将功补过,在他看来,“失眠最吸引人的地方,就是——在晚上,我们从过去继承而来的巨大遗产,我们的直觉和感觉,似乎更容易得到释放。和黎明一样,两瓣三明治之间渗出的那一点蜂蜜,是一种如梦似幻的东西,悄悄滴进你逐渐醒来的意识里。”

在我开始写《失眠》(Insomnia),记录我自己的失眠体验之前,并没有怎么注意到阿尔迪斯,也没怎么把本我当回事,将它挂在昏暗的卧室里摇来荡去。不管什么样的梦悄然潜入,都不能给我带来任何慰藉。相反,我只觉得精神萎靡,充满挫败感。我的无眠长夜并没有什么甘甜的蜂蜜。

失眠的症状对那些习惯熬到半夜三更的人来说一定不陌生。整晚都夜不能寐,我便感觉自己浸没在恐惧中,世界末日般的悲观在四下弥散,无处不在,统统向我奔涌过来,我的五脏六腑仿佛开始翻滚倒腾,直犯恶心。秒针滴答,好几分钟、好几个小时过去了,我依然在床上辗转折腾,尽量不去看钟。最后,我只好完全打消了睡觉这个念头,翻身下床。

就这样,一个又一个无尽的夜,我也和无论怎么“暗中使计”都无法赚到一点睡眠的华兹华斯一样感到暴怒——不管我多么狂热地示好追逐,都不曾有半点睡意踏进过我的房门。我的思绪没法平静,从不肯饶过我的身体,让它乖乖听从无意识的引力,堕入沉睡中。

马塞尔·普鲁斯特是文学界最著名的失眠患者之一,他在书中怪异地捕捉到缺乏睡眠的意识是如何运转失常的——它落入一个又一个焦躁波动的怪圈,将自己束缚在认知论的绳结上——在普鲁斯特的笔下,失眠的大脑先是乱成一锅粥,然后突然确定下来。在《追忆似水年华》的第一卷中,普鲁斯特躺在床上,神志清醒,他非常确定,自己陷入了别人的醒梦中。他想象着自己一直在书中阅读着自己的生活,而他所有的思想都是从印刷读物中截取的二手材料。最终他意识到,自己其实还躺在床上。普鲁斯特已经无法区分他的回忆与幻想了。

马蒂亚斯·埃纳尔(Mathias Énard)精彩的小说《罗盘》可以说是有意识地向普鲁斯特致敬,而这本书也入围了2018年布克奖短名单。小说的背景设置在一个失眠的长夜,主人公弗兰兹是一个有着强烈自传色彩的虚构人物,既是一位奥地利音乐学者,同时也是位东方主义者。彼时他正浸没在单相思的苦恋中——他爱上了自己曾经的门徒、今天已经赶超他的莎拉,当他在床上辗转反侧,为自己被压抑却久久无法消退的欲望而感到挫败时,脑海里全是两人过去在各种会议上的每一次照面,在餐馆里的每一次面对面促膝长谈,以及他们对中东文学和音乐的共同热情。

埃纳尔在书中将失眠的夜里所有的失败都无处遁形的折磨描绘得淋漓尽致。一个人不得不直面那些焦虑的、不确定的、无遮无拦的思绪,直到这些想法一点点被过滤掉。有一次,他在狂热的梦中惊醒,哀叹惋惜,然而意识到自己根本没有睡着,于是试着说服自己,“一个人努力想要入睡,翻来覆去之后便找到了一个新的起点,一个全新的开始。”

美国小说家布莱克·巴特勒(Blake Butler)在他2012年的回忆录《空无一物》(Nothing)中对失眠危险诡谲的描写就更加叫人痛心了。他躺在床上,神志清醒,房里的所有东西若隐若现,氤氲着威胁的气息。书架上挤满了哲学大部头,他能感受到书中那些话语的压力,棺材般的卧室也对他构成了一种压迫:巴特勒的整个孩提时代都被一个阴魂不散的噩梦烦扰——在这个令人窒息的梦里,一块巨石穿过他房间的天花板,朝着他缓缓下降。

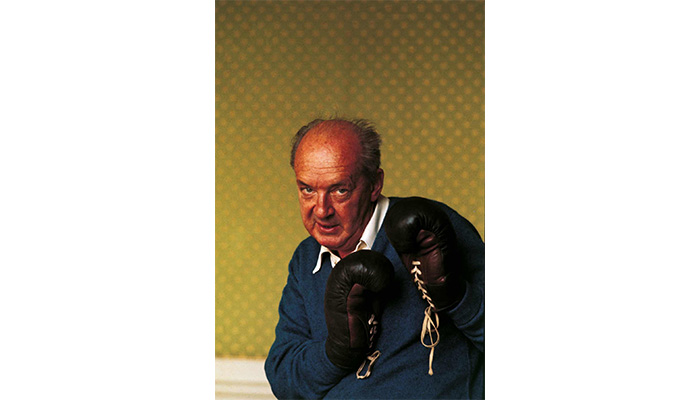

图片来源:Mondadori/Getty Images

对所有艺术家或者作家来说,问题就在于——失眠患者被迫面对自己最深的恐惧,在蒙着面纱的黑暗世界里摸索的时候,承受折磨的同时,能否也找到全新的见解?众所周知,有些作家经过长期的打磨,已经练就一身在夜间高产的本事,对他们来说,清醒是一种礼物。弗拉基米尔·纳博科夫就是最好的例子,他将失眠比作“从云隙下突然迸发的阳光”,其四射的光线就象征着人们内心的灵光乍现。纳博科夫说,睡觉是“世界上最愚蠢的一种兄弟会,有着最沉重的会费和最简单粗暴的仪式……让人每晚每晚地背弃理智、人性和天赋”。文学界还有其他著名的失眠者,伊丽莎白·毕肖普(Elizabeth Bishop)、弗兰兹·卡夫卡、罗伯特·弗罗斯特,和他们一样,纳博科夫也想成为一个全知的目击者、一个孤独的守望者,永远警醒着沉睡的群众。

1964年,纳博科夫对英国航空工程师约翰·W.邓恩(John W Dunne)特立独行的理论深深着迷——邓恩认为,时间不是线性的,而是循环递归的。于是纳博科夫也开始确信,自己的梦可以截断时间的逆流,撬开一道通向未来的任意门。这时候,他开始记录自己的梦,努力锚定它们不断变化的位置,描绘梦中难以捉摸的人物角色和情节剧本。他在寻找一些能够预示醒后经历的场景,就算它们转瞬即逝,又或者平淡无奇。因为放在邓恩的模型里,这些场景称得上是为玄妙深奥的前认知(pre-cognitive)。

这种黑暗中的预见力早就在预言中备受追捧了。最早的希腊神谕便是“黑夜的神龛”。想要捕捉真相的古代英雄必须穿过地下世界,或者栖居在洞穴里才能达成希冀。有时候,他们就像俄狄浦斯一样,只有经历过蒙蔽之后才能看得更清。古希腊神话中,忒瑞西阿斯瞥见了雅典娜的“赤身裸体”,因为这样的僭越行为而被女神摘取了双目,但同时,雅典娜也给予了他预言的能力。同时,预言家菲纽斯(Phineus)则放弃了清明的双目,选择使命。在这些例子中,照亮黑暗中的预言者的并不是光线,而是真理。

在古埃及,寻求精神指导的人要经历一晚的孵化期,这是一种制度化的睡眠仪式,让人们进入神庙,探查黑暗的深意。他们和诗人没什么两样,都认为自己是人类的避雷针,享受着接受神圣启示的特权。而诗人终究都想要成为先知——足够清醒,能够在众人皆睡的世界中看透事物的本质,并且用语言为之命名,替其表达。

这也正是艾米丽·勃朗特在她的诗歌《星》中所展露出的野心。她祈求夜空中闪烁的神灵庇佑她,逃开太阳咄咄逼人的光芒:“让我睡去,穿过这茫然暴戾之白昼/唯有醒时,我们将再次相聚!”除了写作,她也曾因在夜里预见到过未来而闻名。她贪婪地将失眠作为自己想象力的源泉,但最终勃朗特还是厌倦了一个又一个清醒的夜。每个晚上,她都会在自己的卧室走来走去,俨然成为了一种仪式,绝望地渴望睡着。

失眠已经不仅仅颠倒了白天和黑夜,还将所有事物都从头到脚换个了方向,混淆了最基本的意义。正如伊丽莎白·毕肖普在诗歌《失眠》(Insomnia)中写的那样,在那个颠倒的世界,“那里左边总是右方”。我们该不该相信这位诗人预测未来的天赋呢? 同时,失眠也有罪,它太过夸张了。失眠患者在无眠的夜里被自己对心智能力的妄想填满。在这点上,我一定不是一个人——作家紧紧揪住那些子夜过后凌晨时分冒出来的想法,伸手去够笔记本,将思绪倾注在纸上,结果在晨光熹微之时,还得处理这些乏味平庸的深夜创作。

在失眠的时候高估自己认知能力的,不只有作家。对夜间工作者——比如说出租车司机、初级医生——的不计其数的研究表明,在失眠状态下,人的思维是不可信的。这是真的吗?

在《巴黎评论》相关主题访问中,已经八十多岁的美国诗人琳达·帕斯坦(Linda Pastan)说:“关于一首诗歌,有个问题我一直苦苦寻求解答,却求之不得。可当我躺在床上,解药竟然真的奇迹般地自己来到了我的跟前。”对帕斯坦来说,时间就是“和意识本身的斗争”。

我试着从帕斯坦的话中获得安慰——去温暖那个不可思议的浪漫夜晚之谜。我还记得那些如同天鹅绒一般温柔平静的夜晚,我感觉自己伸手便可摘星。虽然我没有宗教信仰,依然体验到了同等的敞亮和通透,一种从头浸润而下的幸福感。

那么也许创作的冲动就更像是一种内心的觉醒,而不是洞明的眼力,亦或许二者兼而有之——诚如济慈诗中所言,“辉映,并且永恒地睁着眼睛,”同时搜寻灵魂深处的黑暗,以挖掘一个人心底最深的恐惧、渴望与启发。英国诗人菲利普·拉金(Philip Larkin)在《晨歌》(Aubade)中记录了自己四点钟醒来,睁眼直到天亮的经历。他看到的只有那永远存在的东西:“不眠不休的死亡。”但意大利诗人翁贝托·萨巴 (Umberto Saba)则在《失眠的夏夜》里写道:“患上失眠症/也是种宗教的快乐。”

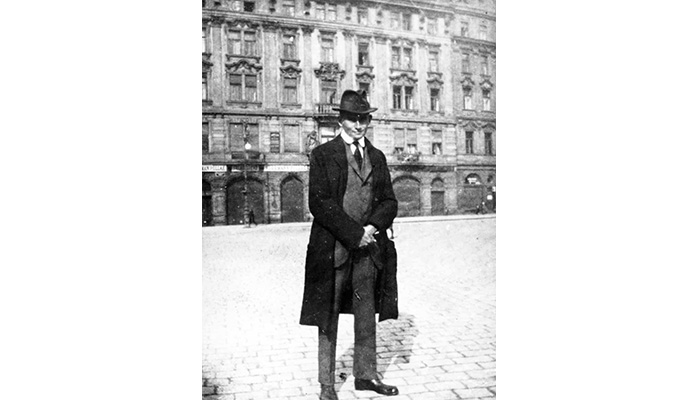

图片来源:Sovfoto/UIG via Getty Images

和纳博科夫和普鲁斯特一样,卡夫卡也将失眠看作是一种机会,让他得以探索半梦半醒之间怪诞不经的暮光之城。他在日记中透露,如果不能“追逐长夜里的故事,它们就会裂解消失”。科莱特把失眠称作“一片给在黑暗中思考和受苦的人庇佑的绿洲”。把时间轴拨向现代,斯蒂芬·金表示,在构思《危情十日》这本小说的时候,故事的情节是在他的梦中闪现的,当时他正在飞机上争分夺秒,断断续续地打盹。

无可否认,当阿尔迪斯写下“无意识的思绪将其内容滴灌入意识中”时,他是明白个中含义的。墨西哥诗人奥克塔维奥·帕兹(Octavio Paz)也提出过类似看法,称失眠是“沉睡与清醒之间隐形的桥梁”。当想法和思绪在我们昏昏欲睡的脑海中流淌时,它们窃窃私语,相互暗示勾连。在这样的情况下,不眠之夜看似也并非全无回报。关键是人们要充分了解这个过程,也就是要保持足够的清醒,想通吃透。

去年,一个又一个月过去了,我对这本书的投入也越陷越深。我开始发现,白天里清醒的触须逐渐延伸到了夜晚。我发现,如果我在失眠的状态中足够专注,便常常能抓住自己的意识。于是,每当我在黎明前醒来,天空刚刚开始泛白,我便开始利用其这些时间写作。很难说这本书有多少成分归功于我的失眠,但既然我所写的就是这种状态,似乎就应该在白昼黑夜混杂之间把它灌注成文字。

我们往往太过注重白天,被那闪耀霓虹般的意识所吸引,而常常忽视黑暗。试想,如果你在深夜里睁开双眼,第一感觉总是恐慌。但如果你能耐心等待,静静观察,你的双眼也学着慢慢适应,并且开始辨别阴影。这时候,保持镇定,眼前的黑影正开始分解,重塑成确定的形状。

本文作者玛丽娜·本杰明(Marina Benjamin)是《Aeon》杂志高级编辑,著有《失眠》和《人生中点》(The Middlepause)。

(翻译:马昕)

……………………

| ᐕ)⁾⁾ 更多精彩内容与互动分享,请关注微信公众号“界面文化”(ID:BooksAndFun)和界面文化新浪微博。

评论