撰文 | 傅适野

编辑 | 黄月

“没人会觉得我有趣的,除非我扮演一个怪胎类的角色,或者有一根阴茎。”

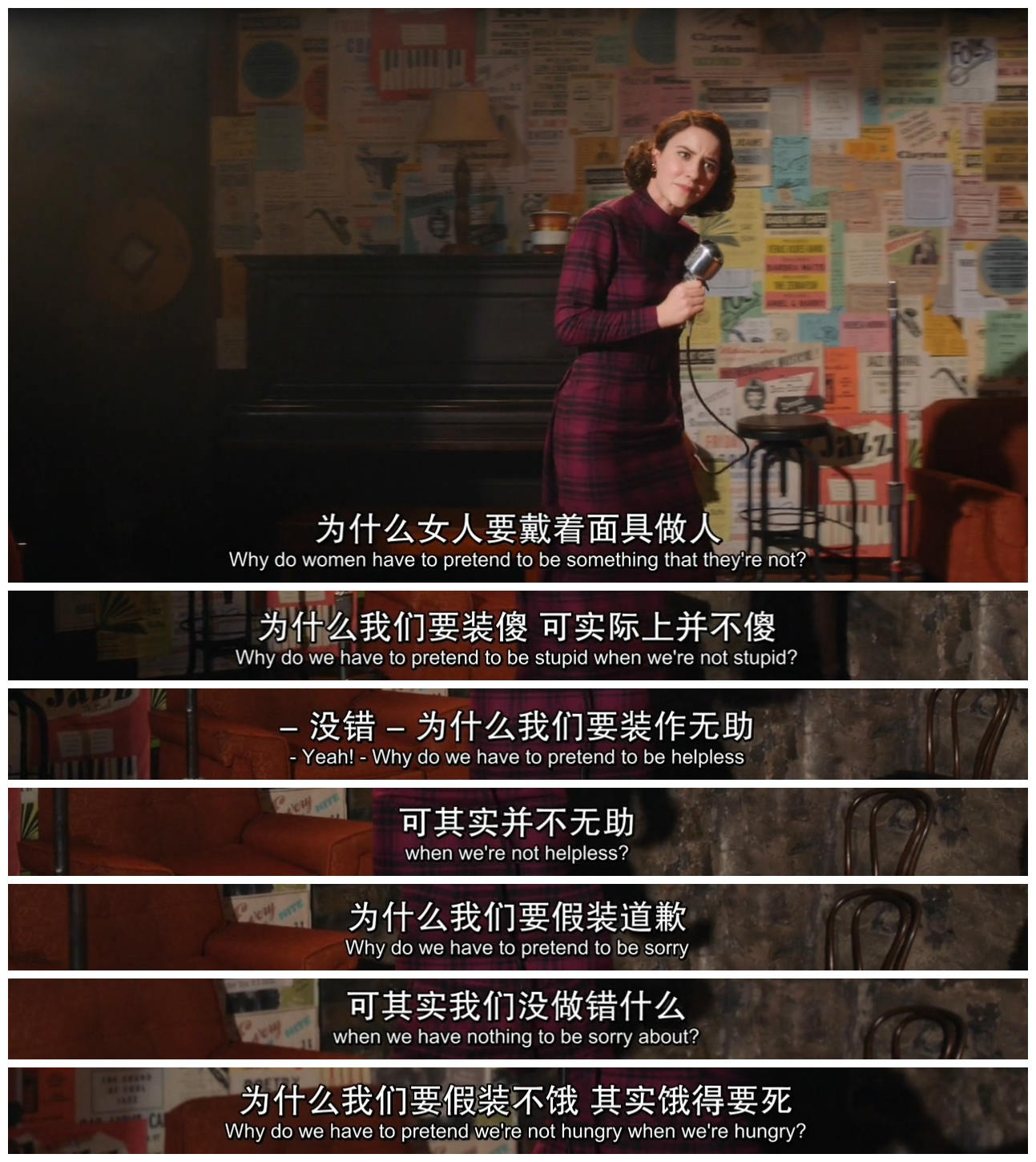

在美国纽约曼哈顿格林威治村大名鼎鼎的煤气灯咖啡馆——从1958年到1971年,这里一度成为“垮掉的一代”诗人、民谣乐队以及众多喜剧演员的聚集地和表演试验场,一位名叫米琪·麦瑟尔(Midge Maisel)的女性单口喜剧演员开始了她的表演。

“为什么女人要伪装自己?为什么我们要假装自己很蠢?为什么我们要假装绝望无助?为什么我们要假装抱歉遗憾?为什么我们要假装饱腹不饥?”

在咖啡馆昏暗的灯光下,米琪在狭小的舞台上接连地抛出这些掷地有声的问题。她的提问直指当时美国被男性统治的社会结构,也直指喜剧行业的性别分化现象。

这是2017年大热的美剧《了不起的麦瑟尔夫人》(The Marvelous Mrs. Maisel)第一季第七集中的一幕。这部剧集聚焦于这位聪明幽默的犹太女孩,她在丈夫出轨秘书并离家之后,阴差阳错地走上了喜剧表演道路,从一位美丽尽责的中产家庭主妇变身为一名在喜剧行业摸爬滚打的女性演员。

时间来到2018年。在如今名声大振的亚裔单口喜剧演员黄阿丽(Ali Wong)的最新剧集《铁娘子》中,她挺着孕肚,在台上谈及社会对于男性和女性在育儿方面评判标准的差异。她睿智的谈吐和风趣的表演赢得了现场的阵阵掌声。

“很多人喜欢问我,阿丽,你如何平衡家庭和事业的?从来没人问男人这种问题。因为他们不用平衡。大部分时间他们都忽略孩子的存在,而在社会上这是完全可以接受的。成为合格父亲的标准如此之低,以至于父亲们做屁大点事就能得到无数赞扬。”

两相对照,我们会发现,当下女性面临的困境似乎与60年前并无太大差别。家务的繁琐与枯燥,家庭内部分工的性别不平等,生育之痛和养育之累,这些话题在过去半个世纪的舞台上时常被提起。与此同时我们也发现,随着时间的推移,表演者在台上谈论此类话题的语言开始发生变化。当女性用一种更加开诚布公的、更加赤裸直白的语言公然谈论自己的性器官、性生活,甚至是生育过程中最为私密的体验时,单口喜剧这种形式在无形间达到了一种去羞耻化的效果。更进一步,伴随着美国轰轰烈烈的反性骚扰运动的展开,一些表演者尝试在演出中谈论性侵和性骚扰。幽默和愤怒、喜剧效果和苦痛言说,在一种奇妙的张力中找到了一个平衡点,正鼓舞着更多女性说出自己的经历和心声。

绝望的主妇

1950年代的美国,男性们刚刚从第二次世界大战的战场上归国返乡,他们重新走上以前的工作岗位。在这种情况下,在战时由于男性劳动力匮乏而被鼓励走出家门参与工作的大量女性,又被迫回家,成为“快乐的家庭主妇”。1956年的美国《生活》杂志甚至做了一期名为《美国女人》的特刊,将家庭主妇标榜为“时代女性”。这样的完美主妇具备如下特征——年轻、美丽、有起码两个孩子(32岁有4个孩子是很常见的事情),她们甚至不需要接受良好的教育,高中毕业就可以结婚。她们是家庭的女主人,负责把居室布置得温馨可爱。同时她们也必须是认真负责的母亲和体贴入微的妻子,生儿育女、照顾丈夫是唯一职责所在。

在《了不起的麦瑟尔夫人》第一季第一集里,女主角米琪便是以这种完美主妇形象示人的。她接受过良好的教育,大学一毕业便与丈夫乔尔结婚,婚后成为一名家庭主妇,负责照顾两个孩子,同时精心管理自己的身材与形象。每晚在丈夫睡着后,她才起身卸妆、卷发、敷面膜;而在丈夫起床前,她要提前醒来化好精致的妆容。同时,她十年如一日,测量自己的腿围并进行记录。以上种种,都是一位美国五十年代“完美主妇”的良好自我修养。她们日复一日,毫无怨言。

如果不是典型美国式家庭主妇菲利斯·狄勒(Phyllis Diller)的丈夫长期失业,美国脱口秀表演历史上可能就会少一位极具天分的喜剧女演员。1954年,37岁、拥有5个孩子的狄勒决定成为一名喜剧演员。“我成为单口喜剧女演员,因为我有一个常坐不起的丈夫。”(I became a stand-up comedienne because I had a sit-down husband.)在日后的表演中,她在舞台上如此讲述自己入行的原因。

在那个年代,脱口秀表演场是男人们的地盘,他们站在舞台上,等待着自己被一束强光照亮,成为万众瞩目的焦点。然后他们开口,吐出一连串机智幽默的话语,赢得一波又一波的掌声和笑声。那是一个女性只能成为观众的年代,如果一个女性能够听懂男性的笑话,并在恰当的时刻发笑,她会被称作一位极具幽默感的女性。那个年代的女性脱口秀演员,要么延续了19世纪杂耍演员的风格,在台上唱唱跳跳,要么为男性充当配角。若想和男性一样,靠风趣幽默吸引观众,对女演员来说并不容易。

菲利斯·狄勒在自述中谈到过彼时喜剧表演的技巧:对于一个喜剧演员来说,在有些地方出错是很有帮助的——龅牙、没有下巴,或者是五百磅的体重,又或者是滑稽的头发,要么就是骨瘦如柴或者特别高等等。比方说,一个男演员体重有五百磅,他上台,然后说:“我已经十分钟没进食了。”这就达到了一种喜剧效果。对自己做出负面指涉通常是一种和观众打招呼的绝佳方式。她沿用了这一方式。

在日常生活中,她是一位漂亮优雅、拥有绝佳身材的女性。而在舞台上,她会带上色彩鲜艳的假发和夸张的假睫毛,穿上臃肿的裙子。“这样一来,观众就看不到我的身材。观众们坚信,在我的演出服下面,是一具骷髅,丑陋的骷髅——这正是我希望达到的效果。我的腿非常细,像模特一样细。我把纤细的部分露出来,把丰满的部分遮挡起来,大家都认为我是平胸。”那个时候,一位漂亮的、身材绝佳的女性,要想成为一个喜剧演员,必须通过掩盖自己女性特征的方式来实现。

菲利斯·狄勒是个幸运儿,她凭借极具标志性的人设,巧妙地利用了脱口秀场域的男性规则,杀出重围。她的笑话主要围绕自己的家庭主妇身份展开,繁重的家务、她和丈夫Fang的日常生活甚至性生活,以及她作为一位“枯萎的”女性的自我调侃,构成了她表演的主要内容。

“家务不足以致死,但为什么要冒险尝试呢?”

“我唯一享受熨衣服的时刻是我把杜松子酒放在蒸汽熨斗里的时候。”

“我处理怒火和沮丧的方法:定时二十分钟,哭泣,咆哮,狂骂,在闹钟铃声响起时,冷静下来,照常工作。”

她的丈夫Fang是她经常调侃的对象。在一个“女性当主妇、男人赚面包”占据主流的时代,狄勒反其道而行之,塑造了一个失业在家的丈夫形象和一位在外抛头露面工作赚钱的妻子形象。

“我丈夫时常觉得婚姻和职业不能混淆,这就是他从不工作的原因。”

第一次,完美的家庭主妇有机会公开展示她们的绝望与不满,由于其中的愤怒巧妙地被喜剧形式所消解,因此间接削弱了这种愤怒的攻击性。在同为喜剧演员的琼·里弗斯(Joan Rivers,《了不起的麦瑟尔夫人》很大程度上是基于这位杰出的犹太裔女性喜剧演员的生平)看来,菲利斯·狄勒是一位对她影响极大的、从女性视角出发的喜剧演员。“她是最早在表演中倾注巨大愤怒的喜剧演员。她那种愤怒现在流淌在我们每个人身上。有趣的是,她替所有有着五个孩子和一个在家待业的丈夫的女性发声。”

暗黑的母亲

上世纪50年代,女性脱口秀演员无法公开在舞台上讨论生育问题,因为那被认为是女人的私事。

“在这里,我们只讲笑话,如果你想聊女性的某个器官,就去看产科医生。我的舞台上不允许出现这种内容。”《了不起的麦瑟尔夫人》第二季最后一集,麦瑟尔夫人在讲述宝宝们需要从女性“零钱包大小的通道中”撤离时被赶下了舞台,俱乐部的男性演出经理人简单粗暴地这样对她说。而在她之前表演的那位男演员,却在台上大谈特谈男性生殖器。这个桥段体现了当时演艺界存在的两性差别对待,以及将女性等同为私人、将男性等同为公共的性别区隔。

鉴于这种性别区分,在五六十年代,女性脱口秀演员尝试通过委婉含蓄的方式讲述与怀孕、生产和抚养孩子相关的种种内容,涉及生育之累、抚养之苦,也涉及男性和女性在抚养孩子时的不平等待遇。

“迄今为止,怀孕女性最普遍的愿望是不要怀孕。”

“我现在还吃避孕药,是因为我不想再有孙子辈了。”

“镇静剂只有在你遵循瓶子上的指示时才有效——‘远离孩子’。”

“在孩子出生的头一年里,我们教会他们走路和说话,而在接下来的一年中,我们告诉他们安静坐好,并且闭嘴。”

“在你的孩子在家时做扫除,相当于在雪停之前清理人行道。”

“请记住,除了离婚之外,把孩子抚养权交给父亲的方式是不存在的。”

在这些睿智风趣的小笑话(one-liner)中,以菲利斯·狄勒和琼·里弗斯为代表的女性脱口秀演员,在调侃自己的母亲身份的同时,也隐晦地指出了母职的艰难之处,比如父亲的失职和母亲的劳累。从那时起,讲述母职,成为了女性脱口秀演员的保留内容。但在黄阿丽之前,鲜有哪位女性喜剧演员把母职的黑暗之处描述得如此淋漓尽致。在她2018年的单口喜剧作品《铁娘子》中,她结合自己以及朋友的育儿体验,用暴力、低俗甚至淫秽不堪的语言,为观众呈现了血淋淋的生育真相。

黄阿丽首先谈到孩子出生之后的母乳喂养问题,并指出了生育之后女性丧失对于身体的自主权这一事实。

“很多女人都很害怕生小孩, 但真相是,生小孩跟母乳喂养相比,根本不算什么。母乳喂养很残忍,它是一种长期的身体折磨。我以为这是一种美好的联结仪式, 感觉就像坐在荷叶中间,脚边还有小兔子……不,根本不是,母乳喂养是一种残忍的仪式,提醒你现在的身体就是个自助餐厅。它不再是你的了。我女儿饿的时候,她会来回猛扯我的乳头,像电影《荒野猎人》里干翻小李子的那头熊。”

同时她也通过“笑中带血”的描述,道出了生育之后女性性器官的惨状。

“没人告诉你怀孕和生孩子时候的那些破事儿,我怀孕的时候,很多妈妈都让我在医院偷一堆免费的尿布。我知道,给孩子用的。不,是给你用的。我为什么需要尿布?你会知道的。后来我终于明白了。没人告诉我生完孩子之后阴道里会流出一堆鬼东西。你知道生完孩子之后,还生出了什么吗?她的房子。她的客厅、枕头、冰箱里变质好几个月的食物。所以必须穿着夸张的大尿垫子……”

黄阿丽也谈到自己的一位尝试顺产72小时的朋友,孩子的头在产道里进进出出,最终还是做了剖腹产。在生育之前,这位朋友是最有礼貌、最优雅的人,她甚至不会当着别人的面打嗝。在剖腹产之后,她变成了黄阿丽见过的最尖酸、最讨厌、最粗俗的泼妇。

“她生完孩子不久,我去她家拜访她。她一打开门就跟我说,看我这逼样儿阿丽,快看啊。她的阴部简直惨不忍睹,看上去像两个并驾齐驱的鸡巴。就为了生这个女儿,我朋友变成了两个男人……她说求你了,别逗我了,笑死我了。她得用一只手抓着枕头,压在她剖腹产留下的伤疤上,另一只手捏住两个鸡巴,为了防止阴部(玉米卷饼)里的烤牛肉(排泄物)掉下来,掉到地上变成玉米片。”

这样白描式的、具体入微的讲述有着令人惊异的坦诚,这种坦诚的意义在于打破女性固有的对于自身性器官的羞耻感。与此同时,这种坦诚也鼓励听众关注母职的暗黑残酷之处。人们时常关注刚出生的婴儿,赞美刚刚降临的生命,鲜有人关注承接和寄养新生命十个月的那些饱受摧残的身体。从乳房到阴道,女性身体在生育之后经历了翻天覆地的变化,而出于耻感,这些变化只能在私人范围内进行讨论。从这个角度来看,黄阿丽的公开言说意义非凡。

愤怒的喜剧

从对家务的抱怨式调侃,到对于怀孕和性器官公开的、去羞耻化的谈论,单口喜剧这种形式极大地推动了女性对于私人和个体经验的公开言说,而这种言说也逐渐由私密体验转变为了一种公共情感的联结和交融。

近两年来,除了主流脱口秀中涉及的关于女性的常规内容——诸如家庭主妇、怀孕、生育等现象,一些表演者也开始探讨诸如性侵、性骚扰等问题。

韩裔单口喜剧演员赵牡丹(Margaret Cho)便是其中一位。对于这位出生于1968年、将琼·里弗斯视为自己喜剧事业之母的演员来说,喜剧和幽默是一种生存工具。她利用自己的工作开启关于强奸、虐待、成瘾、失败和愤怒的艰难对话。在一次访谈中,赵牡丹特别提到了愤怒与幽默的密切关联。她将谈论自己的痛苦以及针对这些痛苦开玩笑,视为一种帮助人们疗愈的方式。从小生长在旧金山一个亚裔家庭的赵牡丹,早早就学会了一种刻意回避真相和意义的礼貌。在这种表面的一团和气之下,愤怒往往被掩盖和抑制了。“恰恰是回避愤怒本身,制造了更多愤怒。如果压抑某些事情,它们会一种更为激烈的方式回来。”

结合赵牡丹的经历,我们就会发现她口中对于愤怒的压抑和愤怒反弹的意义所在。在5岁到12岁之间,她被一位家庭朋友性骚扰。家人得知此事后的处理方法,是让她不要声张,而不是让这位家庭朋友得到应有的惩罚。在青少年时期,她曾多次被一位熟人强暴。她并没有从同学们那里得到安慰和关心,反而成为了“谴责受害者”言论的受害者。人们对她恶言相向,对她的外貌和身材品头论足,称只有一个疯子才会和这样又胖又丑的人发生性关系。在之后很长时间里,赵牡丹都没有从性侵和强暴的阴影中走出来,她曾经一度深受酗酒和吸毒问题困扰。

后来,她逐渐在喜剧表演中探索引入性侵、强奸和儿童虐待等这些棘手话题的可能性。当然,这些探索并非都是成功的。2015年,她推出了一首名为《我想杀了我的强奸犯》的单曲。同一时段,她在Stress Factory喜剧俱乐部表演时公开谈论强暴,这让在场的部分观众,尤其是白人直男观众感到不适,一些人中途离场。在一个画质不甚清晰的视频中,赵牡丹站在台上,手握话筒,对着台下混乱的人群喊道:“我是不会退票的,你们一分钱都别想拿到。”

赵牡丹对于观众的愤怒和不满处之泰然。在她看来,幽默只是喜剧演员发展出来的一套应对机制。“幽默的最佳表现方式源于痛苦以及一种被异化的感觉。在这里我们找到真相,获得和观众的联结。这种联结可以是微妙的,也可以是粗暴无礼的。”她所做的,就是尝试通过一种粗暴无礼的方式与观众建立联结。在2015年接受《华盛顿邮报》采访时,她表示:“愤怒让我保持生命力,怒火就是我的艺术……心理治疗师、神职人员和顾问们都总是提醒我们要学会原谅和治愈,但这不是我的菜,我也不打算这么做。”

在关于愤怒和喜剧之间关系的探讨上,澳大利亚单口喜剧演员汉纳·盖茨比(Hannah Gadsby)走得更远。在2018年6月网飞发布的单口喜剧单集《汉纳·盖茨比告别秀:娜娜》中,汉纳抱着退出喜剧界的决心,在一小时表演的后半段,直接在观众面前解构了喜剧的本质,并且阐释了喜剧与愤怒的关系。

开场不久,汉纳讲了一个关于自己女同志身份的笑话。故事发生十年前半夜时分的公交车站。酒吧打烊后,她在车站等待最后一班回家的公交车。在等车过程中,她和旁边的一位女士聊天。突然间,一个男生冲过来推她并骂道:“滚远点,你这该死的基佬(faggot)。离我女朋友远点,你这个怪胎。”那个女生此时挺身而出,对她男朋友说:“别闹了,她是个女生。”男生得知后,后退几步,连连道歉。“抱歉,我不打女人。”他接着说:“不好意思,我搞错了,我以为你是个想泡我女朋友的该死的基佬(faggot是用来形容男同性恋的词汇)。”汉纳说:“我知道我有责任抓住机会帮助他人了解同志群体,但是我懒得理他,毕竟安全第一。”

在演出快要结束的时候,汉纳再次回到了这个故事。她坦言,在开场时她讲述的,只是故事的开头和中间部分,为了喜剧效果,她舍弃了故事的结尾。故事的真正结尾是,当那个男人发现自己搞错后,他回头走向汉纳说:“我懂了,你是个女同志。我有权利狠狠地揍你。”他确实狠狠地揍了汉纳一顿,无人阻止。事后她没有报警,也没到医院治疗,因为在当时,这位从塔斯马尼亚——一个直到九十年代还认为同性恋是一种病的小岛——走出来的女性认为同性恋是自己的错,而这种暴力对待也是错在自身。

借由这个故事,汉纳展开了一段精彩的解构单口喜剧的论述。在她看来,单口喜剧这种形式存在内生性的、结构性的问题。一个笑话的核心是两部分——铺垫(set up)和笑料(punchline),而一个完整的故事包含开头、中间和结尾三个部分;笑话常常截取故事的开头和中间,不提供结尾,但结尾往往是延伸理解和吸取教训的地方,宣泄和升华通常都发生在结尾部分。“后见之明(hindsight)也在结尾部分。可笑话的运作机制则恰恰相反,笑话意味着剔除和删减,在复杂程度、背景和道德标准方面的删减。”在汉纳看来,为了博人一笑而进行草率删减,是一种巨大的、并不值得做出的牺牲。

“脱口秀让我永远滞留在青春期,”她在演出中这样总结道。“我一直都通过笑话来讲述自己的故事……我在讲述自己出柜的故事时,刻意冻结了可怕的经历,用笑话把它们封存起来。那个故事变成了一种例行之事。在不断重复下,那个搞笑版的故事与现实中的记忆融为一体。但不幸的是,那个笑话版的内涵完全无助于削减我在现实中受到的伤害。笑梗需要创伤,因为笑梗需要紧张感,而紧张感滋养创伤。 ”

喜剧和笑话本质上是一种悲伤的艺术,通过自嘲,表演者将自己生活中经历的痛苦、绝望与无助化为轻松的笑话,但正如汉纳所言,这样做无益于缓解和释放痛苦,这样只是用笑声来封存痛苦。“笑声不是良药,它只是给苦口之药调味的蜂蜜。”这种幽默背后隐藏着巨大的悲情。

汉纳也谈到了男性和女性在表现愤怒上的差异问题。如果一个男性演员(很大几率是个白人直男)在台上表现愤怒,这会被认为是正当的、是在争取言论自由(比如60年代喜剧演员的标杆,同样出现在《了不起的麦瑟尔夫人》中的脱口秀表演者Lenny Bruce,他因表演涉及政治、宗教和性的内容多次被捕),而如果一个女性演员(尤其是女同志)在台上表现愤怒,她会被认为是太过敏感、小题大做。汉纳在台上愤怒地质问:“我为什么要冷静?我为什么不能愤怒?我小时候被一个男人性侵过;我17岁那年被同一个男人痛扁;20岁左右,我被两个男人强暴。你们凭什么要我冷静?凭什么挑中我,然后对我施暴?”

录制这场表演的悉尼歌剧院,此时已经一片寂静。在她情绪激动的诉说中,幽默逐渐被消解了。以至于在一片沉默之后,汉纳自己也意识到了这个问题,她停顿几秒,试图以一种幽默的方式缓和气氛。“如果我刚才让在座的白人男性感到不适了,这确实是我的初衷。”现场一片哄笑,接着她坦言:“我为你们带来一个小时的体验,而我却经历了一生。我所受到的伤害是实实在在的,它让我大受打击,我永远抬不起头,所以我必须退出喜剧圈。毕竟唯有这么做,我才能以愤怒的方式说出实情和对人施压。”

汉纳似乎用这个演出,阐明了愤怒和幽默在到达某一临界点时表现出的高度不兼容性,这种不兼容程度之高让她打定了退出喜剧界的决心,才将过往那些痛苦悲伤的经历剥离喜剧的外壳,以故事的形式表述出来。对她来说,这或许也是疗愈的第一步。

尾声

如果说赵牡丹在2015年那一系列关于性侵和强奸的讲述,是2017年10月开始在美国发酵的反性骚扰运动的先声的话,那么汉纳·盖茨比2018年的表演《娜娜》,则可以被视为对这场运动的一种呼应。

在《纽约客》的《喜剧演员迫使单口表演直面反性骚扰时代》一文中,作者Moira Donegan指出了汉纳这场表演在反性骚扰时代的意义。“观看盖茨比的演出,很难不让人想到最近几个月中勇敢站出来言说那些陈年旧事的女性。我们可以将反性骚扰运动视作一种回响,一种集体式的回归。它让女性以一种全新的、更加勇敢的理解方式,回溯那些曾经面向他人、也面向自己的不恰当讲述。”

和盖茨比类似,很多女性在过往的讲述中选择忽略或者剔除个人遭遇中最艰难痛苦的部分——或许是为了合乎时宜,或许是为了抚慰听者,又或许是囿于权力结构的吞噬性压力。而对于其他女性来说,这场运动并不是她们第一次公开言说,而仅仅是第一次她们的发声终于被公众听见。

参考资料

文字部分:

We Killed: The Rise of Women in American Comedy, by Yael Kohen, Sarah Crichton Books, 2012年10月

http://scomedy.com/quotes/Phyllis-Diller?search=&page=1

https://en.wikipedia.org/wiki/Joan_Rivers

https://onbeing.org/programs/the-deep-connection-between-anger-and-humor-margaret-cho/

https://mp.weixin.qq.com/s/H3jE9ilqMhZ-URGsbggegw

视频部分

汉纳·盖茨比演出《娜娜》

https://www.bilibili.com/video/av26418723/?redirectFrom=h5

黄阿丽 《铁娘子》

……………………

| ᐕ)⁾⁾ 更多精彩内容与互动分享,请关注微信公众号“界面文化”(ID:BooksAndFun)和界面文化新浪微博。

评论