按:去年有一款游戏叫做《我的孩子:生命之泉》,讲述了无辜儿童在二战之后的不幸遭遇。当时很多人可能会觉得战争已经结束了,但是战争留下的负面情绪久久不能散去,甚至于,即便不是以残酷而广泛的杀戮的形式,但是却以一种更加持久的形式,折磨着很多无辜的个体。这款游戏让玩家领养一个战争孤儿,克劳斯(如果是女孩的话就是卡林)是德国士兵和挪威姑娘生下的孩子,他/她不得不在家人的遗弃、邻居的厌恶、同学的霸凌当中艰难长大。

近来,回溯二战和大屠杀悲惨历史的书籍有很多,但是这类讲述战后孤儿艰难成长的故事——无论他们是永远失去了父母,还是暂时没有找到亲人,抑或是被家人选择遗弃——却让人尤为感慨。即便面对一个纯真的幼童,这个世界依然常常缺乏怜悯。

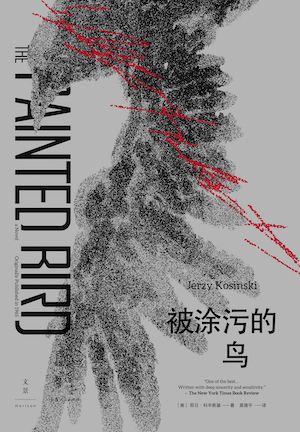

耶日·科辛斯基的作品《被涂污的鸟》有时被拿来和《恶童日记》比较,两位来自东欧的作者都以小说的方式披露了残酷的童年生活。科辛斯基出生于波兰,像书中主人公一样,在二战爆发后不久,他就被父母送往乡下避难,从此开启了流浪生活。像书中的主人公那样,他曾因受到虐待而一度变成哑巴,战后因一次滑雪事故才重获说话的能力。除了他和他父母外,他那个大家族的其他人全被战争夺去了生命。《被涂污的鸟》这个名字来自科辛斯基儿时目睹的一项农民娱乐活动,他们会逮住一只鸟,把羽毛涂成彩色,然后放掉。当这只色彩鲜艳的生灵回到同类当中寻找安全,它的同类却会因为它的颜色和气味而将之视为异类,攻击、撕扯,最后杀死它。书中主人公同样因为长着黝黑的皮肤和黑色的眼睛,被金发碧眼的白种人当作异类(犹太人或吉卜赛人)来虐待和迫害,他在这样残酷的环境中生存了下来,却正如人们所“期待”的,“具备了某种魔鬼般的精神黑色”。

或许,战争只是暂时地分出了胜败,但很多人依然没能真正从中得出教训——时至今日依然如此——人们依然会肆意地排斥异己,轻易地诉诸暴力。

经出版社授权,界面文化(ID:BooksAndFun)选取书中部分章节,以飨读者。

《被涂污的鸟》(节选)

文 | 耶日·科辛斯基 译 | 莫雅平

我们共有五百个孩子生活在孤儿院里。我们被分成一个个小组,分别在一些阴暗的教室里上课。有很多男孩和女孩都是残疾的,行动都很古怪。各个教室都很拥挤。我们缺少课桌和黑板。我坐在一个和我一样年纪的男孩旁边,他总在不停地唠叨说:“我爸爸在哪儿?我爸爸在哪儿?”他一边说一边向周围张望,好像他期待着他的父亲从桌子底下钻出来并拍拍他的前额似的。我的身后坐着一个女孩,她被炸弹炸掉了所有的手指。她盯着其他孩子们的手指,它们像虫子一样活泼。注意到她的眼神之后,那些孩子都迅速地把自己的手藏起来,好像害怕她的双眼似的。更远处还有一个男孩,他的一部分下颌和手臂已经失去了。他不得不由其他人喂饭。他的身上散发着伤口溃烂的臭味。还有几个身体部分瘫痪了的孩子。

我们所有的人相互看对方都心怀憎恨和恐惧。你根本弄不清你的邻座会做些什么。班里的很多男孩子都比我更年长、更强壮。他们知道我不能说话,结果相信我是一个低能儿。他们谩骂我,有时还把我毒打一顿。在拥挤的寝室里度过不眠的一夜之后,早晨走进教室的时候,我觉得自己像是落进了陷阱,感到恐惧和担心。我像弹弓上的橡皮条一样拉得紧紧的,哪怕是最小的事情都会使我失去平衡。我倒不太害怕挨其他男孩的毒打,我怕的是自己在自卫时把某个人打成重伤。孤儿院的管理人员们经常对我们说,那将意味着进入监狱,那我要返回到加夫里拉身边也就没有指望了。

在混战的时候,我控制不住自己的动作,我的双手获得了它们自己的生命,没法把它们从对手身上扯开。另外,在打斗结束很长时间之后,我仍然没法使自己平静下来,我在深思发生了什么事并且又会激动起来。

临阵逃掉也是我做不到的。一看见一群男孩冲我走来,我就会立即站住脚步。我努力使自己相信,我这样做是在避免背后受到进攻,而且这样可以更好地估量敌手的力量和意图。但实际情况是,即使我想跑也跑不动。我的双腿变得出奇地沉重,重量以一种奇怪的方式分布在身上。我的大腿和小腿变得像灌了铅一样沉重,但是我的双膝很轻,并且像软绵绵的枕头一样往下陷。我从前所有成功逃离危险的记忆好像都帮不了多大的忙。某种神秘的机制把我固定在地上。我常常停住脚步,等待袭击我的那些家伙冲上来。

每时每刻我都想着米特卡的教导:一个人永远不能让自己被别人虐待,否则他会失去自尊,他的生活会变得毫无意义。能使一个人保持自尊并确立自身价值的东西,唯有他向那些虐待他的人复仇的能力。

一个人应该为自己蒙受的每一种冤屈和羞辱复仇。这个世界的不义行为实在是太多了,人们没法对它们全部进行权衡和审判。一个人应该自己考虑自己所蒙受的所有冤屈并决定采取什么方式复仇。只有深信自己和敌人一样强大并且能加倍回报敌人,一个人才能幸存下去。米特卡说过,一个人应该依照自己的性情并且用自己力所能及的方式去复仇。这很简单:假如一个人对你表现粗鲁,使你像被打了一鞭子一样受到了伤害,那你就得像他真的打了你一鞭子那样惩罚他。假如一个人扇了你一个耳光,使你觉得像被打了一千下一样,那你就得像真的挨了一千下那样复仇。你所施予的惩罚要和对方的行动使你感觉到的疼痛、苦涩和羞辱成正比。也许对某个人来说脸上被打一巴掌不是太痛苦的事,但是对另一个人来说,这可能使他重温过去数以百计的日子里他所遭受的毒打。第一个人也许会在一个小时之间把那记耳光忘掉,而第二个人却可能受那些梦魇般的记忆折磨几个星期。

当然反过来也是可以的。假如一个人用棒子打了你,但给你的伤害只像一记耳光,那你就只该像真的只挨了一记耳光那样报复他。

孤儿院里的生活充满了意想不到的争吵和打击。几乎孤儿院里的哪一个孩子都有绰号。我所在的班上有一个男孩叫作“坦克”,因为他用他的拳头轰击任何一个妨碍他的人。有一个孩子叫作“大炮”,因为他爱无缘无故向别人扔重物。还有其他一些绰号:有个孩子叫“马刀”,他爱用手臂砍自己的对手;有个叫“飞机”,他常常把别人打翻在地并踢别人的脸;还有个叫“狙击手”,他常从远处扔石头砸别人;还有个叫“放火手”,他常点燃慢慢燃烧的火柴并把它们投进别人的衣服和背包里。

女孩子们也有各自的绰号。“手榴弹”经常用藏在手掌里的一个钉子扎破敌手的脸。“游击队员”,一个又小又不起眼的女孩,她常常用灵巧的腿把经过的人绊倒在地,然后她的同伙“鱼雷”会扑上去像要做爱似的抱住那个倒在地上的对手,接着熟练地用膝盖朝他腹股沟使劲一顶。

孤儿院的老师和护理人员都管不了这群孩子,她们经常离孩子们的打斗远远的,因为害怕那些更强壮的男孩。有时候会发生某些严重事件。“大炮”有一次把一只重重的靴子朝一个小女孩砸去,显然是因为小女孩不愿吻他,结果她一小时之后就死了。另一次是“放火手”用火点燃三个男孩的衣服并把他们关在一间教堂里。其中两个男孩被烧成重伤进了医院。

每一次打斗都导致流血。男孩们和女孩们都为自己的生命而战,没法把他们分开。夜里甚至会发生更糟糕的事情。男孩们会在走廊里对女孩们施暴。一天夜里几个男孩在地下室里强奸了一个女护理员。他们逼使她在那里待了几个小时,同时还邀其他男孩加入他们的活动,用他们战时在不同的地方学到的各种复杂方法刺激那个妇女。最后她被他们弄成了精神失常。她整个晚上在尖叫和大喊,直到一辆救护车开来把她带走。

另外有些女孩则爱勾引男孩,她们剥光自己的衣服,叫男孩们抚摸她们。她们还炫耀地谈起战时曾有数以几十计的男人在她们身上满足性要求。有些女孩甚至说假如没有男人做伴,她们晚上就睡不着觉。她们常常夜里跑去公园里找一些喝醉酒的士兵发泄。

孤儿院的很多男孩和女孩是很被动和无精打采的。他们一般都靠墙站着,大多数人一声不吭,既不哭也不笑,木然地盯着某个只有他们才看得见的形象。据说他们中有些人曾在少数民族监禁地或集中营住过,假如不是由于德国人被赶跑了,他们可能很久以前就死去了。其他的孩子显然受到过野蛮贪婪的养父母的虐待,那些养父母不仅残酷地剥削他们,而且稍有不驯服的迹象就用棍子毒打他们。还有一些没有什么特别经历的孩子,他们是被军队或警察送到孤儿院来的。没有谁知道他们的身世、他们的父母原来住在哪里或者在哪里度过了战争岁月。这些孩子拒绝说有关他们自己的任何事情,对所有的询问都含糊其词,同时脸带似笑非笑的神情,好像对询问者无限轻蔑似的。

夜里我不敢沉睡,因为据悉男孩们经常互相搞一些令人痛苦的恶作剧。我穿着军装和衣而睡,一个口袋里放着一把刀,另一个口袋里放着一个木制指节套。

每天早晨我都从我的日历中划去一天。《真理报》说苏联红军已经攻进纳粹毒蛇的老巢。

我渐渐与一个被称作“沉默者”的男孩友好起来。他从不说话,好像是个哑巴;从他进孤儿院那一天至今,没有任何人听见过他的声音。据说他原本是能够讲话的,但是在战争进行到某个阶段时,他认定说话没有任何意义,以后他就再也不说话了。其他的男孩们试图强迫他说话。有一次他们狠狠地打了他一顿,但是连一个字都没有榨出来。

“沉默者”比我年龄更大,也更加强壮。开始的时候,我们都互相回避,我觉得他是在利用拒绝说话嘲笑我这类不能说话的人。假如“沉默者”不是哑巴,而是自己决定不说话,那么其他人可能会认为,我也只不过是在拒绝说话,而在我想说的时候是可以说出话来的。我与“沉默者”的友谊只能加深别人的这种印象。

有一天一个男孩正在走廊里折磨我,“沉默者”突然出现,出其不意地把那个男孩打倒在地,我因此得以解脱。在第二天休息时间发生的混战中,我感恩图报地站到了“沉默者”一边。

自那以后我们俩坐到了教室后排的同一张桌子边。开始我们互相写纸条给对方,但后来我们俩学会了用手势互相交流。“沉默者”陪伴我远足到火车站,在那里我们与将要离去的苏联战士交上了朋友。我们俩一起偷过一个醉酒的邮递员的自行车,骑着它穿越城里那座仍然埋着地雷,因而不对公众开放的公园,还一起偷看过公共浴室那些正在脱衣服的女孩。

夜晚我们俩就溜出寝室,在附近的一些广场和院子里游荡,要么吓唬那些正在做爱的男女,要么从敞开的窗子往别人房里扔石头,要么攻击毫无戒备的过路人。“沉默者”又高又壮,总是由他充当主攻手。

每天早晨,我们都被一列从附近经过的火车的汽笛声吵醒,这是一列装着农民和他们要卖的产品进城来的火车。傍晚的时候,这列火车又返回单线铁道两旁的那些村庄。

在阳光灿烂的日子,“沉默者”和我沿着铁道行进,那被晒得滚烫的枕木和尖石砾使我们的赤脚火辣辣地刺痛。有时候,假如有足够多的住在铁路沿线的男孩和女孩在铁路边玩,我们就会为他们表演一个惊险节目。在火车到达之前几分钟,我会趴到两条铁轨之间,把双手交叉着放在头上,身体尽可能地紧贴地面。在我耐心等待的时候,“沉默者”则为我招徕观众。随着火车渐渐逼近,我能感觉到车轮在枕木和铁轨之上滚动时发出的隆隆巨响,直到我和枕木与铁轨一起抖动起来,在火车头几乎要从我的头上方经过的时候,我贴地面贴得更紧了。同时,我努力什么也不去想。

蒸汽炉喷出的热气扫过我的身体,巨大的机车疯狂地从我背部上方滚过。接着一长串车厢有节奏地轰鸣着奔驰向前,我等待最后一节车厢离去。我记得在那些村子里我什么时候玩过同样的游戏。有一次发生过这样的事,在机车正要从一个男孩的身体上方经过的时候,火车驾驶员倒出一些仍在燃烧的煤渣。火车过去之后,我们发现那个男孩已经死了,他的头部和背部都被烫坏了,像一个烤得过火的土豆。一些目睹过那一场面的男孩声称,火车司炉工曾把身子探出窗外,他看见了那个躺在铁轨间的男孩,就故意把那些煤渣倒了出来。我还记得另一次,一列火车的最后一节车厢末尾悬吊的挂钩比通常的要长,结果它们击碎了那个躺在铁轨之间的男孩的头。他的颅骨碎了,像一个被砸碎的南瓜。

尽管有这些恐怖的记忆,但是躺在铁轨之间让火车从上方呼啸而过具有一种极富吸引力的东西。在从机车经过到最后一节车厢离去的那些短暂时段,我感到我体内的生命像小心地从一块布中滤过的牛奶一样纯粹。在那些时刻我会忘记一切:孤儿院,我的喑哑,加夫里拉和“沉默者”。在这种经历的最底层,我找到了因未受伤而感到的巨大快乐。

火车过去之后,我用颤抖的双手和无力的双腿支撑起身体,从铁轨之间站起来,带着巨大的满足看看四周,这种满足远胜过对我的敌人进行最邪恶的报复所带来的快慰。

我努力保持那种感觉以供将来之用。在恐惧和痛苦的时刻我可能需要它。与我在等待一辆呼啸而来的火车时心中充满的恐惧相比,其他所有的恐惧都是微不足道的。

我假装出毫不在乎和厌烦的样子走下路堤。“沉默者”尽管装得漫不经心,却是带着保护者的神态第一个迎上来。他帮我拍掉进入我衣服里的沙砾和木屑。我逐渐克服了双手、双腿和焦干的唇角的颤抖。其他的男孩和女孩围成一圈,在钦佩地观看我。

然后我和“沉默者”返回孤儿院。我感到自豪并且知道他也为我骄傲。没有任何其他的男孩敢做我已经做过的事。他们慢慢地不来打扰我了。但是我知道我每过几天就得重新表演一次,否则肯定会有某个好怀疑的男孩不相信我所做过的事,并且会公开怀疑我的勇气。我会把我的那颗红星紧按在胸口,迈步走向铁道路堤,等待越开越近的火车的隆隆巨响。

“沉默者”和我经常在铁路一带耗费大量的时间。我们观看火车开过去,有时跳上最后一节车厢上的台阶,当火车在铁路与公路的交叉路口放慢速度时又从车上跳下来。交叉路口离市区有几英里地。很久以前,也许在战争爆发之前,人们已开始在那里修一条支线却一直没有完成。那生锈的转辙器覆满了青苔,因为它们从来没有被用过。那未完成的支线延伸几百码到达断崖,按原计划是要在那里修一座铁路桥的。我们仔细观察了那个转辙器很多次,试图扳动那转轨控制杆。但是那锈蚀的机械怎么也扳不动。

有一天,我们在孤儿院看见一个锁匠简简单单往一把被卡住的锁里滴了几滴油,就把锁打开了。第二天“沉默者”从厨房偷了一瓶油,当天下午我们就把油灌到了转辙器的所有轴承上。我们等了一会儿,让油有机会渗进所有的机关,然后我们俩吊在控制杆上使劲往下扳。转辙器里的某个东西嘎地响了一下,控制杆猛地一震挪动了位置,同时转辙器的辙尖尖叫了一声,和那些废铁轨契合到了一起。我们被意想不到的成功吓住了,立即又把控制杆扳回了原处。

自那以后,无论何时我们从那交叉路口经过,“沉默者”和我都会心地交换眼色。这是我们俩的秘密。无论何时我坐在一棵树的树荫里观看地平线上出现的一列火车,我都被自己具有巨大威力的感觉压倒了。火车上所有人的生杀大权都握在我手里。我只需跑到铁道转辙器那儿移动一下那两个辙尖,就可以使整列火车翻下断崖进入下面静静流淌的河中。所需做的一切只是扳那控制杆一下……

我想起那些把人们送往毒气室和焚尸炉的火车。那些下令组织这一切屠杀活动的男人们也许有相似的感觉,觉得自己有绝对的权力,可以决定迷惑的受害者是生是死。他们还操纵着几百万人的命运,虽然不熟悉这些人的名字、脸孔和职业,却能决定让这些人活下去还是把他们变成在风中飞飘的烟尘。他们要做的一切只是签署命令,接着一队队受过特训的军队和警察就会在无数个城市和村庄执行命令,把人一群群抓进监禁地和死亡集中营。他们有权决定转辙器的辙尖是指向通往生还是死的轨道。

能够决定很多人的命运—尽管甚至都不认识他们—是一种极好的感觉。我拿不准那种快慰是建立在仅仅感知到这种威力上,还是建立在运用这种威力上。

几个星期之后,“沉默者”和我一起去市里的一个集市,附近村子的农民们每周一次把他们的农作物和家制工艺品带到这里来出售。我们向那些丰满的农妇慷慨地献上微笑,经常能以此骗取一两个苹果、一小扎胡萝卜甚至一杯奶油。

集市上的人熙熙攘攘的。农民们大声地兜售他们的产品,妇女们在试穿五彩六色的裙子和罩衫,受惊的小母牛哞哞直叫,猪猡们尖叫着在脚下跑来跑去。

由于眼睛盯着一个民兵的一辆亮闪闪的自行车,我不小心撞在一张上面放有奶制品的高桌子上,桌子被掀翻在地,几桶牛奶、奶油和几罐酪乳泼得满地都是。我还来不及逃走,一个因愤怒而脸色紫红的高大的农民冲上来,朝我的脸猛地就是一拳。我倒在地上,吐出三颗牙齿和血水。那个男人抓着我的后颈,像抓兔子一样把我提起来,他不停地打我,直到血溅坏他的衬衫。接着他推开越聚越多的围观者,强行把我塞进一个空的装泡菜的木桶,然后把木桶和我踢向一个垃圾堆。

一时间我不知道发生了什么事。我听见农民们的大笑声。由于挨打和木桶的滚动,我感到头晕。我被喉中的血噎住了,我感到我的脸在肿大。

突然我看到了“沉默者”。他脸色苍白,浑身颤抖着,正在努力把我从桶中放出来。农民们一边称我是吉卜赛流浪儿,一边嘲笑“沉默者”的努力。由于害怕继续挨打,他开始把木桶连带里面的我推向一个喷泉边。一些村里的孩子跟了过来,试图把他绊倒在地并把木桶抢走。他用一截棍子驱赶他们,直到我们到达喷泉边。

我从泡菜桶里爬了出来,全身被水和血浸透了,还有很多细木片扎进了我的背上和手上。“沉默者”用肩膀支撑着我一瘸一拐地往孤儿院走,痛苦地走了好久我们才到达孤儿院。一个医生为我包扎起被打破的嘴巴和脸颊,同时“沉默者”在门外等待。他对我受伤的脸注视了很久。

两个星期后的一天,“沉默者”在黎明时分叫醒了我。他浑身沾满了尘土,衬衫紧贴在汗湿的身上。我猜想他一定整个晚上都待在外面。他示意我跟他走。我迅速穿好衣,很快我们就神不知鬼不觉地出了孤儿院。

他把我带到铁路边一座被遗弃的小屋子,这里离我们给转辙器注油的交叉路口不远。我们爬到了小屋的顶上。“沉默者”点起一支他在路上找到的香烟,用手势告诉我等一等。我不知道我们来这屋顶上干什么,但是我没有别的事可做。

太阳刚好开始升起。露水从沥青纸屋顶蒸发着,黄色的虫子开始从檐槽下爬出来了。

我们听到远处一列火车的汽笛声。“沉默者”挺起了身子,用手指着远方。我观看着那列火车出现在远方的迷雾中并慢慢地开近。这一天是赶集的日子,很多农民都乘坐这趟在黎明之前经过一些村子的头班车。所有的车厢都挤满了人。一个个篮子露在窗外,很多人踩着车上的踏板攀附在车上。

“沉默者”凑到了我身边。他正在冒汗,手心湿湿的。他时不时地舔一舔抿紧的双唇。他把头发梳到了脑后。他盯着那列火车,突然显得年纪大了许多。

那火车就要到交叉路口了。挤在车里的农民们把头伸到窗外,他们的金色头发在风中飘飞。“沉默者”使劲抓了我的胳膊一下,痛得我跳了起来。与此同时那火车的车头拐向一旁,猛烈地扭动着,好像被某种看不见的力量牵着似的。

只有前面的两节车厢温顺地跟着机车,其他的车厢摇摆着前行,接着像受惊的马一样纷纷跳到了彼此的背上,同时翻落到了路堤之下。随着火车的翻倒传来了骚乱的嘎吱声和尖叫声。一团蒸汽云直冲天空,罩住了所有的东西。从下面传来了尖叫和哭喊。

我被震惊了,身体像被石头打中的电话线一样颤抖起来。“沉默者”瘫软下来。他痉挛着紧抓住双膝好一会儿,同时看着烟尘慢慢地消散。然后他转过身体,拉着我向小屋的阶梯冲去。我们迅速回到了孤儿院,一路上都避开冲向出事地点的人群。不远处的某个地方传来救护车的铃声。

孤儿院的每一个人都还在睡觉。在进入寝室之前,我好好看了“沉默者”一眼。他的脸上没有任何紧张的迹象。他回头看了我一眼,温和地微笑了一下。假如不是由于我的脸和口上包扎着绷带,我也会向他微笑的。

在接下来的几天里,孤儿院的每一个人都在谈论那场火车事故。加黑框的报纸列出了伤亡人员的名单,警方正在追查那些被怀疑有前科的政治破坏者。铁道边起重机在吊起一节节车厢,它们都已变形并且互相纠缠在一起。

在接下来的一个赶集日,“沉默者”催促着我匆匆赶到集市。我们在人群之中钻行。很多个货摊已经空了,上面的一个个画有黑色十字架的卡片告诉公众货摊的主人已经死了。“沉默者”看着那些卡片,向我暗示了他的快慰。我们朝折磨我们的那个农民的摊位走去。

我仔细寻找,发现那个样子熟悉的货摊还在那里,摆着一罐罐牛奶和奶油、一块块用布包好的黄油以及一些水果。像在木偶剧中一样,一个男人的头从这些货物后面突然冒了出来,正是那个打掉我的牙齿并把我塞进木桶的家伙。

我痛苦地看着“沉默者”。他正在难以置信地盯着那个男人。他看见我的眼神之后就抓住了我的手,于是我迅速离开了市场。一到达路上,他一头扎在草地上哭了起来,好像处在可怕的痛苦中似的,他的话语被土地压得很低沉。这是我第一次听见他的声音。

[美] 耶日·科辛斯基 著 莫雅平 译

世纪文景 | 上海人民出版社 2019.1

……………………

| ᐕ)⁾⁾ 更多精彩内容与互动分享,请关注微信公众号“界面文化”(ID:BooksAndFun)和界面文化新浪微博。

评论