在二战结束到1960年代,美国的本科生录取人数增加了45%。1970年代,本科生人数再次翻倍,达到800万。原有教育制度忽视本科教育,只强调研究生的训练和研究能力,因此,在本科入学人数飙升的情况下,学校领导试图对原有的教育制度进行改革——也为我们今天看到的隔绝外界、集中管理的高等教育体系奠定了基础。

在新书《在六十年代上大学》(Going to College in the Sixties)中,约翰·泰林讲述了1960年代美国本科生入学人数不断增加和学校管理持续加强的历史。他像很多历史学家一样,敦促人们放弃对于1960年代典型的嬉皮士叙事的怀旧情绪。在本科生人数不断增加和大学机构不断扩张的新趋势中,他重新审视了校园抗议活动,这种方法比老套的失败的学生革命故事更能帮助我们理解大学机构的现状。他没有单纯地介绍学生革命,而是描写了来自各种政治派别和人口背景的1960年代学生如何参与了一个历史性的变革,用一个新的矛盾解决了原有的矛盾。

1960年代前半期,大学管理层人数的增加可能与本科生人数的增长相当。正如泰林写的那样,“他们的演讲、书封照片和杂志封面散发出高级政治家和经验丰富的外交官的风度,即使在面对重大问题时也不会惊慌恼怒。”有的校方领导,比如加利福尼亚大学伯克利分校的克拉克·克尔,俨然已经成为当地的名人。校园建筑也足够新颖、抓人眼球。《时代周刊》1963年9月6日的封面为加利福尼亚大学尔湾分校的“未来之景”,并称校园设计师威廉·佩雷拉(泛美金字塔的设计者)为“有雄心的人”。

批判性大学教育的先驱克里斯托弗·纽菲尔德已经预见了这个时代对“大众素质教育”的贡献,泰林同样把当时描绘成群众教育与精英培养兼得的时代。但是,他认为乐观主义掩盖了各州宏图中出现的矛盾。一方面,这个时期的梦想家推崇精英教育、重视学校声名;另一方面,他们不得不增加本科生人数。正如泰林所解释的那样,不仅是引人注目的学生运动,上述两个必要因素的冲突同样困扰着“1964至1970年期间的大学管理层”。

随着高等教育体系在全美范围内扩大,招生的竞争也随之加剧,哥伦比亚大学和哈佛大学等学校开始更多地参与争抢优秀本科生源的活动。随着这些精英学校变得越来越排外,像克尔这样的学校领导推出了划分优劣的分层教育体系,以便与常春藤名校和其他学校竞争。该体系根据标准化考试的成绩将学生分为不同等级。但学生们讨厌根据成绩分级,并且对简陋的教学设施和拥挤的住宿条件越来越不满。泰林在书中描述称,学校工作人员在宿舍里放置了超多的双层床,本科生只能在没有座椅的教室里学习,而新开放学院的基础设施甚至比租来的房车差好多。

面对这些情况,学生对教师和管理人员表现出的漠不关心感到十分反感。泰林在书中写道:“学生们回忆录证明了学院院长在集会中言论的一些变化,会上新生被告知,‘与你周围的同学握握手,不是所有人都能出现在毕业典礼上’。”1961年,圣费尔南多谷州立学院(现为加利福尼亚州立大学北岭分校)的学生厌倦了只有露营排队才能注册到一些课程,遂在他们用来注册的计算机卡片上写下“我不是一个号码”。这些轶事重塑了学生运动中的陈词滥调,如马里奥·萨维奥的“齿轮上的身体”演讲。当萨维奥谴责被大学“机器”制造成“产品”时,他开始关注那些自由言论运动的新左派、民权和反战之外的问题。

学生的不满情绪让大学领导感到困惑。

从那个时代的新闻影像中可以看出,在向提出质疑和抗议校园警察的学生发表演讲时,大学校长是十分慌张和惊恐的。他们不相信自己竟没有受到想象中的爱戴或拥护。

学校领导经常“矫枉过正”,表现得好像抗议者构成了一种存在的威胁。管理上的错误加重了学生的反抗情绪,削弱了社会对高等教育机构的信心。联邦机构,特别是那些涉及国家安全的机构,甚至通过退出促进社会增长的各种研究合作来回避校园争议。联邦拨款帮助建立了泰林称之为 “知识产业”支柱的一些大学。然而,越来越多的家长、政治家和商业领袖也加入质疑高等教育的行列。

当学生对被视为“数据”表示沮丧和愤怒时,学校管理者通过收集更多他们的数据进行回应。“计算机”处理课程注册信息的同时还帮助学校通过各种指标跟踪学生,这种数据跟踪带来了学生服务的改善。辅导员和咨询师的聘用速度越来越快,以弥补管理层和教师对本科生的了解不足。讽刺的是,正是那些抗议自己被校方视为数据的学生促进了有关专家的雇佣,专家则利用这些数据理解他们的需求、回应他们的抱怨。

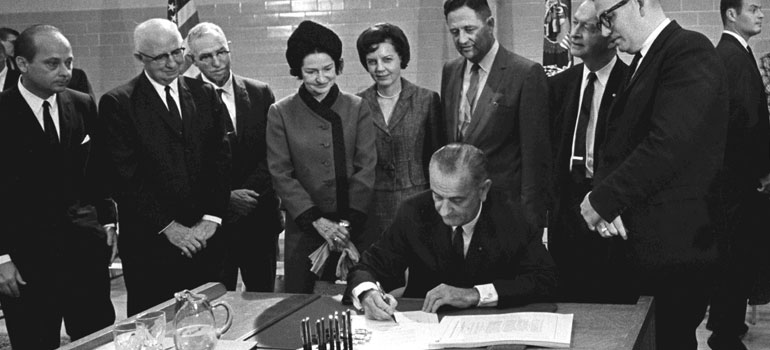

数据收集与学生经济资助也使得联邦政府开始发挥一个前所未有的作用,让不同经济条件和人口背景的学生能够更容易地获得本科教育。泰林强调了1965年的《高等教育法案》,该法案简述了一项特别针对于低收入学生的本科教育项目,但该项目直到1972年才获得全额资助。他还提到容量更大的联邦数据处理系统能够帮助更多人上大学。联邦数据收集系统提供了越来越精细的学生人口测量方法。第一次高等教育综合信息调查(HEGIS)在1965年至1966年要求各大学公布学生的种族信息。到20世纪70年代末,该调查利用普查中获得的大量种族/民族数据统计了取得学位的学生数量。这种数据收集为1970年代的平权行动计划奠定了基础。

最重要的是,监管机构和蓬勃发展的学生服务的出现,有助于管理学生的多样性、改进大学管理机构使其能够及时应对联邦政策。拥有多元化的学生群体逐渐被学校视为积极有效的宣传点。然而,正如罗德里克·弗格森在《重新排序:大学及其少数差异教学法》(The Reorder of Things: The University and its Pedagogies of Minoritized Difference)中所解释的那样,包容性并不总是需要对资源或权威进行有意义的重新分配。泰林对60年代的描述就预示了这种矛盾的结果。

随着民权运动的开展为有色人种打开了大学的大门,这些学生也面临着可能严重限制其机会的分层机制。 泰林回应了现在对标准化测试(分层教育系统的关键)的普遍批评,认为它的优点倾向于强化已建立的特权。通过观察该时期一些有资金为白人学生提供优质大学前培训的公立高中,他指出了这种特权的系统性。

大学橄榄球运动为这种新分级提供了更有利的证明,该分级被包容多种族的教育体系制度化。在全国范围内,美国大学生体育协会与NBC电视台签订的1964年至1965年的橄榄球合同,在运动方面体现了富人和穷人之间的对立,创造了一种类似于“橄榄球学校”与学术型学校的差别,且使学生远离校园体育管理(泰林在《美国高等教育发展史》中发现了这种长期趋势)。也许最令人不安的是,大型橄榄球运动承认了对黑人球员的过度剥削,黑人球员的学业进展被球场上指挥他们的教练蓄意阻扰。

性别也会产生歧视,比如白人女性会被低估。在全国范围内,女性在1963年至1969年间占本科生入学人数的48%左右。虽然女性本科生取得了学业上的成功——拥有高学分绩、成为Phi Beta Kappa荣誉协会会员,但是女性的辍学率却很高。连学生抗议运动的领导职位一般都不对女性开放,一些精英学校仍然决定“让那些该死的女人出局”。泰林发现在一些电影中也反映了类似问题,比如《夏日春情》,该片强调大学对于年轻女性的意义在于帮助她们找到丈夫——女性校园着装规范和其他规定强化了这种观点。

泰林并不是第一个指出1960年代学生运动后果的人,“打着反唯物主义的意识形态和口号,反主流文化已经成为一个强大的资本主义市场。”在大学城内,他观察到有唱片商店、毒品商店和卖粗花呢布喇叭裤的商贩。反主流文化产生的影响,泰林认为,扩大而不是削弱了大学在“知识产业”中的重要性。学生不只会购买喇叭裤、吉米·亨德里克斯的唱片和《逍遥骑士》的电影票,他们还是新时尚的引领者和DIY文化发起人。这些新兴文化的商业化清楚地表明,高等教育可以在截然不同的领域发挥作用。与此同时,大学还为国防部做材料科学研究,为娱乐集团输送了沉着和理性。

《在六十年代上大学》的伟大之处在于提醒我们,那些热衷摇滚乐的大学生也会参加SAT考试、为注册的课程打卡,且为高校信息收集系统提供数据。所有这些激烈的学生运动通过强调本科生为大学管理的核心,重塑了美国的高等教育体系。在六十年代初期,乐观的大学领导者认为学生会根据考试成绩自然地被划分成不同等级。直到六十年代末期,大学领导者才意识到,学生本身存在的差异远比根据考试成绩划分的等级更多样,学生对这种分级的制度安排也更加不顺从。对于想要推翻这个机构的每个左派或右派的学生激进分子,有很多人希望控制它。所有学生都希望学校能够满足他们的需求并给予他们一点点尊重。在家长、商业领袖和联邦监管机构的质疑中,大学管理部门了解到,为尽可能多的学生提供服务且同时尽可能少的触犯资本,需要智慧、远见,最需要的也许是努力收集数据。

(翻译:JiangJin95)

评论