按:我们究竟要成为怎样的人,才能在当今这个高度融合又高效的社会中扮演一方面于外界有用,另一方面又能让自己开心的角色?思考片刻,不难发现:“适应环境”与“做好工作”让我们被塑造成某种特定又不太自然的人,有时我们甚至会觉得自己是自愿如此的。这类人性格中的关键成分就是“闲不下来”,或即便受到闲散的诱惑并屈从,也总是认为这样是不对的。哲学家也涉足其中,提出各种否定闲散的论断。对人性如何伟大的最新认知,刷新着传统上对闲散的道德谴责。

顶着社会广泛的指责闲散的压力,甚至是哲学界内部对于闲散的不屑,以及将之等同于懒惰懈怠的倾向,爱尔兰都柏林大学学院哲学教授布莱恩·奥康纳(Brian O'Connor)勇敢地站了出来,为闲散辩护。一直以来,忙碌、独立自主、有用、效率被认为是我们人类应该抱持的核心态度,但奥康纳认为,“揭露出反对闲散的论点的武断性和问题,或许有助于维护闲散展现出的自由的理念,虽然它主要是一种反抗性的自由:从那些难以拒绝的、令人寝食难安的期待中解脱出来。”

我们不仅需要学习对闲散保持一个开放的态度,更要对这个排挤闲散的世界对人类造成的伤害保持警惕。奥康纳指出,那种由争夺较高社会地位而引起的强烈焦虑感,不仅有损健康,还会使人丧失幸福感。“在社会空间里,如果人的价值感来源于可见的事业和物质的成功,那么这个社会空间就存在某种特殊的脆弱性。一个更加稳定、不那么雄心勃勃的社会经济体系,也许会让我们从一些现代生活常见的痛苦中解脱出来。”他在《闲散的哲学》(Idleness)一书中写道,“从这个意义上来说,闲散能够实现更广泛的自由。至于这种自由的终极状态则另当别论了。不过我们可以想象:只要做到了真正意义上的闲散,就能脱离无边的苦海。即便是对于那些尝试从工作制度与社会尊严的紧密关系中谋取最大利益的人来说,也免不了遭受种种痛苦。一旦我们把闲散与被赋予了足够重要性的制度相提并论,便会由渴望解脱于痛苦的直觉所指引,为闲散的魅力所倾倒。”

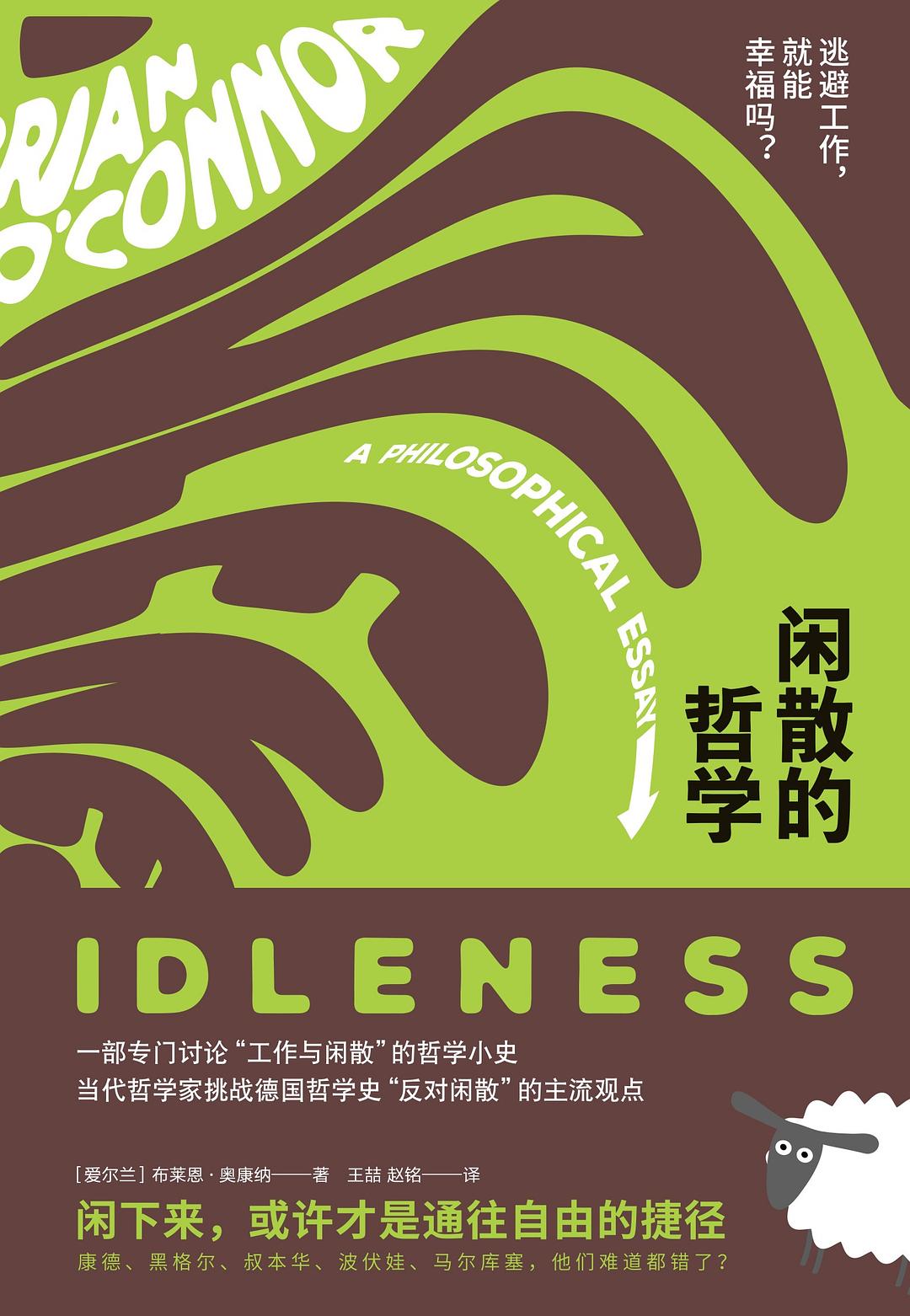

布莱恩·奥康纳 著 王喆 赵铭 译

未读·北京联合出版公司 2019-06

经出版社授权,界面文化(ID:Booksandfun)从日前出版的《闲散的哲学》中文版中节选了部分内容,以期与读者一同思考闲散的自由与道德意涵。

当哲学家为闲散辩护:人类是否有可能脱离忙碌的苦海?

文 | 布莱恩·奥康纳 译 | 王喆 赵铭

1、作为一种理性选择的闲散

闲散是一个复杂的现象,具有多重含义,有时不同的情境会导致根本性的差异。我想探索的闲散包含一种体验,这种体验能让我们超脱于现实社会规范与习俗之外。闲散不仅仅限于不工作(虽然不工作是其主要特征)。闲散让我们从一系列价值观中解脱出来,我们为了活得更好,依循着这些价值观将自己塑造成“理应成为”的样子。由此可见,做合适的“自己”这一概念本身就有待商榷。

从我所关注的角度来看,闲散这一现象的特征可大致分为以下几类:第一种,我们将其与众不同的特点称为现象性特征。闲散不需要任何目标的指引,是自然而然的行为。因为没有目标牵制,所以让人感到平静、愉悦。闲散是一种不受强迫的、飘逸的感觉。我们常常在任务做到一半,或者已工作很长一段时间时,就会与闲散不期而遇。我们个人的生活结构允许我们享受不同程度的闲散,这取决于我们对生活贡献了多少,以及我们对所做出贡献的重视程度。原则上说,我们可以设想一种闲散程度较高的生活——在这种生活中,闲散并不是指从工作中短暂逃离出来。哲学家们常常对暂时或间歇性的闲散状态听之任之,却将闲散的人生视为典型的堕落。

闲散的第二种特征是获得有效的满足。人们在闲散时做事不会拘泥于效率。闲散时,若突然冒出对当下或未来项目有价值的奇思妙想,那便是意外的收获。闲散行为的另一个独特之处在于其架构。闲散无须律己,无须自我调控,无须为了克服或改进自己的某些不足而进行心理斗争。因此,正如我们所见,现代许多对闲散颇有微词的人认为闲散阻碍了某种能够实现自我的宏伟理想。然而,闲散并非无知,和非闲散行为一样,闲散也含有认知元素和价值判断。当我们处于闲散状态时,即使最终结局或目标并不明确,我们也清楚自己在做什么。因此,闲散不应被解读为一种非理性行为。持这种观点的人无异于认为只有自我管控、遵从规则的行为才是理性的,这实在有失偏颇。恰恰相反,闲散可能会让我们瞥见另一种生活方式:对那些正过着闲散生活的人来说,这种生活方式完全合情合理。毕竟,闲散确实能使我们处于解放自我的状态,压力消失而且心情舒畅。从上述闲散的特征中可以明确看出闲散与那些所谓正确、正常的行为格格不入:不论成绩、工作、地位还是名望,闲散统统与它们无关。

2、休闲是工具,闲散是反叛

闲散也有其他表现形式。造作的闲散,与以上讨论的闲散截然不同,某一社会阶层曾将其理论化并奉为艺术。造作的闲散是一种生活方式,人们小心翼翼地追求并经营着它。相比芸芸众生混沌地辛苦劳作,它超然其上,给人一种活得毫不费力的印象。这种故弄玄虚的生活方式几乎没有弱化传统的社会价值观,它所追求的仅仅是关注和崇拜罢了。通常来说,必要的社会不平等是造作的闲散产生的基础——有人辛勤劳作,有人却逍遥快活——这一点将其与那些对常规社会规范暗暗表达不满的闲散区分开来。

最要紧的是,我们必须将这里的“闲散”概念与“休闲”区分开来。闲散显然与休闲有着不少相似特征,但只要看看休闲在多大程度上融入了现代社会成员的日常生活便能看到其局限了。对于大多数喜爱休闲的人来说,它是一种工具,让我们暂时摆脱塑造生活的种种要求,歇歇脚,喘口气。但是休闲也暗含于这些要求之中,休闲使人恢复力量,从而继续埋头苦干。它可以让人从劳累中得到恢复、自由地思考下一项工作,抑或让人通过费心劳力地追求宝贵的新体验(例如文化旅游等)来提升自己。当今世界,休闲被视为一种解放,但在许多劳动体制下,休闲——如带薪休假——是强制性的。显然,不论对工作者还是老板来说,休闲都是有益的。在工作系统中,高效的社会成员普遍的工作模式从某种程度上来说都是靠休闲来维持的。相反,闲散则威胁并破坏这一模式对工作者提出的要求——如遵守纪律、目标明确等。由此可知,闲散无法像休闲一样适应于这种工作模式,因为对于那些使我们成为有用之人的要求而言,闲散并非暂歇的工具。威廉·莫里斯曾对休闲在现代社会中过于普遍表示担忧,认为休闲不应“退化成闲散或漫无目的”,这种担忧非常有代表性。正如许多其他社会理论家一样,莫里斯考虑的是如何在工作与休闲之间达到平衡。过度休闲就是闲散,这样的话,不仅无法平衡工作,而且会带来恶果。闲散无关效率,这点与懒散有明确的相通之处。

不论出于批评还是同情,在某些情况下闲散和懒散就是同义词。贝尔托·布莱希特笔下的安娜一家,还有库尔特·魏尔的芭蕾舞剧《七宗罪》在演绎懒散的危害时,也重复了“闲散是万恶之源”的传统论调。人们普遍认为懒散是道德的沦丧,是一种明明知道应该做什么却选择放松的状态。从这个意义上来讲,应该将懒散与带有批判(或反叛)意味的闲散区分开。但实际上,二者之间并没有明确的界限,并且我们接下来对闲散的讨论,将常常提到“懒散”这一概念。

3、闲散阻碍了所谓社会进步吗?

将闲散同道德联系在一起的历史已逾千年,其间诞生了一系列类似的概念,比如懒惰和倦怠。这个时代崇尚个人自由,提倡公民社会,高举民主旗帜,推崇理性思考。在这样的世界里卓有成效地活着,需要某些特殊技能。我们须通过各种方式践行其规范,还须培养让自己有用的技能。其中自制至关重要:我们勤奋工作,时刻做好准备接受更多挑战。不工作(闲散)并不容易实现,因为我们习得的自制会驱使我们去从事更多工作。这里说的自制,不仅仅限于工作领域。也就是说,自制不仅仅指把工作或兴趣安排得井井有条而任由生活的其他方面杂乱无章。在理想状态下,我们生活的方方面面都应该有条有理、有明确的目标,就像约翰·罗尔斯描绘的“理性的生活蓝图”那样,不论做什么都要抱诚守真。我们可以选择放松,甚至闲散,而一旦我们这么做时,内心都会踌躇无比,因为这些行为与我们这般社会成员应有的进取心是相悖的。哪怕仅仅是暂别常规的生活方式,也不能破坏生活的中心任务。

在有关闲散的哲学思考中,最举足轻重的观点产生于现代,这不足为奇。在如今这个时代,人类努力为世界营造理性的秩序,也直接带来了进步。这一秩序源于人类为自身规定的秩序。闲散显然对那种所谓的进步构成阻碍。当今时代——有些人喜欢将其贴上现代的标签——并非一座刻有自由、社会、人类发展等问题答案的丰碑。很显然,人们对这些概念仍然莫衷一是。只不过,每种关于人类合理行为的理论,都自认为能够让社会进步。它们都反对陈旧权威,希冀人类能不断完善自我。接下来,我们会看到这些关于自由、社会、个人的理念,在细枝末节上都对闲散提出了具体的反对意见。

4、休谟眼中的闲散

用享乐主义来形容自甘闲散的生活再合适不过了。这种生活似乎悠然自得,对规划、自律、效用漠不关心,即便是那些赋予现代世界独一无二之驱动力的硬性价值也无法使其动摇。在享乐主义哲学的专业范畴里,闲散的概念会显得略为复杂。从原则上来讲,享乐主义的学术表达本应轻而易举地承认闲散带给人心满意足的愉悦感,而且是一种满足道德要求的偏好(鉴于快乐原则是享乐主义哲学的规范性来源)。但确认这些内容的哲学表述其实少之又少。好在大卫·休谟在《伊壁鸠鲁派》一文中全心全意地进行了相关论述。这部作品为我们口中的享乐的闲散与快乐辩护,认为它们是人类行为最真实、最积极的形态。虽然《伊壁鸠鲁派》一文赞同享乐的闲散,但实际上不能反映休谟对事物的一般看法。他本人常常对懒散颇有微词。只是在此文中,休谟通过对一种独特的视角采取“拟人化”的方式,思考了在可控的范围内过一种愉悦生活的可能性,而这一范围的界限则耐人寻味。文章反驳了只要遵循某些“理性原则”来生活,就会感受到一种独特的幸福感,从而发展成“一种新型的快乐”这种哲学论调。休谟反驳道,人类“本初的生理架构”并非为获得不自然的种种快乐而设计。相反,“悠闲、满足、平静”才是快乐之源。推崇有条不紊的生活的人将“警惕、忧虑、疲劳”这一令人生厌的生活模式强加于我们,与之相比,慵懒的生活方式则截然不同。文章还认为,“自负”让人们从奋斗中得到满足,即独立于“外界”,但这种独立无异于显露自己对快乐的抵制。休谟在文中自信地认为,“自然的指示”必定胜过仅以“无聊的”哲学理论为依据的虚伪生活。

伊壁鸠鲁派所追求的似乎是日常生活中的欢愉。然而,我们不能忽视人们长久以来对享乐的质疑。众人皆言:纵情欢愉,终期于尽。从这个角度来说,该论点主要涉及两方面。首先,既然欢愉总有尽时,那么它就无法支撑起任何长久的生活方式。因此它必须在我们其他有价值的活动中寻找安身之处。其次,既然快乐如此珍贵,必然不可滥用,而应细水长流。实际上,休谟在随笔中对这两点都有论及。他在文中含蓄地将“美德”称为欢愉的“姊妹”,认为欢愉应受到美德的约束。在美德的监督下,欢愉会拥有“玫瑰的色泽,水果的芬芳”。休谟谨慎地提出:只有将二者结合起来,“心灵”才能“与肉体步调一致”。一旦我们的欢愉受到美德的约束,便会拥有智慧去抵制“酒神巴克斯式原始的失衡”,看清以消耗快乐为代价追求浮华的荒唐。

伊壁鸠鲁派努力从哲学中寻找快乐的合理性,并欲为其搭建起道德的框架。鉴于此,他们的立场或许并没有看起来那么具有颠覆性。为了调和快乐与美德的关系,他们含蓄地反对“漠视外界对我们的期望实有裨益”这一说法,而推崇一种不会招致外界反感的安闲生活,也就是在某种程度上与美德相应的闲散,摈弃将世人认同的行为斥为败德的说法。虽然美德的原则并不明朗,但显然美德自身具有一种权威的规范性。美德提倡的行为不会屈从于欢愉,且必包含一种审慎的功能,确保快乐不会被消耗殆尽。从上述论述中,我们了解到伊壁鸠鲁派给人类及其需求范围所划出的界限。而这些需求中,似乎存在一种道德规范。无论是哪种形式的享乐,只要超越了道德允许的范围,就不值得提倡。哲学享乐主义范围相当广泛,伊壁鸠鲁派引出许多关于其逻辑一致性的问题。其中最突出的是:既然享乐不能过度,且还要受到美德的约束,那么为何还需要为其定下规范呢?另一个更切中要害的问题是:伊壁鸠鲁派所定义的具有享乐意味的闲散,是否表达了我们目前所讨论的闲散的真正内涵?休谟的文章没有从自由的角度看待闲散,而是把闲散当作一种需要得到道德允许的快乐,并非应对繁忙世界或自我提高需求的合理方式。休谟带着他特有的本质主义论点,在文章中指出那些使闲散着实诱人却又遥不可及的社会条件并不能塑造个体。相应地,闲散即自由是无稽之谈。当然,自由是一种快乐,但这种快乐是带有其历史内涵的。

5、闲散与自由:现代生活关键特征的破坏者

在《受虐狂的经济问题》一文中,弗洛伊德确认了三种主要动机原则——涅槃原则、快乐原则、现实原则——每个原则各有其独特意义:“涅槃原则代表死的本能,快乐原则反映了对力比多的需求,而对现实原则的修正又反映了外部世界的影响。”快乐和死亡都指向一种无压力的状态,而现实原则迫使机体痛苦地阻止这种状态。把死亡般的无压力状态作为闲散的参照点,这个想法似乎有些牵强附会。而且弗洛伊德对无压力状态的关注,并非源于对闲散的理解,而是将其认定为特殊的病理状态。

批评者眼中闲散的缺陷,反而是其赞同者强调的优点,即破坏现代生活的关键性特征——如投身工作、勤勤恳恳、善于规划、自我实现,以及强烈的自我意识。批评者认为那些闲散的人处境堪忧,他们缺乏将自我提升到更高境界的积极性。然而,只有不主动,才能达到无忧无虑的闲散状态:内心毫无压力,也不会自我疏离,此外,还无须被迫塑造自己的“人格”。

令人不安的是,人类社会的几次大规模复兴冲击到了闲散的生活。备受尊崇的“成功”观念看似和闲散毫无干系,实则必定会与闲散为敌。这一理念有诸多形式。立足于雅典哲学的玛莎·纳斯鲍姆,将这种理念解释为一种和谐的美德、高贵的人格,以及争权夺利的自由。这一解读很有影响力。没那么热衷古典哲学的人,会把这一理念理解成自由的实践,即人们通过充实自己并使自己快乐的方式实现抱负。关于成功的具体形式并无定论。至于妨碍成功实现的条件,人们的意见却如出一辙。这些负面条件包括:政治压迫、经济不平等、阶级结构固化、教育受限、温饱难以解决等。若我们认为即便有消极条件挡路,成功也指日可待,那我们也不必把闲散当作成功的绊脚石。闲散的生活方式摆脱了社会压力,也因此缩小了社会化本身的影响范围。这也可以被理解成成功的一种表达形式。甚至可以说,只要无所事事的闲散者心甘情愿地过着自我满足的独特生活,那么他也算取得了成功。如果说算不上成功,那就是与实现抱负的努力如影随形的痛苦。在这个世界上,不论怎样的成功、胜利,都无法逃脱担心失败的阴影。

书摘部分节选自《闲散的哲学》一书,较原文有删节,小标题为编者自拟。

评论