记者 |

编辑 | 黄月

只要稍作留意,我们便可发现,爱情已经作为一个无孔不入的母题,渗透进人们生活的方方面面。在激发人们对两性关系浪漫想象的同时,爱情也因过度阐释时而沦为空洞的能指和消费符号,像一个穿梭在铺天盖地的商业广告中的幽灵,在几乎所有节日里上演“秀恩爱”和“撒狗粮”的戏码,无爱的惶恐和单身的焦虑在这一过程中不断加重,爱情本身的复杂性也被消解或根本忽略了。

从明星情侣分合频登热搜到渣男/渣女话题在社交网络上长盛不衰,现代社会的爱情似乎已无比脆弱,真爱岌岌可危,被背叛与被辜负的结局成为了一种常见的设定与恐慌。香港作家马家辉在《圆桌派》上曾发出“淫字论事不论心,论心自古无完人”的调侃,而现代社会也确实为偷情创造了诸多条件。原台湾大学社会学系教授叶启政在《社会学家的絮言絮语》一书中提到,“在今天这样一个人人都有手机的时代里,手机总是不断地响着,手也不停地在屏幕上滑拨。尤其,在网络上,人们随时可以找到‘新欢’和‘旧爱’,旧的关系再联上,新的关系更是不嫌少。一切的联系显得既新鲜又刺激,而且更是不必负责和承诺。有的只是昆德拉在《不能承受生命之轻》中告诉我们的:现代人的问题不在于过去人们所承担之厚重的道德压力,而是不断变易且轻盈飘荡的欲望随来随去的特点。”

叶启政的这番观察或许可以作为爱情神圣性正在某种程度上消解的证据,但实际上,从古至今,爱情始终是一种动态的关系,不断建立、不断改变、不断崩塌又不断重建。我们要追问的问题在于,如果说爱情神圣性的消解导致了背叛与偷情,那么这一定是道德失序的产物吗?偷情是否有可能作为我们了解社会文化结构与性别议题的窗口,甚至在特殊的历史时期成为某种身体赋权的工具?七夕之际,再又一个与爱情有关的节日里,我们试图通过分析古今中外几位作家对于偷情的书写,重新审视爱情枯朽后的出路与偷情所折射出的女性对于爱情、出走、独立与平等的复杂想象。

被压抑的情欲

在张爱玲的小说《怨女》中,银娣在第一次偷情未果的时候觉得自己心里“有个小火熬煎着它,喉咙里像是咽下了热炭”。等到天快亮的时候,她就着壶嘴喝下泡了一夜的极苦的冷茶,决意上吊自杀。但银娣没有死,救她的正是她瞎眼的丈夫,一个患了软骨病和哮喘、靠吸食鸦片度日的男人。虽然众人纷纷猜测银娣自杀的原因,但谁都没想到,银娣是不能忍受孤寂无望的生活,所以喜欢上了三爷,想要从他身上弥补命运对她的苛待。

而三爷之所以拒绝继续和银娣发展关系,并非出于道义上的考虑,而是因为他和银娣间的亲属关系会给他的偷情带来极大的成本。但银娣显然不像他一样有着“要女人还不容易”的机会,她只能在有限的活动范围内寻找可以给她希望的“目标”,即使心有犹疑也做好了“反正就这一条命,要就拿去”的准备。可悲的是,这场戛然而止的偷情不仅没能给她牺牲的机会,还让银娣发现自己的一腔赤诚在三爷眼中不过是出于寂寞的情色游戏。她也不会知道,当她在半夜对三爷唱《十二月花名》传情、把三爷当作日思夜想的情人的时候,对方却对佣人说:“这个天还有人卖唱。吃白面的出来讨钱。”

这场未果的偷情对银娣的悲剧命运起到了推波助澜的作用,她逐渐变为一个忧郁不堪、恶毒疯狂的怨女,甚至将自己的积怨指向了儿子与媳妇,但这种报复并没有给她带来复仇的快感与解脱。她只是像哈佛大学教授王德威《现代中国小说十讲》里说的那样,“银娣摆弄儿子的婚姻,逼死了媳妇,听任儿子与丫环成其好事。何其反讽地是,她最后却与庸碌嘈杂地儿孙辈共聚一堂,一点清净也没有。”

在王德威看来,《怨女》是张爱玲对《金锁记》的重写,银娣和曹七巧有着极其相似的经历与命运:她们同样都是麻油店的女儿,都有如同活死人的丈夫以及未果的偷情,也都亲自断送了儿女的幸福,只是七巧相比银娣更加病态与极端,以至于王德威将其称为“中国现代篇小说最著名的‘女’狂人”。

事实上,在《狂人日记》中反复出现的月亮也是《怨女》和《金锁记》中重要的意象,为小说蒙上了一层鬼魅、阴森的色彩。当七巧逼疯儿媳妇芝寿的时候,她觉得月亮像是一个“白太阳”,把她缺乏血色的脚照得像死去的尸身。银娣打算自杀的时候,窗外的月亮就像和她“脸对脸狭路相逢”,是“末日的太阳”。张爱玲将颇有寒意的月亮和散发光热的太阳糅合在一起,以这种反差的形式,揭示了封建旧家庭不仅让一个又一个女性陷入苦寂、毫无生气的命运,还让她们在持续不断的欲望挣扎中变成了一个个歇斯底里的“疯女人”。

我们还可以发现,在《金锁记》和《怨女》中,这些“半人半鬼”的女性往往都配有一个患有痨病并在盛年夭亡的丈夫。香港浸会大学教授林幸谦在论文集《女性主体的祭奠:张爱玲女性主义批评II》中认为,张爱玲试图让原本代表着权威的男人因病退场,让女性成为故事发展的中心的方式解构父权。然而女性因为历史的原因一直处于被压迫的状态,她们只能被限制在“家庭”这一私领域,缺乏其余排遣的途径,在这个时候,被压抑和扭曲的欲望往往就会以偷情的形式展开。

银娣第一次打算偷情的场景极具讽刺和象征意味。她抱着自己新生的儿子去庙里给过世的姚老爷子作法,此时撞见了三爷,他们在你一言我一语的撩拨中走进了偏院,三爷将婴孩放到蒲团上,要去解银娣衣服上“一排极小而薄的罗钿钮子”,然而孩子的哭声将他们置于险境之中,三爷说了句“有人来了”,便结束了这场偷情。讽刺的是,在这场偷情开始前,银娣看到了庙中的香炉,并看到了香炉上那些冠着夫姓(甚至都不是真正的名字)的字,她甚至觉得自己能够在这些刻着“陈王氏,吴赵氏,许李氏,吴何氏,冯陈氏……”的香炉上找到自己的名字。

事实上,除了把希望寄托在来生、把名字留在香炉上的女人,中国漫长的封建社会中有着不计其数的守节女性。海外中国女性研究学家罗莎莉在《儒学与女性》中提到,在元代,守寡行为被视为一种美德并得到嘉奖,女性的守寡的制度化和美德化甚至成为了一种提升女性地位的手段,而守节和寡妇自杀的行为在明代走向极端,并在清代成为一种近乎宗教的行为。“在一个女性没有名字、没有获得头衔之合法途径且外化于记忆范围的传统社会中,将守节之寡妇奉为道德典范是女性的终极荣誉。”

然而,张爱玲以银娣、七巧这类的“盛年守寡”的疯女人形象叩问了作为美德的“守寡和守节”,谁能说在女性终生守节甚至随夫自杀的背后,到底是对妇德的信奉、对荣誉的追求还是对绝望的投诚、对压迫的反抗呢?正如王德威所言,“香炉所打造的不是功德而是积怨,不是信仰而是辛酸。更进一步,银娣或是其它的女施主也好,既非传统男性社会的共谋,亦非三贞九烈的殉道者。银娣几番出轨,老来全遮盖下来。其它的女性是否也是如此呢?怨女的生涯把她们训练得“看起来”清操傲雪,骨子里的清白与否全是另一回事。男性社会传统对她们歌之颂之的时候,怨女未尝不幽幽苦着笑呢!”

爱情日常化的症候式产物

美国斯坦福大学汉语与比较文学系教授李海燕在《心灵革命》一书中写道: 偷情更应被视为爱情日常化的症候式产物,标志它已经无可避免地沉浸在日常生活的现象学中。如今,浪漫之爱不得不与平凡的生活善展开竞争,诸如工作、婚姻、家庭生活、稳定性、安全感和团结心。

其实,浪漫爱和日常生活之间的关系始终复杂而暧昧。一方面,浪漫爱情的实现需要融入日常生活,成为一种稳定、连续的状态,否则就会因某种“未完成”的状态使恋爱双方陷入求而不得的痛苦中。另一方面,构成日常生活本身的种种繁琐而乏味的事务与重复,又终将消解爱情中罗曼蒂克的部分,使之归于苍白甚至处于某种对立撕扯的紧张状态之中。在这种情况下,偷情成为了浪漫爱的一种另类延续,一种能够短暂地从熟悉、连续的日常生活中抽离出来的冒险,在追求新鲜而饱满的感官刺激的过程中达成爱欲的满足。

“‘你愿意为我抛妻弃子吗?’比‘你愿意嫁(娶)我吗?’更具吸引力和神圣性,可以同样站着圣坛前庄严回答的。”台湾作家朱天心在小说《初夏荷花时期的爱情》里借中年女子的口写到。朱天心描绘了一对“没打算离婚,只因彼此互为习惯(瘾、恶习之类),感情薄淡如隔夜冷茶如冰块化了的温吞好酒如久洗不肯再回复原状的白T恤的婚姻男女”,步入中年的女人难以忍受平庸、乏味的生活,臆想各种可以找回激情与爱欲的方式,她说服丈夫与她购买不同的航班前往相同的旅行目的地,扮演一位打算“抛妻弃子”的旧情人。小说以大量笔墨描绘了女人复杂的心理活动:她一面沉浸在自己设想的游戏之中,为见“旧情人”颤栗不安并希望对方也一样思念并渴慕着自己,一面又跳出这场游戏,揣测丈夫的熟稔与投入是因为角色扮演而兴奋,还是早就有过偷情的行为。然而朱天心并没有让这个故事因大量的情色描写而滑入猎奇的境地,而是时不时展开一段自我剖析,提醒读者从这场热烈颤栗、违背道德的游戏中清醒过来,直面中年生活困窘与单调的真相。在小说中,中年女人冷静地分析:“这一切并非你信守坚贞忠诚的价值或没有碰到叫你真正不顾一切的人,你心知肚明只因自己太胆小啦,经不起挫折和惊吓,比方说,万一宽衣解带时,彼方的内衣比你丈夫的还旧还脏呢?”

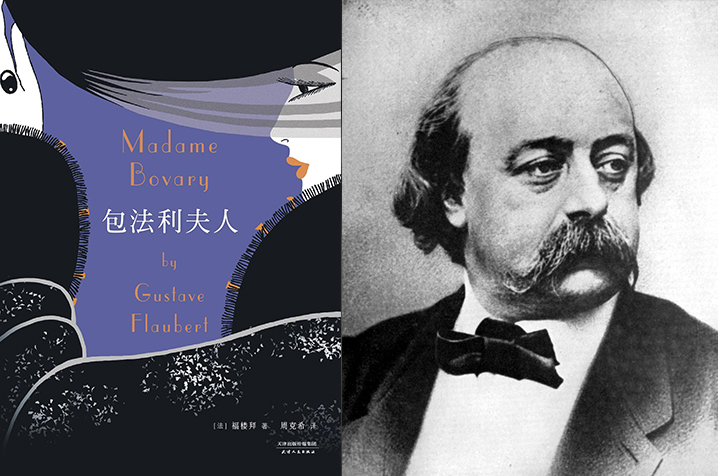

而在《包法利夫人》这部以偷情著称的作品中,爱玛往往被描绘为一个贪慕虚荣并将家庭推向毁灭的自私女人。但李海燕是这样看待和评价她的:“评论家们常把爱玛视为误入歧途的理想派代表人物,但这部小说还强调了在她的不满中存在性别化因素:她从一个受过良好教育的农场主女儿转变为一名家庭主妇,‘剧场与舞会’只不过是她深闺的一道窗口,而她的闺房则象征着束缚与僵化的生活。她进行反叛的方式,是做一名失职懒散的妻子与母亲,同时模仿着她嗜赌如命的爱情小说,去追求浪漫的偷情冒险。”

在小说《包法利夫人》中,爱玛因为一个偶然的机会参加了侯爵的舞会,在舞会上她目睹了意大利古风格的城堡和自己从未见过的石榴和凤梨,所有这一切都和自己厌倦的乡村生活形成了强烈的对照,而当爱玛日后的偷情对象来教她跳舞的时候,她更是战战兢兢“就像一个女演员初次登台”。这场舞会改变了她的命运,她开始无比向往这种奢侈的生活,并希望自己可以通过偷情逃离平庸乏味的小资产阶级生活。她想要梳时下流行的贵族少妇的头发,以及“滚着三圈荷叶边的衣服”。而爱玛对文学作品不加区别、囫囵吞枣式的阅读,也只是为了提取所有符合她浪漫爱情想象的元素,并尽自己所能购置一切符合中产阶级生活方式的物件,来满足这种想象。

所以,事实上,爱玛并未将偷情看作一种短暂抽离现实生活、追求感官刺激与冒险的方式,恰恰相反,她将偷情看作一种寻求内心真正欲望、接近理想爱情生活的过渡,并随时做好了私奔并为之牺牲的准备。可悲之处在于,爱玛并没有意识到,这场以偷情形式展开的反叛最终难逃浪漫主义的陈词滥调和资本主义消费符号的命运,她本人也沦为了资产阶级生活异化的牺牲品。

身份认同的“稻草”

爱尔兰作家萨莉·鲁尼的小说《聊天记录》被《纽约客》称为“新一代的偷情文学”。在小说中,才华横溢的女孩弗朗西斯和朋友博比在一场诗歌活动上偶然结识了作家梅丽莎,梅丽莎邀请她们去家中做客,就这样,弗朗西斯认识了梅丽莎的丈夫尼克,并始料未及地爱上了这个年长自己很多的男演员。当尼克在妻子的生日宴会上吻了弗朗西斯后,他虽然以邮件形式表达了歉意,但双方表面的犹疑和拒绝却更像是一种相互试探的挑逗,为延迟的情欲制造了一个暧昧的空间。

值得玩味的是,梅丽莎虽然在知道尼克的婚外情后写长信质问弗朗西斯,却又在信中再度邀请她前来做客,《纽约客》对此评价道,“梅丽莎也擅长自欺欺人的艺术。当事情确然暴露出来时,她必须通过同意来中和背叛的痛苦,同意将尼克减半,就像在所罗门审判中婴儿的伪装者一样。”有趣的是,弗朗西斯和尼克并非小说中唯一的偷情者,梅丽莎也并非纯然的无辜——她曾多次背叛尼克,并作为双性恋和迷恋自己的博比产生过感情。文本中频繁出现的诗歌朗读会、关于文学和时事的对话、弗朗西斯脆弱又偏执的情绪流露,使得整部小说弥漫着一种浪漫又伤感的气息,削弱了原有的复杂情感关系所带来的猎奇想象,并让偷情者从道德审判的目光中脱离,而更像是在叩问婚姻和爱情在现代社会的存在意义,并由此展现个体欲望背后复杂的情感结构。

促使弗朗西斯偷情的因素之一,来自她因无法获得身份认同而滋生的犹疑与恐惧:声称“作为一个女权主义者,我有权利不爱任何人”的她,在内心里一直都渴望得到他人的认可和喜爱;她甚至在去梅丽莎家做客前就“酝酿好话和某些面部表情,好显得我迷人可亲”;弗朗西斯给尼克发送邮件的最初动机是为了“变得更有趣、更招人喜欢”,因为“一个有趣的人会写信致谢的”。弗朗西斯对尼克的感情微妙而又复杂,患得患失、轻蔑憎恶与炽烈情欲混杂在一起,以至于在某一时刻,她甚至觉得尼克抚摸她和抚摸宠物狗的方式一致——与其说弗朗西斯无可救药地爱上了尼克,不如说她试图不断通过这种“禁忌的游戏”证明自己的存在。

这个偷情故事并非始于一见钟情,在小说最开始,尼克并未引起弗朗西斯的注意,她将梅丽莎只顾着给博比拍照而冷落自己的原因一如既往地归结为自己缺乏魅力。而就在弗朗西斯的自尊心受到挑战并感到痛苦的时候,尼克出现了,让她觉得自己不需要通过“冒险赢得他的认可”。在这个意义上,弗朗西斯不仅乐于让自己处于“被看”的位置,她自己也时刻从自身中抽离出来并不断自我审视。“偷情”已经不再是一个需要不断掩藏的秘密,弗朗西斯甚至在脑海中排练了如何告诉博比的方式,并希望博比觉得“他(尼克)会喜欢像我这种长相平淡、情绪冷淡的女人”。

在这里,偷情成为了弗朗西斯感知自我存在与价值的一种方式。《聊天记录》中文版在封面内折页的介绍中说,弗朗西斯在“生活逐渐失控,价值理念归零”的过程中重组自己的生活,然而事实上,偷情并没有打破她原有的生活秩序,带来翻天覆地的变化,因为弗朗西斯本来的生活就是混乱而失序的。她并非一个孤例,在弗朗西斯身上,我们或多或少可以发现千禧一代的某些特征(即使她极力希望自己与众不同,并将自己与周围其他人区分开来)。

生活在信息时代的弗朗西斯们已经不再需要像简·奥斯汀那样偷偷地写作,也不再像包法利夫人那样对资本主义的控制和异化毫无警觉。相反,他们(或者我们?)显得先锋前卫,并可以通过各种渠道获取各种与性别、阶级、宗教有关的知识并对现状表达质疑,这些概念经常出现在她们的对话中,甚至成为其生活的一部分。然而,这也在不知不觉中将她们推向了某种危险的境地。无论是“女性主义”“共产主义”还是“平等”“自由”,都像是一个个他们只有在现实生活受挫时才会打开的罐头——他们可以这些概念与主义高谈阔论,但从来没能将这些知识内化为自己的一部分。正如弗朗西斯会夸张地同时打开十五个网页写下“认知表述”“矫正性话语实践”等术语那样,他们从未和这些理论知识产生真正的互动,他们没有真正践行它们的能力,这些理念更近似于一种自我标榜,悬浮在弗朗西斯们布满欲望和现实无法弥合之裂痕的真实生活之上。弗朗西斯频繁地将自己称为“有个性”的人并为此得意,但这只是她试图构建起的一种全然经不起推敲的假象。

在小说的最后,原本已结束这场婚外情的弗朗西斯又与尼克通了电话,我们无从得知偷情是否继续或最终结果如何,但如果弗朗西斯未能够将自己所习得的知识与生活发生真正的勾连,而永远只是在想象或表述中当一个“反叛者”的话,她依旧需要通过外界的持续认可来证明自己的存在,依旧会在孤独的时候用“自己比周围人聪明”来自我安慰,不断想象自己和博比一样拥有迷人的外表并能轻而易举获得他人的喜欢,而现实一旦露出马脚,她就将再度迅速陷入无尽的自我怀疑与自我厌弃的泥潭之中,找寻下一根稻草。

评论