从好莱坞电影到儿童读物,有色人种在美国文化中的露面可能从没有像现在这样多。像#奥斯卡太白了(#OscarsSoWhite)或我们需要多样化的书籍(We Need Diverse Books)这样的努力已经让一个事实广受关注:白人演员、作家和角色持续主宰主流电影和书籍。电影《黑豹》和《摘金奇缘》被誉为非裔和亚裔美国人的突破性代表作,但它们更多是意外而不是常态。

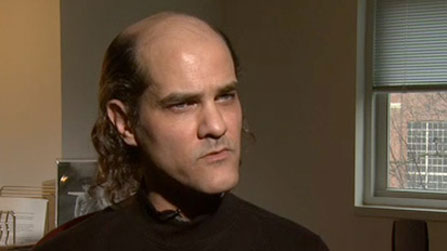

我们能指望诗歌来引领更加多样化的表现方式吗?诗人鲍勃·希科克(Bob Hicok)在近期的一篇文章《美国诗歌的希望》(The Promise of American Poetry)中指出,我们可以这样做,因为这似乎是在庆祝潮流的诞生:美国诗歌中的有色作家成为了文化变革的先驱,变得日益显赫。希科克这篇文章最早发表在2018年冬季的《密歇根季刊》上,本月初由Utne Reader转载,并在社交媒体上引发轰动。

希科克声称,从近年来的主要文学奖得主,到亚马逊的“购买该书的客户还购买了以下书籍”购物区,“诗歌界最热门的书籍”都是女性、有色人种、LGBT诗人写的书。因此,希科克认为,“诗歌现在更能反映一个广大美国群体的构成、紧张、渴望和需求,”他把这一发展与20世纪60年代民权运动的社会和政治目标联系在一起。希科克认为:“越来越多的边缘声音开始诉说美国应该是什么。”

但真正引发人们谈论的是希科克——作为一个白人、男性、异性恋作家,一位受到广泛尊重的诗人——不得不说出这些变化对他来说意味着什么:

“在美国诗歌中,异性恋白人男性是最不重要的文化声音......

我......左右为难,一方面我很高兴看到美国文化的一部分在平等方面取得了重大进展,另一方面我又因为工作兴趣的减少而感到悲伤。

虽然在情绪上我被压垮了,因为作为诗人的我正在消失,但从道德上来说,我认为这是必要的,我不知道该如何将这(矛盾的)两者结合在一起。”

在推特上,希科克迅速被推到风口浪尖,许多读者指出希科克的特权几乎没有减少——他的第十部诗集即将由一家著名的出版商出版。但是其他人赞扬了希科克在承认他的矛盾心情时,表现出的诚实和自我反省。

当然,颇具讽刺意味的是,尽管希科克的文章描述了所谓白人男性诗人明星与有色诗人相比变得黯淡无光,但它成功地把白人男性诗人和他的感情带回到了谈话的中心。希科克的文章是错误的——在情感上没有错,但在分析上是错误的。要理解它为什么错——不管希科克的意图如何——我们需要退出舒适区,接近当前困扰着我们国家的、传达白人不满的语言的核心。

让我们从最明显的地方开始。希科克的主要论点——白人男性诗人在文学舞台上被女性和有色诗人所掩盖——就是错误的。VIDA Count在过去十年中跟踪了文学期刊和评论中的性别差异,发现2017年15种主要文学出版物中只有2份在撰稿人中实现了两性均等:《纽约客》的撰稿人中超过60%是男性,《纽约书评》则超过75%。虽然有色人种诗人的可比数字并不是现成的,但大量数据显示,美国出版业整体上仍是白人的天下。希科克的观点“主要文学奖的获奖者...…出现最少的书都是白人直男写的”也经不起推敲——在2008年以来的13个普利策诗歌奖中,9个给了白人作家,其中6个是男性。

那么,面对现有证据,希科克为什么相信白人诗人正在消失呢?嗯,希科克肯定是正确的,在过去几年里,一些有色人种的诗人对文学界产生了重大影响,希科克正确地认为,这是美国文学的一大进步。然而,他也把他们看作了一个文学世界的先驱,在这个世界里,有色人种的作家完全主宰着美国文学——并似乎完全排斥白人作家。在文章结尾,当希科克宣称“美国诗歌正在经历一直主宰着它的等级的颠倒”时,他的白人排斥观通过一个词语选择变得非常明显:“颠倒”(inversion)这一术语暗示着一个颠倒的等级结构,而非一个全新的、公平的竞争环境,让有色作家统治文坛、白人作家被边缘化。正如我已经表明的,没有证据能证明这确实正在发生,但显然希科克是这样感觉的。

一些观察家将希科克的文章与大约十年前诗歌界中出现的另一个争议相比较:托尼·霍格兰(Tony Hoagland)的诗歌《变化》(The Change)和克劳迪娅·兰金(Claudia Rankine)做出的回应。霍格兰诗中的叙事者在观看一场网球比赛,比赛中一个“来自阿拉巴马州的黑人大女孩”与一个白人对手展开角逐,黑人女孩“有一个离谱的名字,冯德拉·阿芙罗狄蒂”。作者发现自己“希望/白人女孩获胜,/因为她是我的同类之一,来自我的部落”。比赛结果是黑人球员胜利了,作者将之视为一个标志,“一切都在改变/事实上,一切都已经改变了——/呼,还记得吗?这是几乎消失殆尽的二十世纪。”

但几乎不用说,维纳斯和塞雷娜·威廉姆斯的崛起并没有让大多数白人网球运动员被黑人取代,就像巴拉克·奥巴马的总统任期没有带来多数黑人的国会选举或打破结构性种族主义一样。虽然希科克声称他欢迎被霍格兰的叙事者所顾忌的改变,但他们都把焦点放在了一个白人面对少数有色人种在公众视野中崛起时,对矛盾感的“诚实”忏悔。

当少数有色人种进入他们以前被排除在外的空间,人们开始担心有色人种正在“接管”白人的领地,这并不新鲜。“反转种族主义”和“反转性别歧视”的概念已经很普遍。在大学入学或就业等领域,这种担心往往与资源稀缺感有关,在这种意识下,白人正被有色人种或移民(可能是不值得地)“挤出”上大学或工作的通道。我们可以在希科克将诗歌视为一个零和游戏的概念中窥见这种想法:如果有色人种的诗人得到更多,那么对于像他这样的白人诗人来说,就意味着能得到的变少了。他似乎没有想到,有色人种的诗人可能会扩大诗歌的受众,或创造新的读者群。而对希科克来说,有色诗人的崛起意味着他自己的死亡。“我即将以诗人的身份死去,”他在文章开头宣称,因为“诗歌的面貌终于变了”。

白人诗人被有色诗人取代的恐惧和夏洛茨维尔的可怕吟唱“你无法取代我们?”(夏洛茨维尔是白人至上主义者和反对者发生血腥暴力冲突的美国南方城市,“你无法取代我们”是暴乱白人的主要口号之一)之间存在着巨大的鸿沟。希科克无疑会感到震惊,并可能因为这个比较而受伤。但我认为,这种比较是我们必须要做的。因为希科克文章的核心是白人眼看着曾经保护他们的权力和特权结构被缓慢侵蚀时所感受到的情绪,以及他们因此所经历的巨大的(也是毫无道理的)对被抹去的恐惧。希科克的这种被抹去的经历是内疚、悲伤和失落,因为他知道他应该庆祝这种交接。然而,他不能。感情也是政治性的。不难看出,对于许多美国白人来说,这种对被抹除的恐惧会导致愤怒和怨恨——这些情绪已经被证明是点燃特朗普时代种族主义火花的炸药。

如果像希科克这样的白人作家能将有色作家的崛起视为美国文学的新生,而非他们自己的死亡,又会如何呢?在所有对有色诗人的表面性庆祝中,希科克很少言及他们的作品。事实上,他的叙述似乎常常暗示着这些作品只是因为种族性才变得流行和珍贵。他提到“过去几年最热门的书是一位黑人女人写的”,但丝毫没有提及克劳迪娅·兰金的《公民》(Citizen)。“目前最热门的书来自一位出生在越南的男同性恋者,”他也没有提及阮清越(Ocean Vuong)的《在地球上我们是短暂的璀璨》(On Earth We're Briefly Gorgeous)。

如果希科克能对兰金在白人公共空间中穿行的黑人身体的抒情段落,或者对阮那精致而痛苦的、向永远不会成为读者的母亲写作的成人叙述做出自己的情感反应——对,就是作为一位异性恋白人男性,那他的文章会有多大价值呢?因为希科克害怕有色作家一心想破坏他,他似乎并没有真正听到他们的声音,也没能在美国文学日益广阔的前景中将他们视为同事。

如果希科克担心自己的作品已经过时,也许他可以从年轻的有色作家那里学到一些东西,他们勇敢地将种族和种族主义融入到自己的作品中。也许,在创作自己的诗歌和批评时,希科克能够进行一些冒险,不仅成为种族关系的被动观察者,还要成为反种族主义的积极参与者。最终,我认为鲍勃·希科克是正确的,有色诗人正在引领美国诗歌的对话。也许他应该尝试跟上他们的脚步。

本文作者Timothy Yu是威斯康星大学麦迪逊分校教授。

(翻译:冷君晓)

来源:新共和

评论