“大多数的家庭都有一种 ‘官方版本’ 的家庭故事,”挪威小说家维吉斯·霍思(Vigdis Hjorth)说,“比如‘我们家就是这样过圣诞节的’,诸如此类。而假如其中某个家庭成员不同意这个‘官方版’的美丽故事,现场气氛就可能会变得尴尬。我想我给予了那个‘家庭异见者’一个表达自己的机会,她有着更复杂的故事版本,而家里人并不愿意聆听,他们之间存在着很多不愉快……”

60岁的霍思谈论的是她那本令人不安、写作精巧的小说《遗嘱与意愿》(Will and Testament)。这本书揭露了家庭历史,一位50多岁的女性(挪威奥斯陆一家杂志社的编辑)坚称父亲在她童年时曾对她进行性虐待和强奸。由于小说的叙述者“贝格洛特”与作者霍斯的经历有许多共同之处,且该书以第一人称写成,所以显得直截了当、令人信服,也在挪威激起了关于“现实小说”(挪威语:virkelighetslitteratur,类似自传体小说)以及在小说如何借用家庭历史细节的争议。

在这一层面上,小说中的“不愉快”已经引人注目地渗入到了现实生活。霍思的姐姐海尔格是一名人权律师,她写了一本名为《自由意志》(Fri Vilje)的小说来回应霍思的作品。在海尔格的小说中,一个人物因自恋的妹妹以她为原型创作的“不诚实”的自传体小说,而遭受到了负面的公众影响。霍思的母亲英格尔则声称要对卑尔根市的一家剧院提起法律诉讼,原因是该剧院上演了改编自《遗嘱与意愿》的剧目。诉讼要求剧院对受到故事影响的每个家庭成员各赔偿2.3万英镑。

霍思著有20部小说,已经是当代挪威小说界的知名作家,但因为这本书而陷入争议。她最近再次引发了广泛的争论,因为她凭借该小说获得了挪威书商奖,并成为了报纸文章中的重要人物。原因之一在于她的书与挪威著名作家卡尔·奥韦·克瑙斯高的自传体系列小说“我的奋斗”一样,在文学语境中引起了两极化的评价。这类在国际上取得巨大成功、以讲述恋人或配偶间最原始亲密关系为主题的自传式小说,似乎已成为了挪威的一种特色产物。

在伦敦的一场活动之后,我与霍思进行了对话。在活动上,霍思与克瑙斯高的前妻、瑞典作家琳达·博斯特伦·诺斯加德探讨了文学与现实之间的边界渗透。琳达此前也在一部作品中表达了对前夫小说中关于他们分手部分的异议。

在那场讨论中,霍思一再坚持小说的合理性,即作者只要认为合适,他就有权想象和挖掘个人经验。她还以一种难以抑制、近乎疯狂的方式阅读了《遗嘱与意愿》的译本,栩栩如生地呈现了主角贝格洛特的内心戏——贝格洛特陷入了所有控诉者的两难困境:绝望地希望人们相信她,又因过于绝望而不被相信。

之后我与霍思进行了探讨。读她的小说、听她讲话,使我想到波兰作家切斯瓦夫·米沃什的那句名言:“一旦一个家庭中产生一个作家,那么这个家庭就完蛋了。”她同意吗?

她笑着说:“我认为如果你把家庭生活描写得很美好,那么他们会说‘是的,那就是我们’。但如果你揭露出某些黑暗,那么答案就会变成‘那不是我们’。我不与我自己的家人接触,这不是一个秘密,但这与这本小说毫无关系。”

与霍思坐在一起,你不可避免会想要去审视这本小说中的事实,并试图判断哪些可能是“真实的”,而哪些不是。像所有具有说服力的小说一样,这本书建立了一个如此可信的内部叙述空间,挑战了虚构作品的叙述方式。主角贝格洛特成年后对于儿时所遭受虐待的重新记忆,是由父亲生前的最后举动所引发:他的遗愿是将湖边小屋(大家庭曾在那儿度假)赠予她的姐姐,而不是她。所有那些使她与家人疏远的、被埋葬的伤痛记忆,突然间令人信服、昭然若揭。

为证明该小说几乎完全来源于现实,挪威一家报纸讲述了霍思父亲的葬礼细节。霍思的姐姐则声称,霍思在小说使用了电子邮件通信的内容,而作者本人不愿谈论此事。

“我不会谈论我的家庭。”

为什么?

“因为,”她耐心地说,“我的麻烦够多了,但与小说无关。”如果有一天她要直接写她的家庭,她说,她将“以自己的名义写,就像而克瑙斯高那样——关键是要使用他们的真实姓名”。

在之前的探讨中,霍思说她开始写作小说的初始动机,总是从一个她迫切想回答的问题开始。那么这部小说中她想回答的问题是什么?

“就是:当一个人有一个重要的故事想说,但没人愿意听他说时,这个人会怎样表达自己。”

多年来,霍思一直在挪威从事教师工作,接触那些“没有文件”的群体(或称难民)。她说:“其中一例是一位母亲,而政府已经带走了她的三个孩子。当我见到她时,那位母亲的嘴里只有一句话:‘他们把他们带走了——他们是星期五来的——他们把孩子们带走了,他们把孩子们带走了。’一遍遍地重复着这句话,声音在空气里回荡。”她说,帮助这些人以更加审慎和自洽的自我表达去进行法律斗争,使她进一步构建了贝格洛特这一人物角色。

她的小说主题——无论后果如何,无论证据是否充足,虐待行为的受害者都需要得到人们的信任——显然也是大的文化环境正在提倡的:赋予控诉者这样的权利。与霍思的书相比,我还没有读到过哪本小说更好地探索了反性侵反性骚扰运动的含义,而这本小说对于不可靠的叙事保持着清醒的诚实。贝格洛特非常确定那些支撑她控诉的基本事实(哪怕不是全部事实),使读者不仅直接了解到她的心路历程——被虐待所困扰、与家人斗智斗勇,并且捕捉到了其姐妹和母亲的情感困境——主角的控诉危及到了她们对于真实话语的垄断。

小说的叙述围绕着犯罪的内核展开,由是成为了一例令人信服的精神病学案例研究,以及一部显而易见的家庭伦理剧。我问霍思,这些年来她是否接受过治疗——小说主角贝格洛特的叙述让人听上去有一种她熟悉心理咨询的感觉。

她回答:“是的,对此我愿意谈一谈。”

我问,小说写作的经历与向咨询师倾吐的过程有何不同?

她说,“区别很大,当你去进行精神分析,是因为你遇到了麻烦,而你希望生活得更好。我没有那种痛苦,我不是为了减轻痛苦而写作。所以这是个非常不同的过程。”

不过,了解贝格洛特的思维方式似乎很关键,例如,她一度担心自己的控诉是否含有某种无意识的自我沉溺:“我沉溺在我的创伤中吗?”

霍思说:“有趣的是,当你去见(精神)分析师时,你会发现讲述自己的故事时会出现多少谎言。通常而言,你存活下来正是因为这些谎言。但即使你通过告诉自己这些谎言而幸存下来,你仍然必须摆脱它们。那是一个痛苦的过程。我认为,经历过心理分析的人会学着不像以前那样撒那么多谎。所以,就像我们此时此地的谈话一样,我的脑中可能就在想,‘啊维吉斯,真的是这样吗?你现在在说谎吗?这是你的真实看法吗?好吧,说实话。’你一直在学习(诚实地)表达自己的技巧。”

霍思认为,像贝格洛特这样的受创伤者所面临的困境是,他们被贴上“受害者”的标签,而他们必须选择拒绝或接受“使之成为自己的身份”。多年来,霍思做过关于成瘾和饮酒文化的讲座(她说自己是一位葡萄酒爱好者,但并不上瘾)并结识了许多前酗酒者。“他们已经多年不酗酒了,但在我见到他们时,他们仍以‘酗酒者’自称,这总是令我感到吃惊。我对此很好奇:‘难道在成为酗酒者之前,你不首先是一位父亲、兄弟、工程师吗?’”她再次强调,除去自传式的叙述冲动,关于贝格洛特的叙述也源于上述理解。

我们还谈论了作家卡尔·奥韦·克瑙斯高,我想知道,同时作为一名作家和一名读者,当她第一次接触到他的作品时感受如何。

“我喜欢他所写的,尽管很难说清他到底在写什么。所有的写作都不过是白纸黑字,但有的作品就能打动你,有的却不能。为什么?我从来不曾想象,我会有兴趣每天阅读有关一个男人喝着咖啡、抽着香烟的故事,但我却迷上了这本作品。”她说。

我承认我对挪威社会了解不多,但我想知道挪威是否存在一种预期的生活表象(比如一种其乐融融的家庭感),所以诸如她和克瑙斯高作品中的虚构式解构令人震惊,或打破了某种禁忌。

她认为,揭露家庭生活的黑暗现实是挪威小说的悠久传统,尤其是在女性作家中间。她笑着说,“我想起了挪威的一位诺贝尔文学奖获得者西格丽德·温塞特,在她的第一本书中,第一句话就是‘我对我的丈夫不忠’。所以这种传统一直存在。”也许是由于挪威家庭生活千篇一律,因而催生了这种讲真话的欲望,她补充说。“例如,我认为在英格兰,贫富之间的差距一直很大,尤其是现在,因此那里的家庭生活方式有很多版本。而在挪威,我认为我们总体上更加平等。我还认为,当每个人都在以相同的方式生活时,人们就总是相互比较,这也使得他们对别人更有窥视欲……”

霍思的书与克瑙斯高的小说有很大不同,但他们似乎有一个共同之处——对于不同世代的男性角色的思考。在《我的奋斗》中,许多笔墨用于描写一个角色长时间照顾小孩子(这个角色曾被自己的父亲残忍抛弃);而在霍思的书中,叙述者的父母所在的父权制社会显然有着深重的罪恶和历史遗留问题。在创作这本小说时,她意识到了这种社会转变吗?

“我意识到了这一点。我认为,相对于世界大多数地方而言,在挪威的家庭结构中男女双方已经越来越平等。至于‘父亲’们,不管他们是否喜欢,都必须扮演积极的角色,与小孩子们接触,换尿布、喂食、把小女孩打扮得漂漂亮亮去参加生日派对。而贝格洛特一代的父亲们从未这样做过。在那一代人中,发生在贝格洛特身上的事情也许更为普遍,因为父亲不习惯女儿的身体。我想,对于一个时常亲近小女孩身体的父亲来说,他不会想要虐待她。”

我们回到了那些关于真相和现实的问题上。对于霍思来说,这显然有关家族事务。她说,她的女儿正在读博士,研究内容是那些在法庭上讲述的故事,关于故事的结构和说服力等等。她认为,陪审员和法官在这个意义上,和读者与文学评论家没有什么不同。“你知道,在一场审判中,四个不同的人可能会交代同一天发生的事件,而法庭最终将决定选择相信其中的一个。”

从这个意义上讲,我们所有人显然都渴望成为自己生活的拥护者,而小说使得这件事更加戏剧化了。在霍思的小说中,主角贝格洛特在某种程度上表现得就像一位特立独行的律师,调动她所有的资源来打赢这起家庭案件。每次交互都成为了一场潜在的盘问。她通常会这样说:“我听到了我旁边座位上苹果手机的电子邮件提示音(那是来自她姐姐的信息),我猜会是一场战争……”

我想知道,霍思对自己姐姐决定也以一本小说来回应自己这件事有何看法。她会在某种程度上欣赏这种方式吗?“写得很好,”她回答,“因为(海尔格)很愤怒,我认为愤怒对写作有益。而对于我来说,这当然很有趣。”

不过,那本书显然和任何其他艺术品一样不具客观性,甚至是相当主观经验式的。霍思以一个她最喜欢的故事来阐释她对此的感受。“毕加索画下巨幅《格尔尼卡》(Guernica,那座被德国纳粹轰炸过后的城镇)之后,弗朗西斯科·佛朗哥的一位将军一次恰好和他一起站在这幅画前。这个将军问:‘这是你画的吗?’‘不,’毕加索回答,‘是你们画的!’”她很高兴,当面对复杂事件时客观真相始终存在:“从新闻学的意义上说,小说并不是(像新闻那样尝试寻求)真相。但它具有另一种意义上的真实。没有什么能与‘中立观点’相提并论。人们从一见面,就开始相互‘阅读’,而小说揭示了这一点,例如克瑙斯高就呈现了他的角色是如何与世界相遇的……”

她是否相信任何关于事件的直接报道?

“那不存在。这全都与‘(材料)选择’有关。比如关于我们此刻的见面,我可以写下十部小说,而你可能会喜欢其中之一:‘是的,当时就是这样。’”她微笑着说。以此作为结尾似乎不错。

***

其他分裂家族的书(作者:Alex Preston)

[挪威]卡尔·奥韦·克瑙斯高 著 林后 译

理想国丨上海三联书店 2019-8

卡尔·奥韦·克瑙斯高的《我的奋斗》回忆录小说对于他的一些亲戚们来说可能太过坦率了。书中关于他父亲和祖母的描写,令他的家人感到震惊——作者用了大量篇幅讲述后者的失禁——并试图阻止出版其中的第一卷《父亲的葬礼》。但他们失败了,该系列小说在全世界范围内获得了成功。

凯西·欧贝恩 著

凯西·欧贝恩的《永远别说出来》(Don’t Ever Tell)被认为是有史以来第一位由爱尔兰作家创作的非虚构类畅销书籍。据她八个兄弟姐妹中的七个所说,这本书的虚构成分大于非虚构。该书详细描述了一个难以忍受的残酷童年:有暴力倾向的父亲、两个时常性侵自己的年长男孩、在野蛮的孤儿院中度过的时间,以及爱尔兰最臭名昭著的抹大拉洗衣店及其中收容的女性。凯西的姐姐玛丽谈及这本书时说,“如果说谎的时间足够长,人们就会相信它。我们都希望继续好好生活,并记住我们的父母亲。他们生前对我们很好。”

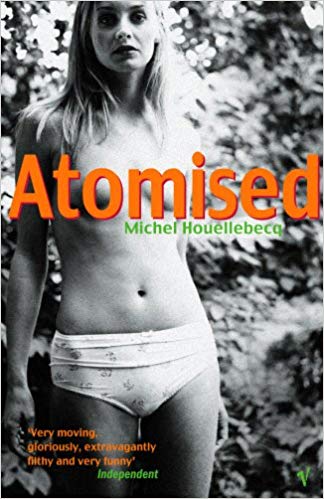

米歇尔·维勒贝克 著

1998年的畅销小说《粒子化》(Atomised)也是一部自传体小说。米歇尔·维勒贝克(Michel Houellebecq)在其中将他的母亲露西·赛卡迪描绘成性解放的嬉皮士,为了在蓝色海岸的狂热中追寻“自由之爱”而抛弃了自己的孩子。此后两人再没有说过话。2008年,其母亲赛卡迪以另一本回忆录《无辜者》(The Innocent One)作出回应,她试图在书中澄清真相。在一次宣传这本书的采访中,她说,“如果他不幸再次将我的名字贴在任何东西上,我会直接把手杖戳在他脸上,把他的牙齿撞掉。”

会引发不适感的不只有书的主题。当斯蒂格·拉尔森(Stieg Larsson)在50岁时突然去世时,他没有留下遗嘱,他的文学版权和相关知识产权由他的兄弟和父亲继承,拉尔森生前与他们的关系很淡漠。尽管他的“千禧年三部曲”取得了巨大的成功,但曾陪伴他32年的伴侣伊娃·加布里埃尔森(Eva Gabrielsson)却一无所获。当拉尔森的家人聘请戴维·拉格朗兹(David Lagercrantz)为这些书撰写后续时,加布里埃尔森呼吁粉丝们抵制这本书。

撰写青少年小说的作家罗斯·克里斯托(Rose Christo,真名为特丽莎·克里斯多乌波洛斯)在现实中的故事就足以写一本书。2017年9月,克里斯托透露,她是《哈利·波特》“史上最烂”同人小说《我的不朽》(My Immortal)的作者(其文字样本:“然后突然间,就在我[原文如此]Draco热情地吻了我。Draco爬到我身上,我们开始对着一棵树热烈地亲热起来。他脱瞎[原文如此]我的上衣,我脱瞎[原文如此]他的衣服。”)克里斯托还曾声称,Macmillan国际出版公司与她签订了合约,请她创作关于撰写《我的不朽》、她的原籍美国身份(有称她是希腊人)以及寻找一个失散兄弟的回忆录。不过她的兄弟似乎并没有失散,因为他迅速现身,并对克里斯托的许多说法提出异议。Macmillan出版公司对此进行了调查,并取消了该回忆录的出版。

本文访谈作者Tim Adams曾任《观察者》报书籍和评论版面的编辑,同时撰写特稿、访谈、评论文章。他曾获2015年度“同一个世界”(One World)新闻奖、“外国新闻”(Foreign Press)文化艺术写作奖,著有《约翰·麦肯罗传》(On Being John McEnroe)。

(翻译:西楠)

评论