1940年春天,德国空军每天对伦敦进行致命空袭期间,弗吉尼亚·伍尔夫开始起草一本新书大纲。该书暂名为《随机阅读》(Reading at Random),计划讲述在英国思维中反映的创造激情和情感表达的历史——这是英国的另一面,是由艺术家和社区,而非政治家和士兵的功绩所塑造的英国。伍尔夫在《一间自己的房间》中提到,关于女性,“人们时时在大人物的生活中瞥见她们,被人漫不经心地掩在背景……看不清她们的一颦一笑,或许还有眼角的泪水。”伍尔夫曾下定决心在她这本新史学著作中,论述“环境带来的重大影响以及对思维的建议”,让女性站在舞台的中心——该书最后未曾出版。

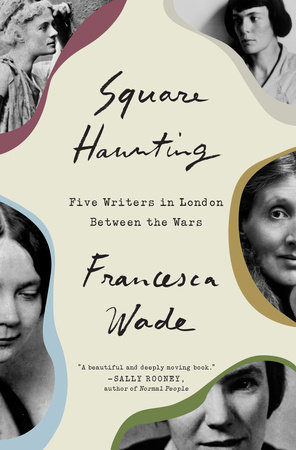

弗朗西斯卡·韦德(Francesca Wade)的新书《梅克伦堡广场的回响》(Square Haunting)则讲述了伍尔夫与其同时代另外四位女性的生活,她们都住在梅克伦堡广场,加入了布鲁姆斯伯里团体。通过对时间和空间的巧妙联想,韦德阐述了现代主义诗文、俄国和德国犹太难民中的知识分子、古希腊的学术研究、中世纪经济学、国际联盟、中国艺术和帝国的衰落、巴黎大木偶剧院、弗洛伊德、十月革命、BBC的教育讲座、伦敦政治经济学院的历史、纳粹主义的崛起,以及对泰迪熊充满同情的描述。她重新梳理了半个世纪的文学和思想文化史,并描述了伍尔夫所提出的“一间自己的房间”背后的意义。

“我必须逃离才能变得更好”,这是诗人和小说家希尔达·杜丽特尔写给终身伴侣布赖尔的话。1911年,她离开费城前往欧洲,五年后在广场的一间屋子住了下来,她还写道,“你知道吗?伦敦至少还能给我自由。”四年后,后来成为犯罪小说家的多萝西·塞耶斯,在成为牛津第一批女大学毕业生后不久,也选择了同一间屋子。她在给朋友写信时提到,“这个房间没有电灯和窗帘,却是个漂亮的大房间,短发的女房东外表古怪,好奇心很重……而且完全理解我需要一定的独立空间。”语言学家、翻译家和古典主义者简·艾伦·哈里森在1926年来到梅克伦堡大街11号。她当时已经76岁了,对她而言,远离让她感到受轻视和限制的剑桥大学,是全新的开始。历史学家艾琳·鲍尔住在梅克伦堡广场20号,这里成了布鲁姆斯伯里团体欢乐夺目的中心,社会改革者、经济学家、未来的政治家聚集在此。她认为传统的家庭主妇是“牛、消声器和镜子的理智综合体。是一块橡皮泥、门垫、吸尘器,是代数上的一个负值”,她竭尽全力逃离这种生活。1939年8月,伍尔夫与丈夫雷纳德携两人创办的霍加斯出版社一同搬入梅克伦堡广场37号。对于这次搬家的原因,她是五人中唯一没有关于生存问题作出过公开阐述的:事实上,夫妻俩是为了避开家里的施工才从邻近的塔维斯托克广场搬了过来。

几位女性的个性和状况跃然纸上,细节描述从内部装修和服饰穿着,还涉及了政治。1940年9月16日,伍尔夫的房子被一颗定时炸弹炸毁,她望着这片废墟说,“我想要我的书、椅子、地毯和床。我辛辛苦苦工作才一件件把它们买了下来。”这群女性有的信心十足、诙谐生趣(塞耶斯),有的脆弱无比(杜丽特尔在一次死产后住院,因占了军兵可能需要的病床而受到惩罚),有的勇敢无畏(鲍尔在因为女性的身份被拒后,又女扮男装通过了开伯尔山口)。她们谦卑、开放、充满理想主义(鲍尔和哈里森),有着让人难以置信的坚韧(在48岁之前,哈里森因为女性身份被拒绝继任剑桥的职位,而她的朋友吉尔伯特·默里在23岁时便轻松获得了教授之职),时常是活泼有趣的(鲍尔闪闪发光的厨房舞会)。正是由于对她们鲜活生活的深度研究和生动描述,这些女性人物比起书中的次要人物,更加知名的艾略特、劳伦斯、弗洛伊德和凯恩斯更璀璨夺目。

韦德阅读了塞耶斯的侦探小说,她的第一本侦探小说就是在梅克伦堡广场写成的。塞耶斯的小说具有娱乐性,也研究了男女关系,这种关系的描述在其名作《俗丽之夜》对婚姻平等的讲述中达到顶峰。在该小说中,梅克伦堡广场广场成为知性独立的隐喻。正如韦德所展示的那样,哈里森的作品同时影响了《荒原》和劳伦斯,她改写了历史,在与男性考古学家一起进行挖掘时,她看到了被男性忽视的一面:在荷马固化由男性主宰的奥林匹克众神之前,女神曾经盛极一时(哈里森认为,雅典娜女神从宙斯头颅中诞生的骇人神话是对抹除母亲角色的父系社会结构的宗教体现)。

伴随这一切成功(不可否认阶级特权的作用)的是耗费心力的个人敏感,她们在不惜一切代价捍卫着独立的思想和精神。有时,代价是高昂的。书中有一段触动人心的描述,关于塞耶斯曾与年长的爱人(两人未结婚)就节育进行的讨论:“他的艺术家身份在两人的争吵中从未动摇过,而她知道,自己的身份很可能会在一次大意的举动中被剥夺。”塞耶斯后来怀了另一个人的孩子,她知道单身母亲的身份可能会让她失去在艺术上的发展前途,于是她请了八个星期的假,秘密生下并抛弃了儿子。

杜丽特尔的伴侣布赖尔对她爱护有加,更重要的是,布赖尔并没有与她争高下,哈里森则与翻译家、小说家和诗人霍普·米尔利斯度过了生命中的最后几年。鲍尔一生的理想是拥有大批的朋友,却孤独生活着,她最终理智地与年龄更小的支持他的男性共谐连理,而伍尔芙则有幸嫁给了对她给予支持的雷纳德。韦德的书有趣、朴实、措辞严谨且宏达开阔,她在书中最后谈到了杜丽特尔1960年的小说《Bid Me to Live》,书中的主人公茱莉亚最终找到了逃离性别约束的方法。她是一名女性,也是一名艺术家,“两个身份缺一不可。独自坐在此处的只有我,我正坐在床上,在笔记本四处乱画,肘部拿着蜡烛”,这就够了。

(翻译:macy)

评论