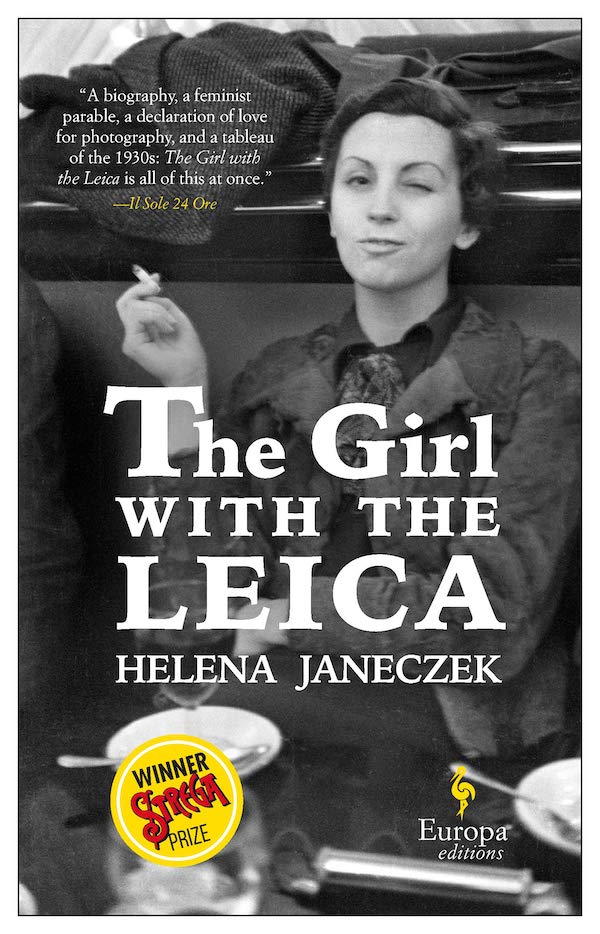

埃莱娜·雅内克泽科(Helena Janeczek)2017年的小说《带着徕卡的女孩》(La ragazza con la Leica )赢得了2018年意大利最负盛名的文学奖项斯特雷加文学奖。由安·戈德斯坦(Ann Goldstein)担纲翻译,这本小说在去年推出了英文版。

《带着徕卡的女孩》聚焦于传奇战地摄影家格尔达·塔罗的一生,从奋斗到牺牲。这位德国犹太摄影师曾经奔赴西班牙,近距离记录内战爆发,被广泛认为是第一位报道战争的女性摄影记者,也是第一位在战争前线负伤牺牲的女性摄影师。可惜在这本书中,雅内克泽科的写作风格晦涩难读,因此丢掉了不少潜在读者。

格尔达·塔罗真名格尔达·波荷雷勒(Gerta Pohorylle),于1910年8月1日出生于斯图加特,成长在一个移居德意志帝国西南部的波兰犹太家庭。塔罗从小接受过公立、私立学校教育,还曾在一所瑞士寄宿学校就读,她通晓多门欧洲语言,后来与一位富商订婚,生活安逸,前途一片光明。

如果1930年代的德国不是这般风云动荡,波荷雷勒令人艳羡的生活也许会如此继续下去。当时,法西斯主义抬头,包括她家庭在内的许多犹太人惨遭迫害。这一系列事件不仅让波荷雷勒惊恐,更成为了她的动力。她开始加入年轻的左翼知识分子,成为了一名反法西斯活跃分子。在一次短暂的被捕入狱经历后,她逃往巴黎。在这个城市,她过上了波西米亚式的生活,并与匈牙利犹太摄影记者安德烈·弗莱德曼(André Friedmann)坠入爱河。她受其启发,自己也拿起了相机,从此开启了一生璀璨的事业——只可惜芳华早逝,她的摄影事业也将她拖入了死亡。

雅内克泽科生于1964年,同样来自一个波兰犹太人家庭,在德国长大。19岁这年,她离开了德国,但不像塔罗,她没有去往巴黎,而是来到了意大利。在这里,她成了一位小有名气的作家。在《带着徕卡的女孩》中,她透过三个人物的视角分解了这位年轻女子的魅力。三位讲述者的其中两人是波荷雷勒在德国的恋人,威利和乔治,另一位是她在巴黎的室友兼好友鲁斯。在格尔达去世后的几年,三人回忆起了这位女主人公的故事,这本书也相应地分为三个部分。

波荷雷勒和弗莱德曼在当时成为了新闻摄影界的佼佼者。为了在这个领域开拓,他们决定放弃原来的名字,弗莱德曼成了“罗伯特·卡帕”,而波荷雷勒给自己起名为格尔达·塔罗。有时候他们会给作品署名罗伯特·卡帕,有时则共同署名:卡帕与塔罗。这也是为什么一些属于卡帕的作品其实背后拿相机的是塔罗。不过他们两人都不约而同地认为,相比于那些有着欧洲犹太色彩的名字,神秘的国际化名字更受报纸青睐。卡帕甚至还曾假装自己是美国人。

1936年,两人出发前往西班牙,记录西班牙内战。这场战争中的珍贵照片让卡帕跻身世界上最重要战地摄影记者之列,塔罗也成了名人。在巴黎,她受到哲学家保罗·尼赞和作家路易·阿拉贡等人的盛赞,照片还被发表在共产主义报纸《今晚》上。在西班牙前线,她结识了海明威和约翰·多斯·帕索斯等文学大家,与军官也有来往。1937年7月,在布鲁内特战役中,塔罗与苏联支持的西班牙共和军共同行进,然而就在记录进攻战场的时候,一切戛然而止。一辆共和军坦克从她身上碾压过去,第二天她便因伤去世,年仅26岁。

在雅内克泽科所提到的朋友中,有一位尤为显眼,也许正目睹了塔罗的事故,他就是苏联红军“瓦尔特将军”,瓦尔特将军真名卡罗尔·希维尔切夫斯基(Karol Świerczewski),这位波兰军官也曾出现在海明威的《丧钟为谁而鸣》里。在共产主义波兰(1945-1989),希维尔切夫斯基在政治宣传中被描绘成一位革命英雄,然而在更广大的国际观众看来,他象征着苏联的压迫。

这本书还让读者看到了战后美国的影子,塔罗的恋人威利后来移民到了美国。在书中,我们看到了菲利普·罗斯笔下的犹太社区,欧洲带来的传统与美国的现代化碰撞出火花。在这本书的另一部分,镜头转向了战后的罗马,左翼知识分子不得不接受美国作为超级强国的统治地位。雅内克泽科在描述劳工阶级的生活时,还提到了费德里科·费里尼的电影。书中的一些场景像极了诺曼·刘易斯(Norman Lewis)画笔下投降后的意大利。

不过如果这位作者能把语言组织得更有趣的话,人们对诺曼·刘易斯的联想可能会更鲜明些。以上提到的这些有趣的话题在书中更多是假设性的,而不是切实可感的现实。事实上,雅内克泽科的语言十分令人费解,想要明白作者的意图,就如同破解密码一般剖析一段段文字。

格尔达·塔罗的故事本身如此动人,到底为什么要用晦涩难懂的语言讲述呢?塔罗去世多年后,让三个见证人讲述这位摄影师在自己故事中的角色,这种方法算是新鲜,但也让小说的结构错综复杂。在文学史中,“见证手法” 并不是没有先例,但从未有作品像这本书一样如此令人摸不着头脑。

除了写作风格复杂难懂之外,书末出现的塔罗照片并不能给人惊鸿一瞥的感觉——也许只是我没在文章中领略到她的美吧,不过我敢说我绝对不是唯一一个不解风情的人。在书中,大篇幅的章节都在介绍男人如何为她神魂颠倒,然而文字只不过描述了一些肤浅的特质。她“柔顺的短发,精美绝伦的红色嘴唇”,以及她的眼睛,“眉眼中透着轻蔑,闪闪烁烁,搅动着远处的绿光。”当然了,腿是不得不提的,“她的腿闪着光,在屋顶窗户的光线下,让蒂娜·格尔布克沾满灰尘的地毯增色不少。”(暂且不管这句话到底是什么意思。)

书中还写到了塔罗的勇气和她恬不为意的优雅。然而,三百多页的书中,文字如同雅克·德里达给博士后学生解释伊曼努尔·列维纳斯的现象学一样晦涩。

最后,读者还得忍受糟糕的翻译。有时候句中的语法很奇怪,好像所写根本不是英文。那么意大利原版书会不会好一些?这个轮不到我来评判。不过就算你不是安伯托·艾柯,也能从这些意大利读者的书评中看出一些端倪:“矫情地在写作中制造混乱”、“读起来极其累人”。

《带着徕卡的女孩》的英文译者是安·戈德斯坦,她曾经翻译过埃莱娜·费兰特的那不勒斯四部曲,读其译作可以说是一种享受,这系列小说也成为《纽约时报》畅销书。她笔下的译文会突然之间变得不知所云吗?我想大概不会吧。

最后,我还是建议读者好好了解一下格尔达·塔罗,刷新对西班牙内战的看法,你能从二者中找到无限乐趣。但埃莱娜·雅内克泽科的《带着徕卡的女孩》并不一定是你的最佳选择。

本文作者Magdalena Miecznicka是一名波兰记者、文学批评家、剧作家以及小说家,现驻伦敦。

(翻译:马昕)

评论