记者 |

编辑 | 黄月

人们的生活越来越忙了,懒散似乎变成了一种恶行:懒散者被视为浪费时间的人,不仅如此,规划和谋略渗透入生命的所有场景,不善于规划的职场人被认为不够积极上进,不懂得争分夺秒拍照打卡的旅客被视作白白浪费金钱,可是,这些都是理所应当的吗?人们已经忘记散步和午睡的美妙了吗?

在一篇题为《懒惰之说》的散文中,借由讨论东方式懒散和懒散美德,谷崎润一郎反对一种费力的、造作的实干文化,“我绝不是规劝大家懒惰。但这个世界有很多人自称是什么实干家,精力过人。这不过是自我吹嘘,推销自己。”比起他那个时代,这种文化如今正更迅速、更广泛地席卷当下。

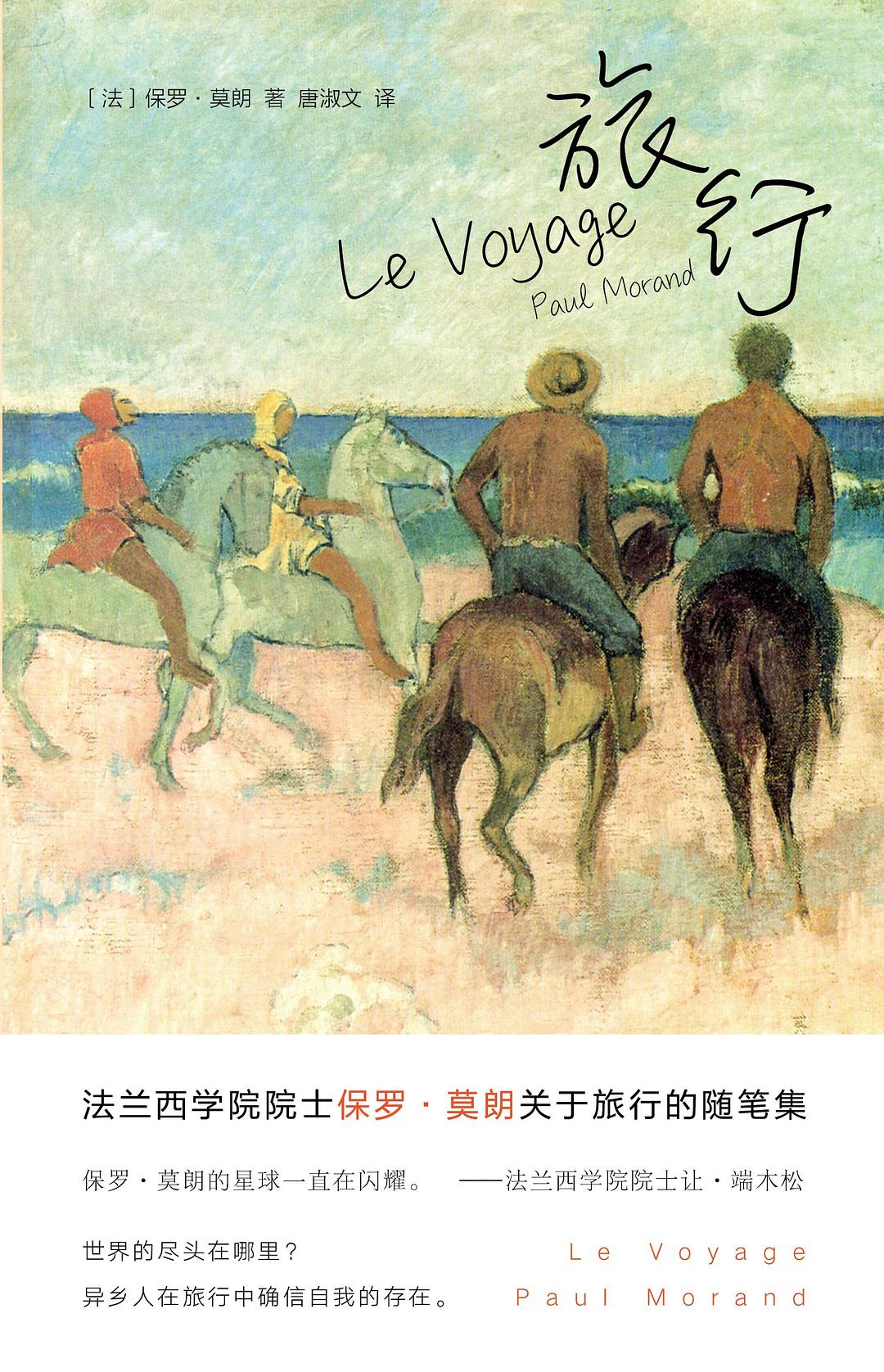

谷崎润一郎的《阴翳礼赞》日前由华东师范大学出版社再版。结合此前出版的于坚的《巴黎记》、保罗·莫朗的《旅行》以及达尼·拉费里埃的《回乡之谜》,我们试图以本文探讨懒散为何是一种艺术,或者说,一种美德。

东方式懒散

《懒惰之说》这篇散文收录于《阴翳礼赞》,谷崎润一郎从文化比较的角度,讲述东方式的懒散与西方式的精进之间的不同。他说,人们通常认为东方式的懒散,或许是受佛教、老庄、懒汉哲学的影响,然而实际上,这种懒散更与东方的日常生活风气相关,佛教和老庄思想应当也是这种环境和风气下的产物,而并非其原因。他以《大阪每日新闻》登载的美国记者团来到中国乘坐火车的经历为例(“他们一到中国,首先对火车的不洁大为吃惊”),说明中国人在火车上遗留的不洁和混乱正是懒散风气的体现,而这样的习性不会因为先进技术的引进就有所变化。

细思之,这种不洁和没有规制,不管哪个时代,都是中国人免不了的通病。无论多么先进的科学设备进来,一交给他们管理经营,马上就带有中国人独有的懒散,本来宝贵的现代尖锐利器,立即化为东方式的笨重之物。中国人自己即使觉得有些不方便,只要能凑合着用,也就放着不管了。

虽然这段批评对中国人来说有点冒犯的意思,但接下来谷崎润一郎也解释道,美国人会认为中国人太过懒惰和邋遢,中国人也嫌弃西方人净是“清规戒律”,因为懒散比起精进,更像是一种美德。比如说,中国人认为诸葛孔明乡间耕种、闲云野鹤,比六国佩印、衣锦还乡的苏秦在品格上更高尚,西方则普遍主张积极为社会谋求福利的人才是真正有道德的。谷崎润一郎质疑这种所谓“为社会献身工作”的性质究竟如何——“为社会献身工作的人”,他们站在街头,“用激越、快速、性急的语调进行说教……抓住行人的衣袖散发传单,劝人向慈善锅捐款”,在这样一种被催促劝说的情况下,人们只会感到被人驱赶的焦虑忙乱,说到底,与符合东方人心性的佛教传教与救济完全不同。

在谷崎润一郎看来,东方人生来就散漫懒散,现代生活所要求的秩序和规律并不适应东方的生活方式。据他观察,日本人为吃饭时间极有规律感到痛苦,白天在办公室上班的人不得不遵守规律,所以许多在工作单位吃午饭的人只是用饭盒草草了事。但这样慌慌张张有什么意思呢?除此之外,依照西方的习惯,一顿饮食过后,人要积极参与运动来消化食物,这倒让体育成了一桩苦差事。而在东方的懒人眼里,“吃了那么多刺激性的食物,又死活得非参加运动才能消化掉……有这种时间,不如安安静静读书或许更有益处。”

[日] 谷崎润一郎 著 陈德文 译

华东师范大学出版社 2020年

更有趣的是,谷崎润一郎还将懒惰与精进、自然与人工的对比拓展至了牙齿的审美。他声称,日本人对洁白与整齐的审美已经背离了原先对杂乱的、天然的牙齿的欣赏,这是受西方的精进文化影响的结果。他在电影杂志上看到好莱坞明星的脸部肖像,都是露着牙齿的笑容,那些牙齿洁白、整齐又闪亮,仔细一看,那笑容不过是张着嘴展露牙齿罢了。牙齿的整齐似乎成为了文明人种的象征,日本原来将虎牙、虫齿视为自然可爱,将整齐的白牙视为“刻薄、残忍的象征”,而现今也越来越相信美国式的牙齿审美了。 (洁白整齐的牙齿是文明人标志的观念根深蒂固。在翁贝托·埃柯文集《康德与鸭嘴兽》的一篇文章里,通过三级片女主角张嘴时可以看见铅封补牙的印子,他推断她们是无产阶级出身,因为她们出身寒微,所以没钱将牙齿修理得整齐洁白。作者开玩笑似地建议,如果她们去好莱坞发展,必须要先把牙齿整整好,否则只能继续沉沦于三级片当中。)

偷闲和午睡

借由推崇懒惰的风气和审美,谷崎润一郎实际上是在反对一种费力的、造作的实干文化。在《还乡之谜》里,流亡于加拿大的海地诗人达尼·拉费里埃将偷闲艺术视为对于规定好的工作时间的一种对抗。工作时间凌驾于日常生活之上,如同一种暴力,使得工人们丧失了对正常世界的感知,拉费里埃提倡的偷闲艺术既是审美的,也是政治的:

“工作的时间安排工人的时间被规定得如此治好,以至于变得对白天的气温都无动于衷。我们懂得了为什么暴动的丝绸工人首先拉响教堂的大钟。他们认出了祖祖辈辈的古老敌人。每一秒钟都是一滴鲜血。”

[海地]达尼·拉费里埃 著 何家炜 译

99读书人·人民文学出版社 2011年

拉费里埃并不回避用诗描绘人的贫穷、饥饿和失业,许多诗作以街头辛苦谋生的海地人为主角,而在一些场景里,失意与午睡是相通的,好像无所事事、瘫睡在长椅上是穷苦之人在这个世界上能够获得的极少自由。这也使得他所描写的偷闲和闲暇并不是资产阶级式的,而更像是属于平民街道的:“我坐在旅馆的杏树底下。/正是午睡时分。/一堵粉色的矮墙/将我同街道分开。/生活在另一边。”他观察市政府院子的老者如何重复地清扫落叶,并用自己的方式偷闲:“在市政府的院子里/一整天他都必须做这个动作。/时而,他坐下来。/但每一阵微风吹过,带来/新的枯叶,他都必须站起来。”(《众鸟去了何方》?)暂时没有工作的人也可以用午睡暂时与这个世界隔开,“失业者倒在公共长凳上/脸上蒙着一块白色手帕/几个穿超短裙的妓女/试图装作/学现代文学的大学生/一个警察打着瞌睡/两腿间除了枪空无一物/失意者的午睡。”(《大学附近》)。工作者在劳动期间的闲暇,这让人想起古巴诗人维克托·罗德里格斯·努涅斯所写的工人忙中偷闲的场景,”工人躲在/站台的灯光下/那片可笑的树丛/光徒劳地试图侵蚀他们的骨头……他们在苦干其实没有/全世界的无产阶级/只有闲适让我们联合。”(《无限灰》)而在拉费里埃的诗中,午睡时分,失业者、穿超短裙的妓女和打着瞌睡的警察联合成了一副失意者的图景。

在《几乎消失的偷闲艺术》里,拉费里埃将自己称作“世界级的午睡专家”,在工资勉强付得起房租时,他就有时间阅读和做梦。“有时我正在阅读,然后扑通,书掉在了地上。一醒来,几分钟之后,我继续阅读。在这两种活动之间,我吃水果和蔬菜。简短的午睡让我想起一种迷你汽车,它小得可以停在任何地方。”

拉费里埃认为,午睡并不是浪费时间,而是白天的间奏,可以帮人们恢复对生活的敏感——“午睡是我们对被城市的粗暴节奏弄得筋疲力尽的身体的一种礼遇。”睡意也是指向另一个空间的通道,成为了帮助他回避生活以及相关义务的好办法:

“我不善于区分事物/而睡意在两阵/嘈杂之间到来/如同拳击手的上勾拳。”(《失去的人和事》)

“我睡在粉色浴缸里。/这陈年的疲惫/我仿若不知其来由/将我带向/从未见过的领地。”(《睡眠的好处》)

“我的思想开了一会儿小差/在让自己被睡意席卷之前。/如此甜蜜地坠落。/在一座城市睡去/为了在另一座城市醒来。”(《夜间列车》)

慢车旅行

法国作家保罗·莫朗曾在《旅行》一书中讲到,从前,旅行就是闲逛,现在,空闲的时间非常昂贵,假期也丧失了词源的意义(“vacances”的词根“vacant”的意思是空着的)。旅途要精心安排,人们甚至连散步也要仔细筹划,旅行机构制定路线力求不虚度一分一秒。如果我们追溯旅行社预订路线、定价旅行的传统,事实上正来自于苏联的国际旅行社,莫朗慨叹道:“多么奇怪的反差,这两个发明竟然出自一个国民现今无权旅行的国度。”

[法]保罗·莫朗 著 唐淑文 译

南京大学出版社 2019年

如果说昨天壮美的风景是被收藏的,那么今天它就是被强制性地展览在众人之前的。在旅游业不发达的年代,也没有伪造的民俗,没有旅游折扣,没有旅行汽车城市,也没有对速度的迷恋。保罗·莫朗说,汽车这种机械“满足了我们缩短我们与生物与生命的距离这一愚蠢的需求”,而速度是一种比爱情还要短暂的狂热,“速度无穷无尽地围绕自己旋转,直到什么都看不见,什么都想不到,”懒散和闲暇在其间消失不见。

与对懒散的赞许相通,谷崎润一郎在《旅行杂话》里写到了乘慢车旅行的美妙之处。他喜欢在桃花开放时节,乘关西线火车眺望春天的大和:乘坐快车没有意思,每一站都停才有意思,列车嘎嗒停下、嘎嗒又启动,反反复复、无限地延续,在这段时间里,人不再去想现在到了哪里,下面是什么站,而在其中不知不觉地昏睡,这感觉十分美妙。而在追求高速的时代里,人们对时间失去了耐性,争前恐后地乘坐省时间的电车。电车总是拥挤不堪,火车总是空空荡荡,这让谷崎润一郎觉得不可思议、十分愚蠢。

车窗外,永远是烟雾迷蒙的平原,连续不断,似乎没有日暮的时候。我尤其喜欢于春雨纷纷而降的午后,乘坐这条线路上的火车,每到这个时候,身子慵懒,迷迷糊糊,昏昏欲睡之中,不时合着车子嘎嗒一声响,睁开眼睛,车窗玻璃已经弥漫着水汽,外面的平原细雨溟蒙,远方的佛塔和森林包裹在温润的雾气之中。

同样着眼于列车旅行,保罗·莫朗指出,二等车厢的旅行比一等车厢更值得回味。他将火车形容为一座正在移动的、分为两个等级的城市,与一等车厢相比,二等车厢反而使人们更好地见识人生,“(二等车厢的人们的)衣服大声说出身份,皱纹讲述了人的一生。”在二等车厢里待十个小时,人们可以得到比其他地方待十个月还要多的经验。他建议二等车厢里的人们与邻座交谈,交谈可以透露真实的经验与底细:

采矿者在上卢瓦尔省发现了黄金。一吨木炭指那么多,捆麦秆的绳子让人负担不起。鸡蛋壳被穿着包铁的鞋子或旧皮鞋的脚踩碎,仔细阅读过的报纸却没有被扔掉,而是被叠好带走……

收藏城市

游荡是《巴黎记》最重要的主题之一,也是诗人于坚体会到的巴黎之所以成为巴黎的要素。在巴黎,游荡并不是孤独的,无数的游荡者汇成了一股洪流,他们日日夜夜涌向塞纳河、地铁、卢浮宫和蓬皮杜。在世界其他地方崇拜进步、奋斗、成功、一天等于20年,将每个人变成城市之中的罗马角斗士之时,巴黎留恋着过去和漫无目的的游荡。于坚引用了汉娜·阿伦特的《瓦尔特·本雅明》:

“巴黎就成了那些不为生计奔忙,不谋求职业,不想达到什么目的的人的天堂——波西米亚人的天堂,这些人不仅包括艺术家和作家,还包括所有那些流离失所、没有地位、无法被政治和社会整合的人。”

阿伦特写道,美国郊区的荒地和很多城镇的居民区恰恰是欢迎闲逛的巴黎的反面,在那里,所有的人行道都缩小成小路,走几公里都不见人影,其他城市也只是勉强允许游荡和闲逛的社会废物存在。

于坚 著

楚尘文化/江苏凤凰文艺出版社 2020年

正因为其不在意进步、留恋过期之物,巴黎才成就了普鲁斯特的《追忆似水年华》。于坚认为,巴黎本身就是一座可以体验的普鲁斯特,“如果以积极进取的世界观来评估,《追忆似水年华》的作者完全是浪费时间的无聊文人,《追忆似水年华》不正是一对正在闲逛、含义暧昧的文字嘛,《尤利西斯》也是。世界日新月异,谁有工夫去读这些令人昏昏欲睡的段落。”而巴黎与诗意的关系就在于,巴黎让写诗寻常得如同日常生活,如同闲逛一般漫无目的、毫不做作:

“巴黎使诗意公开化、合法化了,在这里写诗无须自惭形秽。绝不做作。巴黎也没有像唐朝的长安那样,将写诗变成一条仕途。你可以光明正大地公开地寻找诗意,就像古代的猎人扛着长枪走遍森林。”

为书写这种游荡的艺术,于坚在《巴黎记》一书中广泛地引用本雅明的《波德莱尔:发达资本主义时代的抒情诗人》,巴黎的拱廊街方便人们游荡散步、萌生诗意,拱廊街介于室内和街道之间,将大街变为室内,成为闲逛者的居所。而在城市中游荡相当于“收藏”城市,于坚还用到了另一个收藏术语——“包浆”,将巴黎称作“一个遍布包浆的古董”。他引用本雅明,阐述收藏者在乎的并不是收藏对象的实用性,而是通过收藏将物品从实用性的单调乏味的苦役中解放出来,将价值连城者和一文不值者等而视之。这样的等而视之何尝不体现在漫游当中?“他们或者对着百货公司的大橱窗仔细端详,或者弯着腰观察银行的自动取款机的神秘出口,”这不都是将寻常事物从功能性的苦役中解放出来的方式吗?通过闲散无边的漫游和无功利性的收藏,人也是将自己从确定无疑的目标之中解脱出来。

评论