按:印度孟买,这个世界上人口密度最大的城市,也孕育着极其丰厚的希望。它被比喻为“金翅鸟”。传说中金翅鸟极难捕获,只有百折不挠的勇士才能得到它的垂青。人们愿意离乡背井来到孟买,忍受着糟糕的空气和水质,居住在没有自来水和厕所的贫民窟中,即使无法融入都市生活,也要搏一搏自己的命运。

在《孟买:欲望的丛林》这本书中,作者从纽约回到了朝思暮想的故土,然而却发现他需要重新适应这个国家。他首先学会的是,印度是个“说不”的国度,在印度不管你是要开通液化气还是查包裹,总会遭遇一次次的拒绝,“这一个个不行是对你的考验。它们就是印度的万里长城,把外来入侵者统统拒之门外,”而面对这样的拒绝,你能做到的就是毫不气馁,只有跟“说不”死磕到底你才能达到实现你的目标,此外,这是个永远在排队的国家,租房、求职、订车票、打电话、上厕所,如果你是队伍的第一个,你身后的每一个人都会用无形的压力催促你“快一点”,如果你在队伍中间,你就更须留意,一定要站在排在你前面的人的旁边而不是身后,就像你们一起来的。除了排队,“挤一挤”也是印度生活所必须的,别的国家的汽车广告或许是宣传驾驶体验,而印度大使牌轿车宣讲的是“我们总能挤一挤的。”赶高峰期火车的乘客也会互相安慰,“就当自己是在牛栏里吧。”

就像人们总处在排队中需要激烈地争夺资源一样,在孟买,生活成本是很高的,特别是对于初来乍到之人不清楚其中的门路,无论是租房还是入学,所有的名额都已饱和,资源极度有限。就如同作者所写的,他在孟买总是因为日常琐事充满怒气,据他推测这就是孟买这座城市的气质,“它不想多收留一个我,就像它不想收留一穷二白的比哈尔打工仔一样。但它又赶不走我们,于是只好尽可能地让我们难过,来稍微纾解它的愤懑。”

颇具启发意义的是,这本书还写到了印度对科技进程的乐观与现实中知识与技术缺失的矛盾,比如印度总是相信可以绕开最基本的公共需求而实现科技上的飞跃,“未达基础识字率,却妄想造出并运行世界顶尖的计算机;无法防治最常见的儿童传染病、任其大面积爆发,却奢望做成最精密的心外科手术并广泛运用诊断成像……固定电话的信号尚且时断时续,却渴望支撑起覆盖全国的手机移动网络。”“好像一登陆月球,这地上的一切困境就会自动消失一般。印度有全球第三大的科技人才市场,但我们三分之一的人口还是文盲。。”进而提出,二十一世纪的印度对手艺人的培训仍然是依靠口耳相传,教育与抽象概念并未深入。

外乡人为什么愿意来到孟买?界面文化选取了显示孟买外来者的相关章节,其中提到了外乡来孟买的一家人的生活以及贫民窟的景象,也讲到了他们自我牺牲的盼头到底是什么。

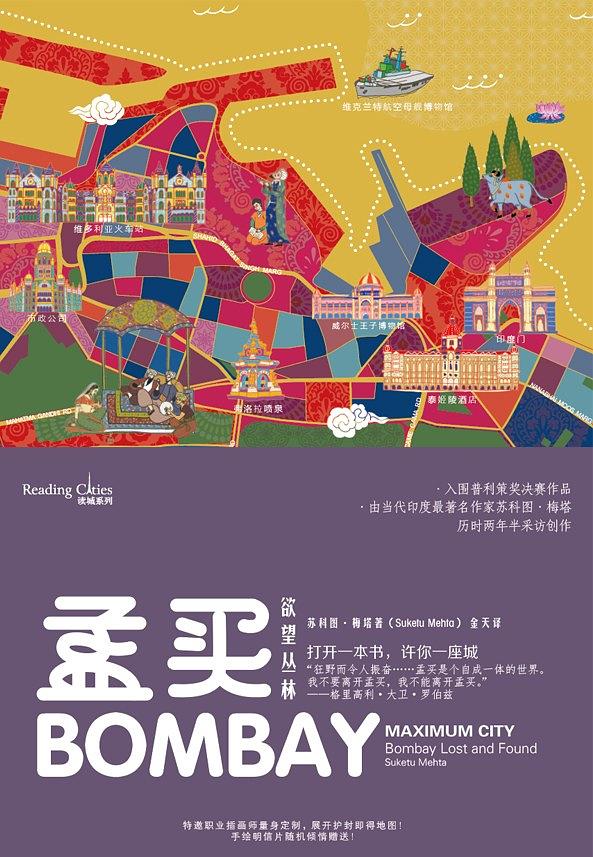

苏科图·梅塔著 金天译

上海文艺出版社2020年4月

都市异乡人

“你需要一个向导。”我的编辑对我说,当时我正搜集孟买暴乱案的素材。后来我遇见了阿希什手下的程序员吉里什·塔卡尔。常住孟买却仿佛游客的吉里什是都市里的异乡人,也是最合适不过的向导。

人们在晨间匆匆而来,又在夜晚匆匆而去。他们匆匆瞥一眼车站里的广告,怀揣幻想方才默默承受上司的颐指气使,方才咬牙忍耐回程时摩肩接踵的火车厢,他们不断告诉自己:会有那么一个小村庄,村里会有那么一栋小房子,四周密布果树,沉甸甸的果实压弯了枝头,等人采撷,果园祥和宁静,一如在外婆家的农场度过的童年。

我和吉里什坐火车前往乔格什瓦里,然后沿着小路深一脚浅一脚地走到巷子深处,吉里什的家就座落在这里。如果没他带路,我绝对找不到。尽管房屋破败,他家却人丁兴旺,且访客络绎不绝。见有新的客人来访,已在屋里的人赶忙起身让出座位,好似周而复始进行着“抢椅子”的游戏。主人会客套地说“留下一起吃午饭啊”,客人自然懂得摇手拒绝。房间里总共只有一把“贵宾专用”的金属折叠椅(我正坐在上面)、一只常客轮番坐的矮凳、一张行军床、一个简易衣橱、一台电视、煤气灶、小饭桌和几层置物架。这就是吉里什一家七口——父母加五个成年子女的全部家当。吉里什的父亲正坐在地上剥豌豆,头顶悬着塑料晾衣绳,湿答答的衣服从绳子上垂挂下来。不入夜不闭户,整个贫民窟皆如此,每户人家的门窗也都开在同一边。一个卖药的从门前经过,举着小瓶子挨家挨户吆喝:“阿育吠陀舒缓膏!舒缓膏要吗?”屋里的人都笑起来,今天的吉里什家欢声笑语不断。正是节庆期间,难得一家人齐聚一堂,所有人都感到了放松和惬意。吉里什家的儿子们轮流睡在行军床的一侧,其他兄弟则坐在床沿。活到二十五岁的吉里什还从没有在家独自睡过一张床。

塔卡尔一家(即吉里什的家)刚搬到乔格什瓦里时,房子是用毛竹和灰泥撑起来的。这些年来他们不断改造,铺了铁皮屋顶,稍稍加固了墙体。“我们每月的预算只有一百五十卢比,这家又能像样到哪里去呢?”吉里什的母亲念叨着,“孩子他爸希望儿女都有出息。大儿子是还好,这一百五十卢比是他出的。但吉里什不行,自从在股市输掉了所有的钱,他的身体也跟着垮了,干不了力气活,也没法找什么正经工作。孩子他爸老是说:我这老二不顶用哪,对家里什么贡献都没有。”

吉里什依然带着他标志性的笑容。或许这就是他几乎从不在家的原因:他今年二十五岁了,应该担起养家糊口的责任,却至今没有固定收入。他没能成为塔卡尔家的顶梁柱,反而要靠父母和兄弟的接济度日。

孟买的多数家庭(根据1990年的一项民意调查显示,孟买73%的家庭)只有一间房:吃喝睡都在其中。这样的一间房通常住着五口之家,而吉里什家总共有七口人。房间的家具因不同的需求不停变换着功能:晚上睡觉用的床在白天时充当沙发,饭桌在不吃饭的时候是写字台。房间里的人也统统是变装大师,躲在窗帘后或裹在毛巾里的他们脱下睡衣、换上正装只在须臾之间。他们的动作快如闪电,你几乎要以为他们是隐形的。然而他们毕竟不能真的隐身,是同屋的人学会了在对方换装时移开视线。天晓得吉里什的父母是怎样在这方寸之地孕育了五个孩子的。恐怕孩子们在爸妈亲热时,早已练就了“非礼勿视,非礼勿听”的非凡本领。

吉里什能不待在乔格什瓦里就不待。他一早乘七点的火车离开,半夜才回来。如果这一天是周日,那他不会在家睡午觉,而是去坎迪瓦利某个朋友开的电脑班给人上两小时课。塔卡尔家的每位成员都心照不宣地遵守着这样的准则——贫民窟的家是分时段使用的。屋子实在太小,除非一动不动地睡着或者死了,否则根本容不下一家人同处一个空间。

我问吉里什他们家到底如何分配床位。他瞧瞧我,掏出一支钢笔。“你看啊,我们一家是七口人。”我递给他笔记本,让他在上面画图。他摇头推开了,取过一张餐巾纸。“我和我哥睡行军床。”他在餐巾纸上画了一个长方形,代表行军床,然后在里面画了两个小圆圈,表示那是他和哥哥达门德拉。“我的两个弟弟打地铺。”长方形的外头又多了两个小圆圈。“我爸妈睡厨房。”所谓的厨房也就是房间再往里走几步的地方,然后吉里什画了一根线,在上面写“饭桌”,“我妹妹睡桌子底下。”

讲解到此结束。吉里什把餐巾纸一折二,又一折四,团成很小很小的一个球,压得紧紧的,直到可以用指缝藏住。他将纸团嗖一下扔了出去,抬头对我一笑。

贫民窟自学编程的年轻人

我们出门,走上贫民窟的小径。这里的人们从事各行各业,形成了在富人区看不到的神奇景象。吉里什指给我看装满贝壳的小房间,正有手艺人用贝壳做工艺品,把小小的灯泡装在贝壳里面。我们在火车站附近遇到了吉里什的朋友——一个宝莱坞的打拼者,他向我们夸口他最新参演的电影,说是一部“掺杂了黑帮元素的爱情片”。之后,吉里什又拜访了地头蛇拉姆斯瓦米。拉姆斯瓦米住在“王子赌坊”的楼上,专卖盗版光碟,生意红火。他家客厅挂着好些他的相片,相片里的他留着大胡子,却完全没有笑容。拉姆斯瓦米光着上身歪在床上,像只海豹那样腆着滚圆的肚子。“我总得混口饭吃。”他边说边拍着自己的便便大腹,他的肚腹两侧各有一道很深的刀疤,像是生了一支足球队的女人肚子上的妊娠纹。拉姆斯瓦米有三个合法的老婆,不合法的则有十来个。他每说一句话都以“他妈的”开头,但吉里什在场时他没有这样做。“这是他表示尊重的方式。”我问吉里什为何拉姆斯瓦米不搬出贫民窟,买一栋更像样点的公寓。“宁当鸡头不做凤尾啊。”吉里什叹道。

我们在贫民窟穿行,路过挂着“光明计算机课程”招牌的陋居。“如今阿猫阿狗都开起了计算机课。”吉里什说。孟买的贫民窟多的是自学计算机编程的年轻人,吉里什便是其中之一。对这些出身贫寒却天资聪颖的孩子来说,正如拳击或篮球之于哈莱姆的黑人少年,计算机是孟买的新一代得以改变命运的媒介。贫民窟的孩子往往没有学上,但报纸上又充斥国内外的招聘启事,为有能力胜任的年轻人提供正当且高薪的工作岗位、相对舒适的工作环境以及走出社区看看世界的机会。吉里什的妹妹拉珠想让贫民窟的孩子至少能有应聘的资格,所以租下一处窝棚的二楼,开办了补习班。塔卡尔家的长子达门德拉若有时间,会来给孩子们上历史课。

在拉珠的要求下,一个来补习的一年级的小女孩站了起来,背诵爱国宣言道:

“印度是我的祖国。

印度人民是我的兄弟姐妹。

(‘所以我们都他妈是一个娘养的’——我还记得我们当年这样插科打诨道。)

我为我的祖国自豪。

我……”

她垂下了眼睛,不记得后面的内容了。拉珠示意她重新坐下。

拉珠的主要工作还包括给特殊家庭的孩子做心理辅导。她帮助屡教不改的少年犯成为在考试中获优等成绩的好学生。但她的善举实在是义务劳动,除教室租金和付给其他补习老师的工资,她今年并无盈余。一结束补习班的工作,拉珠回家后的第一件事就是帮妈妈一起做午饭。她的父亲看着我,点了点头:“很勤快的姑娘。”拉珠把哥哥们照顾得很好,对父母也相当孝顺。可以想见如果她嫁了人,一定会是个好妻子、好母亲。我望着她穿梭在贫民窟的身影,她在遍布排污管的小径上走着,依然显得如此清新靓丽。

为什么不离开孟买?

塔卡尔家这一辈总算盼到了出头之日。他们攒够了钱,在米拉路上买了间一室一厅的公寓,不日将搬出贫民窟了。想到乔迁大事,一家人喜忧参半。他们当然难舍乔格什瓦里的老街坊、老邻居,但对吉里什来说,这也意味着他家的屋顶终于不是铁皮和油毡布铺的了。

从米拉路火车站出来,迎面走来的三个白领丽人正用英语交谈。附近的一群混混发出不怀好意的啧啧声,并非吹口哨,而是咬住嘴唇打着呼哨,犹如短促的鸟鸣。这声音配合嘶嘶的吸气声,尤其显得下流,是实打实的性骚扰。我们穿过四通八达、横跨铁轨的立交桥时,看见火车站边上的学校外挂着巨型标牌,上面写着“充实学院”四个大字。涌向新城区米拉路的人们懂得受教育的真正目的:不是为了求佛问道,而是为了充实自我。火车站外的房地产公司鳞次栉比,米拉路的唯一产业便是销售业。这里仍有大把机会,这个新城区独立于孟买之外,自产自销。

我们穿过空旷而荒凉的社区,朝吉里什的新家走去。小区建筑看似富丽的外观给了住户坐拥奢华、身处国外的错觉(他们假想中的异国情调必然是“奢华的”)。孟买的普通百姓可以不要正常运转的家电、不要全天供应的自来水、不要宽敞平整的道路,但不能没有气派,不能丢了脸面。所以米拉路上的居民区是用帕拉第奥式立柱和奇彭戴尔式尖顶撑起来的假象,经不得细看。新砌的墙壁已经开始渗水,小高层空有电梯井而无电梯。头一回搬离贫民窟的人只负担得起明面上的气派,顾不得内在的实用性了。华而不实就华而不实吧,谁让把房子造好比造好房子费时费力费钱得多呢。孟买式的大门最符合孟买式的排场,光看外观还以为内里十足宽敞。就连市中心的筒子楼外都竖着威风凛凛的高大拱门,谁能想到里头的房间其实和火柴盒一样小呢。

小区只有一条主干道,年轻的夫妇在路上漫步,享受着夜晚拂面的清风。人们从火车站出来,心情不由为之一振,向西远眺,极目处没有楼房,唯有绿草、盐田和沼泽。孟买西部靠海、人心所向,但城市规划偏要将城郊往东面拓展。这里的夜晚尽管蚊虫成群,但到底安静,因为多数居民(原先的贫民窟住户)买了房就再也买不起车了,何况道路的情况也糟得没法开车。我们走向吉里什的新家时,路过一大片淤积日久的水塘,无数蚊虫聚集,仿如一团浓密的黑云向行人发动袭击。小贩使劲敲打着一盏路灯,果然管用,路灯在暴力下应声而亮。

塔卡尔家自从搬进新居,每日门庭若市,来做客的主要是以前的老邻居、七大姑八大姨、达门德拉和吉里什的同事、拉珠的学生、帕里什的舞蹈搭档等等。塔卡尔家用了两代人的时间,才真正住进能称得上是房子的地方,才向成为中产阶级迈出了一大步。塔卡尔一家的故事便是孟买的变迁史。他们从古堡区(吉里什父亲婚前和一大家子人同住的老宅)搬到了乔格什瓦里的贫民窟,又迁往米拉路上的新公寓。吉里什还想去美国,他说那才是真正的鱼跃龙门。

有生以来第一次,孩子们有了相对独立的休息空间。他们搬来后的第一件事就是重新安排了床位。现在,达门德拉(赚钱养家也出资买下公寓的大功臣)和最小的弟弟帕里什睡卧室;吉里什的另一个弟弟萨伊什在马拉提郊区当推销员,不常回家住。吉里什的母亲睡客厅的贵妃椅,吉里什和父亲睡沙发床。妹妹拉珠则在厨房边上打地铺。在我看来依然局促的两居室在塔卡尔一家眼中已大得不可思议。“我甚至会不知所措。”达门德拉说,“房间太大,反而让我睡不着了。”所以一家人又重新挤在客厅,在令他们安心的电视节目的嘈杂声中慢慢睡去(新买的电视机有“睡眠定时”功能,会在开启半小时后自动关闭)。从小只有一间房的他们渴望获得更多、更大的空间,而一旦得到了,又不知该如何利用。

1980年时,一群充满活力的年轻企业家有这样一个梦想:他们渴望在荒芜、单调的都市建筑群外营造一处美丽祥和的绿洲。在集团创始人、已故的斯里·昌德雷什·罗哈总裁的带领下,罗哈集团为孟买疲惫的购房者带来了郁郁葱葱的生机……如今,罗哈集团旗下的每一处房产——您的安身之所是温馨、舒适、明亮、欢乐和繁荣的象征。选择罗哈,就是走向幸福美满的大结局。

宣传册里的插图是孟买摩天大楼的剪影,又画有被棕榈树环绕的中低层建筑和建筑物前悠闲散步的夫妇、整洁路面上开过的豪华轿车、孩子们的游乐场和远处浪花朵朵的蔚蓝大海。宣传册承诺会在小区建起解决“最后一公里”问题的公交车站、网球场、俱乐部和图书馆,这些承诺无一兑现。但如果你正坐在乔格什瓦里的简陋窝棚,屋外污水横流,醉鬼荒腔走板的嚷嚷、混混寻衅滋事的叫嚣,连同嗡嗡作响的蚊蝇一道从你家唯一的窗口飞进来,端详着色彩鲜艳的宣传册,你会愿意相信这些承诺是真的。或许那一晚当你入睡后,你会梦见自己的孩子在绿草茵茵的游乐场玩耍,你的妻子在铺了大理石的料理台边做饭,而你正在周六的夜晚从公交车站走回崭新的公寓楼,你脚下的道路那么宽敞,乡间的空气那么清新。

昌德雷什查乌的运作及维护极其糟糕。大楼的墙面凹凸不平,墙体中本应铺设电线的管槽空空如也,挖开了,任由它们敞着。电梯井里自然也没有电梯,就连楼梯都没有完工。开发商承诺会在小区打造公共花园,并为每家每户安装符合“印度国家标准”的热水器。但花园没见着影子,倒是应该建花园的地皮上又造起了一栋房子,而热水器的安装则完全没有了下文。达门德拉于是进行了投诉,结果上门安装完毕的是一台功率小得“连给耗子烧洗澡水都不够”的东西。但正如合同上写的:这也算热水器。这可笑的机器不但小,对水量还异常敏感,如果余量不足就不工作。而管子里的洗澡水是隔天供应的,塔卡尔一家迫于无奈,又在阁楼装了水箱蓄水。

饮用水就更少得可怜了,一周才输送一次。除非贿赂司机(每车一百卢比),否则对方都不肯把水罐车开进小区。但这点水又哪里够,所以业委会额外请私人公司每天运三车水到昌德雷什查乌(每车三百二十五卢比)。这些运水公司的负责人是米拉路上最有权有势的人,他们垄断这一地区的所有运输路线,不许市政府额外铺设任何送水管道。在昌德雷什查乌,排水和送水一样艰难。下水道和排污管几乎名存实亡,业委会不得不每月另付四百卢比,请人排空地上的积水。若排水系统彻底瘫痪了,主妇和文员会坐到铁轨上造反,直到政府出面,暂时替他们解决困难。

此外,居民还要自掏腰包请清洁工(至于清洁工会把生活垃圾运到哪里,他们就无力关心了)。如果仅仅使用市政统一、每两周才清空一次的垃圾箱,势必造成小区臭气熏天、污物遍地。因为昌德雷什查乌地处市郊,公交车到不了,业委会一度花钱雇了一辆八人座的面包车,请同为小区居民的司机接送住户往返火车站(每人两卢比)。米拉路上的三轮车夫不乐意了(他们收每人二十卢比),车夫团团围住面包车司机,吓得他再也不敢接生意。居民报了警,警方和当地议员赶到后,却统统站在了三轮车夫这边。因此米拉路上的人们每月花去大半工资,只为获得他们本应享有的、最基本的设施保障:供水、排污以及交通。米拉路恰好位于孟买市政公司的外围,这就是它之所以有吸引力,也之所以有致命缺陷的原因:它是三不管地带,所谓的城乡结合部。但总的来说,塔卡尔一家比过去舒心多了。从前的时候,他们更早发迹的亲戚会来乔格什瓦里看他们,打量着他们的小窝棚,问他们为什么还不搬走。“到了让人心烦的地步。”达门德拉说,“难道我们不想搬吗?但爸爸的投资打了水漂,钱周转不过来了。”还住在乔格什瓦里时,“我从不把家庭地址告诉朋友或同事。我也不去他们家做客,免得要回请。但现在我们不用遮遮掩掩了,亲戚可以来过夜,朋友可以来串门,任何人随时都能上门做客。”

吉里什的父亲白天在附近转悠,熟悉着新家周围的环境,看看商店在哪里,上哪儿能买到最新鲜的蔬菜。吉里什说:“我爸可能从没想过,他这辈子能住到这样的地方。我们家现在有搅拌机、洗衣机,还有电视机。我们还缺什么呢?轿车。但我们不需要轿车,至少近两年还不需要。”他们家的楼房紧挨着铁轨,每当烧柴油的火车经过时,车轮碾压铁轨的咔哒咔哒声和汽笛的轰鸣声混在一起,响声震天。自从搬来新家,达门德拉每天上班要花两小时。“但我是做销售的,不需要打卡。”他如此解释道,眼里闪着狡黠的光。通勤花去的时间可以用“在外面跑业务”蒙混过去。

吉里什的父亲对米拉路的新公寓赞许有加。“我在这里总算能耳根清净了,不像在乔格什瓦里,总归有什么人在外面嚷嚷,不是吵架便是打架。”(而如果在乔格什瓦里,苏尼尔和阿莫尔会用火烧政府办公厅的方式,逼迫当地官员解决他们用水难的问题。)访客前脚离开,塔卡尔一家后脚就关上了房门。这是在白天的乔格什瓦里从不会出现的景象。我问他们为什么做出这样的改变。“入乡随俗嘛。”达门德拉说,“住进了公寓就要遵守新规则。”一旦搬进公寓楼,离中产阶级的生活更近一步,人就有了保护隐私的需求。而在贫民窟,隐私是奢侈品,不是必需品。

你不禁要问:所以人们为什么还留在孟买呢?每一天你的五感都受到无情的攻击,从起床开始,到你搭乘的交通工具,到你工作的办公室,到你只能赖以消遣的娱乐方式,无不如此。窗外的汽车尾气这样浓重,空气滚烫而混浊。无论在火车上、电梯里还是回到家中,人们每分每秒都紧贴着你、触碰到你。你住在海滨城市,但多数人唯一接近大海的时间是周日晚在海滩的那一小时,挤挤挨挨不说,沙滩上还垃圾遍地。你躺下休息也不得清静,夜晚是蚊虫肆虐的时候,它们从水塘飞来,携带着疟疾病原。夜晚也是黑帮分子横行的时候,他们找上门来,有恃无恐地敲诈勒索。而有钱人开派对时震天响的音乐和贫民窟节庆时的狂欢叫嚣一样,足以让你彻夜难眠。你到底为什么要抛下乡间的砖房,抛下后院的芒果树和门前太阳升起的地方那青青的群山,义无反顾地来到孟买?

是为了终有一日,像塔卡尔家一样,你的长子能在米拉路上买下两间房,你的次子能离开孟买,去更好、更远的地方,譬如新泽西。你如今吃的苦是对未来的投资。如蚁群一般,这里的人们牺牲了个体的享乐,只为他们的家人、他们的族群能继续向前。大哥努力挣钱养家,资助弟弟妹妹,得知兄弟对计算机感兴趣、可能去美国发展的时候,他是如此欣慰。弟弟能过得更好、走得更远,让他觉得自己的生活还有意义,还有奔头,他每一天冒着酷暑、向无心购买的商家推销仿冒的姬龙雪香水就不算白费。

在塔卡尔这样的家庭里,没有个人,只有集体。小我做的一切是为了让大家过得更好,不论是吉里什想出国打拼、寄钱回家的愿望,抑或达门德拉的亲事,又或拉珠的勤恳持家。在这个集体里,忠孝礼义将家一圈一圈围住。家是最小的单位,个人则可忽略不计。

本书摘选自《孟买:欲望丛林》,经上海文艺出版社授权刊载,选摘时标题有改动,正文有删节。

评论