记者 |

编辑 | 黄月

9月1日,时逢故宫六百年之际的特展“千古风流人物——苏轼主题书画特展”在北京正式开幕。这是故宫首次举办苏轼主题的大展,展览共分为四个单元,用78件书画、碑帖、古籍善本等文物来勾勒苏轼的人生志趣、交游情况以及其书画对同辈、后世的影响。

此次展品中,有不少苏轼本人以及其他宋代名家的手迹,例如苏轼的《题王诜诗词帖页》、欧阳修的《灼艾帖卷》、米芾的《盛制帖页》。与书法作品相比,展出的画卷较少,但在为数不多的画作中,东坡先生的画像频频出现,或提笔而书,或赏玩古砚,又或作乡野打扮,踉跄前行。

东坡到底长什么样?按照一般流行的说法,苏轼颧骨突出,面若癯仙。在画作中,不论其面部是丰盈还是消瘦,苏轼总留一部长髯,经常戴着东坡巾,似乎已经成为一个固定程式。但按照苏轼对自己“七尺顽躯走世尘,十围便腹贮天真”的描绘,在此次展出的画作中,似乎只有他的好友李公麟抓住了精髓。

在今天这篇文章里,我们从本次特展中的三幅画作出发,尝试解析东坡画像背后的精神况味,梳理其成像的原因,并借此一窥中国文人文化在不同时代的面貌。

01 当子瞻和他的朋友们在一起时——西园雅集与清旷之美

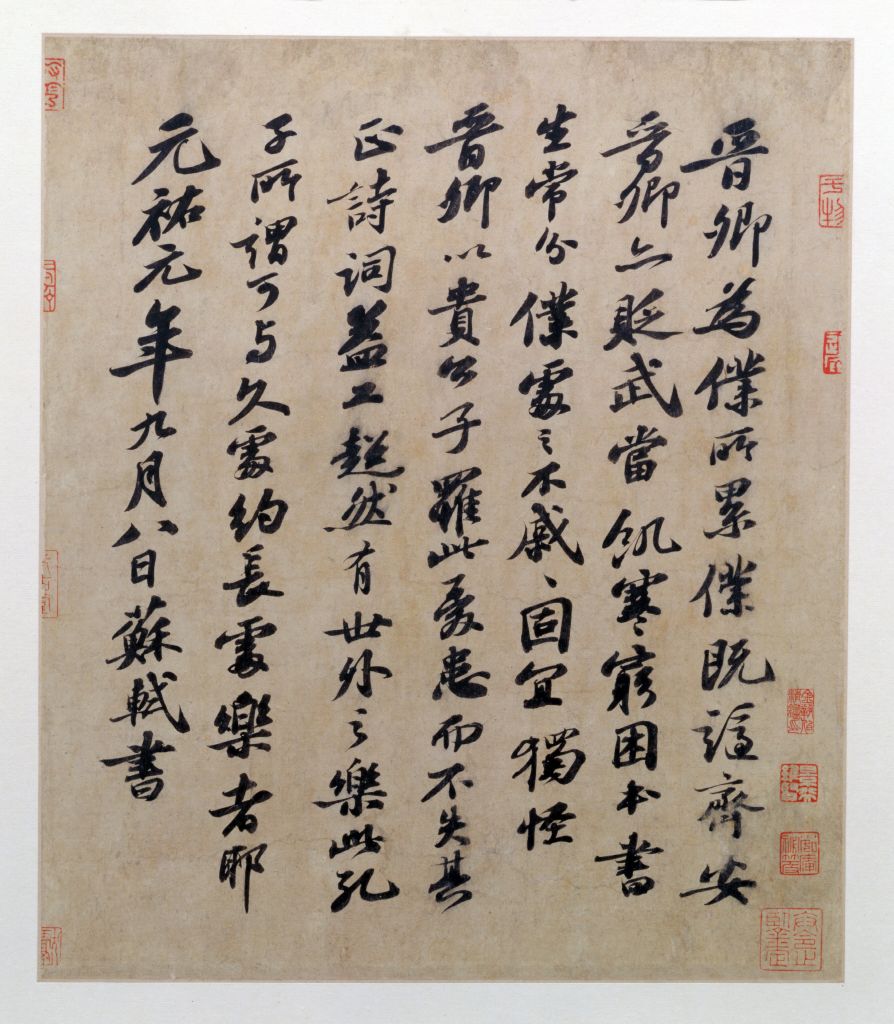

后人追慕苏子,想念的不单是其才华风流,还有北宋士大夫交游的盛况。与苏轼交好的文人,上起欧阳修、范仲淹,下至米芾、黄庭坚,既是诗画知己,又是君子之交。本次特展“胜事传说夸友朋”单元里有一幅《行书题王诜诗帖页》,是苏轼在元祐元年为好友王诜自书诗所作的题跋:

晋卿为仆所累,仆既谪齐安,晋卿亦贬武当。饥寒穷困,本书生常分,仆处之不戚戚,固宜。独怪晋卿以贵公子罹此忧患而不失其正,诗词益工,超然有世外之乐。此孔子所谓可与久处约,长处乐者耶。

乌台诗案,苏轼入狱,历经生死之劫,后遭贬黜。王诜贵为驸马,亦受其累。从苏轼题跋看,王诜能在忧患之中不忘诗书,安贫乐道,可见二人情志相投。两人不但没有因为贬黜牵累之事疏远,反而产生了患难与共之情。正是苏轼与他的朋友们这种超然世外、高洁的人生境界,令后世一再追想。

此类追思的极致,莫过于风流人物汇集一堂的“西园雅集”。“胜事传说夸友朋”单元便以清代丁观鹏的《西园雅集图》结尾。西园雅集是继兰亭雅集之后,中国文人的又一盛事。相传北宋年间,苏轼、苏辙、李公麟、黄庭坚、秦观、米芾等十六人(也有十四人、十二人之说)曾在王诜家的西园啸傲林泉、吟诗作画、听琴品古,李公麟作《西园雅集图》,米芾作图记,以写盛况。

然而自明代起,西园雅集逐渐成了一桩“历史的公案”。传说中的李公麟画作早已不见,米芾的图记又很可能是晚出的托伪,历史上是否真的有过西园雅集、其时间、地点、参与人物等都多有争论。但不论当时真相如何,西园雅集自南宋以降,便成为书画当中的一大母题,为人传唱提写,元代赵孟頫、明代仇英、沈周等人都创作过《西园雅集图》。在这个意义上,西园雅集兼采兰亭与桃花源的特质——它既是现实中的文人风流,又虚虚实实,如缥缈幻境,真若苏诗所云:“桃花流水在人间,武陵岂必曰神仙?”

台湾学者衣若芬在论述西园雅集何以成后世文人典范时注意到,西园诸君“诗书画兼善”,尤擅“枯槎竹石”一类的题材,建立了中国文人文化的理想素质。在文人画传统中,山水是文人游心物外、隐于世间的寄托。苏轼提出“士人画”的概念,被视作文人画的滥觞,米芾与其子米友仁的山水画称绝一世,西园人物对宋代以降文人精神的开拓可见一斑。

此外,西园雅集中的人物,大多因为苏轼的关系被列入元祐党籍,故而西园在文人风流之外,还带有一定的政治色彩。衣若芬援引美国学者梁庄爱伦的研究指出,元祐文人在因南宋的政治变迁重获重视,成为“善良战胜邪恶”的代表,亦即文人士大夫的理想典范,这也就是为什么南宋以后出现了大量与西园雅集有关的创作。

本次展出的丁观鹏《西园雅集图》与米芾图记的情况有所出入,但大体相似。画中,苏轼捉笔而书,坐于庭院中央。不过,米芾图记中的苏轼头戴乌帽,这幅画却用了更能显明身份的东坡巾,与后世画作中苏轼多戴东坡巾一致。画家特意将苏轼置于整幅图的中间位置,可见于时人而言,东坡先生是整个西园文人群体(或者说元祐文人)的核心,也因而是“典范中的典范”。明清之时,大多数文人都会在苏东坡生日当天举行雅集。他们的聚会形式也模仿西园雅集的传统,在园林之中品评书画、赏玩古物,有时还会效仿李公麟,把雅集的场景画下来,例如明代杨士奇等人的“杏园雅集”、沈周等人的“魏园雅集”。

米芾图记云:“人间清旷之乐,不过于此。”我们姑且采纳接受度最广的一种说法,相信西园雅集发生在元祐二年,经历了官场生死沉浮、四散游离的东坡与他的朋友们重回水石潺湲、草木自馨的西园,“开门而出仕,跬步市朝上;闭门而归隐,俯仰山林下”(原为苏轼语,略有改动),西园雅集自然便是中国文人文化里最能予人身心安顿的超然寄托。

02 苏轼独自赏砚时——明代品古风尚中的雅与俗

仔细观看,会发现《西园雅集图》里有一桌古玩藏于青松之后。北宋年间,收藏古董的风气从宫廷扩大到士大夫、富商巨贾之间,像这幅画中的鼎彝、古琴、瓷器,都是士大夫平日里和聚会上爱赏玩的。苏轼爱砚、米芾爱石、欧阳修收集石刻文字,著《集古录》,赵明诚与李清照著《金石录》,均引领一时风气,对后代也颇有影响。

到了晚明时期,好古之风进一步扩大到文职以外的官员、中小商人和一般士子、奴仆之间,几乎整个社会(至少在城镇中)都对文玩充满热情。明代仇英的《竹院品古图》便是借宋人来描绘当时的品古风尚,它也是本次特展“人间有味是清欢”单元的开头之作。苏轼仍旧占据较中心的位置,坐在椅子上观摩砚台,整个画面中还有另外两名士大夫,其余均为侍女童仆。与丁观鹏的《西园雅集图》中藏在角落的古玩相比,《竹院品古图》中的文玩几乎填充了整个屏风前的画面,满满当当地塞满了几桌子,连地上也有不少鼎彝,人物反倒退居其次了。

除去仇英的《竹院品古图》外,明清还有不少类似的品古画作,苏轼常常是品古图的主人公。尽管《西园雅集图》中不少都有文人品古的情节,但把品古从雅集中专门拿出来,成为一个单独的类型,很能放映明代的古董风潮。据故宫博物院研究员杨新研究,明代“古董”一词的涉猎范围远比之前的时代大得多,从古铜器、古墨迹、碑帖、到珍奇、异木、异石、家具、古版书籍等,都在赏玩之列,进入专门化的集市贸易,北京的城隍庙、棋盘街,南京的内桥、三山街、文庙一代均是人来人往的古董街市。

明代文人品古,追求的是修身养性。文震亨《长物志》中有言:“坐陈钟鼎,几列琴书……一洗人间氛垢矣,清心乐志,熟过于此。”赏玩古董,是要借助物的古老、美好与宁静洗涤心灵上现实的尘垢,文震亨所说的“清心乐志”,与西园雅集中的“清旷”相通。不过,当时附庸风雅者甚众,不懂得何为鉴赏,只一味计较真伪、论贵贱,古董市场化后带来的巨大经济利益也催生了伪造的高潮。杨新认为,古董进入市场后具有了“雅”与“俗”的双重性,“雅可以赏艺,陶冶性情;俗可以赏值,炫耀财富”,然而,雅可以掩饰俗,以风雅旗号谋取利益,俗也可以伤雅。

品古图多用苏轼,而非《宣和画谱》在文物赏鉴方面最推崇的李公麟,是因为苏轼理想文人典范的身份。后人期盼在品古时能像东坡那样“诗书画兼善”,又有潇洒超脱的风流气韵。然而,《竹院品古图》将苏轼从其他背景中摘出,放入古董堆叠的场景,潇洒的意味就减去大半。虽然仍在竹院这样一个人造的自然环境下,屏风却将人文世界与自然世界分开,又借屏风画假造了一个自然环境,与《西园雅集图》中的园林之乐大相异趣。在《西园雅集图》中,品古是苏轼与友人的一种休闲,整个画面布置较为空疏,文人们不拘于某一处、某一项活动,《竹院品古图》的限制却颇多,没有诗画山林之助,品古便从休闲变成了一本正经的鉴赏,不再是随心所欲的把玩,而是一件接一件的流水作业。至此,已不复清旷、超然的审美趣味。

如果把《竹院品古图》看作《西园雅集图》的截取部分,被剥离的除了自然景色,还有元祐党人的政治色彩。因而此处的苏轼更多展现的是文人“闭门而归隐”的一面,醉心壶中天地,却与门外的庙堂世界远远隔开,失去了关照现实的胸怀,减损了理想文人典范的魅力,或与士大夫理想的衰落有关。

03 东坡踉跄在海南——《东坡笠屐图》的天真与超迈

除去以上两种图式,苏轼还常常以头戴斗笠、脚踩木屐的形象出现。传说苏轼在儋州时,外出游玩访友,中途遇到大雨,从农人家借来了斗笠和木屐,穿在路上行走,模样狼狈,一路被人争相围观哂笑,却泰然处之,“自得幽野之趣”。

苏轼戴笠踏屐的样子,自宋代起便是东坡画像的一大母题。相传,最早画苏轼笠屐图的是他的好友李公麟,本次特展的最后一件作品即为明代朱之蕃《临李公麟苏轼像轴》。这幅画中的苏轼袖子挽起,双手提裙,露出木屐,两眼视地,一副踉跄笨拙之态,颇为可爱,圆圆的肚腩也应和了其诗作《宝山昼睡》中“十围便腹贮天真”的自述。读中学课本里的“竹杖芒鞋轻胜马”“一蓑烟雨任平生”,对苏轼超迈人生态度的想象多为游侠式的豪放,笠屐图中不见丝毫轻盈,倒添了不少天真意趣与人情味。

中国国家博物馆研究员朱万章认为,明清文人钟情于《东坡笠屐图》的一个重要原因,是借苏轼的坎坷命运抒发自己心中郁结,或在东坡的达观中寻找慰藉。明代杨慎被贬云南,便绘有《东坡笠屐图》,表达自己“一肚皮不合时宜之慨”。

明清人在题写笠屐图的诗文时,常把苏轼称为“天仙”“赤壁仙”等,不过,尽管有超迈的一面,东坡的人生还是入世的。白居易谓:“大隐住朝市,小隐入丘樊……不如作中隐,隐在留司官。”苏轼的“开门闭门”之说,也是中隐的态度。西园是其江湖之乐,步门而出,又入朝堂。即使被贬谪到儋州,苏轼依旧没有归隐山林,他的怡然自得包裹在乡人的笑声和邑犬的吠声中。在张大千的《东坡居士笠屐图》里,苏轼面颊丰广,衣裙飘然若仙,藏书家傅增湘认为这是苏子在海南悟得佛法的缘故,又另为一说了。

参考资料:

《一桩历史的公案——“西园雅集”》衣若芬

《“西园雅集”的真伪及其文化意蕴》薛颖 郎宝如

《明人图绘的好古之风与古物市场》杨新

《张大千与〈东坡笠屐图〉》朱万章

《明清文人为何钟情〈东坡笠屐图〉》朱万章

评论